筝曲《长相思》意象形态及演奏表现论析

周 璇 ( Texas A&M University 教育学院,美国 德克萨斯州 )

筝曲《长相思》意象形态及演奏表现论析

周 璇 ( Texas A&M University 教育学院,美国 德克萨斯州 )

古筝独奏曲《长相思》将古曲《春江花月夜》的素材与陕西地方音乐素材融合,基于传统和现代作曲手法结合创作而成。作曲家采用五声音阶调式调性的变化和转换与现代古筝技巧相配合,塑造出“思慕”、“怅惘”、“感慨”、“摧心肝”等意象形态。长摇、单手泛音、快速指序及多声部织体演奏是此四意象表现的重点技术技巧。演奏中,尚需兼顾此四种意象相互联结、平衡,力求凸显全曲“感伤”的情感主题。

古筝;李白;《长相思》;音乐意象;演奏技巧

引 言

“长相思”本汉乐府“杂曲歌辞”中思妇怨语。今见《长相思》诗作有六朝乐府十四首,唐代十七首,宋词百余首。李白所作《长相思》,结合自身所处的盛唐年代的故事背景,以情喻志[1]:借对“美人”的思而不得之喻,表达诗人对长安的怀念和政治抱负无法施展的失意感伤。其诗云:

长相思,在长安。络纬秋啼金井阑,微(一作凝)霜凄凄簟色寒。孤灯不明(一作寐)思欲绝,卷帷望月空长叹,美人如花(一作佳期迢迢)隔云端。上有青冥之长(或作高)天,下有渌水之波澜。天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难。长相思,摧心肝。[2]

李白借用乐府旧题,抒发了对现实生活境遇的感怀,表现了诗人离开长安后于沉思中回忆过往,又别有寄寓的心情。诗中“长安”、“美人”、“魂飞苦”、“关山难”等意象暗示着诗人内心的“政治托寓”[3],蕴藉着诗人追求政治理想不能实现的无奈与苦闷。清代王夫之云:“题中偏不欲显,象外偏令有余。一以为风度,一以为淋漓,呜呼!观止矣!”[4]道出了诗人借思念苦情托寓政治失意的感伤,凸显了既雅致委婉又不失飘逸浪漫的意蕴。笔者通过收集诗歌《长相思》研究资料发现,文学界对于李白《长相思》的分析大都认同这一种观点,即以相思苦情寄托报国无门的感伤。

筝曲《长相思》由作曲家王建民在深刻理解李白《长相思·其一》内容和意蕴基础上,于20世纪90年代创作而成。如今此曲已成为当代古筝创作作品的代表性曲目。乐曲再现了诗人离开长安之后的怀念不舍之情,对诗人政治理想得不到施展的苦闷心境寓意深刻的同情。乐曲保留了古筝演奏的传统意蕴,也彰显了现代音乐的魅力,与诗作的文字意向交相辉映、相得益彰。当前,音乐学术界对王建民先生及其筝曲创作的研究,较多集中于探讨王建民先生本人的创作等方面①如:张珊.论王建民筝曲旋律的创造性[J].人民音乐,2010(2);孙洁.筝曲《长相思》的音乐形态研究[J].大学教育,2013(17);葛笑然.古筝曲《长相思》的演奏难点分析[J].青年文学家,2013(3)。,对乐曲音乐意象的关注不足。本选题将《长相思》意象形态及其演奏表现置于乐曲的琴谱、曲式、演奏技法考察基础上,对筝曲《长相思》意象形态及其演奏表现进行探索,具有现实意义。

一、《长相思》音乐特征分析

王建民的筝曲创作采取中西“对话”的创作思路,秉承了刘天华以来的音乐创作思想[5]。王建民曾说:“中国作品,尤其是民族器乐作品,理所当然应该用中国的民族音乐素材来创作。民族性是一个必不可少的前提。至于这几年,我的部分作品能受到一定的欢迎,原因之一是有着较强的可听性。所谓‘可听性’,我想主要是指旋律的优美以及动听程度。为民族器乐、特别是独奏乐器创作,我认为最重要的手段仍然是好的主题及旋律。因此,我觉得技法固然重要,但不能忽视‘可听性’。”[6]由此可见,既包含民族性,又有可听性,是王建民创作的主观追求。

筝曲《长相思》由“引子”、“慢板”、“小快板”、“广板”、“尾声”五个部分组成,以“散、慢、中、快、散”的典型结构,其创新的古筝定弦、单手连续泛音及三声部快速演奏等手法,将传统音乐文化与现代演奏技巧相融合,具有浪漫主义色彩和洒脱磅礴的意境。作者抓住诗作的主题,把“思”的情感烘托得十分到位。首先,作者利用古曲《春江花月夜》的音乐素材引入音响画面,并运用长安所在地的陕西地方音调,丰富了音乐张力。其次,乐曲在传统音乐元素与现代作曲技巧结合下,以清丽、雅致的传统旋律线条和层层叠进的绚丽色彩,进行速度、力度的变化,紧扣“感伤”之境。再次,作品采用非常规的八度交替重复定弦排列,将音乐素材在两个调性系统中自然转换,配合以多种非传统演奏技巧如单手泛音、快速指序演奏、左右手三声部演奏等,使作品整体上呈现出诗乐交融的特点。

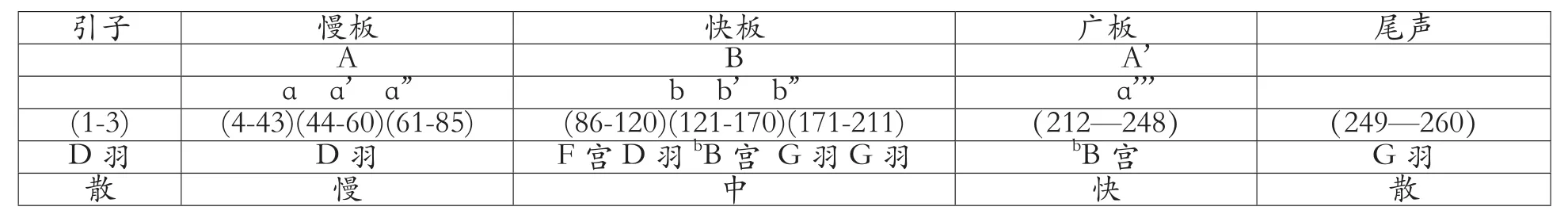

从趋势结构上看,《长相思》可视为“复三部”曲式。除去“引子”和“尾声”,全曲共由A-B-A’三个主要部分组成。其中,A段为慢板,建立在D羽调式上,为单二部曲式,4—43小节是第一部分,44—60小节是第二部分,旋律清丽淡雅。61—85小节是变化再现前面两个部分的主题。B段是全曲的快速演奏段落,分为三个层次,86—120小节为第一部分渐快进入的小快板,由F宫进入转入D羽,121—170小节是创作手法新颖左手旋律右手三连音伴奏的第二部分,D羽又转为bB宫调系统,171—210小节是本段第三部分,乐曲转调至G羽又离调F宫然后又回到G羽调式,旋律素材在力度速度上不断递增直至乐曲的最高潮部分。B部分演奏铿锵有力、情绪热烈、激情奔放,210小节是一个华彩的连接部。A’部分是A段的平行五度转调再现,催化了情绪,推动了旋律,最后进入尾声。具体结构示意图(见表1)如下:

表1.《长相思》具体结构示意图

通过以上对乐曲的本身结构分析,可以看出作者创作时的精心设计:引子由远及近的声响、慢板寂寥萧索的情绪、快板层次分明层层递进、广板的由衷感叹及最终尾声的绵延不舍的离情别苦,均与李白诗中的相思、孤独、梦断、情殇相对应。

从创作层面分析此曲,可观察到《长相思》音乐的三个主要特征。

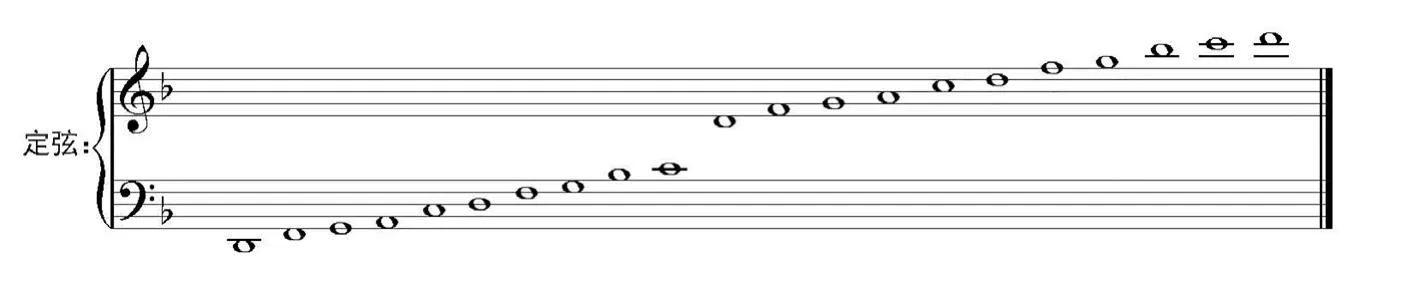

首先,众多不同主音宫系统之间转换,若用单一的传统五声音阶调式排列琴弦肯定无法满足需要,作曲家别出心裁,采用重复八度的定弦排列方式非常有创意地使两组宫调式平行排列。这一做法,既避免了多弦民族乐器演奏时不便校音转调的尴尬,也丰富了音乐的色彩和表现力,使得乐曲可以自如地在两个宫调系统中平稳切换而不露痕迹。此曲演奏的具体定弦,如下图示(见谱例1):

谱例1.《长相思》演奏具体定弦

具体分析来说,该作品以F宫和bB宫两组五声音阶交替设定曲调,下行五度羽为主音的调性色彩非常得到凸显。这种“清角为宫或变宫为角”的传统音乐转调手法的直接使用,使曲风富于变化,音响上迥异于一般转调。正是这种定弦方法的运用,以“去工添凡”之法使得乐曲融合了传统意蕴。这一创新,体现了曲作者对中国传统音乐元素和曲调的特征的深刻把握。同时,旋律主线发展由浅入深,速度、力度逐步递进,结合多种调式多声部手法穿插,使现代古筝技法与传统素材相结合,很好地贴合音乐形象。主题旋律与和声配合的变化也在由精致典雅、黯淡忧伤转为诉说衷肠的激动中,将乐曲推向高潮,再由广板慢慢将思绪拉回现实,进入尾声。

其次,乐曲在旋律素材上糅合了传统与现代两种不同音乐元素。开篇的创作手法借鉴了古曲《春江花月夜》的曲调,由浅入深、引人入胜;进入慢板后,前几小节清丽典雅,高贵的音乐旋律似是古琴之声缓缓引出主题旋律,忧伤迷惘的音乐形象渐渐清晰。这样的创作很好地将乐曲与古诗《长相思》蕴含的情感主旨完美融合。乐曲在同一主旋律不停变奏下层层推进,整体感觉由慢至快、由弱至强,音乐的织体不断丰富直至高潮才缓缓落下,一气呵成。乐曲听觉上完整统一、层次分明而不失五声乐韵,将文人失意的感伤与古筝演奏新技术、新技巧融为一体。

再次,对泛音的广泛运用在王建民作品中也是一大特色,其作品中常用泛音的形式表达一种空灵且静谧的音乐形象,既灵巧又不失清新,既委婉又富于对比。《长相思》中作曲家对主题旋律采用泛音表现手法,并辅以主音下属音的和声伴奏,好似一种自问自答的对话形式,利用泛音稍流动的轻微跳跃感,使慢板的旋律渐入深一层的表达。

二、《长相思》音乐意象及其层次构成

意象是中国传统美学主要研究范畴,广泛地体现于诗歌、音乐、舞蹈、戏剧、书画等艺术形式之中。意象既是艺术来源的本身,又是艺术产生的方式;既造成艺术形态,又沉淀为艺术风格。“在中国文化中,就思维规律说,意象是抽象概括方式;就艺术理论说,意象是主客观完美合流的无限人格;就审美特征说,意象主要是非具象深层心理的表现[7]。“象”在中国文化中可分多种维度去思考,即可指现象亦可指象征。在《乐记》中有谈到“乐象”一词,其解释有多重含义。音乐之“象”,若指现象,则应讨论其声音方面的特质,如时间结构的控制与自由、音高观念上之定型与灵活等;音乐之“象”若指象征,则应关注形式与内涵的关系以及象征的发生机制;音乐之“象”若指表现,则应考虑到手段与目的、技巧与精神的指向。笔者认为,音乐意象即一种象征,是实质上的声音与精神上的情感意志相结合而得以发展、创造和升华的象征。分析筝曲《长相思》的音乐意象的设定,可以为演奏表现提供依据。

(一)整体上的“感伤”意象

李白的《长相思》是一首乐府体裁诗作,首句“长相思,在长安”六个字点简单明了指出相思之情和所念之地。二、三句中“络纬秋啼,寒霜凄凄,孤灯不明,对月长叹” 写景铺陈,由景到人分别描述了“秋虫”、“凄凄”、“孤灯”、“望月”这些萧索清冷的景象,烘托出诗人的凄凉心境,在如此凄美的夜晚愁思欲狂、对月空叹的苦情中,这发狂的思念源自对远隔云端那“美人”的牵挂。下篇通诉思念之人远隔万里,道路险阻,天长路远,梦回难遇,绵延相思追梦而魂断肝摧。这凄苦的相思从景到人,婉婉道来,欲求而不得,都说尽一个字——“伤”。诗人深厚的情感在这寂寥感伤的情怀下,越发衬托出苦涩与忧伤,借“美人”意喻自己心中之理想抱负,将长安深宫恩怨与政治排挤带来的无奈压抑,赋之于月色、感物伤怀。政治生涯的失意,诗人离别长安、沦落天涯,思而不见、望而不得,空有一腔报国热情,内心失意更增添一份离殇和沧桑。综上所述,作曲家精确把握了原诗作的情感精髓和初衷意蕴,传神的描述了“感伤”这一整体音乐意象。

宏观上看,作曲家运用了传统古琴音乐素材,结合传统音乐创作结构模式融合多种民族调式及转调的手法,独创性地诠释了李白乐府古诗风格中那包含千言万语的惆怅失意与孤独之情,把对世事的“感伤”之意寄喻为对美人的思念。

(二)引子:思慕

引子部分,是散板段落,自由、深沉而循序渐进地诉说,随后引入沉思,音乐沉寂在低声中归于平静,“思”字意象跃然而出。

乐曲开头借用了古曲《春江花月夜》的音乐素材和表现手法,音区低沉浑厚苍劲有力。散板开始,点状的相同密集音符由慢渐快落在琴弦上,好似模仿钟鼓的音效,由远及近。首句D羽音上起与第二句G商为主音的旋律结构相同,模进的手法奠定全曲感伤的基调。结合诗作首句“长相思,在长安”,越来越密集的点状音型,仿佛跨越了重重的岁月沉淀,让人置身诗篇首句所指大唐长安的盛世场景,不由自主遐想起千百年前那片土地上曾经发生的多少故事。引子第三句以连续摇指为主要演奏方法,向上推进的摇指旋律渲染了遐想的气氛和沉思的景象。一梦千年,情不知所起,长安之思之念愈发遥远而迷惘。该句长摇音落在D羽上绵延不绝于耳,最后以泛音渐慢收尾,空灵清新引人深思,对长安回忆与思念的怅然情愫在心头蔓延开来。

(三)慢板:怅惘

乐曲A段是慢板,忧伤的情绪。音乐旋律浅吟细述、慢慢追忆,缠绵不断的忧思和牵挂的柔情一点点铺开,秋水、寒霜、孤灯、月下的独自叹息,“怅惘”的意象继而显现。

慢板段落可分三个层次,同一主题材料不断进行演奏方式的多样化连接而成。第一部分简约典雅娓娓道来,像回忆的画面慢慢打开,与周围萧瑟孤清的景致融合在一起,为全曲的感情基调和主题音乐素材作出铺垫。“络纬秋啼金井阑,微霜凄凄簟色寒”,是宫闱与贫寒的强烈对比。这部分音乐中,主旋律寂寥萧索,映衬着万物凋落的黯淡秋意,独创性的码左刮奏更是恰如其分地诠释了秋的萧瑟,这一伴奏形式结合人物惆怅的心境运用,突出了多弦弹拨乐器的丰富表现力。

第二部分的泛音为主体在左手的主音属音配合下,有着透亮清澈的旋律线条。霜寒之夜,孤灯闪闪烁烁,衬托诗人落寞的心境,忧伤寂寥。高低两个声部的穿插错落,好似诗人孤单寂寞的自问自答。“美人如花”,突出了思念之情的缥缈难觅,亦表现内心的纠结与迷茫。

第三部分是本段的高潮。在前两段的铺陈叙事基础上,速度、力度向前推进,音乐层次感逐步显现,忧伤迷惘、无奈自殇。本段音乐完美地诠释“孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹”的意境。由左手刮奏推入情绪高点的摇指,仿佛势不可阻的思念潮水涌入脑海,长安曾经的美好、长安生活的快乐以及实现理想抱负的长安城,好似蒙太奇画面,接踵而至。然而,所有的理想顷刻间化作泡影,孤身只影对月叹息。乐段末句的众多滑音演奏很好地体现了诗人这惆怅迷惘的心绪。

(四)快板:感慨

乐曲B段是对比段落:小快板,由慢渐快,旋律色彩鲜明与慢板形成强烈对比,音乐线条弹性越来越大,双手和声配合愈发显出层次感。该段三个部分旋律一层比一层浓厚激烈,表现出主人公内心感慨万千,层层递进。调式由F宫系统D羽调转至bB宫系统的F羽。按照旋律素材和织体划分,该段划为三大部分,每个部分有自己独特的音乐素材和表现手法,形式新颖组合起来又不失统一连贯,快板三段之间的旋律线条既密切联系又别具一格,快板段落三个部分层次分明又环环相扣,随着一系列的速度记号如“小快板——加快——急促——快板”表明,整个大段落的进程是层层推进、紧张急促。作曲家对诗之本意的把握十分到位。

快板的第一部分慢起渐快,由单一的单声部旋律叠加至和声伴奏最后为双手平均交替的密集十六分音符,而后一个清亮的下行刮奏使音乐情绪骤变,后半拍切入旋律的做法好似描写了“青冥长天”的遥不可及,但是即使很多困难险阻诗中主人翁仍然想迈出一步尝试;第二部分的右手三连音与左手单音主旋律配合在诗作中与“绿水波澜”遥相呼应,旋律音上下行音型演奏规律排列,如同一阵阵水波喷涌而出阻拦奔回长安的路途;紧接着的第三部分,柱式和弦由双手各两个音叠加至各三个音,三部分的速度一层层递进至此,天长路远,上天入地困难重重,长安无可再见。

(五)广板:摧心肝

乐曲A’段是对A部分的变化再现:广板,激动地,主旋律是A段的变体再现,之前的激动挥洒之情随着旋律的走向慢慢归于平淡和宁静,恰似一种梦境。思绪在现实与回忆中暗潮涌动,主题旋律再次烘托出对长安的深切怀念。“忆”往昔的岁月、“感”现实之无奈,“伤”未竟之理想。“天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难”,天长路远,对长安的急切思念已难以抑制,身虽未到而心却时刻牵挂。右手的反琶音音型推动着旋律进行与情绪的高涨,表现出诗人对长安的思念已化入梦境。后半部分流动行进的柱式和弦,肯定而执着、激烈并充满张力,表达了人生理想与严酷现实之间的强烈反差,产生摧心裂肺的剧烈痛感。

总体看来,回到诗作中细细品味,诗人的“感伤”之意从“思”、“怅惘”到“感慨”及“摧心肝”一层层渲染迭起烘托出来。诗的首句“长相思,在长安”所写所在尽然呈现,“思”即点题,孤独哀伤的秋夜月下感叹“怅惘”,志向不得伸展的“感慨”,最后是摧断肝肠的梦想。音乐结构和音乐意向设计上,保持着顺畅的逻辑。

三、 《长相思》音乐意象的演奏表现

音乐意象的演奏表现,既是具体技法问题,也是一个重要理论问题。一切演奏美学都必须关注演奏技法运用的方式方法、美学原则。《长相思》以“思慕”、“怅惘”、“感慨”、“摧心肝”的音乐意象共同构建出“感伤”的乐曲主题。

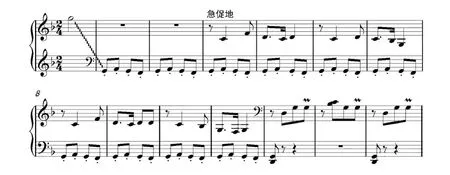

(一)散中有整表现思慕意象

引子以散板为主,但形散神不散可划分为两个大乐句。首句始于D羽主音,第二句始于下属音G商,作曲家以变化模进的方式打开思绪。从演奏上说,首先,第一乐句与第二乐句指法相同。演奏时对于同音三点式密集排列,有两种演奏方法,一是摇指,由托的方向开始三点摇;二是轮指,用勾抹托三指循环交替演奏(见谱例2)。但是无论哪种方法都要注意,重音点不在第一个而是第三个相同音上。摇指时注意运用手腕,指尖发力手腕松弛;若是使用轮指,则三个手指发力尽量集中在一个点上保持音色的统一。

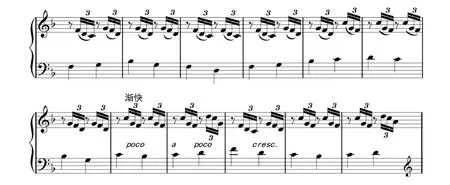

谱例2.

其次,前两乐句在音响处理上,都是由慢渐快、力度由弱渐强,最后收尾于长摇指音,但是,在演奏时依然要注意两句之间要富于音响上的变化。第二句整体力度和速度包括音区明显高于第一句,听觉效果由远至近,慢慢呈现在内心描绘的景象上,仿佛千年前的长安成慢慢浮现在眼前。左手的低音慢慢撞击心灵,钟磬之声飘然而至,将大唐宫廷的庄严华丽画面瞬间再次拉近。诗人内心对大唐长安的渴望之思初露端倪。

再次,第三乐句以摇指和泛音为主要演奏技法。摇指部分前半句紧凑,要求摇指在连接时要密集无痕迹。后半句渐慢加入滑音细密缠绵的多次按滑音处理,使得乐句音响引人思绪万千。缠绵悱恻的滑音配合摇指,衬托诗人内心对长安的思慕之苦。最后,泛音渐慢收尾,停留在F宫的D羽音上,注意手指的停顿和呼吸,朦胧空灵的泛音处理,使得引子段落“思慕”的主题意象得到很好的升华,堪称点睛之笔。

(二)慢中显孤表现怅惘意象

慢板开始,乐曲进入呈示部。整个乐段分为3个部分,2/4为主的节拍。第一部分是4—43小节。乐段开始,前四小节以D羽为主音的固定音型用左手演奏,缓缓引出主题旋律带有惆怅忧伤的音乐色彩。回忆思念牵挂的情绪慢慢随着右手的加入,质朴而又优雅地渲染开来,铺垫了乐曲的感情基调。接着5—12小节进入乐曲主题(见谱例3),第5小节第一个乐句右手在属音和主音间变换旋律,哀怨萧瑟,仿若诗中所写秋虫哀啼、凄寒霜降。此时,用指尖慢速演奏、力度偏弱,手腕带动每一个音符连接。淡淡的忧伤苦涩随着音乐的表现蔓延开来。13—21第二乐句,音符加密,节奏型渐渐丰富,推进了音乐的变化。像是诗人自己发出的叹息。这两个乐句在每四小节结束音下方左手部分加入琴码左侧的刮奏(如谱例的第3第七小节所示左手部分),左手指尖竖起缓缓在码左由低往高拨动琴弦好似一阵萧瑟寂寥的秋风袭来,静谧中透着忧伤,淡雅中散发着迷茫,更添一股悲凉孤独之感。22小节开始,随着D羽主分解和弦推进,进入该部分第二个层次。摇指和琶音的配合把该段的情绪推向一个小高潮,缠绵的音律像是自问自答似的对话,突出了“美人在云端”有志不得的无奈。

谱例3.乐曲主题

第二部分从44小节开始,主题旋律再次呈现,而演奏方法出现了新的技巧和表现方式,让人耳目一新。泛音演奏由之前大多数作品中出现的双手完成变为个别音单手完成。左手的和声与右手泛音的主题旋律错开,既和谐统一又错落有致,借用了西方作品中卡侬的手法传神用古筝这个民族乐器表达出来。通过对力度与重音的把握,与类似复调的写作手法结合,两声部呼应,清透的声音仿佛在描述长安往昔的点点滴滴,越发衬托出孤灯下,怅然的身影对着朦胧的月色无奈伤感之意。该部分的泛音是整个慢板的演奏难点,大多数泛音都需要借助左手放在琴弦1/2处的泛音点通过右手拨弦来相互配合完成,而该曲创新式的编曲方法促使该演奏只能通过右手一只手完成。演奏时右手小指通过寻找泛音点配合放在琴弦1/2处,用右手的大拇指来拨动琴弦同样能够演奏出泛音。演奏该技巧,须用小指去寻找中间点之后拇指演奏。朦胧的泛音表达着主人公内心的怅然,对未来的迷惘和郁闷难以解脱,左手的音型配合泛音长音,仿佛月光下斑驳的身影,越发凸显主人公的怅惘心境。

第三部分是乐曲慢板部分主题的深华,情绪的突破口。诗人平日豪情飘逸的性格,蕴藏着曲折缠绵的柔情,在此段倾泄而出。前半句大量摇指与刮奏的运用,大大增加了音乐感染力,表达了主人公内心对自我抱负不得施展的苦闷与感慨。连续两句相同元素的摇指,主音和属音间的不停交替,使得情绪再次推动。该部分摇指力度上与表现力上较之第一部分要更加强,2/4拍的节拍让乐曲在强弱音之间起伏通过摇指的传达渐慢,直至最终消逝在叹息与惆怅中。该段中,左手刮奏的运用是亮点,为情绪的起伏起到很好的烘托作用,演奏时弹片注意要竖直于琴弦避免杂音。另外,节奏虽稍自由,但仍然要与右手旋律配合一致、不要抢拍,最好设计一下换指刮奏的配合点,比如一拍换一方向刮奏或者半拍一换。后半句滑音与小附点的节奏型结合,让乐曲更加流动,似乎传达诗人对思不得的疑问与困惑,一番思量后问而无答的结局,让人心伤。乐段最终结尾的主音D羽上,对未来的不可知和对现实的失望惆怅再次体现。

(三)层层叠进表现感慨意象

b部分,慢起渐快引入旋律材料(谱例4),每四小节一个单位进行同样的节奏形式模进,利用连续的花指和滑音,使旋律进行得自然而跳跃。轮指时手腕放松手指尖尽量保持在同一水平线上,滑音直接按放不要刻意保留滑的过程,且滑音需注意音准(如谱例5第三小节所示),so音至la音用滑音的手法有规定音高,切勿随意按滑。该段演奏速度上渐快的形式也与慢板逐渐拉开差距,最后进入小快板。从第102小节开始乐曲正式进入小快板的主旋律部分。第102小节的柱式和弦在G羽音上强烈撞击,仿佛看到了诗人当年在长安城英姿勃发、满心抱负的美好时光,反复记号的出现加强了旋律的塑造,使快速演奏段落喷薄而出,情绪热烈激昂。随后一段快速而密集的轮抹双手交替演奏音阶层层而下,让人回到现实。内心的渴望与现实相隔千里,山高水长道路艰难,心中的感慨悄然而生。演奏时应注意强弱规律,高音至低音做由强到弱的表现,每四拍演奏一个重音会使旋律富有强弱、快慢的变化。

谱例4.

紧接着,一串急速亮彩的刮奏由高至低,将乐曲带入b2部分(谱例5)。从谱例5第二小节开始,左手以快速弹奏跳音的方式来表现急促行进的情绪,右手的空拍、切分、小附点等节奏的频繁运用使旋律重音、一强一弱极具跳跃感和紧张感,形象地刻画诗人郁郁不得志的挣扎和苦闷,表现得恰如其分。演奏时,注意空拍后的切分音用拇指统一演奏。这样,统一指法后更便于控制手指的力度与平衡性,把强弱音处理得更加明显。左手的跳音循环重复伴奏,烘托的紧张压抑的气氛,演奏时手指靠近前岳山,避免指甲触弦的杂音,使得音色干净清爽。第131小节左手开始每两节一个节奏主音与右手三个八分音符配合,和声均落在主音G羽上,节奏感强烈急促。随着后面左右手同时演奏八分音符音阶的模进,右手快速指序的演奏方法使旋律再次得到升华,诗人激动澎湃的心情无法抑制,四组相同节奏型的旋律素材变化发展,乐曲被推向了小高潮。

谱例5.

在第151小节,乐曲出现了新的音乐元素。左手以四分音符为单位一拍一个音进行主旋律演奏,右手在每后半拍进行反向琶音的三连音演奏。这种演奏方式新颖独特,左手的主旋律在右手三连音伴奏下清晰紧密力度饱满,随着音乐的速度不断向前推进,音乐的情绪不断上涨,人物的心情也随之越来越激动。演奏时三连音与左手的节奏前后半拍要紧密相随,重音交给左手,右手音量与左手形成强弱对比。在乐谱渐快的速度记号下,诗人自身潇洒豪迈的气势呼之欲出,内心焦灼愤慨的情绪也被慢慢点燃,随后将音乐推向该段的最高潮。(见谱例6)

谱例6.

乐曲第172—173两小节八个G音上柱式和弦,强有力地将乐曲推入快板。乐曲由bB宫调系统转入F宫调系统,乐曲进入的b’’部分。调式的变换丰富了调性使乐曲的色彩更加鲜明,增强了乐曲的气势,音乐旋律流畅明快,再一次把乐曲推向一个力度、速度的新层次。该部分以十二平均律的八分音符的柱式和弦快速进行,旋律线条不断向上推进,激愤交加的情绪迸发而出。左手的单音和小撮以平均的四分音符进行,与右手的旋律部分相呼应,突出了旋律的线条,使得前面段落铺陈的情绪更加高涨,清晰地刻画了诗人愤世嫉俗、不甘心就此作罢的悲愤之情(见谱例7)。演奏连续的小撮时手腕需放松,用力只会使得手指紧张无法发力,导致后半部演奏时手掌乃至胳膊酸胀无力,耐力得不到保障。F宫系统音阶和bB宫系统音阶交替使用,使旋律色彩异常丰富,来回转调离调后,第198小节开始以左右手交替演奏的八分音符、四度音程的形式,在平均的结构上把旋律带入双手快速轮抹的十六分音符节奏型中,旋律线条按照音阶排列快速下行,最后旋律渐慢落在bB宫的G羽音上,并引出连接部。通过大段华丽下行交替的刮奏节奏,自由宣泄了主人公内心政治抱负难以实现的愤懑和不平。演奏时注意大段的刮奏要层次分明,力度表现时由弱渐强再到弱、速度则是由慢至快再至慢,注重轻重缓急,充实的音乐的色彩和线条,注意情绪起伏。在连接部末句,双手以抹托交替的形式,沿音阶迂回上行演奏,最后渐慢渐强,为激动的广板做好铺垫。

谱例7.

演奏本段时需注意三段之间的层次感,速度、力度、耐力和爆发力阶梯式递增,音乐意象之“感慨”也伴随音乐的起伏,象征诗人情感的一次次递增。随着音乐进程的推动逐步增加,“感慨”由起初的小波浪掠过心中,演变成情绪激荡的嗟叹和畅诉。演奏时注意节奏重音尤其是后半拍切分音的突出,及强弱音的对比。时而矛盾时而愤懑时而又重燃希望等心情刻画,使得音乐意象所传达的人物情感更加栩栩如生。左手演奏主旋律的段落颗粒感和线条感并驱,右手伴奏状态的音型收敛一些,突出左手主旋律。流动的三连音与左手单线旋律配合拉动音乐进程,凸显人物情绪的酣畅宣泄。最后快速演奏的连续小撮段落,对耐力是极大的考验。乐曲进行到这一部分已经是速度力度耐力的制高点。很多人在练习时往往不注重慢练,而直接按照原速反复练习演奏,练习效果往往大打折扣,手腕和手掌也会因为缺乏耐力练习而肌肉酸痛、支撑不住,导致这一部分演奏速度拖沓、力度虚弱,影响乐曲的表达和技巧的发挥。所以,应当从慢速练起,手腕手掌放松指尖发力,先将每一个音程发声做到扎实到位,当音色饱满有张力和弹性后再一点点提速。这样慢练一段时期后渐渐提至曲谱要求的速度,才会事半功倍。音响的层次感衬托“感慨”的意象,内部情绪递增和变化发展,多种节奏型、反琶音和快速指序等,使现实的控诉和理想的追寻相交织。

(四)多声共鸣表现“摧心肝”意象

谱例8.

作品第212小节至227小节(见谱例8),广板的旋律在三声部织体的创作下坚定有力,织体变得更为丰富,与A段慢板相比较,由F宫调系统转换为下行五度bB宫调系统,第一声部为A部主题的主旋律线条;第二声部为反琶音32分音符快速演奏的分解和弦;第三声部是低八度重复了主旋律声部。左手低声部琶音为主的配合高声部,动力性再现了主题旋律,气势恢弘,旋律坚定激昂、强而有力,情绪豪迈炽热,把音乐推向全曲的最高潮。第228小节开始进入广板第二部分,右手以柱式和弦的形式再现主部旋律,坚定有力的柱式音型推动情绪的发展,左手织体再一次发生变化,以分解和弦六连音的形式平均进行。这样的织体丰富了音乐色彩,流动式的连音使得右手的旋律连贯紧凑更加突出清晰,对往事的回忆与感慨之情慢慢溢出。梦都梦不到的心痛与失落及妄图再次追寻理想的内心独白,在此刻呈现出来(见谱例9)。

谱例9.

随着音乐的流动,思绪渐渐由快板的紧张激愤转入抒情遐想。左手节奏型慢慢变为十六分音符平均演奏的织体,缓冲了激昂进行的快板带来的压抑之感,音乐情绪慢慢趋于平静。自由延音记号的使用,使广板终止在G羽的主和弦上。所有的愤懑不平心有不甘摧断肝肠的苦情,都在此刻化作飘然而去的一缕青烟。长摇和滑音相结合的手法再次出现,将乐曲带入尾声。那辗转曲折的深情,对“长安”及其象征诗人的政治认同的种种眷恋之情,在向上行的接连滑音中婉转呈现。将回忆化作深情,将遗憾化为怀念,诗人与生俱来的豪迈与浪漫情怀,在流动的刮奏中,化为梦幻,清澈宁静中只留下回忆。全曲最后一个段落由激情迸发而起,深情怀念而终,在bB宫系统的羽调上结束全曲。就演奏难点而言,第一部分主要技巧在于右手快速反琶音演奏与左手低声部旋律的相互配合。演奏时,右手手掌打开保持手掌半球型,换弦时手千万不要跳跃,小关节灵活运用平行移动。拇指的旋律音在演奏中强调突出加上重音,其它三个手指反琶音演奏时音量弱化,突出旋律的主体地位。左手低声部低沉浑厚与高声部主音节奏几乎相同和声的丰富让音响效果更加鲜明,弹奏时根音不能弱化,每一个旋律音要清晰地表达出来,三个声部合作互补方能最大程度地凸显音乐的感染力。第二部分的主要难点依然是在左右手的配合演奏上,织体的变化让演奏者初练习时会有一种节奏突然放慢的错觉,一定要数好节拍,必要时用节拍器确定节奏感。左手六连音配合右手八分音符的节奏稳健而刚毅,柱状和弦的主旋律需要气息的连贯,右手每一分句的音头要明显,长音换气音量减弱,通过呼吸断句调整这部分的强弱音节。在这样的演奏中,旋律从听觉上才富于变化、不至于死板而无音乐的美感。尾声处,连续的滑音在行进时一定要注意对音准的把握,紧凑连接时还要注意余音的控制。最后结束句的渐慢由小指开始最低音,慢起渐快流动起来再渐慢,最后消失在寂静之中。

结 语

本文首先分析了古筝曲《长相思》这首作品的创作背景和总体的音乐分析,通过对其分析归纳,总结出“感伤”的总体音乐意象,再细分为“思慕”、“怅惘”、“感伤”、“摧心肝”四种音乐意象,进而从技法表现上对其一一分析。本文认为,文学作品《长相思》有一种惆怅忧思但同时对未来仍然有期待与信念的情感特征,作曲家王建民的《长相思》,其创作主旨是通过对诗作深入理解并有感而发,由音乐语言来抒发诗歌所传达的政治失意与情感寓托。因此这种创作特征是《长相思》演奏表现的主要依据。从演奏表现的角度来看,乐曲引子部分的思慕意象,作品是通过轮指与摇指来表现,演奏中应该注意强弱规律和气息运用的原则;乐曲慢板的怅惘意象,作品是通过萧瑟的码左刮奏和大段摇指及泛音技术来表现,演奏中应该注意刮奏时指尖的角度与力度,摇指的连贯性与强弱起伏交替的韵律;乐曲快板的感慨意象,作品是通过右手快速指序和多元化节奏型来表现,练习时应该注重手指的基本功训练,并在演奏时保持音符的颗粒感跳跃不失流动的原则;乐曲尾声的“摧心肝”意象,是通过三声部主旋律突出配合右手反琶音及三连音伴奏织体的柱式和弦旋律来表现,演奏中应该注意对旋律主音力度速度的掌控原则。以上四种意象相互联结、相互平衡,总体上构了成全曲“感伤”的意象。笔者认为,这种感伤的意象,和文学作品《长相思》的表现主题是一致的,也和作曲家的创作主旨、创作特征相一致。

[1]吉文斌.李白古题乐府曲辞举隅—— 以《长相思》为例[J].重庆社会科学,2007(8).

[2][清]彭定求,等.全唐诗,第三册,卷162[C].北京:中华书局,1999:1987.

[3]萧涤非,等.唐诗鉴赏辞典[C].上海:上海辞书出版社,1983:254-255.

[4][明]王夫之.唐诗评选[M].北京:文化艺术出版社,1997:19.

[5]林东坡.论近现代专业二胡音乐创作中的“对话”意识[J].音乐创作,2012(4).

[6]韩新安.追寻理想的彼岸——王建民访谈实录[J].当代音乐家,2003(2).

[7]罗艺峰.中国音乐的意象美学论纲[J].交响(西安音乐学院学报),1995(2).

(责任编辑:王晓俊)

J632;J614.3;J601

A

1008-9667(2016)03-0152-09

2015-08-18

周 璇(1991— ),女,安徽巢湖人,文学硕士,Texas A&M University教育学院研究生,研究方向:古筝演奏与教学、课程设计与管理。

——以羌族舞歌《叶忍》为例

——《幽默曲》赏析