匠人恒心传承“上海牌”

◎王劲

匠人恒心传承“上海牌”

◎王劲

曾几何时,“上海货”就是靠谱、洋气的代名词。大到永久牌自行车、蝴蝶牌缝纫机,小到大白兔奶糖、花生牛轧糖。在当时的大多数国人眼中,最好的轿车是“红旗”,而最好的手表就是“上海”。坊间曾流行过一句话:“没有上海牌手表,就没有姑娘会嫁给你。”

新世纪以来,上海牌手表以“做精、做强、做特色”为目标,重新调整脚步投入世界潮流。2010年,上海牌推出轨道式双陀飞轮限量表,每只价格从28万至30万元不等,上海牌卖出了世界名表价。

一块“圆头白面”的上海牌手表,不仅凝聚着中国人民的集体回忆与情怀,也镌刻下了上海工匠的志气与荣耀。新中国成立后,58名上海手表匠人克服艰苦条件,造出了中国第一批细马手表。如今,有着光荣传统的上海手表匠人,正以不屈的坚守与努力,让上海牌手表再次走上腾飞之路。

国表“上马”创第一

1996年的一次国内拍卖会上,一只长三针、17钻的细马手表吸引了所有人的目光。与周围星光熠熠的其他名表相比,这块表既没有复杂精密的工艺,也没有华丽的表盘。然而这块看似普通的手表,却拍出了11万元的天价纪录。

“从技术层面上讲,这块表的做工比较粗糙,走时误差也很大。但它在中国手表史上,有着举足轻重的地位:这是我国试制成功的第一块‘细马’表。”回忆往昔,上海表业有限公司行政部主管朱东难掩心中的骄傲。

“什么时候能让我戴上自己生产的手表”

新中国成立之初,中国大陆还无法生产手表。当时中央办公厅专门为党和国家领导人从香港购置进口手表。周总理看了一眼那块表,感慨道:“什么时候能让我戴上自己生产的手表?”

“其实我国钟表业的起步并不算晚,而且很早就有能力自主生产时钟了,甚至有些还能出口海外。可要说到工艺更为复杂的手表,那却是新中国成立以后的事了。”75岁的张季尧现任上海表业有限公司制造部配摆中心主管,一说到手表,他禁不住侃侃而谈起来。

上海最早的张恒隆钟表店出现在1852年,位于上海抛球场后马路(现天津路河南路口)上。该店以手工制造插屏钟闻名,年产约为100只。1929年,钟表商人董子星集资3万元,创建成立了上海钟厂。此后,亚洲钟厂、华强钟厂、远东钟厂等相继开业。

然而,与造钟业形成鲜明对比的是,我国的手表制造业始终未能成行。直至1949年底,我国仅在山东烟台才有了一些能够生产小型钟的厂子。“在过去,中国市面上没有国产手表,我们的师傅只能修表。”张老说道。

1954年底,在党中央的支持下,天津公私合营华威钟表厂(现天津手表厂)最先决定试制手表。当时天津厂的江正银等4位师傅用了4个月时间,试制出了我国的第一块手表。张老表示,这块表的机芯,用的还是制钟的“粗马”。按照行内话说,“粗马”的擒纵叉上没有钻,只能算微缩的钟,而“细马”必须有钻,走时精度和耐用性才能更稳定,“光有形是不够的,有了‘细马’,手表才能有神。”

“细马”上“马”

天津厂试制出手表的消息很快传到了上海。“以前听我的师傅张正祥讲,当时听说这个消息以后,很多上海钟表行业的师傅都憋着一口气呢。”张老笑着说。

1955年春,上海钟表行业的4名师傅联名写信给上海市委,希望能制造出中国人自己的细马手表。不久,上海市委公开复信表示支持,并将试制国产表的任务下达给了第二轻工业局。7月9日,在第二轻工业局与上海钟表同业公会的组织下,来自中国钟厂、文华钟厂等28家单位的58名修表匠和造钟工,组成细马手表试制小组,采用分散加工的方法,开始了划时代的追求。

当时,参与试制的老师傅没有一个人造过手表,甚至连专业的设备都没有,唯一可以称得上设备的是一台修理钟表的小摆车。张老说:“一无设备,二无专业材料,三无图纸,当时真的可以说是白手起家。”创业永远是最艰辛的,何况还要创出个“中国第一”。试制尚未开始,就有人对这次研制任务提出了质疑。

1970年新华社的一则报道称,“试制工作一开始,一些满脑子洋奴思想的人就吹起了冷风,要造手表,就要从外国进口设备,请外国专家当技术顾问。当时一位在钟表店修了几十年手表的老工匠气愤地回应,你们要走的这一条路,中国资本家早在新中国成立前就走过了,结果搞了几十年,也没有造出一只手表来……”

困难没有难倒上海的工匠师傅。没有图纸,他们将瑞士手表“塞尔卡”AS1194机芯拆成150个零件,分头仿制。缺少设备,他们找来一个钳床台,加上几把台虎钳和锉刀,自制成钟表用的钳床。没有材料,他们就利用绣花针造钻头,用阳伞骨、自行车钢丝条为原料制作手表的轴。由于场地有限,装配、测试、检验都挤在一间隔音板临时搭成的小房间里。

张季尧

“就拿伞骨做轴来说,现在我们做手表的人都知道手表轴使用的钢材是有具体要求的。但当时大家并不懂那么多,只是想方设法找到合适的材料来替代。还比如说手表中的轮片,当时是用口琴中的音簧铜片来代替的。”张老动情地说:“虽然当时制作水平有限,但是老师傅们的那份用心和热情是真真切切的。”

1955年的国庆前夕,分头研制好的150多只零件,全部交付南京路上的慎昌钟表店组装出了第一块表。几天后,又有17块仿瑞士“塞尔卡”长三针、17钻的“细马”手表如期完成试制,并都打上了“东方红”与“和平”的字样。

风靡一时的“A581”

1957年,上海手表厂正式建成。与此同时,上海牌手表也进入了按图试制阶段。从1957年7月第8批试制开始,先后共试制出14批3076只手表。至此,细马手表的质量开始趋于稳定,首批正式成品的质量被认为接近瑞士“塞尔卡”。

“大家一说起上海牌手表,首先想到的一定是A581型机械表,它是上海手表厂在1958年设计的第一款机械表。”朱东说。

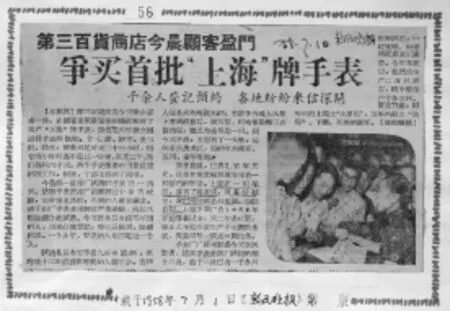

1958年3月,A581型机械手表正式投产,注册商标“上海牌”。在它首销日当天,试销单位上海市第三百货商店门口早早排起长龙。试销的100只样表,一开门就被抢购一空。买不到的顾客办理预售登记,一个上午办理登记的超过1000人。张老介绍,投产当年A581型上海牌手表的销量为13600多只;而2年后,它的销量增长到了45万只。

作为曾经国产奢侈品“三大件”之一的上海牌手表,当时一款全钢机械上海牌手表的价格为120元,一个普通工人需要省吃俭用1年才能买得起。然而即使如此,依然供不应求。同时,它不仅受到普通老百姓的青睐,而且还是老一辈国家领导人腕上的“珍宝”呢。周恩来总理就是A581系列中A623手表的购买者。1960年代,周总理委托他的卫士长成元功用90元买了一块新出厂的上海牌手表,总理一直戴着它直至逝世。

由于A581型上海牌手表太过经典,时至今日仍有不少拥趸会去旧货市场觅宝。朱东说:“虽然当时生产了很多A581型上海牌手表,但到如今还在市面上流通的数量已经不多了。所以很多人愿意高价收购,一方面它有着极其独特的收藏价值,另一方面,这块表也承载了太多人的珍贵回忆。”

图/王劲

十年“磨剑”谱新章

20世纪90年代市场经济带来的冲击,尤其是新兴电子表的迅速崛起,让曾堪称“中国第一名表”的上海牌手表一时间措手不及。它的年产量从700万只,一下锐减到了100万只。“那时迫于形势压力,我们厂从1987年也开始投入生产电子表。电子表的成本低,装配方便,样式也新颖。”张季尧告诉笔者,“但真正能体现手表工艺水平的,其实还是机械表。”

匠心不改创新品

2000年,上海手表厂重组为上海表业有限公司。轻装上阵的上海表业重新调整发展战略,将多功能机械表作为主攻方向,并开始自主研发代表机械表最高工艺水平的陀飞轮手表。为此,上海表业不但重新购置了设备,还将原先的技术人员全部保留了下来。

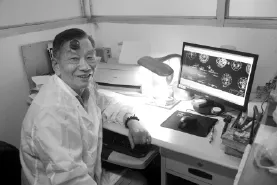

其中,一些原手表厂的退休老法师在关键岗位发挥作用,张老就是其中一位。“主要还是因为喜欢吧,面对研制陀飞轮手表这么好的机会,我怎能错过。”目前,张老主要负责上海牌计时码表新产品的研发工作。

从上海轻工业专科学校毕业后,张季尧为上海牌手表一干就是57年。张老说:“刚进厂的时候,我做过机床设计,同时也参与工艺设计。当时的设备条件有限,因此大多工序都靠手工完成。如今公司引进了新的设备和技术,打孔、齿形加工等工序可以由机器代替。不过像技术抠样、刀具样板等很多地方仍必须靠我们的手工打磨。像手表那么精细的物品,单靠机器是不可能完成的。”

高云楼

2001年,研制成功的上海牌陀飞轮手表首次亮相瑞士钟表展,来自全世界的手表商都对它的性能与设计感到震惊。在上海牌手表诞生50周年之际,上海表业又推出了50只限量版陀飞轮手表试水市场,每只10万元,很快就被抢购一空。

技术改造自己来

与张老一样,作为上海表业有限公司控股的时豪工贸有限公司设备管理负责人高云楼,主要负责公司设备的管理维修、技术改造工作。虽然不直接参与手表研制,但他同样用自己的执着与专注,默默守护着“上海牌”。

几年前,上海表业从日本进口了一台“加工中心”,由于长期使用导致主轴动力头损坏,最后公司花了3万多元重新更换了一个。面对换下来的动力头,高云楼犹豫了。“当时就觉得扔了可惜,想着能不能修复它。”然而,当他联系特约维修中心时,却被告知日本供应商不提供技术,他们也没法维修。

“既然不给维修,那我就自己来。”在没有图纸、没有技术支持的条件下,高云楼小心地把动力头拆开,凭着多年的工作经验,发现是轴承损坏,最后花2100元更换了其中的三个轴承。如今,修复好的动力头已使用了2年多,依旧运转正常。

“其实这些都是小事。我喜欢这份工作,自然而然地会去钻研、解决。最主要的是公司愿意放手让我做,毕竟如果我花了钱又没修好,那反而还增加了公司的损失呐。”高云楼笑着说道。

近几年来,上海表业先后推出了立面陀飞轮手表、陀飞轮计时码表等新品,工艺水平在全球钟表行业内也处于领先水平。如果要找上海牌手表重新腾飞的秘诀,或许从张季尧、高云楼这样的匠人身上,我们能得到答案。