山地民族聚落人居环境历史研究的方法论探讨*——以贵州为例

周政旭

◎复杂地质地理条件下的西南城镇建设

山地民族聚落人居环境历史研究的方法论探讨*——以贵州为例

周政旭

出于材料、视角等方面的限制,此前的多数山地民族聚落研究存在缺乏聚落空间整体观、历史研究稀缺等问题。本文基于人居环境科学生成整体论,融合人类学、形态学等学科方法与材料,探索了对山地民族聚落人居环境开展历史演变研究的可能方法。文章首先厘清山地民族聚落“山体、河流、水田、山林、村庄”的人居环境范畴,并且认为应从河谷等区域层面进一步加深整体认识;其次,本文介绍了从民族志文本与聚落空间信息两者出发,再现或部分再现聚落演变、生成过程的方法;最后,文章认为,生存压力、生计模式与聚落空间这三者的辩证关系是聚落空间演变的核心问题,须在研究中持续关注。

民族聚落;山地;人居环境;生成整体论;形态学;人类学;贵州

0 引 言

山地是民族、资源、地域文化丰富而多样的典型区域[1]。我国大部分少数民族居住于山地地区,保留了较多的原真性与多样性。少数民族聚居形成的聚落,不仅承载当地少数民族的生产生活空间,也是民族文化与地域文化的突出表现,具备很高的研究价值。但另一方面,山地民族聚落往往位于较为偏远的地区,历史上的官方文献与档案严重不足,同时大多数少数民族没有文字,因此本民族记载的历史也十分稀缺。这对于研究山地民族聚落的历史演变过程造成了很大的限制。本文即以贵州为例,在此情况下探索一种研究其山地民族聚落人居环境形成与演变历史过程的方法。

* 国家自然科学基金资助项目(51508298);中国博士后科学基金特别资助项目(2015T80091)

周政旭: 清华大学建筑学院,助理研究员;意大利罗马第一大学建筑学院,博士后,huihuang121@hotmail.com

贵州位于中国西南,地处云贵高原东部,平均海拔为1100m左右,山地与丘陵面积占全省国土面积的92.5%,是典型的“山地省”。同时,贵州是一个少数民族聚居的省份,是最富于民族特色的省份之一。数千年以来,少数民族的祖先陆续从周边迁徙到贵州,从事农耕或者半游牧生产,并以村寨、部落的方式逐渐定居下来。由于地形富于变化、山川阻隔影响较大,同时历史上长期游离于中央行政管辖之外,因此各民族在迁徙与定居的过程中,形成了“大杂居、小聚居”的分布状态,并形成、发展和保留了各自独特的民族文化。时至今日,贵州省世代居住有苗、侗、布依、仡佬等17个少数民族,各少数民族文化千姿百态,多元共生。

在此背景下,贵州形成了诸多丰富多彩的山地聚落。截至2014年,在由中华人民共和国住房和城乡建设部、文化部等多部门联合公布的3批共2555个中国传统村落名录中,贵州省共426个村落名列其中,占到全国的约17%。而这426个村落,基本都是山地聚落的典型代表。此外,遍及全省还有为数众多、各具特色的山地聚落。它们植根当地,适应自然,巧妙地解决了人在山地严苛的生存压力之下的聚居问题,并且发育出各具特色的民族特色,具有十分重要的历史价值、文化价值。同时,山地聚落特色的保护与发展,能够对当地人居改善、旅游发展起到积极作用,进而有效提高当地农民收入水平,这是贵州这个典型贫困山区贫困空间治理的重要方面之一。

对于贵州山地民族聚落的研究最早可追溯至20世纪初期国外人类学家的考察旅行。从20世纪90年代起,贵州民族聚落与建筑(包括苗族、侗族、布依族、土家族等)因其鲜明的地方与民族特色逐渐进入建筑、规划、景观等学科的视野(图1),学者开始开展研究,并形成了众多的学术成果。但是,系统梳理这些研究成果,发现有如下两方面的局限。

首先,缺乏对山地“聚落”整体空间的研究。传统的民居与聚落研究往往专注于民居、鼓楼、广场、风雨桥等“构筑物”,其空间范畴往往相当于狭义的“村庄”。但实际上,聚落居民在山地从事生产生活活动,住房仅仅是其中的一个部分,山体、河流、树林、田地等与村庄一道,共同构成了当地居民的“人居空间”。因此,需要将聚落空间范畴扩展至“山—水—田—林—村”构成的整体,当前已有部分研究开始这方面的尝试。

其次,缺乏对聚落空间形成与演变历史的研究。聚落空间有其内在规律,其形成与演变的过程是探寻这一规律的重要手段。但是由于贵州山地长时期游离于中原文化体系之外,少见于历朝历史文献以及地方志的记载。而当地少数民族没有文字记载的历史,尤其是能够记载聚落空间演变情况的历史图纸材料更是极为欠缺,这极大限制了对聚落历史空间情况的回溯研究。

出于以上原因,在贵州山地民族聚落的研究中,继续在前人成果的基础之上探索,首先需要从研究方法着手,尝试对以下3个问题进行回答。

第一,作为研究对象,聚落空间的“整体”如何界定?聚落绝非仅仅是民居或是民居的集合,而是作为当地少数民族日常生产生活空间的整体。在研究中如何界定这一“整体”的范畴,如何界定整体内部的各个方面并分析其关系,是开展研究的前提。

第二,如何发掘已经基本丢失的空间营建历史信息,并对其加以验证?贵州山地少数民族没有本民族文字记载的历史,又因为纳入中央政权的视野及有效管治时间较短,因而古代官方的文献记载、文人的记录都非常缺乏。而找到合适的、能够验证的、足够的反映其历史的素材,是笔者开展山地民族聚落形成与演变研究的关键。

第三,贯穿于聚落空间历史、推动其不断演变的因素与动力又是什么?聚落的形成、演变有其自身规律,受到自然、经济、社会、文化等因素的影响,从而不断改变以适应新的内、外部条件。在研究中找到聚落空间演变与各因素的关联,尤其是明确其中的核心因素,建构其作用机制,是深入理解聚落营建内在逻辑的必由之路。

为解答如上3个问题,需要对研究方法有所创新,需要在人居环境科学“生成整体”方法论指导下,结合人类学、形态学等学科,努力发掘新的素材,构建新的研究方法与路径。

“生成整体论”是人居环境研究的典型方法,它要求“对整体观的回归,批判性地整合,运用生成整体的观念,有机地处理各方面的关系”[2]。生成整体论认为整体和局部并非简单的还原关系,金吾伦对其的解释是“按照生成整体论,部分只是整体的显现、表达与展示,部分作为整体的具体表达而存在,而不仅仅是整体的组成成分。整体通过连续不断地以部分的形式显现其自身。”[3]生成整体论另一核心观点则是摈弃静止的时空观,强调时间的延续性与系统的动态性,“生成过程既分化出部分,也对部分进行整合,是分化与整合交互作用的过程。生成既是展开,又是收敛。”[4]。对于城市与聚落研究而言,C·亚历山大对罗马城历史发展各个阶段的分析,即是不断追求生成中的整体性过程(growing whole)[5]。贵州山地民族聚落的营建过程,可以看作是不断适应当地自然地理条件,不断发展满足各阶段的生存发展需求的过程,聚落整体处于有机更新、不断生成的进程中。因此,以该地区典型聚落为案例,揭示其不断生成整体的过程,将有效推进刚才3个问题的解答。

1 整体:何为贵州山地民族聚落的整体空间?

研究对象的整体性是首先需要厘清的问题。对于山地民族聚落而言,到底是怎么样的空间范畴构成了其整体?单个的聚落与一定区域单元或是“文化圈”内的聚落群是什么关系?以及除了传统建筑学的视角之外,我们还需要借助于怎样的认知手段?这些都需要在研究之初加以明确。

图1 贵州省苗族、侗族、布依族主要分布地域Fig.1 distribution of Miao, Dong and Buyi People in Guizhou province

1.1村庄还是聚落?

此前多数的山地民族聚落①研究主要集中于吊脚楼、石板房等民居,以及鼓楼、风雨桥等公共建筑,还包括对由民居和公共建筑等组成的村庄的格局及景观风貌等。但是,聚落绝不仅仅是民居或民居的简单叠加,而是“人们多种多样生活和工作的场所的集合”。也正是从这个层面出发,才能正确地理解山地民族聚落的整体性。

居住于贵州东南部的苗族在一首古歌中介绍他们所居住的寨子“我们寨子是个好地方,寨脚净大田,田里鱼挤满。山冲好水田,浮萍满田漂,田里好浮萍,喂猪长得快。我们寨子是个好地方,寨子背后好山梁,有树木护寨。寨子凉悠悠,住房是吊脚楼”[6]。聚居于贵州中部的布依族在表现其先祖开天辟地并营建聚落的古歌《造万物歌》中,描述了圣人“翁杰”,在“造天造地”之后,依次“造泥土”、“造山坡”、“造田地”、“造房屋”、“造粮”、“造路”、“造场”[7],至此,其家园的建设才告一段落。从多个例子中我们可以看出,聚落作为家园和栖居地,在所有民众心目中,其内涵绝不仅仅是供居住的房屋而已,而是包含山河、田地、房屋与树林等,这些都是与其生存、生产、生活、繁衍息息相关的。所有这些元素的有机组合,才是构成聚落研究的整体。

吴良镛在《广义建筑学》中对聚落的范畴作了说明,“一个聚落的组成,固然要有人工的构筑物”,还包括“构筑物之间的组合的内部空间,以及它的外围经过改造的自然环境”[2]。并且,在其绘制的四川冯家坝聚落形态图中(图2),将这一思想清晰地加以呈现,从中可以看到周边山体、水库溪流、田地、树木以及环布于田地周围的房屋,这才构成了聚落的整体。

由此,我们应该进一步明确,对于贵州山地民族聚落空间的研究,应该不仅仅关注其民居,以及由民居构成的房屋群,而是应该将其作为一个部分,与周围山体、河流、田地、树木构成有机整体,而这正是当地少数民族赖以为生的空间基础(图3)。

1.2从聚落到聚落区域、聚落谱系

人居环境科学基本观点之一是注重各层级间的相互关系,针对某一特定对象,需要从上一层次,以更广大的视野、更整体的观点来进行研究,提倡“用区域的观念研究城市”[8]。聚落往往具有地域特征。一个地理单元内往往具备相似的地理与自然条件,而区域内各聚落相互间的习俗、文化等往往也相同或者相通,因此,其聚落空间往往也呈现出相似的特点。而对于其聚落群体的分布特征的分析,同样是聚落研究的重要内容。

图2 四川冯家坝群落居住形态Fig.2 human settlements of Fengjiaba, Sichuan province

图3 贵州山地民族聚落典型“山—水—林—田—村”空间结构Fig.3 “Mountain- River- Paddy Field- Woods- Village”-the basic spatial pattern of Guizhou mountainous minority settlements

贵州为典型山地地区,山峦纵横,地形破碎,跨山脉之间的沟通十分困难。而山脉之间往往因河流冲积而成一定的谷地,同时沿河亦易于交通。因此,往往每一条河流河谷地带形成一个较封闭的地理单元,并以此为基础形成“文化区”。以河谷为区域单元研究聚落的群体特征,往往能更充分地认识山地民族聚落空间的共性与特色。如位于贵州中部的扁担山—白水河地区,在自六枝县城至镇宁县黄果树镇之间存在一段约长30km、宽1km的河谷地带(图4),在此河谷内分布了近百个大小布依村落,均具有相类似的文化传统,聚落与民居也体现出大量的共性,但同时也因为微地形的不同而略有区别[9]。

图4 贵州中部布依族聚居的白水河谷区域Fig.4 Baishui valley in central Guizhou: typical Buyi Settlement area

再如位于贵州东南部雷公山区的陶尧河流域(图5),在从发源地到汇入巴拉河口的约20km的河段内,根据其地形特点可分为高山溪谷、中游深谷、下游坝子3段,当地苗族民众在数百年时间里,从下游至上游依次建立了多个聚落,这些聚落在体现共性的同时,也根据地形与自然条件的不同呈现出各自特色,对该河谷区域的整体分析可以为聚落的形成、演变以及特色提供更好的素材。

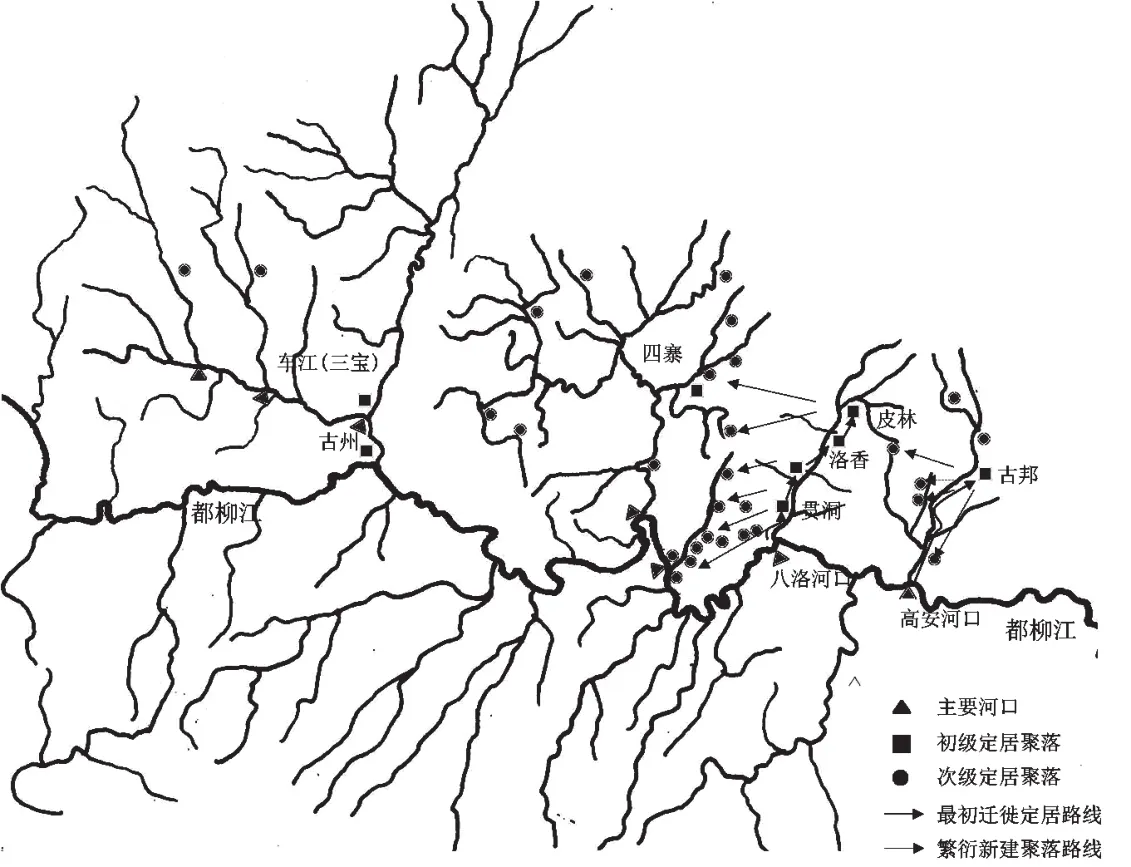

在更大范围内,由于聚落村民的不断繁衍,往往在接近该聚落人口承载极限时,部分分支另寻合适地点建立衍生聚落。如是反复,在数百年的长时间段内,形成了大量具备共同祖先的聚落群。相互之间往往具备明确的源流与传承关系,因此在一个较大区域范围内即形成了由原生聚落以及一系列衍生聚落、甚至衍生聚落的次级衍生聚落构成的聚落谱系。对这一片较大范围的聚落进行研究,分析其聚落的分布特点,并且研究其分宗开支、建立衍生聚落的过程,同样对于深入认识该民族聚落的共性具有重要意义。如南侗地区的大部分侗族聚落的祖先都由都柳江下游水系逆水迁徙而来,他们经过数百年的繁衍与营建,形成了由若干初级定居聚落与次级、甚至次次级聚落构成的聚落谱系,分布于都柳江及其多条支流附近,具备较为统一的侗族文化特点,是研究侗族聚落的绝佳区域(图6)。

1.3融合的视角

一直以来,人居环境科学强调建筑、规划、景观三者的融贯综合研究,“中国古代的人居环境是建筑—地景—城市规划三位一体的整体创造”[8]。三者的共同目标都在于创造宜居环境与合理的空间,尤其对于山地民族聚落这一相对尺度较小的研究对象而言,三者界限更加模糊,更具有相互融贯的特点。因此,在聚落中,应充分发挥建筑、规划、景观三者对于空间研究的主导作用。

图5 贵州东南部苗族聚居的陶尧河谷区域Fig.5 Taoyao valley in Southeastern Guizhou: typical Miao settlement area

图6 贵州东南部侗族聚居的南侗地区(包含都柳江及其多条支流河谷地带)Fig.6 Southern Dong area in Southeastern Guizhou: typical Dong settlement area

同时,应充分借鉴、吸收人类学、民族学在少数民族研究中的科学方法与资料素材。伴随地理大发现而兴起的人类学(具体而言是文化人类学)经过数百年的发展,以研究世界各族群创造的文化、揭示人类文化本质为核心目标,关注点包括语言、饮食、习俗、居住等多方面,积累了较多的民族地区的研究材料,其对于民族聚落的关注远早于建筑学。结合人类学与建筑学的视角也是 民居以及聚落研究的较为成熟的路径之一[10-12]。

此外,在研究过程中还应视情况结合社会学、经济学等学科的研究方法,综合考虑聚落中社会组织、经济发展阶段等对聚落空间的影响。

2 生成:尝试再现聚落形成与演变的历史

在研究聚落历史生成过程中,我们遇到的最大问题往往是素材缺乏。通过挖掘人类学的“民族志文本”的空间信息,并遵循一定的研究方法与空间互相比较对照,能够在一定程度上弥补这一缺憾。

2.1素材匮乏:构建山地民族聚落“空间的历史”面临困难

研究山地民族聚落历史进程中的形成与演变,往往面临相关历史资料极为欠缺的困难,具体体现在主流文献很少加以涉及、缺乏本民族文字记载的历史,以及聚落空间资料尤为欠缺等方面。

2.1.1主流文献资料稀少

贵州建省时间较晚,直到明朝初期才正式建立行省。尤其是少数民族往往聚居于偏远难达之地,雷公山等部分地区甚至直到清朝前期才纳入中央政府的直接统治,此前一直被称为“生界”,即统治无力触及地方之意,人员与文化交流极为有限。这些地区的基本情况外界往往无从知晓,这就很大程度上限制了官方史地资料、地方志等传统意义上的“主流文献”的记载。早期仅有少量的文人笔记、游历记录等零星记录,后期的地方志等也稀有提及。

2.1.2缺乏本民族文字记载的历史

聚居于贵州的苗、侗、布依等少数民族均没有本民族的文字,因此不存在由本民族文字记载的历史。当地少数民族往往通过代代相传的歌谣等方式,将民族的历史信息在代际传递。

2.1.3聚落空间资料欠缺

当地的少数民族聚落往往欠缺图纸、相片、绘画等能揭示空间信息的资料。不仅不存在历史上的空间资料,甚至连当前的空间信息也保存不完整。这为以图纸为基本素材的聚落空间分析带来了很大的难度。

2.2新的素材:人类学“民族志文本”与形态学“聚落空间”

官方、半官方“文本史料”的匮乏给研究带来困难,但是否可以另辟蹊径,通过搜寻非官方的“文本史料”、以及蕴含历史信息的其他介质资料的方式来克服这一困难?人类学的“民族志文本”与形态学“聚落空间”就提供了这样一种可能。

民族聚落研究从诞生至今,就打下了建筑学结合人类学的深深烙印,甚至可以说最初的聚落研究植根于人类学的聚落社会研究传统。经过仔细梳理,发现各类民族志文本提供了散见四处、但却是大量的聚落空间历史研究的宝贵素材。另外,通过城市形态学、类型学等方法,也能从当前有限的空间资料中找到一定的历史素材与线索。

2.2.1发现人类学范畴的“民族志文本”的空间意义

起源于19世纪的人类学,核心是发现并剖析各种类型的人类文化。在其发展过程中,强调“田野”与“文本”,并且通过民族志素材(Fabula)与理性的书写,最终形成民族志(Ethnography,也有称为民族志文本)。广义而言,这些共同构成了民族志文本“Text”,其中往往包含众多的历史信息。如王明珂的《羌在汉藏之间》,即是通过对广泛流传的羌族兄弟定居传说等文本的梳理与分析,重构了历史上当地的族群边界变迁以及社会结构演进的过程[13]。既然散见的民族志文本能够反映历史中的社会信息,那么也一定会对历史中的空间有所反映。

对于贵州的山地少数民族地区而言,存在一定数量的、来源较为多样的民族志文本素材。自19世纪末至新中国成立前,鸟居龙藏、吴泽霖、陈国均等来自海内外的人类学者陆续调查贵州地区的少数民族,形成了《苗族调查报告》《贵州苗夷社会研究》等宝贵文献。新中国成立后,在20世纪50年代开始进行民族识别工作,国家派出大批由民族学者、语言学者以及民族文艺工作者参加的民族调查队,为后世留下了宝贵的、带有原生态信息的民族志文本材料,形成了按民族分别刊行的《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》、数十卷《民间文学资料》等。20世纪80年代之后,随着学术研究的走向繁荣,此前收集资料的整理版本以及新调研文本也陆续涌现,出现了多个版本的《苗族史诗》《侗族祖先哪里来》《布依族文学史》等。

在收集到的人类学的文本素材中,形成了从多个侧面体现少数民族群众生产生活状态的“民族志”。重点需要指出的是,其中收录了不少由各民族歌师、长者代代相传的“古歌”、“史诗”等,携带了大量的少数民族先民在其各历史阶段的信息,尤其是其中部分涉及到迁徙、定居以及繁衍扩展等的内容,往往与聚落空间紧密相连。

2.2.2通过形态学方法挖掘“聚落空间”具备的历史信息

空间是经典建筑学研究的重要范畴,空间不仅是承载一切社会、经济、文化活动的场所和容器,本身也具有主体性。“形态学”最早来源于古希腊时期的生理学对于生物或人体形态的研究,20世纪开始与城市研究相结合,经过100年来的发展,已经成为城市空间、尤其是历史城市空间研究的重要方法。据段进等的总结,城市形态学主要有3个层面的含义:(1)对于城市实体所表现的出的物质空间形态;(2)城市形态形态演变过程;(3)城市物质形态演变的非物质原因[14]。

城市形态学(以及建筑类型学、类型—形态学)的理论主要有3个来源。英国的康泽恩(Conzen)学派、意大利的穆拉托里—卡尼吉亚(Muratori-Caniggia)学派,以及法国的凡尔赛(Versaillis)学派。城市形态学十分重视城镇平面图等空间信息的作用,认为城镇都可以通过空间物质形态的媒介而得以解读,而平面图是传递空间物质形态的一个重要媒介。确定了城市形态的演进研究方法(Evaluation Approach),主张借助“形态时期(Morphological Period)”(Conzen学派)或者“类型过程(Typological Process)(Muratori-Caniggia学派)”等方式,借助于城市不同时期的历史地图,解读城市发展与演进的全过程[15-16]。形态学不仅认为各时期的地图能够反映当时的城市形态,还认为城市因为其延续性而普遍存在过去的痕迹[14],尤其是边缘带(fringe-belt)、街道、街区等往往能够在经历数次“形态时期”或“类型过程”后留存或部分留存至今,因而可以通过这些因素对历史上的城市空间形态进行追溯。近期,也有部分学者开始尝试将城市形态学的理论运用于历史村落或小城镇[17-18]。

由此,笔者不仅可以利用形态学理论的贵州山地民族聚落的空间形态进行分析,同时还可以借助于空间携带的反映历史信息的线索与痕迹,对聚落形态的演变过程进行研究。

2.2.3“文本”与“空间”的结合

人类学研究本来就具有空间传统,经典人类学路径往往以村庄或部落作为“标本”加以解剖,其家屋、村落空间往往是研究的内容之一。如最早期埃文斯·普里查德对努尔人村落的研究[19],福田亚细南对日本村落研究提出“三重同心圆”模型等[20]。但这一类经典的人类学研究中,村落与住屋往往只是作为研究部落社会的背景与容器,并非研究的主题。阿莫斯·拉普波特的《宅型与文化》[21]则是人类学与人文地理学结合的典范,从地理与文化两个方面研究建筑的地域与人文特征。

自上世纪后期开始,人类学涌现出两个思潮:一个是伴随着社会科学的空间转向,人类学也转而对空间本身产生了广泛兴趣,“人类学家的研究不再集中于文化的物质和空间层面, 而是承认空间是社会文化理论的基本要素”[22]。另一个是历史人类学开始勃兴,“没有无历史的文化”,开始将口述史、多点民族志等人类学的经典方法运用于构建特定社会文化的演变历史[23-25]。

出于以上两点考虑,综合人类学与建筑学的方法,结合文本素材与空间信息,对聚落的空间演变历史进行研究就成为水到渠成的一种路径。

图7 “再现”山地民族聚落营建史的路径示意图Fig.7 the ethnological and morphological approach to study the history of settlements

图8 初步选定的研究区域Fig.8 preliminarily chosen research area

2.3文本与空间:一种“再现”山地民族聚落营建史的路径

通过对传统人类学研究领域中的“民族志文本”的搜索,可以发现部分有可能具有重要空间历史意义的文本素材;对现有聚落空间进行形态学与类型学的分析,也有可能挖掘出聚落形成与演变的痕迹。两者相结合,就有可能在一定程度上再现特定聚落空间形成与演变的过程(图7)。具体而言,需要经过如下6个步骤。

2.3.1文本素材库建设与研究区域选定

首先,建立针对少数民族及少数民族地区的文本素材库,主要由3类文本构成:第一,也是最主要的来源,少数民族“古歌”、“史诗”、“传说”、“口述史”等民族志文本,如《民间文学资料》《苗族古歌》《侗族祖先哪里来》等;第二,地方志中涉及少数民族历史、文化、聚居的部分,如《安顺府志》《镇宁州志》《黎平府志》等;第三,明清时期文人游记、笔记小说等相关的零星记载,如《苗疆闻见录》《黔南纪略》等。

在对收集到的民族志文本素材进行初步梳理之后,结合相关地区与聚落的典型情况,挑选出若干区域(图8)。对于贵州地区,布依族、苗族、侗族是几个非常有特色的少数民族,并且经多方搜寻能够搜集到较为充分的民族志文本。同时,布依族聚居的位于贵州中部安顺市白水河谷区域,苗族聚居的位于贵州东南部的雷公山区域,侗族聚居的位于贵州东南部的黎平、从江、榕江“南侗”区域(主要位于都柳江及其支流区域),至今仍保持较多的本民族聚居特色,同时具备整体性。因此,可将这些地区作为研究的典型对象区域。

2.3.2文本梳理提取与多文本比对

针对特定的研究区域,对搜集的多样化文本进行梳理。首先从鲜活的“古歌”、“史诗”以及“口述史”等民族志文本素材中,提炼出其中涉及到聚落迁徙、选址、适应、改造、发展、扩散的记载。如几乎所有的苗族古歌中均提及了苗族先民从东方、北方历经艰辛迁徙并定居于至云贵、武陵大山之中的信息,将其中的地理与空间信息提取出来,可以大致重建出族群的迁徙路线、聚落的选址及最初营建等宝贵信息。

随后,将由民族志文本中提取出的多则有用信息相互比对,同时与汉语经典文献、地方志、以及古人的游历记录等相比对,删除掉互相冲突、错误或附会之处,并且尽量还原民族志文本中常有的传说与神话色彩,形成尽可能真实的、可供下一步分析利用的文本素材。

2.3.3空间信息收集与形态学分析

通过区域与聚落地形图搜集绘制、实地测绘等方式,收集研究区域民族聚落的空间资料,借助形态学的研究方法,通过对聚落分布、聚落边界、要素、核心、单元、组团,以及街道、民居建筑、重点公共建筑的研究,揭示聚落的空间特点。结合聚落实地调研与测绘的过程中的访谈,从中努力发掘聚落历史演变的标志、线索与痕迹。

2.3.4文本与空间比对互证

将文本中蕴藏的历史空间信息,落实于区域与聚落空间之中,并将其与空间本身蕴藏的历史演变信息相比对互证,得出聚落在过去某个历史阶段的空间图景。

2.3.5逻辑验证与情境重构

将上述聚落历史图景置于所处的当地自然环境与当时社会文化环境,思考聚落营建面临的关键问题以及可能的解决方案,通过简明的逻辑思考其空间图景的合理性。逻辑思考的过程就是对影响聚落空间发生变化的因素进行筛选分析、追寻其空间演变动力的过程。在此过程中,尽管很难避免,应力争不犯以“此情度彼景”问题,而是按照以前人的逻辑理解问题。通过此番验证之后,不仅可确立某一历史时段的聚落情境,并且本身就是研究中的重要方面:即聚落空间演变的因素与动力。

2.3.6由系列关键情境再现的聚落营建历程

重视转折点(或是关键点)是历史研究的重要方法。在聚落营建过程中找出若干空间发生较大变化的关键时期,此时期往往与相应的社会、经济状况改变相联系。在如是若干关键时期分别重复以上研究过程,得出一系列的关键情境,由此“再现”出聚落形成与演变的基本历程。通过各关键点的研究,提炼归纳聚落空间演变的规律,以及影响与推动聚落演变的核心因素。

3 问题意识:始终关注历史情境中聚落营建的核心问题

聚落形态的演变必然意味着内外因素的影响以及发展动力的推动,在研究过程中,需要时刻关注在聚落空间形态变化过程中发挥重要作用的社会、经济、文化因素,以及它们之间的交互过程。“知其然,知其所以然”,这对于理解聚落空间形成和演变过程具有重要的意义。

3.1布罗代尔的“长时段史观”的启示

贵州山地民族聚落通常有数百年乃至上千年的演变历史,个中影响因素、事件纷繁芜杂,如何从中找到起到关键作用的因素?这需要对其历史过程进行整体的考量,在这一方面,年鉴学派布罗代尔的史学观可供借鉴。布罗代尔(Fernand Braudel)是法国第二代年鉴学派学者的代表人物,他在历史研究中形成的“长时段史观”(或称为“总体史观”)对后世造成了很大的影响。其主要观点集中体现于《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》[26]和《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》[27]两本著作中。

他将历史事件分为3个层次,第一为短时段历史,第二为中时段历史,第三为长时段的历史(在其著作《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》序言中,他将其称为个体时间、社会时间、地理时间)。在3个时段的历史中分别由不同性质的因素发挥影响,如战争、疾病、灾荒等突发性的事件对历史影响往往是短时段的;而人口的增长、生产力的发展、社会结构的变革等,对历史能够施加较长时间的影响;地理、气候、生态环境等“人和他周围环境的关系”的变革往往是最缓慢,但同时也是最基础的因素,对历史的影响通过“缓慢流逝、缓慢演变”的方式施加影响,是最长时段的[26]。他认为,长时段的历史构成社会的深层结构、是历史发展的基础,而中时段的历史构成社会直接变革的动因[28]。

总体而言,对本研究而言,从各少数民族先祖进入贵州开始营建最初的居所开始,他们即已经进入了由特定的山地地形与自然环境所限定的“长时段历史”之中,这是奠定其基本生产生活模式的基础,也是对聚落空间影响最为长远、最为基础的因素。在此之后,人口增减、因各种原因的小范围迁徙、技术进步等则是在此基础上对聚落空间演变施加了直接的影响,并持续较长时间,即所谓“中时段历史”。因此,在研究中,需要首先分析他们所处的长时段历史形成的基础,继而从纷繁芜杂的事件中,甄别出对聚落空间产生中时段影响的社会经济因素。

3.2生态人类学“环境—生计模式—文化”理论的借鉴

20世纪50年代开始,在经历了单线进化论、特殊论、结构论、功能论等种种思潮之后,一批人类学者在重新对文化现象的系统性规律进行分析的时候,发展出环境(或生态)与文化之间具有强连接的理论,这一思潮也催生了人类学的一个重要分支——生态人类学,其中的典型代表是斯图亚特(Julian Steward)。

Steward认为每个文化均通过各种技术,与其所处的自然环境相互动,“每个文化的基底,都是将人类关联到特定居住地的物质条件的工具、机械、技术与行为等”[29],而这是构成各族群文化的核心部分。他们认为文化的相似性可以以“基于相似的自然环境条件”[30]来解释。尽管这一学说后来被批评为“环境决定论”,但仍然产生了深远的影响。后续的学者将其发展为“社会组织与文化史功能适应的方式,让人们有效利用自然环境,而不是超过其生态资源的承载能力”[29][31]。由此,生态人类学形成了一条由环境出发,产生适应该环境的生计模式,继而文化与环境互动的一条理论路径。

生态人类学对于聚落研究的影响不言而喻,将自然环境、社会文化与技术、制度等连接起来。Willey与Streuver还将其扩展至河谷区域的考察,构建了群体聚落分布与自然环境、社会文化之间的连接,并称之为“聚落—生计”体系[32-33]。

3.3生存压力、生计模式与聚落空间

在整个农业时代,中国农民都面临着生存的压力,“有些农村人口的境况,就像一个人长久地站在齐脖深的河水中,只要涌来一阵细浪,就会陷入灭顶之灾”[34]。吴良镛在滇西北地区规划研究时,曾提出“严峻生境”的论断,认为针对处于生存条件极端恶劣的滇西北地区,所有的研究与实践,都需要以此为前提,“必须与人的生存环境联系起来,与人居环境建设联系起来。”[35]

贵州地处云贵高原东部,山地与丘陵面积占全省国土面积的92.5%,而少数民族聚居地区通常位于更加偏远、地形愈加破碎的地区。由于地形起伏、平地稀少、山川阻隔的原因,居住其中的人们往往面临着巨大的生存压力,面临的生存难度要远远高于平原地区。在这种情况下,针对当地的少数民族民众而言,最大的逻辑就是“生存的逻辑”。需要以此为前提,形成适应当地的生计模式。

作为生计模式的重要组成部分,以及重要的空间保障,聚落营建全过程首要考虑的是生存与繁衍。这包括贯穿始终的对复杂地形与自然条件的适应与适当改造,也包括中时段的应对人口增长、生态承载力下降、灾难战争等带来的聚落生境变迁。这些构成了影响聚落眼睛的核心因素。

由此,对生存问题的关注必须贯穿整个山地民族聚落历史研究的全过程,正如Rapoport所说,“房屋和聚落是特定生存模式在物质上的体现,并藉此获得其象征意义”。因此,在研究中从“生存压力”到“生计模式”,再到“聚落空间”的研究路径,正是在聚落形成与演变全过程中对于关键问题、核心因素以及动力机制考察的合适回应[36]。

4 结 论

本文主要从人居环境科学生成整体论的方法论出发,以贵州为例,阐述在山地民族聚落进行研究中应该注意的问题,并探索一条重建山地民族聚落空间营建史的方法。

首先,针对此前部分研究中对贵州山地聚落研究不注重整体空间的问题,本文首先厘清了聚落空间的“整体”概念,认为其应该是包含山体、河流、树林、田地以及民居在内的村民生产生活空间的全体集合,并且应该注意河谷等区域聚落群分布形态及共同特征,同时,还应采取多学科融贯的方法。

其次,针对贵州山地民族聚落缺乏历史资料的问题,本文认为应采取人类学与类型学相结合的方法,通过民族志文本与空间信息等新类型素材的收集与梳理,挖掘其中蕴藏的历史空间信息,通过“素材库建设—文本梳理提取—空间信息收集与分析—文本与空间对比互证—关键情境重构—聚落演变过程再现”的路径,进行聚落演变与生成过程的研究。

最后,本文还对聚落营建的核心问题进行了分析。认为受山地地形与自然的限制,“生存压力—生计模式—聚落空间”这一核心问题应该贯穿贵州山地民族聚落研究的始终。

注释:

① 为便于分析理解,本文中将对“聚落”与“村庄”(或“村寨”)两词的运用进行严格的区分。村庄(或村寨)主要指以房屋等人工建成空间为主、主要满足村民生活居住的部分,聚落指涵盖了“村庄”以及周边山体、河流、耕地、林地等自然与人工环境,可认为聚落是村民进行生产活动和生活活动、以及与这些活动发生紧密联系的空间的整体。

[1] 赵万民. 论山地城乡规划研究的科学内涵——中国城市规划学会“山地城乡规划学术委员会”启动会学术呈述[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(04): 4-9.

[2] 吴良镛. 广义建筑学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1989.

[3] 张瑞, 欧阳曦. 金吾伦用哲学的眼光看世界[J]. 创新科技, 2009 (03): 37-39.

[4] 苗东升. 有生于微:系统生成论的基本原理[J]. 系统科学学报, 2007(01): 1-6.

[5] 吴良镛. 中国城乡发展模式转型的思考[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.

[6] 中国民研会贵州分会, 贵州民族学院. 民间文学资料(第四十八集·苗族焚巾曲)[M].贵阳: 中国民研会贵州分会, 1982.

[7] 贵州省社会科学院文学研究所, 黔南布依族苗族自治州文艺研究室. 布依族古歌叙事歌选[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1982.

[8] 吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.

[9] 周政旭, 封基铖. 生存压力下的贵州少数民族山地聚落营建:以扁担山区为例[J].城市规划, 2015(09): 74-81.

[10] 余英. 东南传统聚落研究——人类聚落学的架构[J]. 华中建筑, 1996(04): 42-47.

[11] 罗琳. 西方乡土建筑研究的方法论[J]. 建筑学报, 1998(11): 57-59.

[12] 常青. 建筑的人类学视野[J]. 建筑师, 2008(12): 95-101.

[13] 王明珂. 羌在汉藏之间:川西羌族的历史人类学研究[M]. 北京: 中华书局, 2008.

[14] 段进, 邱国潮. 国外城市形态学研究的兴起与发展[J]. 城市规划学刊, 2008(05):34-42.

[15] MURATORI S. Studi per una operante storia urbana di Venezia[M]. Rome:Instituto poligrafico dello Stato, 1959.

[16] CONZEN M R G. Alnwick, Northumberland:a study in town-plan analysis[J]. Transactions and Papers (Institute of British Geographers), 1960: iii-122.

[17] 陶伟, 蒋伟. 平遥古城形态研究:西方视野中的探索、分析与发现[J]. 城市规划学刊, 2012(02): 112-119.

[18] 王晓薇, 周俭. 传统村落形态演变浅析——以山西梁村为例[J]. 现代城市研究, 2011(04): 30-36.

[19] 埃文思·普理查德. 努尔人——对尼罗河畔一个人群的生活方式和政治制度的描述[M]. 褚建芳, 阎书昌, 赵旭东, 译. 北京: 华夏出版社, 2002.

[20] 福田亚细男. 村落领域论[J]. 周星, 译. 民间文化论坛, 2005(01): 78-89.

[21] A·拉普卜特. 宅型与文化[M]. 常青, 徐菁,李颖春, 等, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.

[22] 尤小菊. 略论人类学研究的空间转向[J].西南民族大学学报(人文社会科学版), 2010 (08): 67-71.

[23] 周泓. 历史人类学:从历史文本到意义主体[J]. 广西民族研究, 2005(03): 34-39.

[24] 王铭铭. 我所了解的历史人类学[J]. 西北民族研究, 2007(02): 78-95.

[25] 王明珂. 在文本与情境之间:历史人类学的研究方法反思[J]. 青海民族大学学报, 2015(02): 1-5.

[26] BRAUDEL F. The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II[M]. Berkeley: University of California Press, 1995.

[27] BRAUDEL F. Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The wheels ofcommerce[M]. Berkeley: University of California Press, 1982.

[28] 杨庭硕. 从文化人类学到历史人类学[J].原生态民族文化学刊, 2009(04): 13-17.

[29] APPLEBAUM H. 文化人类学经典选读[M]. 徐雨村, 译. 台北: 国立编译馆与桂冠图书公司, 2007.

[30] ORLOVE B S. Ecological anthropology[J]. Annual review of anthropology, 1980:235-273.

[31] HARDESTY D L. Ecological Anthropology[M]. New York: John Wiley & Sons Ltd, 1977: 8-17.

[32] WILLEY G R. Prehistoric settlement patterns in the Viru Valley, Peru[J]. Bureau of american ethonology bulletin, 1953,155-160.

[33] STREUVER S. Woodland subsistencesettlement systems in the lower Illinois valley[C]// SR and LR Binford. New Perspectives in Archaeology. Chicago:Aldine, 1968: 285-312.

[34] TAWNEY R H. Land and Labour in China[M]. London: George Allen & Unwin, Ltd, 1932.

[35] 吴良镛. 严峻生境条件下可持续发展的研究方法论思考——以滇西北人居环境规划研究为例[J]. 城市发展研究, 2001(05): 13-14.

[36] RAPOPORT A. House form and culture[M]. New Jersey: Prentice Hall, 1969.

[37] A·拉普卜特. 建成环境的意义——非言语表达方法[M]. 黄兰谷, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992.

[38] TIAN Y S, GU K, TAO W. Urban morphology, Architecture typology and Cities in Transition[M]. Beijing: Science Press, 2014.

[39] 陈飞, 谷凯. 西方建筑类型学和城市形态学:整合与应用[J]. 建筑师, 2009(04):53-58.

[40] 周政旭. 贵州少数民族聚落及建筑研究综述[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2012, 34 (04): 74-79.

图片来源:

图1:作者根据相关材料改绘

图2:引自吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.

图3:引自周政旭, 封基铖. 生存压力下的贵州少数民族山地聚落营建:以扁担山区为例[J].城市规划, 2015(09): 74-81.

图4-8:作者绘制

(编辑:苏小亨)

An Approach to Explore the Formation and Evolution of Mountainous Minority Settlements—A Case of Guizhou Province

ZHOU Zhengxu

For the reasons of rare material, limited perspective and other aspects, there were few articles focusing on the “holistic space” and the evolution history of minority settlements in Guizhou province. Based on the sciences of human settlements, especially the method of“growing whole” (generative holism), this article tries to explore an approach to study the formation and evolution processes of mountainous minority settlements in Guizhou province. This paper firstly defines the “mountain, river, woods, paddy field and residences” as the holistic space of a settlement, and then looks into the valley region for further study. Then it searches new materials both from ethnology and spatial morphology. Finally, it always pays attention to the linkage between “survival pressure”, “livelihood” and “settlement space”.

Minority Settlements; Mountainous Area; Human Settlements; Generative Holism; Morphology; Anthropology; Guizhou Province

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160302

周政旭. 山地民族聚落人居环境历史研究的方法论探讨——以贵州为例[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(03): 8-16.

TU984.11+5

A

2095-6304(2016)03-0008-09

2016-05-13