明清至民国时期文山地区学校教育发展的线性考察

田景春,印义炯

(1.文山学院 人文学院,云南 文山 663099;2.云南民族大学 民族干部学院,云南 昆明 650200)

明清至民国时期文山地区学校教育发展的线性考察

田景春1,印义炯2

(1.文山学院 人文学院,云南 文山 663099;2.云南民族大学 民族干部学院,云南 昆明 650200)

由于地处偏远,历史上开发较晚,文山地区至明代始有传统学校教育的萌芽,至清代进入传统学校教育全面发展的时期。官学(府学、县学)、书院、义学等学校机构,至清代已经全部具备,和云南省靠内地区的教育发展实现了趋同,进一步说,至少在教育形态、教育管理、教学内容等方面,清代的文山已经和中原内地差距缩小,完成了教育内地化过程,实现了教育一体化。民国时期,文山紧跟内地发展步伐,完成了传统教育的转型,为新中国学校教育的发展准备了条件。

文山地区;明清至民国时期;学校教育;边疆教育内地化

云南地处中国西南边疆,距离中原内地文化教育中心区域遥远。不过,云南地区有办学记载的时间并不晚。东汉元和年间(公元84-87年),蜀郡王阜为益州太守,政化尤异,兴起学校,渐迁其俗。[1]但是,在魏晋至唐宋时期,由于中原王朝在云南的政治控制力衰微,地方民族势力强大,儒学教育进程中断。元朝在云南建立行省,着意经营云南边疆地区,云南重新回到大一统政治体系之内;明清因之,对云南边疆民族地区的经营力度进一步加大。教育作为治理边疆民族地区的重要举措,受到了明清统治集团的高度重视,云南边疆民族地区的教育因而得到了很大发展,今文山地区也不例外。不过,由于地理条件、人文社会等方面的原因,明清至民国时期文山学校教育的发展具有自身的一些特点。一些学者进行了研究,如杨永福《清代文山地区儒学教育发展述要》[2];杨宗亮《儒学教育对壮族村落文化的影响——以云南省马关县马洒村为例》[3]。本文试对此问题做一些梳理,请识者指教。

一、明代:文山地区传统教育的萌芽

明代是云南学校教育发展的重要时期。明太祖朱元璋平定云南后,即下令陆续恢复并新建一批学校。其后,云南地方官府的办学活动一直没有停止。据天启《滇志》卷九《学校志》[4]统计,天启时云南全省共有儒学63所,包括府学16所,州学23所,县学22所,卫学2所。至崇祯末年,全省儒学增加到73所。同时,明代云南的书院、社学也有很大的发展。至明末,全省共有书院65所、社学168所。但是,明代云南的各类学校主要分布在经济社会较为发达的腹里靠内地区,很多边远地区的学校教育仍是一片空白。

明代的文山地区就属于全省学校教育的盲区。在行政管理体制上,虽然设立有广南府,但外地流官极少到实地履任,故儒学教育的推行缺乏保证。“广南在元明虽入版图,未设学校,犹结绳刻木之陋也。”[5]59据天启《滇志》卷九《学校志》记载,广南府有“社学,在治东”。但具体情况已不可考。而“开化旧为三长官司地,旧未设学”。当时的教化、王弄、安南三个长官司,属于土司,隶属于临安府管辖,当然也就没有儒学教育的开办。“万历间,土司龙上登始立先师庙,率部目夷众行朔望叩拜礼,仪制多未备。”[6]126阿雅土司龙上登进京朝觐,深受内地文化气息的影响,因此返回后,在治所(今马关八寨)设立学校。由于各种条件的限制,能够就学的只能是土司亲族子弟。

今丘北县,明代为维摩州,隶属于广西府。清雍正八年(1730年)后隶于师宗州。道光二十年(1840年),设邱北县,设训导一员,也才独立设置有县学。

因此,可以认为,文山地区在明代云南传统教育分布格局中处于末梢,但已经有了一点星火,是文山地区传统教育的萌芽时期。

二、清代:文山地区传统教育的全面发展

清初先后平定了南明政权以及吴三桂为首的三藩叛乱,云南社会形势逐渐稳定下来,进入到和平发展的时期。随着清廷对云南边疆治理思想和经营举措的逐步实施,像文山这样的边远地区得到了较快开发,传统教育进入了全面发展的时期。

(一)开化府

康熙六年(1667年),借助于改土归流,设立开化府,结束了今文山大部分地区长时间隶属于临安府管辖的历史。随着行政管理体制与内地一体,教育等措施也就有了政治体制方面的保障,于是文山地区的传统教育进入了全面发展的时期。

首先是官学的兴办。“清康熙六年(1667年),设开化府学,置教授一员。先是,顺治四年(1647年),直隶各省分大、中、小学,大学取生员四十名,中学三十名,小学十二名。十五年,定童生额数:取进大府二十名,大州、县十五名,小县四五名。开化初设学,照小府例,督学道寿以仁岁兼科考取进十三名。至二十一年(1682年),增至二十名,后遂以为例。”[6]126

随后,雍正八年(1730年),设文山县,附开化府。但一直未设立县学。即文山旧无学额,光绪三年(1877年)始由府拨县八名,即由府学训导改县学训导,文山县学正式创办。

和其他地区相似,在官学之外,开化府同样开设了书院,以作为府学、县学的补充。

“开阳书院:在城西门外新街。……康熙三十三年(1694年)知府李锡捐设;……雍正十二年(1734年)知府宫尔劝添建;……乾隆十一年(1746年)知县朱兴燕建,二十年(1755年)知府汪筠重修。”[6]153“文山书院:在西门内,……雍正八年(1730年),知县徐本仙捐设”,“江那书院:在江那街,嘉庆十年(1805年),江那里士庶公建,并置馆金、膏火、田产。”[6]154另据(民国)《续修文山县志》记载,萃文书院在江那镇,“地方父老不囿一隅僻处,就江那街古刹遗址建立书院,以课生徒。始于嘉庆十九年(1814年)乙亥秋,落成于二十年(1815年)丙子春,至咸丰丙辰,回夷叛乱,院付丙丁。迨光绪十二年间(1886年),渐就安宁,地方人士马启修、杨桂荣等始行募捐重建,以资士子藏修”[7]。

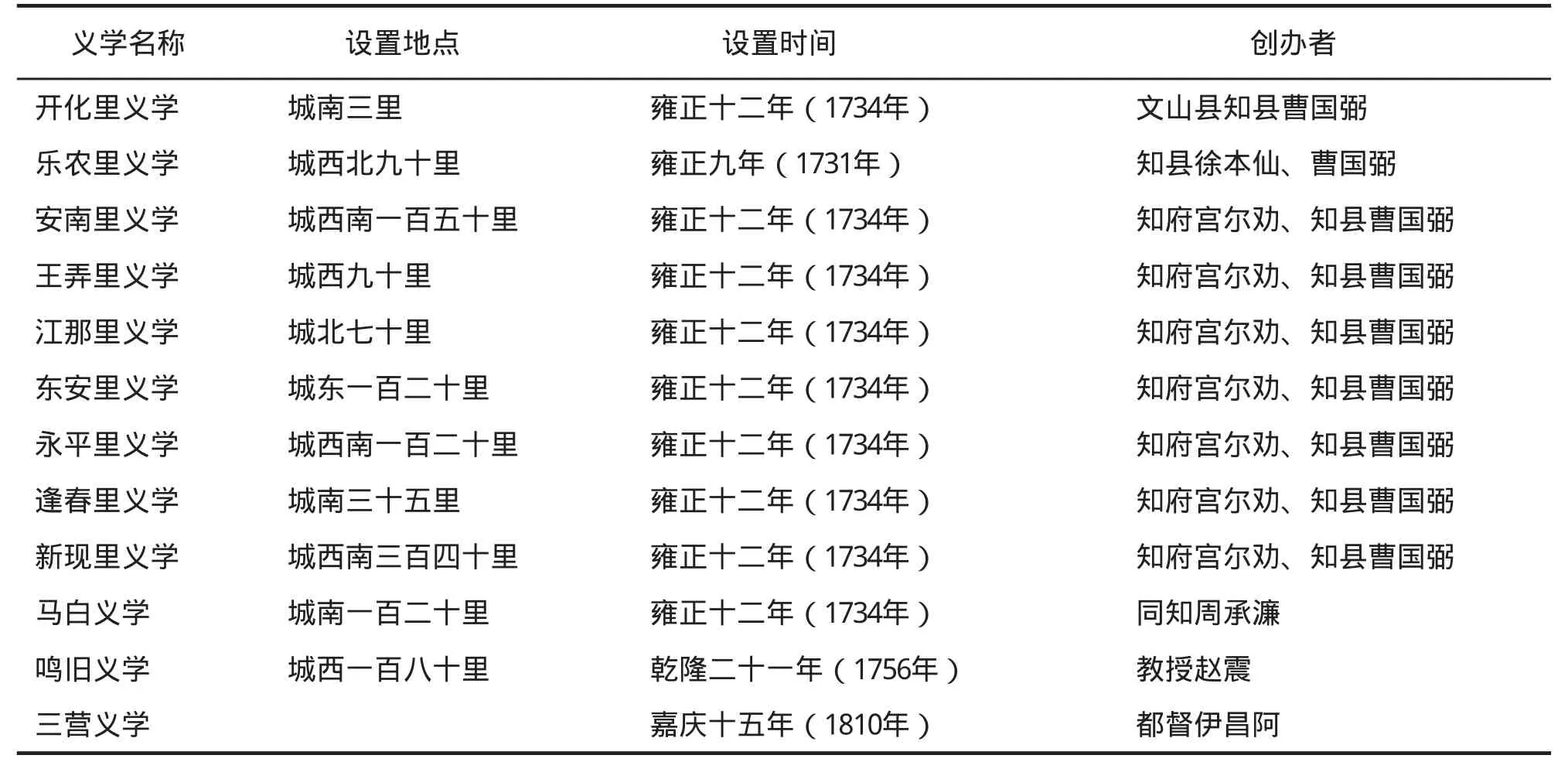

义学的蓬勃兴起是清中期云南边疆民族地区学校教育的一大特征。在地方官府的推动下,当时的开化府先后创办12所义学,以教授少数民族子弟。其义学设置情形见表1:

表1 清代开化府义学情况统计表

由表1可知,开化府义学的开办时间十分集中,12所义学中,10所创设于雍正九年至雍正十二年间,其中9所是在雍正十二年创办的;义学的创办者均为地方官员;在空间分布上,义学都分布在府治以外的民族地区(开化里义学在城南三里)。这些特点,与全省其他地区义学发展的情形具有很大的相似性。

(二)广南府

广南府虽在明代即已设置,但正如前面所说,由于朝廷控制力较弱、流官极少能实地履任,因此那时的广南府是没有官学的。这种情况到清康熙年间才得以改变。“康熙四十六年,知府茹仪凤详请开学,设教授一员,复设训导一员。康熙四十七年,督学院魏岁试,照中学例取进文童十五名,武童十五名。”[5]59一直到清末,广南府学都正常运行,并培养出一批地方知识分子和士绅群体。

广南府先后建立起来的书院,均位于府城。“青莲书院:乾隆二十九年,知府王显绪建,在城北”,“莲峰书院:乾隆五十九年,知府傅应奎建,在明伦堂后”,“培风书院:道光元年,知府何愚建,在文昌宫左”。[5]60

和开化府的书院相同,这些书院在经费方面接受官员的捐助并由官府经理,教学内容与府学相差无几,书院山长的选聘均由官府左右[8],因此可以说即使在偏远的边疆民族地区,清代的书院也已经失去了独立的学术思想风格。

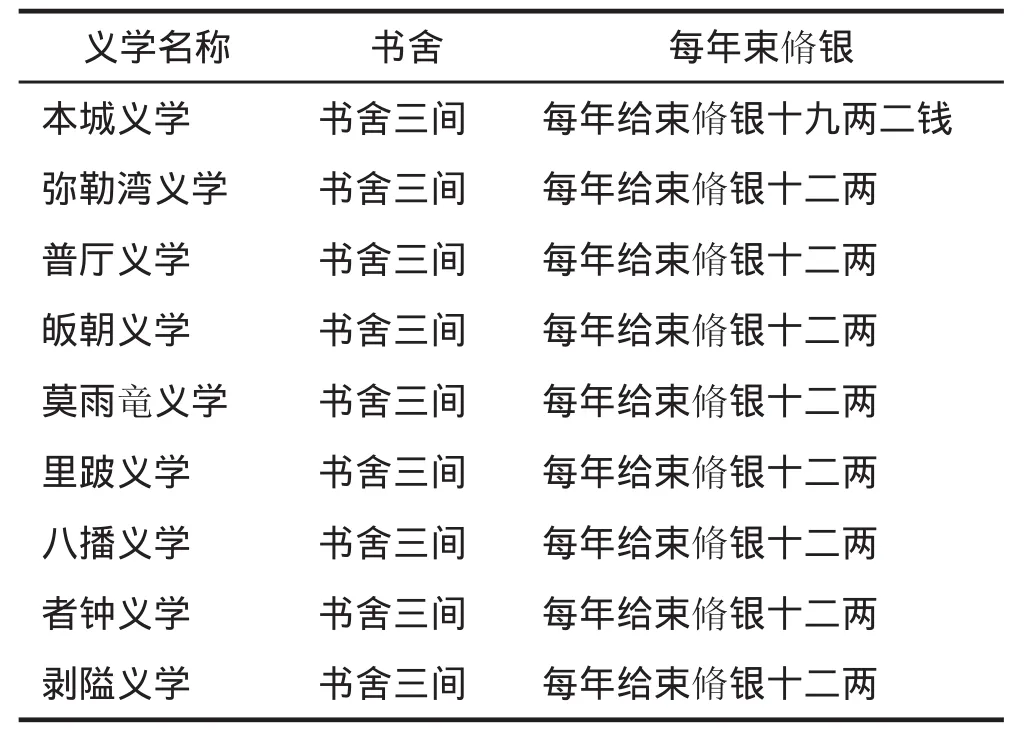

清代的广南府共设有9所义学,具体设置时间在《广南府志》中没有明确记载。从空间分布看,除本城义学外,其他8所均分布于四周乡村,其中剥隘义学距府治最远。具体设置见表2:

表2 广南府义学情况统计表

(三)丘北地区

今丘北县,明代为维摩州,隶属于广西府。清雍正八年(1730年)后隶于师宗州。道光二十年(1840年),设邱北县,设训导一员,正式开办了县学。乾隆二年(1737年)和咸丰二年(1852年),先后建有清江书院(后改明新书院)[9]101、云龙书院、碧梧书院。另外,雍正九年至十一年间(1731-1733年),在地方官员和士绅的支持下,创办有以下义学:一在城西门内文昌宫,一在旧城盘龙寺,一在路堵关圣宫,一在马者龙,一在曰者关圣庙,一在八道哨玄天阁。[9]106而根据《文山壮族苗族自治州志》,这一时期还办有5所义学,即弥勒湾义学、官寨义学、革勒义学、白马义学、树皮义学。[10]4

由前述可知,文山地区在清代,官学(府学、县学)、书院、义学等学校机构,已经全部具备,和云南省腹里靠内地区的教育发展实现了趋同,进一步说,至少在教育形态、教育管理、教学内容等方面,清代的文山已经和中原内地相差无几,完成了教育内地化过程,实现了教育一体化。

三、民国时期:文山地区传统教育的转型

随着时代的发展对人才内涵、知识结构的要求,传统科举制度牵引下的学校教育已经无法适应时代的需要,其暴露的弊端日益明显。1905年,在清末新政、时代转换的大潮中,科举制度走到了尽头。在此背景下,文山地区开始出现新式小学堂。1906年,邱北明新书院改为明新小学堂。1907年,文山县始办高等小学堂。

清朝覆灭、民国建立,新式学堂在全省范围内更加勃兴。偏远的文山也紧跟时代的步伐。民国建立伊始,文山地区便有了新式中小学校的设立。兹以今文山市在当时的表现为例。

民国初年,在经费十分紧张的情况下,在当时的县城区先后创办2所中学、3所小学[7],即文山等四县联合中学校、省立开化中学校、县立兴华小学校、县立启秀小学校、县立毓材小学校。

更值得注意的是,县城之外的乡村办学热情更为高涨。从民国初年到民国二十年(1931年),当时的文山县四乡举办小学的数量颇多,具体见表3。

仔细分析表3,似可以得出一些认识。第一,当时的地方政府和乡绅办学热情颇为高涨。当时的文山县,县城以外的乡村设置小学达到了161所,加上县城先后设置的中学、小学,全县设立的新式学校达到了166所。重要或稍大一些的村寨几乎都创办了小学。这是前所未有的现象。第二,学校在四乡的分布不平衡。从表中可以看出,第二学区、第三学区即原来的江那里(今砚山县)设立的小学最多,达54所;第五学区、第七学区分别有40所和39所,第六学区所设小学最少,仅有6所。第三,当时主要在中心城市较多的女子学校,竟然在文山县乡村也出现了,即第二学区的江那女子小学和阿基女子小学。这应该体现了文明进步或说女权主义思想在云南边疆民族地区的传播,是值得肯定的。

表3 民国时期文山县四乡小学统计表(截止民国二十年)

南京国民政府曾一度在云南边疆地区推行义务教育,文山地区的小学数量有了较快增长。据不完全统计,到1949年新中国成立前,今文山地区共设置有600余所小学[10]9-10。

民国时期,文山地区还开办有中学。如前面提到的文山等四县联合中学、省立开化中学。1939年,成立省立开广中学,设有师范部、初中部、高中部,成为文山地区第一所完全中学。其他县也有中学陆续兴办,1932年,广南县设立初级中学,1935年,西畴开办畴阳初级中学。1943年,文山、马关开办初级中学。1945年,麻栗坡、砚山、丘北设立初级中学。此外,在古木、八寨也设有初级中学。[10]23

四、结语

综合来看,明清到民国时期文山地区的学校教育经历了一个向上的发展轨迹。稍加分析的话,可以有以下几点认识:

第一,无须与内地相比,就是相对于云南腹里发达地区,文山地区的学校教育发展也是比较晚的。究其根源,首先是政治上的原因。文山地处云南边境、中原王朝大一统政治体系的末梢,开发很晚。元代设立云南行省,而文山地区未有经制州县的设置;明朝洪武十四年(1381年),广南府虽即设立,但土司势力强大、又是蛮烟瘴雨之地,流官极少实地履任,整个文山地区开发程度很低;到了清代,随着改土归流的实现,国家政治权力的强烈植入,内地汉族移民的大规模进入,文山地区才得到了较快的开发,教育随之迅速发展起来。从这一点而言,学校教育的发展离不开整个经济社会环境的土壤,特别是政府行为的支持。

第二,文山地区学校教育起步较晚,可以说到明代始有一点萌芽,然进入清代后,即得到快速发展,并在教育思想、教育形态、教育管理、教学内容等方面,与中原内地缩小了差距,完成了教育内地化过程,实现了教育一体化。这是与清代统治者的治理边疆思想和积极的治理举措密切不可分的,也与清代中期以后内地汉族移民较多地进入文山地区所带来的影响有着重要的关联。

第三,民国时期文山地区学校教育的发展,尤其是小学的规模与分布,同时还仿照内地,设置有女子小学校,让人印象深刻。一方面,表明偏远的文山地区也已经紧跟时代步伐,教育的风气渐渐浓厚,教育的观念得到各族群众的认同;另一方面,也表明民国时期国家政治权力在边疆民族地区的推进、国家认同观念愈加增强起来。

总之,清代到民国文山地区学校教育的发展,推进了边疆民族社会与内地的趋同,也为下一阶段即新中国成立后文山学校教育准备了必要的条件。

[1] (宋)范晔.撰.后汉书·卷八六·南蛮西南夷列传[M].北京:中华书局,1965:2847.

[2] 杨永福.文山地区清代儒学教育发展述要[J].红河学院学报,2007(4):35-38.

[3] 杨宗亮.儒学教育对壮族村落文化的影响——以云南省马关县马洒村为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2007(2):51-54.

[4] (明)刘文征.撰.古永继.点校.(天启)滇志·卷九·学校志[M].昆明:云南教育出版社,1991:285-330.

[5] (清)李熙龄.著.杨磊,等.点校.广南府志点校[M].兰州:兰州大学出版社,2004.

[6] (清)汤大宾,周炳.纂.娄自昌,李君明.点注.开化府志点注[M ].兰州:兰州大学出版社,2004.

[7](民国)续修文山县志·卷四[M].文山州图书馆藏.

[8] 田景春.试论明清时期云南的书院教育[J].昆明学院学报,2015(5):109-116.

[9] 徐旭平,等.点注.(民国)《邱北县志》点注[M].天津:天津古籍出版社,2015.

[10]文山壮族苗族自治州地方志编纂委员会.文山壮族苗族自治州志:第五卷[M].昆明:云南人民出版社,2001.

(责任编辑 杨永福)

A Linear Survey of Wenshan’s School Education Development from Late Qing Dynasty to the Republic of China

TIAN Jingchun1, YIN Yijiong2

(1.School of Humanities, Wenshan University, Wenshan Yunnan 663099, China; 2.Institute of Ethnic Administrators,Yunnan Minzu University, Kunming 650200, China)

Tradition school education in Wenshan starts at the Ming Dynasty and fully develops in the Qing Dynasty because Wenshan is far from inland and develops late historically. Schools run by government such as province schools and county schools, academies and non-government schools fully develop and school education in the regions near inland keeps up with the inland education development. Furtherly speaking, Wenshan’s education finishes inland changing process and reaches education integration with the gap between Wenshan in the Qing Dynasty and inland in education pattern, management and contents becoming narrow. Wenshan keeps up with inland education development and completes education transformation in the Republic of China, which make it ready to develop education in new China.

Wenshan; from late Qing Dynasty to the Republic of China; school education; frontier education inland-changing

G527.742

A

1674-9200(2016)04-0022-05

2016-04-06

田景春,女,壮族,云南麻栗坡人,文山学院人文学院副教授,主要从事高等教育及古代文学研究;印义炯,女,云南文山人,云南民族大学民族干部学院副教授,主要从事学前教育学、教育学、心理学研究。