民族文化根性的剥离及本真追溯

阿探,原名徐宝宁,青年评论家,陕西文学研究所研究员,专注于研究陕西中青年作家多年,发表有评论、论文多种,现任职西安某高校。作品见于《文艺报》《文学报》《文学自由谈》《名作欣赏》《橄榄绿》《延河》等报刊。

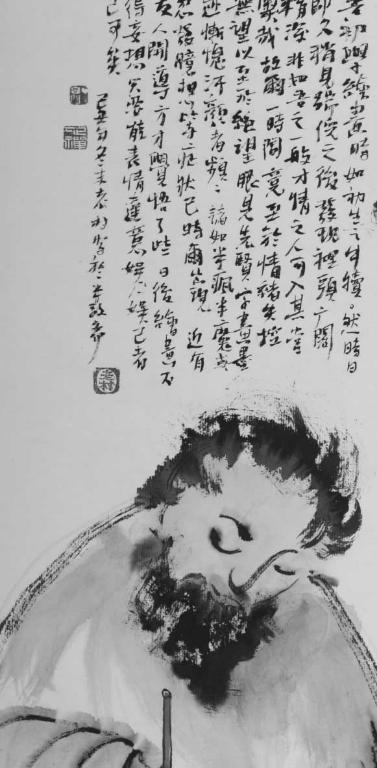

《白鹿原》是承载着民族民生、文化、政治、历史生态的一道原,这道原凝固着五千年农耕文明华夏社会政治内在动力系统——文化内质结构最后的挽歌式映照,是民族文化在社会激荡演进中的动影,更是华夏民族深沉的人文伤逝。历史洪流对传统文化伤根性的破坏,在陈忠实的笔下被具象化为:一道原上,乡贤白嘉轩一个人的精神剥离,文化精魂式的人间圣人朱先生不为人知的一个人的黯然伤魂。

《白鹿原》的最高艺术成就在于文本的隐藏性。民族文化是深隐在白鹿原民生生态之中的,是深隐在苍生生活背后的,亦是以民生作为标尺——白嘉轩人世理想的最终崩溃来考量新旧文化交锋的。民生既是社会政治文明的根本标尺,同时也是文化和谐性的考量标尺。

难能可贵的是,陈忠实在对这道原历史文化的追溯中,同时构建了对传统文化发展流变及新文化偏颇性的隐性烈度批判和根性坚守。而这种批判借着整体倒叙中的倒插叙事指向了文本历史的延伸,可谓涵盖了民族文化的前世今生,因此白嘉轩这种“背逆”历史大潮的坚守便有了穿透历史的意义。陈忠实的这次追溯,追回了民族文化本真品性,在这道原上隐匿了中国进入现代社会后深深的文化忧虑,最终完成了对百年中国社会的整体性反思。

这种文化整体性反思,或许在二十多年前人们还不能深察其中的史鉴性价值。二十多年后的今天,这部大书对中国社会政治进路的探索意义似乎能被察觉了。

对于华夏民族文化的历史、现实、未来,在二十多年前陈忠实就无须再说什么,因为要说的、该说的,甚至对于文学认知,都付诸这部厚厚的大书《白鹿原》之中了。

一、乡土社会道统治统相映的最后影子

陈忠实所追溯、复原的这段历史,是古代、近代与现代的交接点,尤以民国这段历史最为凸显接续关系。这段历史既有着自先周周公至大清末代贯穿数千年而遗留的斑驳不变的影子,又有改朝换代的狂飙突进的爆裂性,是宁静之中的破局,是破坏之中的重建。

文化是社会政治的动力源泉。中国传统政治之特性是“道义的,非权力的”,“亦可谓:是文德的,非武功的”[钱穆:《中国学术史精神论丛》(九)之《道统与治统》,九州出版社2012年版,第51页]。纵观中国历史,富于人文气质的王朝总是绵延长久,而以武功治世的王朝总是历史之一瞬。自周公以来的中国历史之治统,其实就是道统的传承,钱穆先生早有定论。中国传统的社会政治始终是道统之尊与治统的合一。在文化层面上,则体现为“知”与“行”的统领与互动。这种政治、文化特性映照在乡土社会,则是以大隐民间的高德厚望之人与乡贤为人文精神核心的乡土自治。在历史交接点上的白鹿原乡土社会,则是人间圣人朱先生与乡贤白嘉轩(族长)的相互映照统驭下的乡土自治。朱先生以民族文化集大成者的身份凝练了“知”的层面,白嘉轩以乡贤对白鹿原的精神性匡正、引领凝练了“行”的层面。而白嘉轩又时时处处以圣人朱先生为“精神思想领袖”,实际上引领、匡正白鹿原的是朱先生,亦即道统引领治统。乡贤白嘉轩与圣人朱先生的精神性互为依存的关系,构成了中国社会政治内在文化结构最后的影子。而朱先生的仙逝,一道原终归化作白嘉轩一个人“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的历史背影,既是小说的完结,更是道统与治统绝缘的隐喻。

白嘉轩作为传统(旧)文化的乡土践行者是确定无疑的,在他生命的关键时刻,文本中总是伴随着对白鹿村宗族、人文历史的追溯,他坚定不移地传承着祖先的人文精神。朱先生民族文化精魂的实质性身份如何确定呢?文本第十二章朱先生说自己是陶钵,只能鉴古,于当世毫无用处,在彭县长听来似乎只是朱先生的自谦。文面上确实是朱先生的自谦,然而这绝不仅仅是自谦,自谦只是民族文化借以隐藏的外壳。陶钵是什么?是民族文化、文明的载体,凝结着数千年的文化历史,由此可确定朱先生乃民族文化精魂,这是从实境层面的确定。而作为民族文化品性意象的白鹿与朱先生魂灵合体消失在白鹿原上,则是从虚境层面印证了朱先生民族文化精魂式的本质承载。作为白鹿原上的传统文化知行层面的承载者,朱先生与白嘉轩在精神互动中映照了道统治统相合为的末世乡土相对宁静和谐的历史影像。

白嘉轩作为族长“法定”(宗族之法)继承人,婚姻的多次波折、变故,其父暴亡,直至意外发现“灵草”,经圣人朱先生点拨认定天赋使命,以不为人知的“换地”(如同周文王被囚羑里演周易扭转乾坤)而一改生命颓势,进而人畜两旺。白鹿原因逐利,大烟种植面积激增,朱先生不顾斯文,亲自掌犁毁掉了妻弟白嘉轩的“摇钱树”。圣人示范,白嘉轩积极响应,白鹿原一时大烟绝迹。白嘉轩因买地与鹿子霖撕破脸皮,冷先生处理了他们的外伤,朱先生则以两封同样的诗文短信“依势恃强压对方,打斗诉讼两败伤;为富思仁兼重义,谦让一步宽十丈”(化用六尺“仁义巷”之“千里捎书为一墙,让他三尺有何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇”)升华他们的心灵之私为仁义白鹿村的广扬。达则兼济天下,白嘉轩发起并与鹿子霖主持重修祖祠,兴办学堂,深得民意及朱先生盛赞。这一桩桩,始终是道统对治统的影响和导引,是道统统驭治统、净化人之私心为人文的伟力,是谓道统与治统的貌神相合。

城里反了正(辛亥革命),引得白鹿原人心惶惶,连同族长白嘉轩都不知道没有皇帝的日子如何过。他去请教朱先生,朱先生给予他过日子的章法,治本之道之《乡约》(宋儒关学之乡土版本)。白嘉轩严执《乡约》,引导白鹿原风气归于正道,渐建乱世之一时一方安宁良序。此为道统对乡土治统的正面导引。

新朝(民国)并未改善苍生生活,重负更甚。族长白嘉轩为民立命,决意牵头起事“交农”。起事前询问学堂徐先生这样是否是犯上作乱、不忠不孝,徐先生说昏君要反是大忠。随之策动了声势浩大的“交农事件”,最终取得完胜。虽然此次重大事件圣人朱先生并未直接参与,但徐先生乃是朱先生推荐到白鹿村的,因此“交农事件”仍可视为道统对治统之间接引导与推动。白嘉轩虽未抛头露面的“交农事件”,亦传承着关学始祖大儒张载之“为生民立命”的人文承担。

不仅如此,朱先生还曾以儒家积极入世的精神、道家之世外高人的人文承担,化解了前清二十万遗余势力反扑之危局,避免了生灵涂炭;反动军阀祸害白鹿原,朱先生当面戏言镇嵩军刘军长无法破城,以豆腐熬肉寓意其必败之溃局。即便是国共两党之破裂往来争斗二十余年,在白鹿原上只不过是朱先生之弟子白孝文与鹿兆鹏两人为代表的争斗、合作(无异于鬼谷子之学生苏秦、张仪二人二十余年掌中之天下),分分合合,而最终是二人的合作取得白鹿原(滋水县)革命的最后胜利。

朱先生在革命最终胜利前离世,与白鹿精灵合体消失在原上,白嘉轩失去精神思想领袖,意味着道统统领治统时代的彻底终结。白嘉轩一世的入世理想终究崩溃,一个人孤零零地面对失去文化精魂如同废墟的白鹿原。在白鹿原上,道统不仅引领着治统,亦涵盖了乡土社会的政治、民生及文化依存。

无论族长白嘉轩还是圣人朱先生,都是从前清进入民国的有着文化代表意义的人物,值此乱世之际,仍以贯穿数千年之人文承担:朱先生从民族文化“知”的层面为白鹿原(神州天地)立心,为往圣继绝学;白嘉轩从“行”的层面为白鹿原立序树范。在历史的交接点上,两人从不同层面上构筑了乡土社会政治的内质文化结构——道统治统合一的最后的挽歌式的影子。这种内质性文化结构,是乱世一方一时安宁有序的坚实基础。

二、偏颇性批判归结民族文化根性剥离

《白鹿原》以阴阳对应,朱先生不为人知的黯然伤魂,以及白嘉轩更多的外在精神剥离,隐去了文化流变偏颇性对世道冲击的烈度。华夏民族自五千多年前人文始祖伏羲开创对天地万物规律演示的先天八卦,后经周文王依据华夏地缘特质做以调整使之服务人类更好生存的周易,周公作为早期集大成者进一步发展使之进入社会政治实践层面,春秋战国同源之下分化为儒、道、法、墨等诸子百家。儒家走向人道的人文应用,道家保留了对天道自然的探索追寻。自汉始至清末,道家、儒家分别在乱世、治世中发挥着各自的影响,其间又完成了对外来佛家有机成分的汲取而不断丰富、发展着自身,最终成为中国文化内方外圆、接通天人关系,推动社会前进的核心动力。

在这一发展流变中,其中有两个互为因果的偏颇性拐点:一是朱熹吸纳佛家思想对儒家学说的断然理性阐述,使之成为偏离人道(人文)、禁锢人性的理学,并被后世当政者接受成为政治之正统,实质性地背离了儒家本源精神,对乡土社会深度影响至民国初期,最终成为乡土礼教式囚禁人性的枷锁;二是五四新文化(以外来文化注入为主)运动对以儒家为核心的传统文化的掘根性冲击,使民族文化从社会政治中生生剥离。两者互为因果,即五四新文化运动之掘根性,在于千年前朱熹埋下的种因之累积爆发。白嘉轩、朱先生的人生,正处在中国社会近百年的历史交接点上。

白嘉轩所持守的伦理体系(《乡约》之原典),源自儒学支脉关学乡土化及朱熹之宋儒理学之精神影响,对一道原人之为人本分及乡土良序的维系有其进步意义。但此时的中国社会结构已经发生根本性的变化,孙中山领导的辛亥革命,虽有民族文化内蕴,但以知识分子人文性的柔弱未能完成与西方政体的融合,未能扭转历史惯性的强势反复,最终未能完成社会政治的民族文化内质性结构之构建。而以西方“先进”文明成果装备起来的留洋派知识精英出于救亡图存的急切激烈,从社会政治领域坚决地驱逐了民族根性文化。这一根本性的变迁期初发端于大城市,还未波及乡土社会,因此以朱先生、白嘉轩在此乱世之际构建的一原乡土人文自治良序还能够维系一时。当新的文化(舶来的西方人文意识)之强势生命力及革命洪流暴烈携裹着天灾人祸降临到白鹿原上时,当年轻一代开始萌生个人意识并开始寻求自己的活法时,传承数千年的人文精神开始难以一统离散的人心。圣人朱先生亦无功无补于当世,只好退居白鹿书院修缮县志,而白鹿原的治理者白嘉轩则深深陷入诸多的背叛者的强度刺激及无形无情的打击攻击中。

陈忠实在这段历史裂变中既构建了对维系乡土伦理良序的传统文化观念(民族文化流变之偏颇性)的隐性深度批判,亦构建了冲击白鹿原良序,对民族文化产生掘根性毁坏的新文化及革命性盲动(激荡中的新文化偏颇性强势,无视传统)的隐性强烈批判,在二者张力对决中构建了民族根性的艰难坚守。

前一种批判属于感性的人本主义批判,是以白鹿原群像生命酷烈感承担的。有正面背叛者如黑娃、田小娥维系生存的无奈,最初生活理想的一再颠覆渐行渐远与卑微被动,以及他们最终惨烈的人生终局;有家庭内部背叛者,如被白嘉轩视为族长继承人培养的白孝文,彻底颠覆了他所持守的道德人伦体系,体现个体性张力的活法,最终成为一个背离人性的极度冷酷的自私者;如白嘉轩从小宠惯而极具叛逆性的新女性白灵对他意识中理想家庭的决裂,尽显生命张力的她躲过了敌人的明枪暗箭,却惨死在自己人之手;如间接背叛者鹿兆鹏,作为新文化代表对白嘉轩所持守伦理体系的主动背叛,其所领导的革命风暴对白鹿原良序的一次次冲击,最终不知去向是面对黑娃惨死的革命性本能的沉默;白嘉轩伦理道德体系之内的实质性反叛者,如所谓门当户对由白嘉轩做媒的冷先生大女儿,在“理想婚姻”与人之本欲的纠结中欲罢不能,最终自虐惨死;同代的白嘉轩伦理体系内的实质性背叛者,如视白嘉轩为人生标榜的鹿三以残杀儿媳田小娥,违背白嘉轩做人原则,背叛得令白嘉轩毫无察觉,最终鬼魂上身实质性生命终结……这些生命或多或少都与白嘉轩有着关联,甚至鹿子霖的疯掉、惨死,与世无争、独善其身的冷先生成为白鹿原的笑话,与他有着直接关系。作为白鹿原的坚守者,白嘉轩自己的生命亦是酷烈的、悲催的,最终面对疯掉的鹿子霖,面对自己老朽的生命,开始了真诚的忏悔,或许他的坚守并没有错,如果生命重来一回,他还会如此强硬地坚守吗?文本最后在年老的白嘉轩的生命忏悔中,完成了对传统文化发展中过于强调礼制礼序,无视、摧残人性的极端一面的深度批判。

后一种批判是理性的人文主义的批判,是以白嘉轩对县府新政理念的质疑,新文化级革命狂潮涤荡对白鹿原传统精神遗存(如祖祠、《乡约》碑)的毁坏及自治良序破坏的疯狂,朱先生在世冷看国共两党纷争,始终是以苍生为念考量两党政治理念的实际实施和人文承担的程度构建。新文化及革命涤荡着白鹿原传统精神遗存,事实上是五四新文化运动对传统文化掘根性毁坏之缩影。孙中山创建的民国,虽有民族文化之内蕴,其政体却是舶来品,国家上层建筑尚不稳固,更不用说难以融入乡土社会,因而在白嘉轩看来是荒诞不经的。对于国共两党所持的主义,正如朱先生所言,两党政治理念大体一致,思想初衷是好的,而鸡飞狗跳的世道呈现着与政党理念的断然脱节。即便是确定将要赢得天下的共产党,朱先生说“还得看”。国民党强调和维护党的利益而忽视民众,甚至民族利益,政治理念终为一种空洞性的标榜;而共产党在革命的探索中以民族性大一统思维完成了党的利益和民生、民族利益的融合,以公义大义最终赢得了民心、赢得了天下。两党相较,共产党以更多的民族性文化之实际践行、继承促进了自身发展,国民党以强化上层建筑的非人文性手段,掩盖了原本自身的民族文化优势。历史性考量两党,都未能完成对民族文化根性的承接和发展。

因着民族文化在历史流变中的偏颇对人性的忽略,西方列强自鸦片战争以来的欺凌与强势刺激,以留洋派为主体知识精英会同革命发起了一场空前的自毁民族文化根基的运动。伴随着共产党革命的最终胜利,着眼于长远发展的社会政治内质性的民族文化根性结构被生生剥离,亦即道统与治统的生生剥离。及至“文革”,民族文化再一次受到摧毁性打击,其对社会政治的影响力愈发微弱不堪。新中国的国力建设虽然曲折,因着结合实际国情仍取得了举世瞩目的成就,但这一切并不能掩盖和根除一百年来的社会演进的偏激性。

直到今天,我们才看到了一丝民族文化对社会政治的影响力,而民族文化的回归和自信重建还在路上。

三、文化根性的式微及社会偏颇的延续

陈忠实在白鹿原上所追溯的这段历史,是民族的苦难史及乡土民生生态史,是社会政治内质的裂变史演进史,更是民族文化根性式微动影的一种凝固与定格。因着传统文化在历史流变中偏颇性及新文化与生俱来的强势与极端,从文本内向外继续延伸的历史(新中国60年)形成了社会发展的整体性偏颇。

白家人畜两旺后,作为乡土贤人的“达者”,白嘉轩开始移心于尊崇祖训、严执《乡约》,构建了短暂一原乡土自治的相对良序,仁义白鹿原村一时成为世德的典范。这种短暂良序只是白鹿原与外界空间距离上的一时封闭性区隔的促成。这道原绝不是“世外桃源”,强势反叛时代的触角终归伸向了这道原。当民族传统精神还未完成对外来强势文化侵袭的消化,进而完成本土根性进入现代社会的重新调整时,虽然维系是一种选择,却未必是最合宜时势的选择。在中国留洋的新一代知识精英激进狂飙、横扫一切所谓“封建遗存”的强大浪潮中,白鹿原良序,必然是终将难以持续的。当新文化及革命风暴波及白鹿原时,由朱先生和白嘉轩构建的白鹿原精神体系便处在风雨飘摇之中。白嘉轩在这股洪流侵袭中,最终落得众叛亲离,历经了常人难以承受的精神剥离,由他本人所构筑的精神堡垒最终成为自己人生永远无法逾越的困境。白嘉轩在艰难的孤守中茕茕孑立、形影相吊,最终凝固为一道原和一个人的孤寥背影。而作为华夏文化精魂的朱先生,虽胸怀“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的伟志,在近代与现代历史的交接点上,亦无功于当世。孔夫子无法介入当世社会政治,尚可教授后学,积功于文化思想的传播与传承,而朱先生虽居守书院,新式学堂渐成气候,生源流失严重,最终无奈关闭书院,即便他洞明世事,仍无可奈何、无补于世。

颠覆时代的新文化强势颠覆了白嘉轩所艰难持守的人文观念,当处死从土匪成为好人的黑娃的枪声响起,白嘉轩迎来了他生命的必然结局——人世理想“气血蒙目”式的崩溃一刻的到来。他无须,也不愿像年轻时把白鹿原上的是是非非看得清清楚楚,看得清楚尽增心中的悲凉。白嘉轩一世坚守的人生信念,终究被黑娃的惨死和主导其惨死的白孝文全然颠覆,当然颠覆他的远不止这两个人。于是老去的白嘉轩在面对疯掉的鹿子霖时,开始了人世的终极忏悔。白嘉轩作为乡土践行者没落的动影,凝结了民族根性文化在历史交接点上的式微。

浮躁极端的世道亦强力重创了民族文化精魂朱先生的精神生活,他对前来求教的黑娃说已经不读书写字了,也劝黑娃不要再念书了并言读了无用,读多了受累。总是向人劝学的朱先生竟然劝人罢读,可见以新文化为主体意识的世道对传承久远的人文精神的颠覆程度之烈。作为民族文化承载者的朱先生,在此社会裂变之过程中,实际受伤最深,但是他的伤、他的痛始终不为人知。内心孤清的他仙逝前,只是在老妻朱白氏及家人面前略露过承担之重、伤魂之深:竟喊了老妻一声“妈——”。朱先生的黯然伤魂的无奈动影,凝铸了民族根性文化在历史洪流中的式微。

而文本中对民族文化式微的整体表达隐含在民国社会政治终结性的归结之中:“荒芜的田畴、凋敝的村舍、死灰的脸色,鲜明地预示着:如果不是白鹿原走到了毁灭的尽头,那就是主宰原上生灵的王朝将陷入死辙末路。”在文本表层这是民国社会政治完结的寓意,在社会政治的内质层面,却正是民族文化在政治领域主导地位的终结。

以国外舶来为核心的新文化在革命历程中构筑了中国社会的内质性新的文化结构,如生物学一样结构决定功能,这种有着极端器质性的结构,所决定的功能在于短期目标的实现,长远考虑的缺失。从封闭自大的大清帝国被西方列强的坚船利炮轰开国门,直到新中国成立,新的社会内质性文化结构得以构建完成。而这一漫漫过程,体现了历史又一次的极端性,而这种极端性一直延续到当代。新中国成立前三十年以革命理论为导向,其间的所谓社会主义纯洁性的极端,超英赶美“大跃进”的极端,“文革”对传统文化毁坏的极端等等,诸多的极端最终迟滞了国民经济的发展,严重影响了民生大计。后三十年起初以亚洲国家和地区高速经济模式为借鉴及时调整,开启高歌猛进的全民经济建设,在取得辉煌成就的同时,中国社会又迈向了另一个极端:开放的多元化经济激进造成了空前的两极分化,社会人心在逐利中严重失衡。两个时代的整体性偏颇,种因依然在于民族根性文化与社会政治体系的脱离。这一历程中取得的成就依旧不容忽视,这得益于借鉴吸收式发展模式,即借鉴国外与本土国情结合的中国模式。

关于革命历程中的极端性及社会偏颇性延续的具象凝结,文本是在作家鹿鸣在20世纪80年代追溯白灵惨死情况及“文革”中红卫兵小将们扒开朱先生坟墓的倒插叙事中展开的。这两段历史具象之后都有整体性归结:对于革命历程中惨死于自己人之手的烈士,“重要的是对发生这一幕历史悲剧的根源的反省”;对社会偏颇性延续的掘坟暴行,圣人朱先生“预见性”地发出对舶来的文化人文情怀缺失不变的评判:“天作孽,犹可恕;人作孽,不可活。”对极端性的历史进程,朱先生厉声考问“折腾到何时为止!”而这两种归结,都是文化深层意义的。

四、结论:民族文化本真追溯及复兴深切呼唤

陈忠实在白鹿原上以对半个多世纪乡土历史真性的追溯,完成了对整个华夏民族历史文化的整体性贯通;以古代、近代到现代历史交接点上民族根性文化从社会政治中剥离及式微动影,完成了对民族文化本真的追溯。他的追溯路径是:始终以乡土民生考量社会政治得失,以社会政治对民生的影响考量其内质性文化结构平稳和谐与偏颇极端,以文化发展流变的偏颇性批判追寻民族文化的本真品性。

他所追回来的民族文化本真品性,如白鹿精灵般温润、绵长、灵动,有着阴柔美好的凝结,联结着民族遥远至今的理想境界;如白嘉轩艰难中永不熄灭的和谐良序、人文热望;如朱先生天人合一的超世智慧,坦荡洒脱,处事不惊;如朱先生、白嘉轩的生命承担轨迹始终如一,知行合一,文化、民生合一,道政合一;如白鹿原之山水合抱的天然真性:滋水县境的秦岭是真正的山,挺拔陡峭,巍然耸立,是山中的伟丈夫;滋水县辖的白鹿原是典型的原,平实敦厚,坦荡如砥,是大丈夫的胸襟;滋水县的滋水川道刚柔并济,是自信自尊的女子。

华夏民族的文化传统原本是平和、中道的,是中庸的天然合宜,而处在历史长河中的文化流变却是从大一统到分支分流的各自发展,其中不乏特定阶段的偏颇偏之一极。这种文化的偏颇性决定着一个时期,甚至较长时间的社会走向及气质——从辛亥革命一百年来的中国社会,就是这种偏颇整体性的呈现。从社会政治中退场的民族文化,以民间更潜隐的存在继续发挥着微弱的作用,中和着百年来尤其是近半个多世纪的社会整体性偏颇,保障了偏颇社会演进中不容忽视的民族进步成就。

“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。”孔子对历史发展之内在规律早有考察,他认为文化历史不能割断,必须对已形成的传统有继承,有沿袭,有损益。而日本明治维新就是走了一条这样的路,保持并弘扬了大和民族的传统同时吸收了西方先进文明成果,一跃而成为世界强国。而百年来的中国社会,在文化上走了一条与此背离的路,当代社会的偏颇、失衡正是源于此。

一道原风云激荡的历史,以激烈斗争、对抗掩盖了原下深深埋藏的家和政通、天人合一的古老期盼,而这正是华夏民族文化在数千年历史里活跃的和通性。这部大书,在一道原历史落幕中隐藏了人文主义者心底强烈无声的民族文化复兴之深切呼唤:朱先生仙逝前一家团聚,他接过孙子,举到脸前鉴赏性地凝视,对着哇哇哭叫的孙子朗声说,“爷爷重见天日就靠你啰!”这绝不是与孙子的告别,而是对民族文化复兴的强烈期盼和凝重寄托,寄望于未来。

圣人无迹,连同被扒开的墓室亦是空空如也,只有墓砖中嵌刻着一声响彻宇宙的厉声质问:折腾到何日为止!正如孔夫子认定,一个社会没有完成文化体系的构建,一切都是浮云。同样以舶来之文化为主导的社会,其整体性偏颇无异于历史的反复、内耗性的折腾。

民族文化复兴,朱先生这一长久的期盼,在流离失所百年的民族文化重新踏上回归之旅的当下,终于有了一丝希望的重燃。这是我们民族尊重历史、崇敬祖先科学客观的选择,走了一百年弯道后的选择,更是回归正道、遵从天道调和的选择。