西方媒介话语中中国形象的“变”与“不变”*

——以《纽约时报》十年涉华报道为例

■ 徐明华 王中字

西方媒介话语中中国形象的“变”与“不变”*

——以《纽约时报》十年涉华报道为例

■ 徐明华 王中字

近十年来,中国的快速发展对国际社会的原有权力格局带来巨大冲击,同时,在西方世界甚嚣尘上的“中国威胁论”等语境也悄然发生转变。中国的国家形象从最初的被边缘化和妖魔化,逐步得到主流媒体的普遍关注和一定程度上的认可,这与西方媒体对中国认知程度的逐步提高是密切相关的。本文关注美国传统主流媒体《纽约时报》,将跨度为十年的两次换届党代会(十六大和十八大)的相关报道作为研究对象,深入剖析近年来中国国家形象在西方媒体的话语建构中发生的变化及其背后的成因。研究发现,西方媒体已经认可中国在经济等方面取得的巨大成就,报道视角从过去的俯视和轻蔑转变为平视和理解,对中国的国际形象建构产生了一定的积极作用。但值得关注的是,由于在长期迥异的意识形态作用下,西方媒体基于自身的利益诉求,其报道背后折射的价值取向仍禁锢于既有的对华刻板印象。

中国形象;纽约时报;党代会

一、研究背景与研究意义

随着中国经济的高速增长和地位的强势崛起,“中国崛起”“强国战略”等在很长一段时间里充斥国际新闻媒体。在冷战结束后的很长时间内“中国威胁论”一直主导着西方尤其是美国的对华思维,逐渐地“中国威胁论”也成为国际社会用来妖魔化中国形象的常用词语,这种被妖魔化的中国形象和我国最初期望树立的“独立、和平、负责任”等大国形象相差较远。基于这种妖魔化的形象与自我定位形象所存在的差异,摸索西方媒体涉华报道的传播规律成为研究的普遍关注。

近年来,我国学者关于西方媒体涉华报道对国家形象建构的研究成果主要呈现三个模式:一是“国际盛会政治化”模式。大量研究已经指出,西方媒体对诸如中国奥运这类具有国际重大影响力事件的报道存在明显的政治化倾向,例如西方媒体刻意渲染火炬传递现场所遭遇的抵制来将“体育奥运”转化成“政治奥运”,在报道世博会时大量呈现负面新闻,刻意将该事件与人权问题挂钩①;二是“政府形象刻板化”模式。西方媒体对中国的描述常带有强烈的主观臆断色彩,其中《纽约时报》关于西藏“314事件”的评论文章刻意回避中央政府对藏援助政策,而选取打砸抢烧等负面题材,在缺乏实地调查和事实陈述的情况下,根据已有成见,毫无依据地把西藏人民描述成被宗教迫害的对象,将中国政府刻板化成镇压和施暴的“祸害者”形象②;三是“突发事件妖魔化”模式。这种模式常见于外媒涉华报道中存在的歪曲和颠倒性表达倾向。如在新疆“7·5事件”时,法国《世界报》以局部事实代替整体事实,《华尔街日报亚洲版》更不惜以截图方式歪曲事件本身,造成异化事实的结果③,这与西方媒体一直推崇的新闻专业主义相违背。整体归纳起来,以上研究普遍指出西方涉华报道存在显著政治偏见和文化成见,在认知西方媒体对华报道规律方面具有指导性意义。但研究成果中的案例选择往往集中于突发事件与重大国际事件,本文认为主要原因在于,基于西方媒体对华认知是一个从尚不了解到逐渐深入的长期过程,早期对华关注点往往停留在国际上产生较大影响力的事件或突发类新闻,所以国内学者在研究外媒并且选取样本的过程中,也局限于此类事件。然而,仅对重大或突发类新闻展开文本分析,并不能完整而真实地反映西方媒体对华的认知心理,更不能系统地捕捉这种心理的历史性演变规律,目前来看,以常规性政治事件来考察西方媒体对中国形象建构的历史性研究成果并不多见。

近年随着中国国际地位的不断提升,西方媒体的态度也在发生微调。一些西方媒体开始认识到以往关于中国的报道有失客观和公允,对中国取得的重大经济成就由疑虑、惊叹变成信服,对中国社会主义制度的优势若有所悟,通过来华的切身体验,修正了原有的误解和偏差。正是这样,西方媒体在局部地、暂时地调整着对华报道的基调,采用更加客观的新闻陈述方法,以及更加细致而平视的报道视角来描绘他们眼中的中国。这方面刘琛和强月新这两位学者均有类似观察④,不过从历史性角度出发梳理近十年来外媒眼中中国形象变迁的相关研究尚不多见。此外,针对同一常态新闻事件,通过对比的方式来剖析西方媒体对华报道背后的语境转型更为鲜有,所以为了探究西方媒体对中国认知的历史性演变,本文选取了西方主流媒体《纽约时报》对换届党代会(十六大和十八大)的相关报道,考察中国国家形象在西方媒体话语建构十年内的“变”与“不变”,试图深度剖析西方媒体对中国认知的演变规律,进而揭示外媒在国家形象塑造方面的变迁及其背后成因。

二、理论依据与研究设计

“框架理论”是反映媒体在主观解释与思考结构层次上呈现倾向性的一种理论依据⑤。“媒介框架”即指新闻生产过程中媒体对当下社会制度和文化价值的折射。是新闻报道在选择、加工、建构等一系列社会性生产过程中相关意义的组合规则。一国的意识形态必然会对该国的媒介机构和组织赋予根深蒂固的基因,因此受制于主流意识形态下的媒介报道框架,在很大程度上框限着受众对新闻事实的判断,将受众的注意力引到事实的某些方面,长期的程式化报道框架会让读者对某一事物形成刻板印象,甚至导致偏见。

李普曼在《公众舆论》中首次引用了“刻板印象”的概念,以专指那些主观的、非理性的、刻板固执的态度。李普曼认为人们对于事物往往是先定义后理解,而非先理解后定义。人们熟知自己早已定义好的“文化”,因此,也往往会按照其文化去理解其他的事物⑥。由于政治、文化、意识形态等差异的存在,西方社会存在着较为显著性的对华报道框架和刻板印象,“中国威胁论”以及“妖魔化中国”的论调充斥在过去十年西方主流媒体的论调之中。长期渲染在这样的媒体报道框架下,西方民众脑海中的对华认知就形成了一幅妖魔面具下“丑陋、恐怖”的图景,这种图景作为一种“刻板印象”根深蒂固地存在于西方社会。

然而,时代的变迁会带来人们认知心理的自我调适与转型。中国在国际舞台上的角色变换也将带来西方媒体在报道框架上的转变,这也为重新认识和梳理外媒眼中的中国国家形象提供了研究空间。事实上,西方媒体对于中国的报道框架并不是始终如一的,而是发生了显著的演变,框架演变背后有着多重权力的交织与互动。本文将从媒介框架的理论视角来分析十年来中国国家形象在西方媒体话语建构中的“变”与“不变”。

*本文选取《纽约时报》关于换届党代会十六大、十八大的报道作为研究对象。十六大和十八大均作为十年一次的换届党代会而举办,比一般党代会更受外媒关注。十六大、十八大召开时段分别为2002年和2012年的11月8日至21日,而十七大召开时段为2007年10月15日至21日,为了方便控制变量,使样本具有更强的可比性,所以本文采用《纽约时报》关于十六大、十八大的相关报道为研究样本。样本选择和抽样方式如下:第一部分是2002年10月、11月、12月这三个月期间《纽约时报》与十六大相关的报道作为样本。以“The 16th Party Congress”“party's 16th Congress”“Hu JinTao”和“Jiang ZeMin”作为关键词搜索,得到18篇有效样本。第二部分是2012年10月、11月、12月这三个月期间,以The “18th Party Congress”“party's 18th Congress”“Hu JinTao”和“Xi JinPing”作为关键词检索,得到83个有效样本。由于样本数量不大,本文不再进行分层抽样,而采取普查方式,样本分析单位为“篇”。

三、《纽约时报》两届党代会报道框架对比分析

1.报道篇幅量:大幅增加,注重运用背景材料

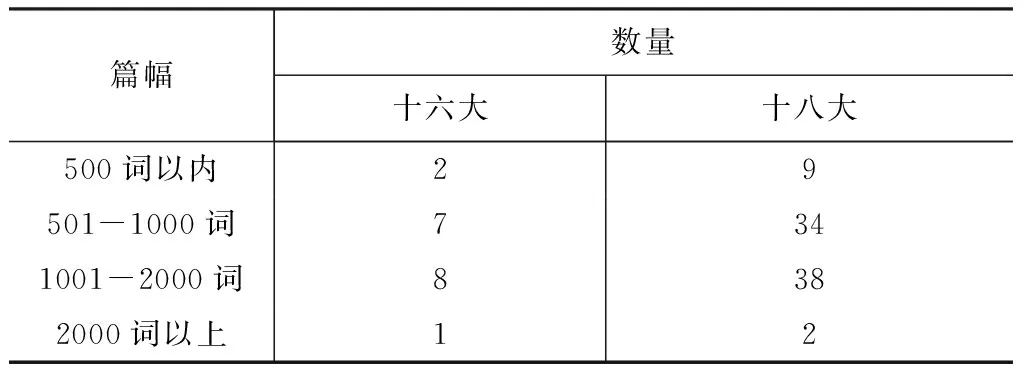

2002年《纽约时报》十六大相关报道数量为18篇,2012年十八大相关报道数量为83篇,后者是前者的4.6倍。可见《纽约时报》对中国的关注度提升,从侧面反映了我国国际影响力的提升。报道篇幅长短可以反映新闻事件的被关注度,本文出于研究需要将篇幅定义为新闻标题加上新闻正文的单词数,由短到长分为四个类目,类目和不同篇幅数量分布如下(见表1):

表1 《纽约时报》两届党代会报道篇幅和数量对比

《纽约时报》关于十六大、十八大相关报道篇幅集中于500字到2000字之间,据统计1000词以上的占比分别为50.0%(十六大)和48.2%(十八大),可见报道篇幅分布较为统一,篇幅总体较长,主要是基于《纽约时报》对党代会的报道多做详细背景解释。

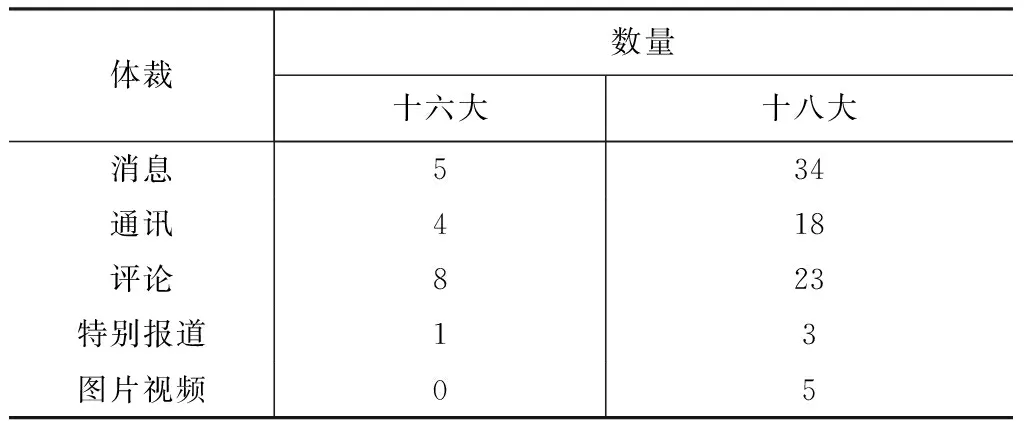

2.报道体裁:多样化基础上,消息体裁大量增加

报道体裁即不同的报道所采用的不同写作形式。本文根据研究需要和《纽约时报》自身特点,将其对党代会的报道体裁进行分类,具体数量与分类如下(见表2):

表2 《纽约时报》两届党代会报道体裁数量分布

由图可见,《纽约时报》关于两届党代会所选取的报道体裁种类丰富,但集中于消息、通讯、评论这三种体裁上。其中在十六大相关报道中,评论所占比重最高,为38.9%,评论体裁更易直接表达观点;十八大相关报道消息所占比重最多,为41.0%,说明十八大注重新闻时效性,避免直接评论来亮明观点。同时,《纽约时报》在报道十八大时,运用了图片、视频新闻,报道更立体生动。

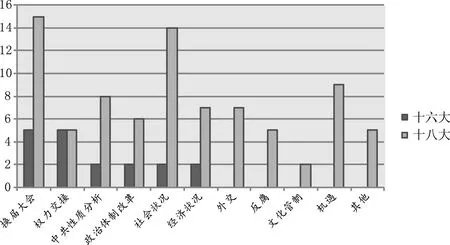

3.报道主题:传统议题基础上,新增议题更加多元

《纽约时报》关于十六大的报道内容较为集中,篇数相对较少。十八大报道主题则相对较多,除了与十六大报道共有的几个相同主题之外,还新增中外关系、反腐报道、文化管制、中国所面临的机遇以及其他议题。本文根据报道具体内容,将其分为六个大类,如下(见图1):

图1 《纽约时报》两届党代会报道主题分布

很明显《纽约时报》十八大报道议题有以下特点:第一,报道议题更加丰富,涉及面更广泛;第二,增强了对中国社会民生的关注;第三,经济状况方面,《纽约时报》认为,中国GDP稳步增长,机遇增多,但经济依然有各方面的问题;第四,反腐败和外交也被提上了《纽约时报》的议程;第五,政府对电影业的控制是文化方面报道的重点。

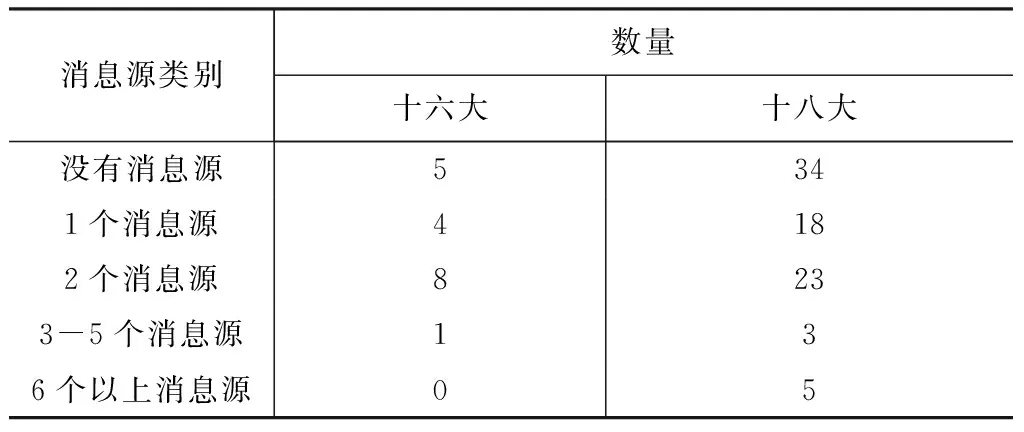

4.消息来源:注重平衡各方观点,隐晦表达文章倾向

消息来源的采用在一定程度上反映了报道的倾向性和全面性。本文对消息来源的研究分为三个层面。首先,对《纽约时报》两届党代会新闻单篇消息来源的数量进行分析,如表3:

表3 《纽约时报》两届党代会相关单篇报道消息源分布对比

《纽约时报》对换届党代会相关报道中采用3-5个消息来源的报道最多,十八大采用6个以上消息源的报道相比十六大有了大幅增加,说明《纽约时报》关于十八大报道更加注意听取多元声音,以均衡各方意见,尽量彰显客观公正的立场。

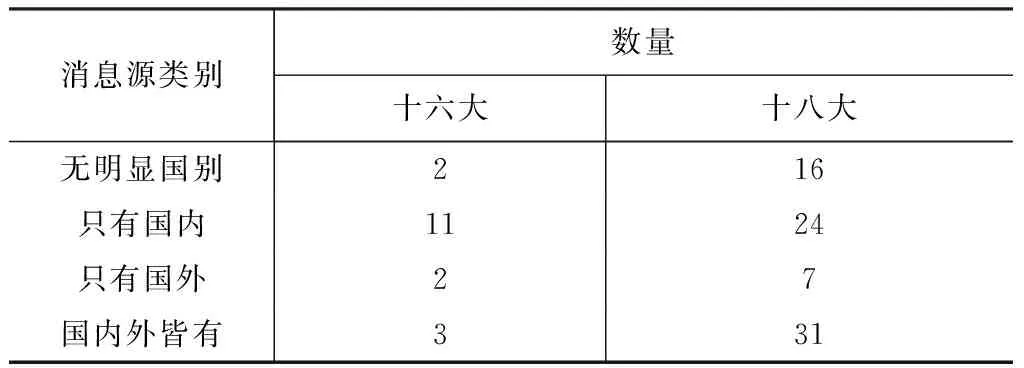

其次,对《纽约时报》消息来源的国别进行分析。如表4(除去图片与视频报道):

表4 《纽约时报》两届党代会相关报道消息源国别分布

可见,在《纽约时报》十六大相关报道中,只有国外消息源的报道占2篇,余下的都涉及来自国内的信息,说明十六大相关报道的消息来源大多是国内,同时也有少量报道是国内外消息源相结合。相比之下,在十八大相关报道中“国内外皆有”消息源比十六大大幅增加,说明十八大报道更加注重消息来源的平衡。此外,在十八大相关报道中,国内消息来源占相当比重,这与越来越多的外媒记者亲身来到中国有密切关系,所以鼓励外媒记者亲临中国,进一步认识中国,有利于传播中国声音。

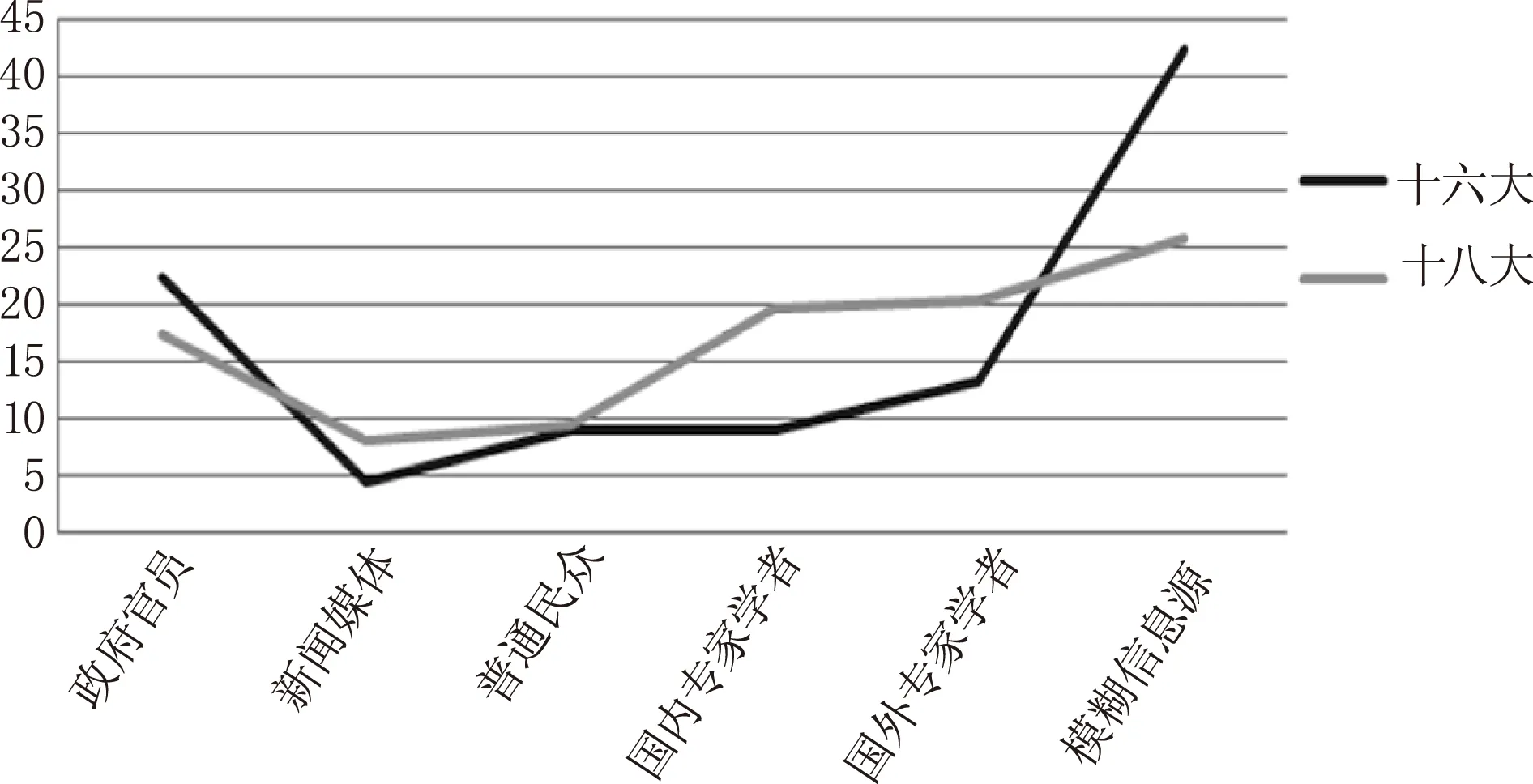

最后,对《纽约时报》两届党代会相关报道的消息源性质进行统计分析。如图2:

图2 《纽约时报》两届党代会报道消息源性质分布

图中不同性质的消息源由百分比绘制,可见十六大不同性质的消息源分布不平衡,模糊信息源占比较高(42.2%);相对而言,十八大分布曲线较平缓,模糊信息源有所下降,占比25.6%,但在所有消息源中比重仍较高。通过后续的内容详读,本文发现《纽约时报》的相关报道在很大程度上借用模糊信息源发表观点,从而展开评论;与此同时,《纽约时报》对于中外专家学者观点的引用有所增加,且较为注重中外专家学者消息源引用比例的平衡。

5.报道倾向性:负面倾向有所弱化,初现少量正面报道

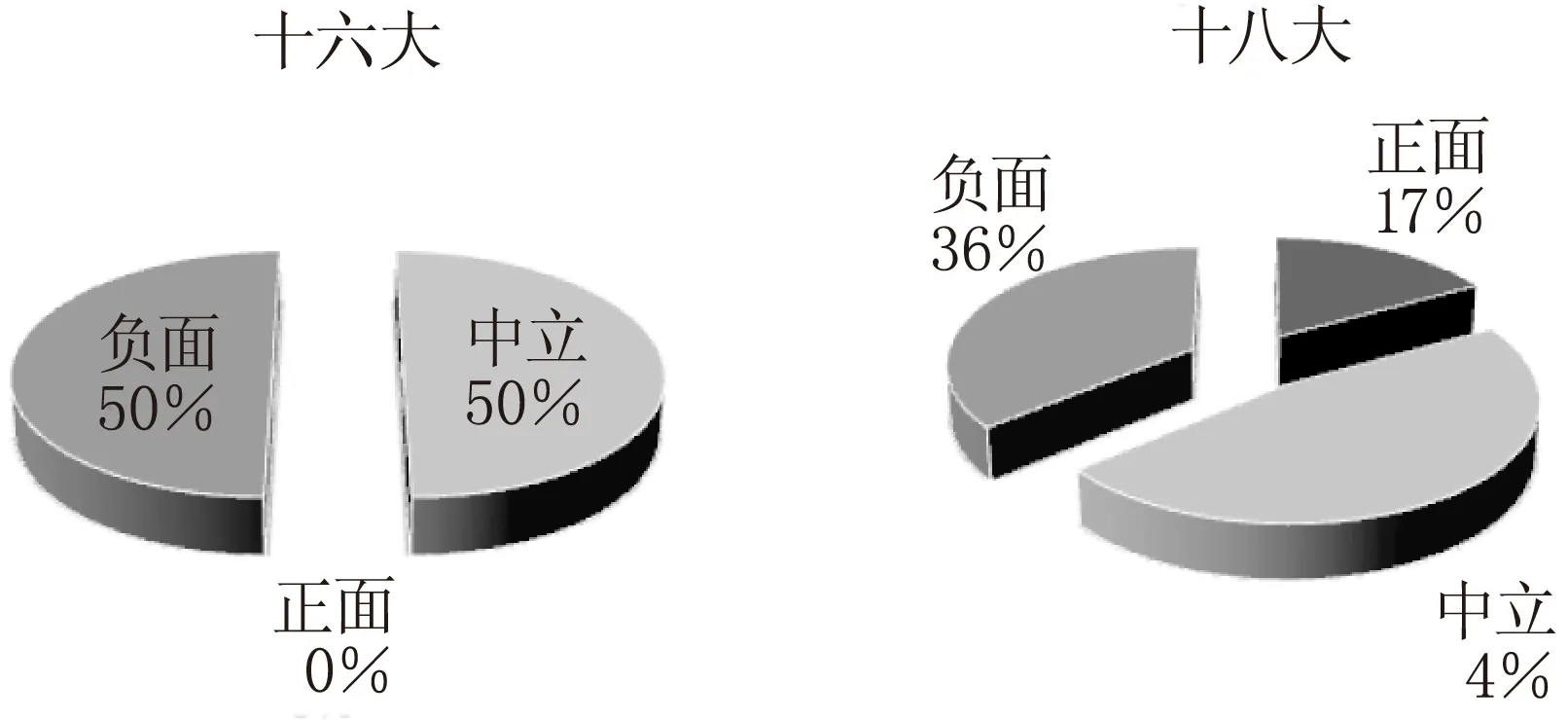

本文将《纽约时报》的报道倾向分为正面、中立、负面三个类目,如图3:

图3 《纽约时报》两届党代会相关报道倾向对比

由此可见,十六大的报道整体倾向为负面。相比之下,十八大的报道则有了明显的变化,中立报道占很大比重,同时也有少量的正面报道出现。但是可以看到,负面报道依然占有相当比重,整体报道倾向还是呈负面态度。

四、《纽约时报》话语建构下中国国家形象之“变”

十年之隔,同样是换届选举,也同样是在11月8日到11月14日之间召开,《纽约时报》在两届党代会相关报道中所建构的中国形象既有变化之处也有相同之点。根据上述分析,本文将相关报道的“变”归纳为如下三方面:

1.外部局势得到关注:中外关系形势严峻,领土争端局势紧张

十年来的快速发展,中国的国际影响力与日俱增,这也反映在《纽约时报》对中国国际局势的报道量的增加上。《纽约时报》对十六大的报道并没有涉及太多中外关系;但是对十八大的报道中涉及中外关系的就有7篇,占8.4%,其中主要集中在中美关系和中日关系。

对中美日三国而言,2012年是关系异常复杂的一年。这一年中美两国都要进行新任领导的选举,与此同时,中国与邻国领土争端问题频现,国际局势以及中美两国关系也都在发生悄然变化。《纽约时报》十八大相关报道,如2012年11月13日“The U.S.-China Reset”,主要关注点集中在中国新领导人习近平即将推行的对内对外新政以及是否能促成实际意义上的中美合作关系等议题。在涉及中日钓鱼岛所属权的争端问题上,《纽约时报》更是将其视为能否改善中美对立关系的重要举措,通过将日本塑造成为推动整个世界和平与繁荣,在中日领土争议中试图寻求政治上和解,但经济上却因此受到重创的弱国形象,来隐喻中国在解决领土争议问题上的强权形象,从而在对国际议题的大幅报道上,将中国描绘成世界和平的“搅局者”,对待国际局势一意孤行,通过强权和经济手段达到目的,破坏了中美关系的稳定和政治互信。

2.内部局势初现少量好评:经济政策改革在望,反腐力度有待加强

相较而言,《纽约时报》对中国内部局势的关注和报道持有偏乐观的态度。在十八大相关报道中,多处表明在习近平等新领导班子的带领下,中国有望进行更大胆的经济改革,无论是从现行的经济政策目标,还是从新上任领导班子的知识背景与思维方式来看,中国政府透露出保持经济发展的稳健性的趋势。

《纽约时报》2012年12月12日的“For China’s ‘Great Renewal’,8 Trends to Keep an Eye On”文章,对中国经济政策的整顿做了乐观预测。报道认为习近平第一次考察就选择了“南下”广东,在中国当代政治环境中具有特殊意义。如今,习近平再次来到中国改革开放始源之地,向全世界发出了继续推进改革开放的强烈信号。

同时,《纽约时报》对中共党内的反腐倡廉做了详细描述。2012年薄熙来因涉嫌受贿、贪污、滥用职权等被立案调查,吸引了国内外媒体的强烈关注,《纽约时报》从基本客观的角度描述了薄熙来腐败事件的始终,并对中国政府在十八大公开着力加大反腐力度的决心表示赞赏。但与此同时,也表达了对中国领导人的反腐口号的观望状态。

3.新领导班子形象转变:亲和、开放

十八大相关报道对领导人表现出赞赏和期待的态度,最明显的是对习近平主政作风的肯定与赞誉。《纽约时报》在2012年11月19日“Welcome to the Xi Jinping Era”中指出,习近平的风格与以往的领导人不同,他给人的印象是一个更加随和亲切的政治家,中国正在进入习近平时代。习是一个敢于号召民族复兴的强硬领导,他善于与人建立共识,提出了中国梦的口号,熟悉国家与军队的运作模式,认为习近平已成为一位令美国当局敬畏的领导人。此外,《纽约时报》还着墨描写了习近平在正定县任职期间的优秀政绩,通过事实反映了习近平卓越的领导力和执行力。

值得注意的是,《纽约时报》也报道了彭丽媛作为中国“第一夫人”的新闻。评论指出,在从前,中国的第一夫人在媒体面前很少露面,低调而沉默,也就是偶尔站在丈夫的后面,现在,彭丽媛站在了公众面前。这是中国对自身国家形象或“软实力”的一种构建方式,对习近平的领导形象起到不少增色作用。

五、《纽约时报》话语建构下中国国家形象之“不变”

基于媒介属性和意识形态的特定性,《纽约时报》党代会相关报道对中国国家形象的呈现很难跳出固定的习惯性思维。

1.中共性质分析:精英权贵组成的政党

西方人将社会主义和共产主义视为洪水猛兽,《纽约时报》更是带着红色眼镜来看待中国共产党,认为中国共产党裙带关系严重,中国共产党的统治已经变成了一种权贵资本主义统治。甚至认为,中国由少数几个家庭管理着,对于那些没有家庭背景的人,即便走上政途上也很难有所保障。有多篇文章对中国领导人的家庭背景和家庭资产做了详细的分析,认为共产党领导人家族都有价值不菲的资产,隐射中国政治体制的“腐败”(corruption)与“专政”(authoritarian)。

2.政体改革预测:一种“打哈欠”式的改变

《纽约时报》关于两届党代会的报道都描述了中国的政治体制改革,但十年来的报道一直认为中国政改是隔靴挠痒、毫无成效。例如2002年11月9日的“China's Leader Urges Party to Reform Economy,Not Politics”一文中认为“中国将继续经济改革,但是不会涉及政治的改革”,认为中国政治改革到了一定要进行的地步了,但是毫无动作。在十八大相关报道对中国政治制度做了预测,认为会原地踏步走,中国虽然需要设定一个新的发展路线,但是封闭的政治制度和根深蒂固的经济和政治利益为其发展带来很大阻碍。

3.社会民生影响:党代会扰民,“严谨”得可笑

在社会民生的影响方面,《纽约时报》的评价是负面的,认为中国党代会的安保级别“搞笑浮夸”,甚至“雷人可笑”。报道反映,十八大召开期间,北京因害怕潜在危险分子借机传播反动消息而禁止在天安门附近的游客携带任何类似乒乓球的球类物品。各种限制给普通民众的社会生活带来了很多不便。大量文章表示过度的安保措施扰乱民生,并着墨描述了这些普通民众的生活现状。

4.会议新政体会:外媒记者只有“虚假的”知情权

虽然在十八大召开期间,中国对境外媒体记者开放了更多的准入席位,通过十八大新闻中心为中外记者提供了更加方便周到的各项服务。但是远远低于《纽约时报》对党代会开放透明的期许。报道认为中共党代会现场给境外媒体记者的提问机会远远不够,甚至没有给予外媒记者提问的机会。在大会现场进行随机采访,很多代表都沉默不语,表示不能接受采访。2012年11月14日的“Congress Ends,but Mystery Surrounding Xi Remains”描述到,十八大虽然结束了,但是习近平包括十八大相关内容还是充满了神秘感,新闻发布会也没有起到为记者答疑解惑的作用。

六、形象的变迁:从单一到多元、从边缘到焦点

研究发现,十年之隔,《纽约时报》两届党代会相关报道的框架有了明显变化,主要表现在报道数量有了大幅增加、报道议题更加多样化、报道的负面倾向有所弱化并且少量正面报道开始出现。同时其构建的中国形象也在发生微调,西方媒体更加关注中国日益提升的国际影响力,且更多着墨中国内部局势的转型以及对经济层面的积极预测。总体来说,对《纽约时报》的具体分析呈现出中国国家形象在外媒眼中逐步变化的过程,从单一到多元、从边缘到焦点、从俯视到平视、从宏观到微观。

*本文在分析了《纽约时报》两届党代会报道建构中国形象的“变”与“不变”之后,对其深层原因进行了具体探讨。“变”之原因首先在于中国国际影响力的提升、十八大新闻中心的妥善安排以及新一代领导人的主动求变。“不变”之根本原因是国家利益的诉求,驱动因素是对经济利益的追求,此外,迥异的意识形态带来的刻板印象以及中国发展过程中出现的问题也是导致西方媒体对中国进行选择性关注的原因。《纽约时报》两届党代会报道关于中国形象建构的异同为我国国家形象的建构带来了诸多启示。首先,向平和而理性的心态转型。国际舆论一直以来都是西强东弱,再加上西方国家对中国长期以来的刻板印象,在短时间内,对中国的负面炒作以及歪曲解读是难以避免的。这是中西不同的意识形态、政治制度以及报道方式所带来的必然结果。纠结于“他塑”形象中的负面情结,不如完善“自塑”形象;其次,软硬兼具。通过对过去十多年里中国国家形象在国际主流媒体勾勒中的变迁的分析,可以发现“国家的综合国力是国家形象的根本支撑”。近年来国际主流媒体对华报道的转型要归因于中国不断提升的综合国力,硬实力的发展是提升软实力的决定性因素;最后,外媒对中国的批评报道并非全部来自“主观臆断”与“空穴来风”,认真审视中国在追求发展中出现的种种不足,也是加强对外交流的重要心态。总体来说,十年过去,中国在外媒眼中的形象正在发生悄然变化,应宽容倾听批评之音,也应冷静对待赞美之词。

注释:

① 王晨燕:《美英主流报刊对上海世博会报道的内容分析》,《中国广播电视学刊》,2012年第9期。

② 庄曦、方晓红:《全球传播场域中的认同壁垒——从〈纽约时报〉西藏“3·14”报道透视西方媒体“他者化”新闻框架》,《新闻与传播研究》 ,2008年第3期。

③ 李建军、周普元、杨帆:《对西方媒体妖魔化中国的剖析——以乌鲁木齐“7·5”事件报道为例》,《当代传播》,2009年第6期。

④ 参见强月新、叶欣:《西方媒体对中国国家形象塑造的转变及其启示》,《 湖北大学学报》(哲学社会科学版),2013年第2期; 刘琛:《2011年国际媒体视角下的中国国家形象》,《对外传播》,2011年第12期。

⑤ 黄旦:《传者图像:新闻专业主义的建构与消解》,复旦大学出版社2005年版,第124页。

⑥ [美]沃尔特·李普曼著:《公众舆论》,阎克文、江红译,上海人民出版社2006年版,第 51页。

(作者徐明华系华中科技大学新闻与信息传播学院副教授;王中字系华中科技大学新闻与信息传播学院硕士研究生)

【责任编辑:张毓强】

*本文系国家社科基金青年项目“多语种国际受众的媒体使用特点与我国对外传播力提升研究”(项目编号:14CXW018)的研究成果。