高职院校职业实用性体育课程模式构建探究

谢微+席艳辉

摘 要:基于“职业发展”创新高职体育教学,大力推进体育教学改革和创新,不断提高学生的身体素质、职业素养和创新能力,为学生未来就业和职业发展创造有利条件,是高职院校体育教学改革的紧迫课题。在模块化教学理论和项群训练理论指导下,在根据工作岗群的特点及身体素质要求划分工作类型的基础上,提出了职业实用性体育课程内容设置的原则,并以会计专业为例按照运动参与、基础体育、职业身体健康、职业专项技能和终生体育五个教学模块进行职业实用性体育课程设计,以期为我国高职院校职业实用性体育的发展提供建设性意见。

关键词:高职院校;职业;实用性体育;课程模式;构建

作者简介:谢微(1983-),女,湖南涟源人,江西中医药大学讲师,研究方向为体育教育与训练;席艳辉(1977-),男,江西高安人,江西農业大学副教授,研究方向为运动训练。

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2016)32-0060-05

高等职业教育占我国高等教育的半壁江山,为我国培养生产、建设、管理、服务第一线高素质技术技能型人才,是我国教育的重要组成部分与人力资源开发的有机组成。截至到2015年,全国独立设置的高职院校达1341所,在校生数1048万人,占高等教育在校生数的41.2%[1]。由于高职教育是以就业为导向的教育类型,高职院校学生毕业后将工作在生产、建设、管理和服务一线,因而要求学生必须具备良好的身体素质,否则将无法适应工作需要。故而基于“职业发展”创新高职体育教学,大力推动体育教学改革和创新,不断提高学生的身体素质、职业素养和创新能力,为学生未来就业和职业发展创造有利条件,是高职院校体育教学改革探究的紧迫课题。

我国高职教育相比于普通高等教育起步较晚,在体育教学中过多的采用普通高等教育的传统体育教学模式,导致高职院校体育教学过度强调运动技能的学习和竞技能力的提升,而高职毕业生较多从事实践一线的工作,这就不需要其具有较强的运动战术能力,而需要职工身体健康少生病或不生病,因此在高职院校开展职业实用性体育教学既能有针对性地提高学生职业体能又能使学生掌握预防职业病的锻炼方法,从而适应社会对人才的需要。当前,高职院校职业实用性体育课程教育理念和实践探索逐步深入,但在真正实施中还存在一定偏差,特别是在课程编制和内容选择方面尚存不足,没有结合本校实际情况形成特色办学,照搬教学大纲,学生参与兴趣不高,教学效果不大,所以如何构建一个行之有效的职业实用性体育课程模式是当前高职院校体育教学改革亟需解决的问题之一。

一、高职院校职业实用性体育课程模式构建的意义

职业实用性体育课程模式是职业实用性体育教育思想的具体反映和体现,是随着社会化大生产、大分工带来的工作环境的复杂性、职业的多样性和工业革命带来的生产技术的高智能、高强度和岗位工作的高竞争性、快适应性的现实需要而产生的一种教学模式。其内涵是在普通体育课教学的基础上专门结合职业工作特点而开设的,突出职业实用性需要的体育教学,目的是通过教授学生职业实用体育知识与方法,期望消除职业身心疲劳,防治职业病,增进身心健康,培养顽强的意志品质。

随着社会经济改革的深入和生产力水平的不断提高,社会分工日益细化,尤其是以互联网、高新技术企业等为代表的新兴产业大量涌现,在为社会提供大量工作岗位的同时,职工也面临着高压力、高强度工作的问题,这就需要职工不但应具备扎实的专业知识和较高心理素质还应具备强健的体魄,以适应社会化精细分工对岗位的要求。高职院校职业实用性体育课程正是根据这一社会需求,对学生可能从事的对口职业进行针对性体育教学,注重职业的连贯性和实用性,指导学生锻炼体魄,为今后从事相应工作打下基础。

二、高职院校职业实用性体育课程模式构建原则

以健康第一的指导思想本着终身体育的理念,以学生未来从事职业特点为导向,在构建职业实用性体育课程模式时遵循以下原则:

(一)终身体育性原则

终身体育是从生命开始到结束,以整体化、体系化为目标,在人生的不同阶段、不同环境中持续地参加体育锻炼从而强健体魄,提高生活质量。终身体育不是练习某一特定的体育项目“从一而终”,也不是片面的学校体育教学,而是学生在学校和脱离学校教育后的一个完整的现代体育教育思想,体育锻炼伴随终生。

(二)因地制宜原则

高职院校开展职业实用性体育课程不能搞“一刀切”、“一锅煮”。各院校的体育设施、师资力量、专业设置等情况各不相同,应根据地区特点,结合学校实际办学条件、专业设置情况开展教学。同时还应注重课程设置的灵活性,根据不同院系、专业和学生特点,扩充体育项目,丰富学生选择。

(三)系统性原则

职业实用性体育课程绝不是“东一棒槌、西一榔头”的体育项目,课程模式的构建要根据培养目标确立教学目标,进而在教学大纲、教学计划、教学内容、课时分配和教学评价上做到规范、有序、科学、具体,从而使职业实用性体育课程在结构上衔接紧密,具有可操作性。

(四)实用性原则

随着工作岗位对职工身体素质要求要来越高,职工身体素质下降与岗位所需职工身体素质的矛盾日益突出,如医务工作者和公交司机工作中突然晕倒,银行工作者颈椎病高发等问题屡见报端,一旦病发不仅影响个人健康而且极有可能对工作对象造成危害。职业实用性体育的突出特点就是实用性,在设置课程内容时一定要结合学生未来所从事职业的特点,有针对性施教,从而让学生奠定好良好的身体素质。

三、高职院校职业实用性体育课程模式的构建

(一)高职院校职业实用性体育课程设置目标

根据《全国高等职业(专科)院校体育课程教学指导纲要(试行)》对高职院校体育教学工作的要求,高职院校职业实用性体育课程目标分为运动参与目标、运动技能目标、身体健康目标、心理健康目标和社会适应目标。

运动参与目标使学生积极参与其职业特点相关的身体素质锻炼,基本形成终身体育意识,具有制定个人锻炼计划和欣赏体育文化的能力。运动技能目标使学生熟练掌握两项以上职业实用性体育锻炼手段和方法,提高专业运动能力并了解常见职业性疾病的成因与预防,了解体育康复的方法。身体健康目标使学生结合今后从事职业特点掌握职业体能锻炼方法提高身体素质,能测评自身健康状况并养成良好的行为习惯。心理健康目标使学生通过参与体育锻炼克服心理障碍,调节自身情绪,培养积极向上的心态,提高职业抗压能力。社会适应目标使学生具备良好的体育道德,培养合作精神和团队协作能力。

(二)高职院校职业实用性体育课程模式构建的理论依据

1.模块化教学理论。任何学科的建立都要求具有科学性和系统性,职业实用性体育课程模式的构建也必须遵守科学性和系统性的规律。职业实用性体育课程以模块化教学理论为依据,模块化教学是以现场教学为主,以技能训练为核心的一种教学理论,不但重视知识的传授,更重视知识的应用,要求教师要精选教学任务,提前做好准备,介绍内容要讲究艺术性,评估时尊重学生成果[2]。高职院校以培养应用型专科人才为主,模块化教学是以技能训练为主,不仅重视知识的传授,更重视知识的应用,这也与我国高职院校人才培养的类型要求相吻合。

模块化课程的设计路线主要是对课程的解构和重构。一是基于职业岗位工作过程进行课程解构,具体包括明确专业目标和确定职位要求能力标准[3]。二是基于职业岗位能力导向进行课程重构,具体包括确定教学基本内容,根据专项能力划分模块,根据专业培养目标设计教学方法、教学过程和教学评价。

2.项群训练理论。不同的运动项目具有不同的价值。田麦久教授提出的“项群训练理论”将体育项目分为两大类:体能类与技能类。体能类包括快速力量型、速度型以及耐力型,技能类包括准确型、唯美型以及隔网、格斗、同场对抗型[4]。每个类型对应着不同的体育项目,而且对学生所需智力与非智力的要求、主要素质以及对锻炼者会产生不同的影响。因此,高职院校课程设置应遵循教育教学规律,充分利用不同运动项目的职业价值,结合学生所学专业以及将来要从事的职业类型,有针对性地组织课程内容,开展职业实用性体育教学。

(三)高職院校职业实用性体育课程内容设置

职业工种多种多样,对职工身体素质需求不尽相同,各项体育运动对体质的影响也各有差异,如何选择体育教学内容使实际教学效果充分体现社会所需职业体能特点,显得尤为重要,结合高职院校职业实用性体育课程构建原则,本文认为职业实用性体育教学内容的选择原则[5]为:(1)教学内容有利于提高学生职业实用性体育知识水平和运动能力。(2)教学内容能达到职业所需的身体素质和体能要求。(3)教学内容与职业所需身体素质相近或相似。(4)教学内容能强化和预防职业所需某些惯用身体部位对人体造成的不利影响。根据以上原则我们认为确定职业实用性体育教学内容应考虑以下三方面:(1)工作姿势:站姿、坐姿、走动、间歇移动、身体工作部位。(2)工作性质:体力劳动、脑力劳动、脑体混合劳动,动作速度、神经紧张程度、身心承受负荷。(3)工作场所:室内、室外或两者兼具。

结合高职实用性体育教学培养目标,依据职业实用性体育教学内容的选择原则和综合考虑教学所涵盖的内容要素,尝试制定了高职院校部分专业的职业实用性体育教学内容,详见表1。

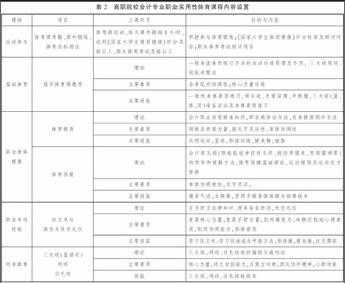

(四)高职院校职业实用性体育课程模块化组织

以运动参与目标、运动技能目标、身体健康目标、心理健康目标和社会适应目标为高职院校职业实用性体育教学目标,并结合模块化教学对课程的解构和重构要求,把高职院校职业实用性体育课程设计为运动参与模块、通识体育模块、职业身体健康模块、职业专项技能模块、终身体育模块。运动参与模块设计的目的是按照国家和学校相关体育法律法规要求使学生完成体育课学习任务,产生学习兴趣。基础体育模块设计的目的是使学生掌握一般身体素质练习方法及了解大众化运动项目的规则和战术要求。职业身体健康模块设计的目的是使学生了解与岗位相关的体育健康知识、职业病预防和自我健康测评方法。职业专项技能模块设计的目的是使学生了解职业体态与社交礼仪,学习防护自身安全技巧,培养顽强协作的团队精神。终身体育模块设计的目的是使学生基本掌握一组体育运动项目动作技术,能组织编排比赛、懂裁判法。根据模块划分,我们以会计专业为例设计了具体的实用性体育课程内容,详见表2。

表2中,上课环节是模块化教学中根据专业和岗位要求对课程的解构,每门课程解构成理论、主要素质、主要技能三部分。项目是模块化教学中对课程的重构,以运动参与、基础体育等五个学习模块为框架分别填充相应项目。同时随着体育学科的发展和学生学习能力的提高,项目可以按照各模块的要求重新填充组合,这样就使模块化教学课程设计可以做到及时更新,与时俱进。

同时五个学习模块中各项目从运动参与——通识体育课教学——三大球、网球、羽毛球——体育保健——体育健身——防卫术、体态与社交礼仪——运动参与来看,它们是一组闭合路径,每个项目中的授课内容固定,学生可采取小组形式依次轮转学习,并结合课外体育锻炼,以达到职业实用性体育课程的培养目标,详见图1[7]。

(五)高职院校职业实用性体育课程评价

高职院校职业实用性体育课程实行多元化的动态教学评价模式,在学生入学初期建立学生体育发展档案,在每学期初、期中、期末考核教学目标所要求的学习内容并做记录,动态分析阶段性教学效果,找出课程内容的不足并提出下阶段目标,多元化要求反应学生的体能、生理、知识、态度和技能,通过多元和动态的监测,把教学目标与课程内容紧密结合起来,以达到提高学生职业体能和技能的教学目的。

高职院校开展职业实用性体育课程教学是一种社会需求,具有重要的社会意义。开设职业实用性体育课程应依据高职教育的培养目标和学生身心发展规律,将体育教学和学生所学专业、和将来要从事的职业特征紧密结合。职业实用性体育课程教学内容设置以岗群特点和身体素质要求对专业工作类型进行区分,采用模块化教学的方式以运动参与、基础体育、职业身体健康、职业专项技能和终身体育五个模块对学生进行教学,实行多元化动态教学评价模式,突出强调职业实用性体育课程的针对性,使体育教学更加具体化更具可操作性,以此来提高“准职业”人的健康水平,从而服务经济社会发展。

参考文献:

[1]练玉春.教育部职成司司长建议:“三种情况应报考高职”[N].光明日报,2016-07-04.

[2]周旭,金祥宇.模块式教学在高职汽车构造课程中的应用[J].辽宁高职学报,2010(6):43-44.

[3]江文,唐俊.中高职专业课程体系衔接模式探索[J].教育教学论坛,2014(32):183-185.

[4]田麦久,等.项群训练理论及其应用[J].体育科学,1990(6):29-35.

[5]徐志刚.高校职业实用性体育教学内容的构建[J].体育学刊,2008(7):74-75.

[6]葛朝启,杨忠.高职体育“职业实用性模块教学”构建研究[J].无锡职业技术学院学报,2011(4):58-60.

[7]翁惠根,庞正志.高等职业院校职业实用性体育课程的整体设计[J].黑龙江高教研究,2008(8):134-137.

责任编辑 王国光