知人论世,成就卓著

——徐朔方和戏曲研究

文|徐宏图

知人论世,成就卓著——徐朔方和戏曲研究

文|徐宏图

徐朔方(1923—2007),原名步奎,浙江东阳市人,是我国二十世纪五十年代中期以来古代戏曲小说研究重要开拓者之一。半个世纪以来,他在戏曲研究金元杂剧、明清传奇以及南戏诸方面,均进行了深入研究或考证,发前人所未发,取得了丰硕的成果,著作等身,受到学术界的高度重视和推崇,在国内外均享有盛誉。今值徐朔方先生逝世十周年,总结先生的学术人生与理论成果,探讨他的治学精神与教育理念,无疑是对先生最好的缅怀,对学术最高的致敬。本刊特别推出“怀人忆旧·纪念徐朔方先生逝世十周年”专题,共五篇纪念文章,分期刊登,以飨读者。

我与徐先生的交往,始于1984年8月同时受聘于《中国戏曲志·浙江卷》编委会编委之时,直到他驾鹤西行,长达二十多年,期间得益于先生的教诲与提携甚多。有感于未见有专文总结徐先生在戏曲研究方面的成就,值先生仙逝十周年之际,特撰此文以作纪念。

知人论世,成就卓著

徐朔方这种独立思考、“知人论世”的治学方法是在他长期的学习与研究生涯中逐步养成的。1943年秋,徐朔方考取浙江大学龙泉分校师范学院中文系。读大一时,除夏承焘教授的语文课外,其他老师的课使他感到枯燥乏味,其中有一位先生竟连原文带注照本宣讲《庄子·逍遥游》,令他产生与《牡丹亭》中杜丽娘同样的感受:“依注解书,学生自会。”于是大二即转到英国语言文学系,直至毕业。其间,除了娴熟地掌握英语外,还系统地钻研欧洲文学,使他日后在研究中国古典戏曲小说时多了一个可资对比的参照系,从而产生了诸如《汤显祖和莎士比亚》等名篇。

1947年大学毕业后,受聘于省立温州中学教语文,曾选取托尔斯泰《战争与和平》以及《复活》的英译本片断作为教材。其时胡兰成化名“张嘉义”亦来温中任教,经夏承焘教授介绍二人认识,胡十分赏识徐朔方的才气,称他“心思干净,聪明清新,有点像张爱玲”。1949年温州解放,转到省立温州师范学校,除语文外,还教心理学、教育测验与统计、政治等课程。

1954年春,徐朔方调入浙江师范学院(不久改组为杭州大学)中文系任教。中文系的所有文学课程,如儿童文学、外国文学、当代文学、现代文学与习作等他都教过,并兼任外国文学教研室副主任。1978年任副教授。1981年任教授。1993年被浙江省人民政府批准为终身教授。

徐朔方与戏曲结缘,始自少年时代。他的家乡与义乌相邻,是南戏的流行地。外祖父村里就有一个叫“王玉麟”的戏班,唱的是弋阳腔、高腔、徽调和昆腔。村里经常请戏班演出,8岁那年他在外曾祖母丧事仪式上看过高腔《破地狱》,记忆深刻。这是目连戏中的一折,东阳民间凡男人死了例演《破地狱》,女人死了则演《破血湖》,亦可演《破地狱》。东阳有一朱氏道士班至今尚在演出,笔者近年看过演出并作了记录。在16岁至19岁于省立联合师范学校求学期间,徐朔方接受音乐教师顾西林的影响,酷爱昆曲,化了很多功夫学会工尺谱演唱昆曲,昆曲需用笛子伴奏,不能边吹边唱,于是他又学会钢琴,边弹边唱。《牡丹亭·游园》“袅晴丝”一曲就是那时学会的。1947年于省立温州中学任教时,就经常到昆曲爱好者徐玄长家里唱昆曲,徐玄长吹笛子,他唱贴旦,胡兰成亦经常在座,还“对了字句”听他演唱。

1956年是徐朔方学术生涯中非同寻常的一年,除出版论著、完成《汤显祖年谱》的撰写外,他还应邀参加全国《琵琶记》讨论会。会上他关于《琵琶记》宣扬封建教条、人物塑造概念化等问题的发言,引起强烈的反响,被当作“否定派”遭到了冬尼、侯代麟、顾学颉、陈北鸥以及他的老师王季思教授在内的大多数“肯定派”的反对。徐朔方在未被真正说服之前决不违心地改变自己的观点,在以冷静、科学的态度仔细听取了“肯定派”的意见之后,继续提出尖锐的相反意见,以表现出唯真是求、不畏权威的学术胆识与勇气。此后,这种科学研究的根本精神与鲜明个性贯穿他的学术生涯始终。

1958年,《汤显祖年谱》由中华书局出版。是年《〈长生殿〉校注》由人民文学出版社出版,除了缜密精到的校注外,徐朔方还在长篇前言中,从剧本的思想内容到艺术特色作了精辟的论述。如针对当时有人把《长生殿》艺术真实与历史真实混为一谈,指出剧作家所关心的并不是要使唐明皇、杨贵妃作为真实的帝王和后妃的形象来描写,所以美化他们的爱情并不意味着是对生活的歪曲,而只是利用这一个题材,在他的笔下,李、杨已经由历史人物成为传说的人物,因此,剧作家就可以在自己所创造的传奇色彩的气氛里,通过他们来歌颂“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”的生死不渝的爱情,这就使得作品含有广泛的意义。此外,他还对《长生殿》的民族意识问题作了同样精辟的阐述,以帮助读者准确理解和阅读这部名著。

徐朔方笺校《汤显祖全集》书影

1961年,徐朔方完成《汤显祖诗文集编年笺校》,与钱南扬先生的《汤显祖戏曲集》合为《汤显祖集》,由中华书局上海编辑所于当年年底出版。1982年上海古籍出版社再版时即分为《汤显祖诗文集》和《汤显祖戏曲集》分别出版。

1961年是徐朔方忍受丧妻之痛的一年,结发杨笑梅长年病卧在床,是年初终于被病魔夺走了生命,使他悲痛不已。杨笑梅也是一位爱好古典戏曲的才女,曾与徐朔方共同点校《牡丹亭》。杨笑梅去世之后,徐朔方以顽强的毅力继续从事研究,夫妇合作的《〈牡丹亭〉校注》于1963年由人民文学出版社出版。此外还继续修改《汤显祖评传》,并开始撰写《明代文学史》部分初稿。其中《〈牡丹亭〉校注》用力之勤,超越《〈长生殿〉校注》。汤显祖学识渊博,不仅经史子集与稗官野史无不涉猎,且精通佛道二藏,生辟典故随处可见,欲作详尽校注,谈何容易!为此,徐朔方走南闯北,直至海外,不知查阅多少古籍。汤剧中的下场诗又好集唐人诗句,为纠正原刻本的某些讹误,徐朔方不得不把《全唐诗》重新翻阅了一遍。长篇“前言”将《牡丹亭》与《西厢记》《红楼梦》进行比较而得出的“杜丽娘的反抗性超过莺莺,正如后出的林黛玉又超过她一样”的结论亦令人信服。上述二种校注本均已成为通行本,在海内外已多次重印。

从1961年前后开始,徐朔方在研究戏曲的同时,逐渐把注意力转向古典小说的研究。对《金瓶梅》《水浒传》《西游记》《封神演义》《平妖传》《杨家将》等明清小说的成书过程进行深入的探讨,撰写了《〈金瓶梅〉的写定者是李开先》《李开先的生平及其著作》等论文。

“文革”期间,徐朔方被迫中断了原先的研究,闭门通读《二十五史》,后集中研读《史记》与《汉书》,撰写了《史汉论稿》一书,对司马迁、班固及二人著作作了客观的评价。

“文革”结束后,随着国家的复苏,徐朔方的学术研究也进入了黄金期。仅1983年至1993年的十年间,就先后出版了《论汤显祖及其他》(上海古籍出版社,1983)、《史汉论稿》(江苏古籍出版社,1984)、《元曲选家臧懋循》(中国戏剧出版社,1985)、《论〈金瓶梅〉的成书及其他》(齐鲁书社,1988)、《沈璟集辑校》(上海古籍出版社,1991)、《晚明曲家年谱》(浙江古籍出版社,1993)6部专著。其中《论汤显祖及其他》获中国戏剧理论优秀著作奖,《论〈金瓶梅〉的成书及其他》获浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖,《晚明曲家年谱》获全国优秀古籍图书一等奖、浙江省教委优秀科研成果一等奖、董氏文史哲研究基金会优秀成果一等奖。

上述所有著作中,《晚明曲家年谱》可谓是徐朔方贯注心血的著作,共收明代戏曲家年谱39种,分年谱、行事系年、事实录存三类,又按籍贯分苏州、浙江、皖赣三卷。始于1958年初版《汤显祖年谱》,至1993年全书行世,历时长达35年,可见耗时之多,用力之勤。孟子曰:“颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也。”徐朔方的这部巨著,无疑是架构中国古典戏曲研究的一项基础工程,具有重要的理论意义。

1993年岁末,集徐朔方主要研究论著与诗文创作为一书的《徐朔方集》由浙江古籍出版社出版。全书分曲论编、稗论编、年谱编、文史编、创作编五部分,精装成五册,计250余万字,销路颇好。

《徐朔方集》的出版,当是为徐朔方40多年的学术研究工作一个圆满的总结,可徐朔方并没有因此而驻足,而是努力有加,笔耕不止,除重新笺校《汤显祖全集》、搜编《海外孤本明代戏曲集》、主编《古本小说集成》、继续撰写《明代文学史》外,还撰写了《曲牌联套体戏曲的兴衰概述》《论书会才人》《论王实甫〈西厢记〉杂剧的创作年代》《评〈录鬼簿〉的得与失》《奎章藏本〈伍伦全备记〉对中国戏曲史研究的启发》《汤显祖戏曲的腔调和他的时代》《目连戏三题》《论〈思凡〉》等论文。先后出版了《汤显祖评传》(南京大学出版社,1993)、《小说考信编》(上海古籍出版社,1997)、《汤显祖全集笺校》(北京古籍出版社,1999)、《徐朔方说戏曲》(上海古籍出版社,2000)4部论著。

2000年春,徐朔方的第二位夫人宋珊苞因病去世,再度给了他以沉重的打击。然而,他依然没有被不幸与困难击倒,而以顽强的毅力继续从事研究与写作,于是年岁末出版《徐朔方说戏曲》(上海古籍出版社),此后即集中精力继续撰写与修改《明代文学史》,至2003年夏天因摔倒以致昏迷不醒而住进医院的前夕,终于完成修改工作,只待出版了。此外还有好几项研究课题也在同时进行,并取得一定的成果。

不落窠臼,力创新说

徐朔方是一位极富探究能力与创新意识的学者。他一方面继承了乾嘉学派的“无征不信”的考据传统,十分重视史料的搜集、甄别与整理。他笺注校订《牡丹亭》《长生殿》《汤显祖诗文集》《沈璟集》等,尤其是在撰写《晚明曲家年谱》时所进行的大量考据工作,可谓是细入毫发,一丝不苟。另一方面又特别注重总体观察和理论概括,以大量深入细致的个案研究为基础,指出许多前辈或时贤未曾发现或忽视的中国古典戏曲小说固有的发展规律,创立了不少极具学术个性的新说。

首先,他通过长期的考察,指出中国戏曲与小说存在着“同生共长、彼此依托”的特殊关系,提出必须将二者结合起来进行研究的新观点,受到学术界的高度重视。他在《我与小说戏曲》一文中明确指出:“中国的古代小说戏曲和西方不同,有它独特的成长发展的历史。它的特点之一是小说和戏曲同生共长,彼此依托,关系密切。”在《论书会才人》一文中又说:“中国古代小说和戏曲的关系十分密切,不知其二,要知其一,简直不可能。原因即在于两者本是同根所生的事实。”徐朔方正是运用这一研究方法解决了许多前人没有解决的疑难问题,包括同一题材的戏曲、小说的互相影响和不同题材的戏曲、小说在某些情节与技巧上的互相吸收或借鉴两个方面。前者如戏曲《宝剑记》的作者,前人一般都认定是李开先,而徐朔方在《南戏〈拜月亭〉和〈金瓶梅〉》一文中则指出:“《金瓶梅》第六十二回因袭《宝剑记》第二十八出,《宝剑记》却又来自《拜月亭》即《幽闺记》传奇。……这不是一般的抄袭,而是小说戏曲中常见的因袭现象,它们在无作者主名的世代累积型的集体创作中屡见不鲜。”因而得出《宝剑记》的原作者不是李开先,李开先“只是改编写定者”的结论。又如徐朔方在20世纪60年代初发现《金瓶梅》第七十回正宫【端正好】套曲(五支)采用李开先的《宝剑记》传奇第五十五出,而《宝剑记》脱稿于嘉靖二十六年(1547),据此得出《金瓶梅》成书的上限“绝不可能早于这一年”即嘉靖二十六的结论,同时推断它的写定者或写定者之一是李开先或他的崇信者。后者如徐朔方在《〈金瓶梅〉成书新探》中指出《金瓶梅》引用李开先的《宝剑记》传奇的主要段落多达9回,另加套曲20套、清曲103首,大都散见于《盛明新声》等曲选中,可见戏曲对小说影响之大。反之,徐朔方又在《汤显祖和〈金瓶梅〉》中指出,“临川四梦”的《牡丹亭》第十、十七、十八出,《紫钗记》第十一出,《紫箫记》第十三出、十六出,《邯郸记》第二十出等,其中有关性描写,均受到《金瓶梅》的影响,以见小说对戏曲影响之深。正因为戏曲与小说同根同源,所以徐朔方才说,只知其一,不知其二,简直不可能,惟有结合研究才行。

其次,徐朔方在前辈与时贤研究的基础上,较为系统地提出了中国古代戏曲小说大都属于世代累积型集体创作的观点。他说:“近十年来,一个想法终于在我的学术思想中由朦胧而变得明朗:‘中国小说戏曲史的另一引人注目的现象是相当多的作品是经书会才人、说唱艺人和民间无名作家世代流传以后才加以编著写定。文人的编写有时在重新回到民间、更加丰富提高之后,才最终写成。本书把这一类作品称之为世代累积型集体创作。’”

这是最受徐朔方关注的一个问题,在许多论文中他都反复论述过。其中关于南戏,在《从早期传本论证南戏的创作和成书》及其续篇《南戏的艺术特征和它的流行地区》中指出,所有的南戏都是未经文人认真写定的世代累积型集体创作,《琵琶记》是唯一的例外。徐朔方关于金元杂剧在总体上作为世代累积型集体创作的理论认识,早在多年前论述《赵氏孤儿》(1953)、《倩女离魂》(1954)时已有所触及,后在论文《臧懋循和他的元曲选》和《莎士比亚和中国戏曲》中又有进一步阐发,在经过充分酝酿和推敲之后,才在论文《金元杂剧的再认识》中正式地系统地作出论证。虽然早在王国维之后,胡适、鲁迅、郑振铎及其他早期学者,在《西厢记》《三国志演义》《水浒》《西游记》等个别作品研究中已提出过这类似的论点,但由于当时所能提供的论据不够充分,以致他们的论断有时同臆测难以截然区分,或夸张失度,以为关汉卿、王实甫各有同姓名的曲家不止一个人,施耐庵、罗贯中并不存在,因而这一观点在具体研究中影响甚微。许多研究者一面承认这些作品是世代累积型集体创作,一面实际上却又在无形中把它们作为个人创作看待。正因为如此,徐朔方才从宋元南戏、金元杂剧、明清传奇以及《金瓶梅》《水浒》等小说中举出大量的论据,通过多篇论文加以阐述,终于在学术界引起强烈的反响与重视。

第三,徐朔方在金元杂剧、明清传奇以及南戏等领域,都有独特的见解而提出诸多新说。

在金元杂剧方面,在任二北《唐戏弄》的基础上,进一步指出王国维在杂剧分期上的重大缺陷和“元曲”一词应当更正为“金元杂剧”的理由。他在《金元杂剧的再认识》一文中说:“王国维说‘真正之戏剧起于宋代’,可在他的著作中并没有具体落实,他的真实主张是‘论真正之戏曲,不能不从元剧始也’。这是他的杂剧分期的重大缺陷。三个时期的划分如果不太合理,需要调整,那是次要的问题,如果真正存在过金杂剧,那末元曲一词应当更正为金元杂剧,或更谨慎地说,金(宋)元杂剧。”王国维的观点几成定论,长期在学术界起主导作用,徐朔方为了纠正其错误,以惊人的毅力,从现存杂剧的作者与作品中找出带有金代印记的杂剧21种,以阐明“元杂剧”一词应当更正为“金元杂剧”。又从中找出以开封作为全剧背景的杂剧38种,加上以洛阳、郑州、许州等地为背景的杂剧30种,合计68种,占全部现存杂剧的42%;大都及元代中书省所属今河北、山西、山东为背景的杂剧37种,占全杂剧的23%,以证明开封及中原地区作为金元杂剧最重要的中心是不可忽视的。证据富赡确凿,令人信服。

徐朔方著《古代戏曲小说研究》书影

关于明清传奇,徐朔方用力尤勤,提出的新见也更多。例如:在《再论汤显祖戏曲的腔调问题》一文中,列举汤显祖本人有关他的戏曲唱腔的九条记载,并结合其他考证,提出汤显祖戏曲所用的腔调为“以海盐腔为前身的宜黄腔”,而不是前人所说的昆腔,从而纠正了这一长期以来所形成的根深蒂固的错觉,还它一个真面目。在《汤显祖戏曲的腔调和他的时代》一文中,又一反传统的说法,指出“汤沈之争”并不如人们所想象的那样是文采派和格律派或本色派之争,同他们政见的进步和保守也没有太大的关系,争论在于唱腔和格律的差异。之所以给后人造成误解,是由于对对方的赞扬和贬斥都起于沈璟,通过共同的友人孙如法和吕胤昌而传达,汤显祖愤愤不平的反诘使矛盾进一步加深,他们都没有点出争论的实质,在各自的心中虽不言而自明,而在后代却一直没有弄清症结所在。徐朔方还进一步指出这场争论的焦点在于汤显祖坚持南戏曲律的民间传统,沈璟则在于将民间南戏的一个分支昆剧加以进一步规范化,以期有助于昆腔的兴旺发达。在《我与小说戏曲》等文中,徐朔方也一反传统,指出就戏曲创作而论,并不是从梁辰鱼的《浣纱记》开始所有的传奇都有意为昆腔而创作,昆曲是在万历之后才成为全国性的剧种,此前它只能作为南戏的一个分支,与海盐腔等并存,其势力远不如海盐腔,仅局限于苏州一带。

关于南戏,徐朔方亦有不少高见。例如,他对南戏与传奇的区分就有一个全新的说法,他在《我与小说戏曲》一文中指出:“南戏和传奇的区别并不取决于它们的唱腔,不是只有南戏为四大声腔所同时适用,而传奇只适用于昆腔。它们的主要区别在于南戏是民间戏曲,而传奇是文人创作,其他不同的属性都由此而产生。”又如,他对南戏流传和创作的下限亦有独到的见解。通常的说法是宋元两代加明初,徐朔方却大不以为然,他在《我与小说戏曲》中指出:“民间南戏由于流传和创作的过程很长,难以确切指明它的年代而被忽视,通常所称宋元南戏,实际上并不限于宋元,在整个明代它并未衰歇,而且仍盛行于我国东南各地,创作和流传都以同样的规模在继续,正如同杂剧在明代一样。只是由于文人传奇的兴起,它失去了昔日的垄断地位而使人误以为它已经衰落。如果分散在浩瀚如海的明代诗文集中片言只语的记载,难以给人留下深刻的印象,小说《金瓶梅》所描写或提及的频繁的戏曲演出足以使人猛省,它们全都是杂剧和南戏,没有一个字提及昆腔。”

总之,旧说屡破,高见迭出,既开拓了研究领域,又提高了研究档次,难能可贵。正如章培恒教授在庆祝徐朔方先生从事教学科研五十五周年学术研讨会上所说:“像徐朔方这样将史料考证与理论概括完美地结合起来,当今中国古典文学研究界也很少有人能做到。”

治学严谨,后人可鉴

徐朔方在中国古代文学研究尤其是元明清戏曲小说研究领域之所以取得如此辉煌的成就,除了天分、才情与勤奋之外,与他严谨的治学精神是分不开的。总结其治学精神,可供后学借鉴的至少有以下几点:

首先,继续探索,不断修改以至重写旧作。这是徐朔方治学的一大法门,他在《我的自述》中说:“我不急于争辩,但哪怕在几年以至几十年之后,我也要重申并完善我的观点。”这样的例子太多了,如在1956年《琵琶记》讨论上,徐朔方因指出该剧存在着“维护封建统治的总的倾向”,而受到多数人的反对。此后30多年时间里,徐朔方不断地再探索,先后又发表了《论〈琵琶记〉》《〈琵琶记〉的作者问题》《高则诚和罗贯中不是同学》以及《高明年谱》等。除了实事求是地修正了原先的某些缺点或错误使之更加完善外,对原本就正确的观点则仍然坚持并予以重申,他说:“其实我在‘着重地指出它的维护封建统治的总的倾向性’的同时,就指出‘《琵琶记》在中国戏曲史上毕竟是有它的地位的……高明的改编是南戏由民间艺术过渡到文人创作——传奇的转折点。《琵琶记》改编的出现表明了从此以后传奇开始成为明清两代中国戏曲的主要样式。’尽管我的短论存在着这样那样的缺点,我想把它看作对《琵琶记》的否定,是难以令人信服的。”又如1954年徐朔方在《新建设》杂志发表论文《马致远和他的杂剧》,36年后他又发表同样题目的论文;50年代发表的论文《汤显祖和他的传奇》到1993年的专著《汤显祖评传》;1957年的《汤显祖年谱》到1993年收入《晚明曲家年谱》中的《汤显祖评传》重写本,都是同样的例子。

徐朔方先生与吴书荫教授

其次,不轻信前人或权威的结论,要亲自进行验证。其结果往往发现长期被人们忽视的谬误,从而进行精细的考证与深究,终于取得重大的突破与成果。这样的例子也很多。如他曾说:“我一生最满意的文章是《金元杂剧的再认识》及《论王实甫〈西厢记〉杂剧的创作年代》。”这是因为这两篇文章有重大突破的缘故。前者以大量的数据,指出王国维既无视金代也是杂剧发展的重要朝代,又无视金代首都开封曾是更重要的杂剧中心城市的事实,认为向来所称的“元杂剧”或“元曲”均不妥,应更正为“金元杂剧”;其中心城市除大都、平阳、杭州之外,还有一个更重要的城市开封,从而突破我国古代戏曲史的奠基之作王国维的《宋元戏曲考》有关“元杂剧”(“元曲”)与元杂剧的“三大中心”的论断。对此,徐朔方深有体会地说:“王国维是近代研究古代戏曲的第一人,他把一向人家看不起的戏曲带到学术的殿堂,我还参加过纪念他诞辰的会议。不过我们现在搞戏曲研究一定要跳出王国维的圈子,即跳出《录鬼簿》的圈子。因为王国维的《宋元戏曲考》完全是根据《录鬼簿》来说的,而《录鬼簿》绝对不是严格的书。”后者则通过对王实甫的《丽春堂》杂剧和散曲作家白无咎、冯子振的考证,指出他的老师王季思先生所假定的王实甫的年代“应该和白无咎、冯子振相差不远,而比关汉卿、白仁甫略迟”(《西厢记叙说》)难以成立,而必须大大提前,同他《丽春堂》杂剧作于金代相一致。从而突破向来所谓关汉卿为元代人和《西厢记》写于元代的权威说法,首次提出关汉卿是金代杂剧作家与《西厢记》为金代杂剧的论断。此外如评《录鬼簿》的得失,指出“孙楷第《元曲家考略》用力甚勤,结果则一半可信,一半可疑”“汤显祖和沈璟之争由曲律而引发,并非如同某些人所想象的那样是文采和格律(或本色派)之争”以及南戏的发源地与流行地的论说等,均有重大的突破。

第三,搞戏曲研究要懂得音乐,要多看戏。这是徐朔方的切身体会。他说:“戏曲研究的人最好会唱几句,我读高中时,对唱戏很感兴趣,花了很多功夫。我的一个老师是苏州人。放假时,我请她将昆曲的谱寄给我,开学后就交还给她,她写信批评我:你老是喜欢才子佳人的东西,思想不对。我以为她不会寄谱给我了,不想她后来还是寄了来。我看的是工尺谱,但唱的还是哆来咪。昆曲是笛子伴奏,我以为对自己不好,因为吹笛子就不能唱了,于是就学钢琴,一边弹一边唱。”可见徐朔方工尺谱、简谱、五线谱都精通。关于看戏,徐朔方又说:“我希望你们多看戏,梅兰芳6次到杭州,我都看了,晚上回来学校关了门,我就爬墙。我看苏联的戏,芭蕾舞的确不错,我们的眼光不能太窄,外国的东西也有好的。”正因为徐朔方懂音乐,所以才写出诸如《再论汤显祖戏曲的腔调问题》《曲牌联套体戏曲的兴衰概述》《汤显祖戏曲的腔调和他的时代》以及《目连戏三题》等名篇。不懂或不甚懂戏曲音乐,正是我们这一辈搞戏曲研究的人一大缺陷。如徐朔方在《目连戏三题》中一再论及的作为民间戏曲的《莆仙戏目连救母》与《绍兴救母记》的曲牌省略、定格、缺字、前腔、犯调、集曲以及以讹传讹、帮腔等问题,均很有见地。

此外,徐朔方中外贯通,利用自己在欧州文学方面的良好修养,把中国古典戏曲放在东西方文化发展的历史大背景下进行考察比较,把戏曲研究与文学创作相结合,在出版戏曲研究专著的同时,亦出版诗集《似水流年》与散文集《美欧游踪》等,从自己在创作实践中所获得的真实的审美感受出发,去理解和准确把握古典戏曲的精华等,都是十分成功的经验,给我们以有益的启迪。

徐朔方的弟子遍布海内外,而且都学有专长,其中不乏知名学者或学术骨干,早年有周育德、孙崇涛等,近年有黄仕忠、廖可斌、张梦新、楼含松、周明初、汪超宏、徐永明、徐大军、徐永斌等,其中黄仕忠与廖可斌已是“长江学者”,堪称名师出高徒。

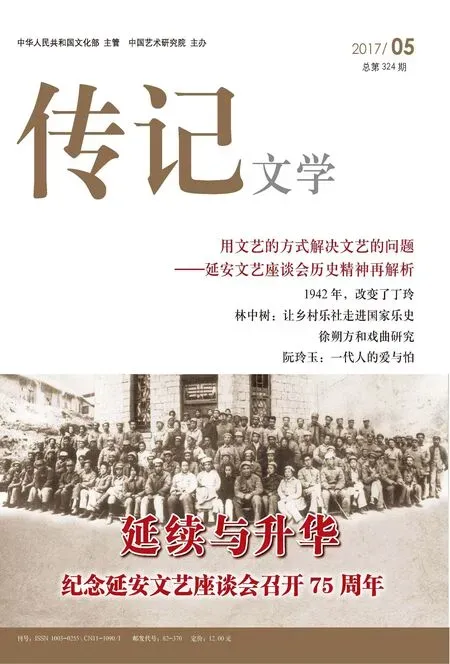

在“庆祝徐朔方先生从教五十五周年学术研讨会”上,徐门弟子合影留念

责任编辑/胡仰曦