民国时期江西职业教育的几点思考

摘 要:民国时期江西职业教育得到较大发展,其在区域分布较为广泛、办学形式及办学层次的多样性、政府对职业教育的管理与扶持力度逐步加强、教学内容的实用性等方面为今天职业教育的发展提供了可借鉴的经验。

关键词:民国;江西;职业教育;思考

作者简介:王栋(1983-),男,吉林榆树人,南昌师范学院讲师,研究方向为中国近现代史。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2016)35-0077-05

鸦片战争后,中国国门被列强打开,外国廉价商品充塞于中国市场,尤其是中日甲午战争之后,列强获得了在中国开设工厂的特权,利用中国廉价的原料及劳动力,对中国进行经济侵略,严重冲击着中国的民族工业。至清末民初,以实业救国、发展职业教育的呼声响遍全国各地。

职业教育,是一种实利教育,其目的在于为社会上各阶层的民众,习得一艺或一技之长,从事于社会上有益的生产事业,并得到适当的生活技艺,既以利其人,兼以利及社会。由此,清末民初,一种与传统教育不同的职业教育在江西各地悄然兴起。

一、民国时期江西职业教育概况

1896年由江西绅士蔡金台在高安创办的蚕桑学堂开江西职业教育之先河。到辛亥革命前,江西的职业学校有1905年创设的实业学堂(1906年改称江西高等农业学堂);1906年创办的江西政法学堂;1910年在南昌开办的女子蚕业讲习所;1910年由数省在江西饶州合办的中国陶业学校;1911年创办的江西工业学堂等。至民国前,江西的职(实)业教育虽然数量较少,而且主要集中在蚕桑、农、陶瓷等少数行业之中,但它毕竟为民国时期江西职业教育的发展奠定了一定的基础。

民国时期,江西的职业教育在政府和民众中越来越受到重视,职(实)业教育有了较大的发展。期间,经历了更名、合并——发展——衰退的过程。民国初年,江西省对清末创设的各类职业学校进行了更名、合并等调整工作,使之更具有时代气息。如民国四年(1915年)南昌女子蚕业讲习所改称江西省立女子甲种职业学校;江西工业学堂改为江西省立第一甲种工业学校;省立饶州陶业学校更名为江西省第二甲种工业学校(1912年中国陶业学校改为省立饶州陶业学校);民国五年(1916年),昭武甲种农业学校改办于抚州。与此同时也创立了赣南道属甲种实业学校及浔阳道属甲种农业学校等一批新的职业学校。通过农、林、工、商、艺术、陶业等各项职业学校的创办,到1926年江西的职业教育已渐立基础。

从1927年开始到1946年,江西的职业教育进入了一个较大的发展时期。民国十六年(1927年)江西政务委员会对省内职业学校进行了较大的调整和重组:组建江西省立南昌职业学校,原省立工业、美术、商业、女职四校即为该校下属之四部,同年秋又将南昌职业学校的工业及美术二部合并,改设为省立第一职业学校;商业部为省立第二职业学校、女子部为省立女子职业学校;在赣县、抚州、吉安各设农校1所,九江设棉业学校,旋即将此四校分别改称为省立第一、二、三、四农业学校;景德镇陶业学校改称为省立陶业学校;原设星子的省立十三中学及西宁职业学校改组为林业学校,旋改称为省立林业学校。民国十八年(1929年)1月,在省会南昌,又新设省立助产职业学校。至此,江西省立职业学校达到10所。就以上各校而言,既有普通职业学校(如一职、二职、女职),也有特定专业的职业学校(如农、林、陶业等);既有男校、也专设有女校。江西职业教育逐渐趋向完备普遍。

随着职业教育在经济发展中的作用日趋凸显,职业技术教育也倍受政府重视。1931年8月,教育部通令各地发展职业教育,并于民国二十一年(1932年)和民国二十二年(1933年)先后公布了《职业学校法》和《职业学校规程》。根据教育部的通令,江西省教育厅在《二十二年度改进本省教育实施方案》中,“对职业教育予以大力强化,规定职业学校应依据其所在地的社会经济、生产原料及教育情况合理设置,并要求适应地方需要,在萍乡附近筹设职业学校一所”。同时规定“在尚未设立职业学校的地方,得视情形及需要,暂就原有小学内附设职业班或职业补习班以资救济。现有之初级中学也得视地方情形改办职业学校,附设中学部,其在同一地方有二校以上者,则将其半数改办职业学校,总期于五年内使全省职业学校约占中等学校的十分之四”。根據这一实施方案,民国二十二年(1933年)6月,江西部分中学(包括省立十二中、十三中)被改成了职业学校。调整改组后,到民国二十二年(1933年)全省职业学校达17所、71班、1918名学生、257名教职员工,规模得到了扩大。

抗战初期,按照国民政府战时教育计划的要求,江西省除规定各职业学校加强战时必要知识、技能的训练外,在省内还开办了一批具有地方经济特色的职业学校:如1939年在于都创办的省立造纸科初级实用职业学校、宜黄省立制麻初级实用职业学校以及婺源省立制茶科初级实用职业学校、1940年在赣县开办的省立制糖科初级实用学校等。职业学校在数量上有一定发展,到1940年江西省立职业学校增加至22所。由民间私人投资兴办的职业学校数量也在逐年增多。

抗战胜利后,江西在普通中学内附设职业班(科),如1946年安远县立中学附设主计科1班28人,分宜县立中学附设染织科3班17人,崇仁县立中学附设棉织科1班50人,私立剑声中学附设文书科3班50人,私立鳌州中学附设农林科2班74人。随着全面内战的爆发,江西省内职业学校纷纷被迫停办,至1949年5月解放前夕,江西省职业学校(包括省、县立、私立)不到20所[1]。

二、民国时期江西职业教育的几点思考

民国时期江西的职业教育在办学区域的分布、办学形式、办学层次、政府对职业教育的管理与扶持、教学内容等方面均有较大的发展,形成了一定的特色,为今天职业教育的发展提供了可资借鉴的经验。

(一)从职业学校的分布与办学形式、办学层次看,民国时期江西职业学校数量增多,分布较为广泛,职业教育办学形式、办学层次逐步呈多样性

清末江西的职业教育仅限于高安、庐山、饶州、南昌等少数地方,进入民国后逐步扩展到九江、景德镇、赣县、抚州、吉安、星子、武宁、宜丰、萍乡等全省各地,分布的地点更加广泛。民国十七年(1928 年),江西省教育厅为力谋职业教育的扩充,采取分区原则,依全省的形势、东西南北各方面积的大小,以及各地方对于某种职业的需求,将全省分为五个职业学校区,其九所职业学校的所属情况如下:

省会区:省立第一职业学校、省立第二职业学校、省立女子职业学校(此三校均设于南昌)

赣南区:省立第一农业学校(设赣州)

赣东区:省立第二农业学校(设临川),省立陶业学校(设景德镇,旋迁至鄱阳)

赣西区:省立第三农业学校(设吉安)

赣北区:省立林业学校(先设星子,后迁至庐山)、省立第四农业学校(设九江县沙河)

此九所职业学校均属与初中程度相等之初级职业学校。教育厅还规定,如果以后要添设同样专业的高级职业科时,仍当就其初级而扩充,不必附设于高中内。此后,江西的职业学校逐年增多,除办学数量由原来省立的7所,增加到20余所外,职业教育的领域更宽,由原来的蚕桑、农、林、工业,涉及到棉业、美术、商业、家政、助产、护理等社会各个领域。

从办学形式看,民国时期江西的职业教育不再局限于清末的私立和省立职业学堂,而是形成了省立、联立(几县联办)、县立、私立等多种形式的职业学校。特别是私立职业学校,民国期间发展较显著。如民国八年(1919年)创办于宜丰县的培根农业专门学校、民国十五年(1926年)创办于武宁县的女子职业学校(主要学习针织和刺绣)、1940年创办于瑞金县的初级森林科职业学校、吉安县吉州合作实用职业学校、万载县龙云初级农业职业学校等。

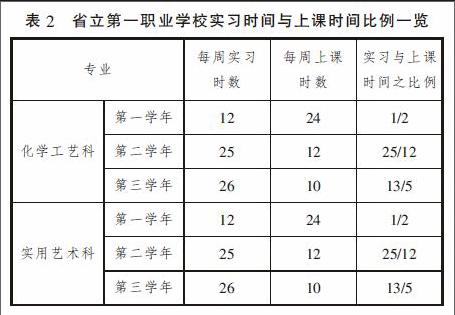

在办学层次和学科种类上,清末江西的职业教育较为单一,主要为实业学堂和讲习所。进入民国后,为了适应不同学业程度的学生及民众对职业教育的需求,逐步形成了从专门(大学)、高级(高中)、初级(初中)、小学、直至成人职业教育(普及、培训班)等多层次的职业教育模式和多学科(如表1)[2]。从表1可以看出,当时江西的职业教育已形成了从专科学校到初级学校的办学层次,不少中学附设有职业部(科),此外江西各地还办有相当于高小的职业学校,如清江贫儿学校等。多层次的办学形式,不仅可以为小学毕业不能升学的贫困学生提供一种职业预备,同时也可以为家境较为优裕,或有志深造者提供更高层次的职业教育学习;在学科种类方面涉及面较广,且贴近当时江西社会发展实际。

除职业学校外,对各业职工通过短期职业训练班进行培训,也是这一时期职业教育的形式之一。民国二十四年七月教育部公布《短期职业训练班暂行办法》,规定“私人或团体,如因社会或其所与办之企业,需要某种技术人员时,得办理之。……私立短期职业训练班之设立,由设立者呈报当地主管教育行政机关转报教育部备案。”[3]根据教育部的办法规定及社会、企业对技术人员的需求,1936年10 月,江西省政府创办的百业教育在南昌进行,仅半年时间在南昌14个行业开办15个补习班,1700多人参加培训,不久百业教育在江西全省推广。

(二)从管理和发展模式看,政府采取管理与扶持相结合发展职业教育

民国时期的职业学校,基本上是哪一级办学,由哪一级负担经费并由哪一级管理。职业学校内部主要有校务会(由校长担任主席)、教导部、训育部、事务部等组织机构,分别负责有关事务。江西也不例外,对省立、联立(几县联办)、县立申办职业学校严格按照教育部规程办理。对私人办理职业学校江西省除按教育部规定外,要求:“初级职业或职业补习学校经费有确定之资产或资金,其租息足以维持其每年经常费用者,或有其他收入足以维持其每年经常费用者,设备有自置或拨用之校舍与相当之校地、运动场、理科实验室、实习场所、标本、仪器、图书、校具各项者,均准试办。高级职业学校,其建筑设备工厂或农场经常费等等,均须确遵部定标准办理。”[4]

对中等职业学校招收新生,省教育厅规定除招收高小毕业生外,得招收确有同等学力者,但至少不得逾招收额百分之二十。否则将严惩,甚至停办。

为加强对各职业学校的管理,江西省教育厅制订了详细的条例对省内各职业学校进行详密考核并督促其改进。如二十四年度(1935年)江西省订定视察职业学校要点共四十八项,内分学校行政、训练、教学等,要求各校对照各点,先自查,随时改善,然后由江西省教育厅派员分赴各校视察,指示应行改进之点,各校多已按照指示事项,逐步实施,厉行改进,并将其将来计划表列(包括:课程方面、教师、设备、经费、实习、出品推销、就业指导等)报到省教育厅[5]。教育厅根据省督学或职业教育指导员的考核报告对各职业学校进行奖惩。凡成绩过劣或学风不良之职业学校,勒令停办。

另外,江西省采取各种措施不断加大对职业教育的扶持力度,特别是在经济上对县立县联立私立职业学校实施补助。江西省多次颁布条例对县立、县联立、私立职业学校实施经费补助。补助分两种情况。一种是普通补助费,规定:“凡在本省已备案之县立县联立及已立案之私立职业学校,每年度经省督学或指导员视导,报告办理合法,具有成绩,评定等第及格者,由教育厅核定给补助费。”[6];另一种是特别补助费,主要是针对私立职業学校。省教育厅多次发文从优补助各私立职校经费。如民国二十一年《江西发给私立学校特别补助费规程》规定凡在江西设立十二年以上的私立职业学校,或连续三次以上考核为甲等,或训育认真,校风整肃,成绩优异,并特别注意劳动生产教育,经教育厅考核属实者可领受特别补助费[7]。

私立职业学校特别补助费的金额较其他私立学校要高。如从民国二十二年度开始实施的特别补助费标准规定:私立高级和初级职业学校每班全年补助费标准每个等级分别均比其他高级和初级私立学校高40—20元不等[8]。

(三)从专业设置和教学内容看,民国时期江西职业教育结合江西省情,所设专业和教学内容逐步适应社会需要

清末江西省主要设立工业和农业两种学堂。民国时期江西省职业教育依照教育部规定开办施行,其间根据地方特点,结合人民日常生活及省内经济发展情况,对全省职校专业进行了相应的调整。特别是抗战以后,为保障服装等抗战军需物资的供给,全省职校比较侧重于染织、缝纫及家事等专业。如停办省立南昌工职之艺术、印刷科与木工科后,专办染织、应化2科;停办省女职之刺绣科后、于染织科续办外,添办家事、缝纫2科;省立初级实用职校原先之家事、缝纫、机械3科中,将机械科改为染织科。

1939年,省教育厅颁布《江西省生产教育改进案》,对全省职业学校及科目设置进行调整,明确了各职校的主次专业,并斟酌社会之需要情形提出改进重点,如省立南昌工业职业学校,以专办染织科为主,化学工艺、图案2科次之;省立南昌女子职业学校,以办理家事与缝纫2科为主,染织科次之。其余已设各种,并应逐年结束;省立工业专科学校附设高级机械科,仍须继续办理,唯应力求改进与设备之充实等。

1944年8月,根据教育部规定加强培养经济建设人才,江西对职业教育实行扩充校班,除增设省立南丰高级农职校外,于省立陶职增加陶职科,泰和工职增办土木科、水利科,农专附办中等农业机械科,医专附办中等医事药剂科。

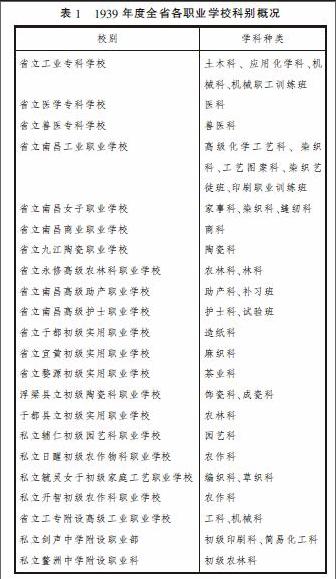

在教学内容上,加强实践教学,突出实用性。生产实习是民国时期江西各职业学校的重要教学内容。如民初规定江西省职业学校中的农学科每周生产实习在16小时以上,蚕学科在养蚕时期停课3周以内。工业学校各科实习时数,以作业之繁简定之,但每周与授课时数合计不超过45小时。商业学校则按照各科的种类确定实习时数。

江西各职业学校普遍重视实业教学,基本上设有校属实习基地,有的学校还有几个工厂(或农场)、商店等。如1927年秋,江西省立第一农业学校学生实习时间与上课时间之比为1/6,省立第二农校实习时间占16.19%,省立第四农校实习时间占上课时间的1/5,省立林业学校学生实习时间随年级增加,一年级占上课时间的1/4,二年级1/3,三年级I/2,省立陶业学校学生实习主要分为5部实习。

省立第二职校实习时间约占上课时间的1/3,省立女子职校第一年级实习时间较少,二年级加多,三年级实习时间与上课时间之比,平均约为1/2,省立助产学校实习时间约占上课时间的1/3[9]。

加强与生产建设机关合作是民国江西职业教育的重要特点之一。民国二十八年(1939年)江西省颁布《江西省生产教育改进案》改进现有职业学校并力谋职业化。要求:“各公私立職业学校应切实与生产建设机关联络,农业职业学校,应与农业院密切联络,商业职业学校,应与会计处暨银行公司联络,家事职业学校应与妇女生活改进会等机关联络;各公私立职业学校之教学,应切实改进不偏理论,注重实际应用多采社会上可资应用材料,作为教材,俾学生毕业后,即能实际工作;各公私立职业学校之实习,应认真实行,先谋技术之娴熟,再予以学理之印证,各种实习出品,并须精良适用充分商品化。各公私立职业学校应切实注重推广事业,如技术之改进,工具之介绍,经营之指导,展览会讲习会及训练班等俱应斟酌本校情形及社会需要分别举办。务期与社会职业界打成一片,扩大教育对象充分表现学校活动之气象,以增进学校教育之功能。此种工作,应视为学校最重要工作之一。”[10]

民国时期,江西职业教育发展较为迅速,并独具特色,为今天职业教育的发展提供了可资借鉴的经验。如职业教育办学形式、办学层次的多样性,对各业职工通过短期职业训练班进行培训;政府采取管理与扶持相结合发展职业教育;在专业设置和教学内容上,结合江西省情,所设专业和教学内容逐步适应社会需要等,值得思考、借鉴,为今天江西职业教育的发展汲取所长。

参考文献:

[1][2][9]张伊.江西省教育志(第一版)[M].北京:北京方志出版社,1996:329-330,349.

[3]短期职业训练班暂行办法[G].江西教育法规现况,民国:722.

[4]江西省政府秘书处法制室.江西省改进私立中等学校办法[G].江西省现行法规汇编·教育类,民国二十八年十二月:121.

[5][8]最近江西省职业教育实施概况[G].江西省政府教育厅,民国二十六年四月:20-23.

[6]江西省政府秘书处法制室.江西省政府核给县立县联立私立职业学校补助费规则[G].江西省现行法规汇编·教育类,民国二十八年十二月:169.

[7]江西省政府秘书处法制室.江西发给私立学校特别补助费规程[G].江西省现行法规汇编·教育类,民国二十八年十二月:25.

[10]江西省生产教育改进案[G].江西省国民教育现行法令汇编(第二辑),民国:159-160.

责任编辑 秦红梅