关于黄梅戏“传承与创新”引发的思考

○ 汪学节

一、黄梅戏行当制约剧种发展

行当是决定剧种是否成熟的重要标志。黄梅戏已有两百多年的发展史,真正形成剧种的时期是在上世纪50年代,严凤英、王少舫等老一辈艺术家在摸索开拓中大胆改革,将田间地头的黄梅戏唱进全国千家万户。黄梅戏因其唱腔委婉灵动,善于抒情,长期以来旦角占据主导地位,题材多是才子佳人类。黄梅戏又具很强的包容性,借鉴汲取了其他姊妹剧种的优势,为我所用,融合发展,逐渐打破行当单一的格局。上世纪80、90年代,以丑行、刀马旦等为主的黄梅戏开始活跃起来,涌现出《三岔口》、《活捉》、《放裴》、《杨门女将》等突出演员技艺与功夫的黄梅戏剧目,令人耳目一新。

进入新世纪,黄梅戏受外界多元文化的影响,尤其是网络文化的异军突起,又重新改变了行当格局。同时,黄梅戏与京剧、婺剧相比,武戏部分相对较弱。为发挥黄梅戏特有的优势,突出旦角的地位,抒发柔情基调,各院团又回归传统,《徽州女人》、《妹娃要过河》、《小乔初嫁》、《逆火》、《徽州往事》等以女性为主导的剧目又成批涌现。生行与丑行的剧目呈下降趋势,又出现行当发展失衡、单一的局面。

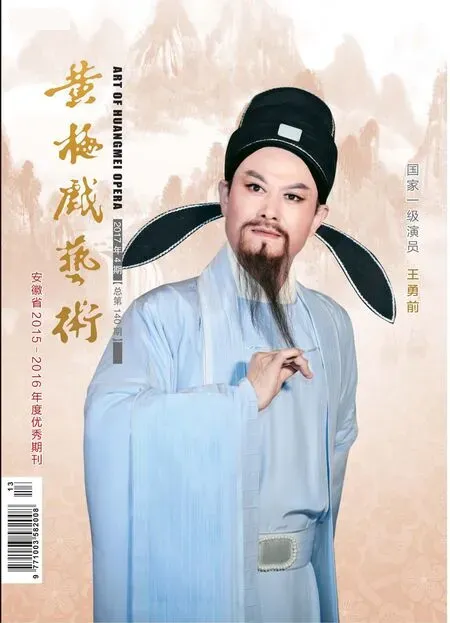

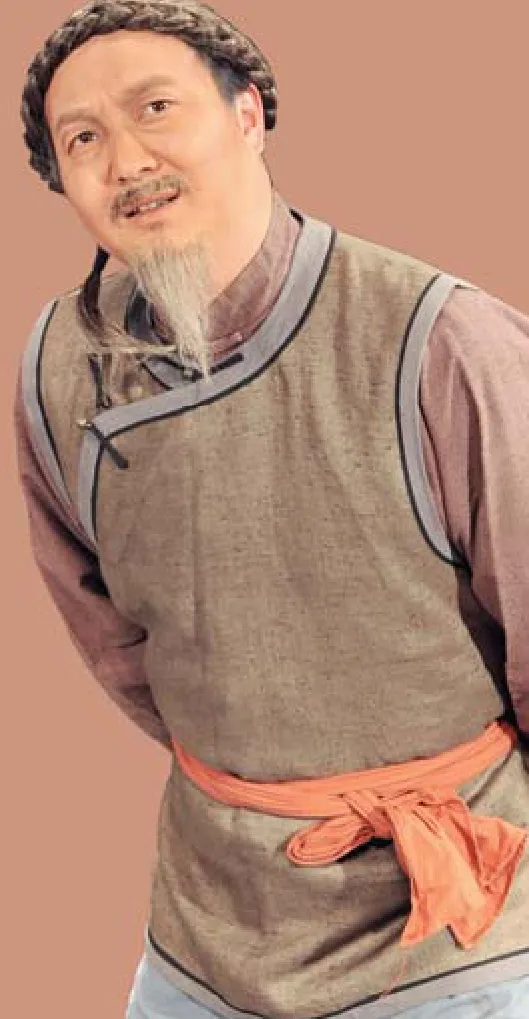

为繁荣黄梅戏文化事业,丰富黄梅戏行当,实现剧种全面发展,尽展黄梅戏生行的魅力,再芬黄梅艺术剧院创意策划以生行为主的《寂寞汉卿》,丑行为主的《靠善升官》等,并为剧院青年演员举办“文武小生”及“文武丑生”个人专场演出活动,引起黄梅戏界对行当的高度重视。

二、打破黄梅戏青黄不接的局面

有人说,“黄梅戏五朵金花的时代已经过去”、“黄梅戏到了青黄不接的时候”。安徽、湖北的黄梅戏剧院都面临人才匮乏与流失的困境,一是人心浮躁,外界诱惑太大,难以静心钻研艺术。二是学校师资力量薄弱,教育成了最大难题。三是剧院发展举步维艰,无法为人才提供强有力的保障。据调查研究,黄梅戏舞台上独挑大梁的基本是中青代演员,新生代演员很难站稳脚跟。黄梅戏作曲家、编剧基本呈老龄化趋势,青年从业人员寥寥数几。黄梅戏整个生产环境令人堪忧,因此,人才培养至关重要。

以再芬黄梅艺术剧院为例,近年来,再芬剧院逐渐摸索出一套“一体两翼”、“三维互动”的人才培养模式。“一体”就是再芬剧院,“两翼”就是以培养专业人才为主的高校和省级人文社科重点研究基地“黄梅戏艺术发展研究中心”。“三维互动”则是学校、政府和专业演出团体之间的合作。这种模式借助高校雄厚的文化和教育资源,结合自身丰富的艺术资源,共同培养高水平高素质的艺术人才。现如今,从中小学到高职高专,再到大学本科,最后到院团,形成了黄梅戏发展的良性循环。

三、创新是黄梅戏发展的“硬道理”。

黄梅戏出现今夕繁荣的局面,得益于创新。首先是“老戏新排”,黄梅戏有“大戏三十六本,小戏七十二折”,尤以老三篇《天仙配》、《女驸马》、《罗帕记》最为著名,各黄梅戏院团都一改老戏的传统样式及老腔老调,在原有基础上进行艺术再造,以符合现代大众审美。《女驸马》能成为黄梅戏经典保留剧目,剧作家王兆乾、杨琦、陆洪非三人功不可没;主演严凤英、麻彩楼、韩再芬所演版本各有不同,她们结合时代背景,融入自己创造性的想法,不断推陈出新。韩再芬吸收借鉴新世纪的影视剧、话剧等姊妹艺术,让《女驸马》更加新鲜有看点。同时《罗帕记》、《天仙配》、《荞麦记》、《乌金记》等传统戏都被贴上“传统韵味,现代审美”的标签,不断为传统戏注入新鲜的血液。

其次是“原创IP”。黄梅戏在发展的每个阶段都会出现典型剧目与典型的领军人物。新世纪初,韩再芬主演的黄梅戏《徽州女人》被称为黄梅戏史上具有里程碑意义的剧目,重点在于它在音乐上进行改革,丰富了唱腔门类;在表演上也摒弃传统程式化的套路,让观众对黄梅戏有了新的认识。各院团创排属于自己的“原创IP”,至关重要。随着舞台剧的出现,紧跟其后的就是电影、电视剧的拍摄,及一系列相关衍生产品的出现,从而带动黄梅戏产业的繁荣发展。

黄梅戏如何传承?如何创新?是当前必须解决的问题,应当引起政府、院团的高度重视。行当、人才、创新这三大课题缺一不可,行当决定黄梅戏发展的格局,人才是制约黄梅戏发展的命脉,创新始终是黄梅戏发展的活力。

——以泰州老行当协会为例