近代上海英文期刊与学术共同体的建构及中西文化交流

朱伊革

(上海师范大学 外国语学院,上海 200234)

近代上海英文期刊与学术共同体的建构及中西文化交流

朱伊革

(上海师范大学 外国语学院,上海 200234)

近代晚清民国时期较为宽松的国际学术空间和出版发行环境为上海英文期刊的诞生和发展提供了良好氛围和土壤。近代上海英文期刊以上海学术圈为轴心,聚集精英化的主编、编辑和作者队伍,发表了具有引领创新型的学术成果,构建了连接中西方学者并辐射至海外的学术共同体,有力推动了中西文化交流的发展和进步,开拓了汉学研究的新途径,为中西文化交流和汉学研究提供了丰富的知识储备和大量的文献资料,构成了近代中西文化交流及汉学研究的一道独特风景线。

上海英文期刊;学术共同体;中西文化交流;汉学研究

共同体是一个需要人们之间能够彼此影响的关系网,这种关系经常相互交织,并且能够相互增强。共同体需要信奉一系列共同的价值、规范、意义以及共同的历史和认同,即一种特殊的文化。[1](P15)学术共同体就是具有类似学术兴趣和价值取向,具有共同价值观、文化态度和行为方式的学者构成的一个松散型的学术群体。学术共同体成员之间互相学习、交流观点,共同推动学术发展和进步。晚清民国时期较为宽松的学术和出版发行环境为学者提供了相对独立的文化空间,提供了学术共同体建构与发展的良好氛围和土壤,也由此催生了众多学会,出版发行了一批具有国际影响力的英文期刊。在上海出版发行的若干英文期刊就是其中的代表,它们在中国近代的中学西传、西学东渐的文化交流以及世界汉学的发展中发挥着积极的作用,对学术共同体建构、近代中国学术发展以及中西文化交流起着重要的推动作用。

一、近代上海英文期刊与学会

1840年的鸦片战争“不仅揭开了中国近代史的序幕,也促成上海城市发展进程中的历史契机”。[2](P1)五口通商以后,上海租界不断扩大,大批外侨聚集上海,最多时超过15万人,上海逐渐成为远东的国际大都市。伴随着近代印刷术、海陆交通、邮政业的迅猛发展,上海成为近代中国出版业的发祥地,这也为上海英文期刊的出版和发行奠定了坚实的基础。

学术期刊作为一种传播媒介是学术共同体的重要关联纽带,是学术空间和文化空间的重要交流平台,是展现学术成果的重要途径和窗口。学术期刊与专业学会及学者个人的学术研究形成一个互为发展的链条,进而构成促进时代及学术发展进步的学术共同体。

众多侨居上海的西方学者根据共同的理想、学术兴趣成立了专门性研究机构即学会。学会作为一个现代学术共同体,以相关学科背景为基础,定期召开学术年会,交流学术研究的体会和心得,同时创办并发行学会的期刊,发表学会会员及其他学者的论文。期刊这一交流平台有力推动了学会学术研究的发展。

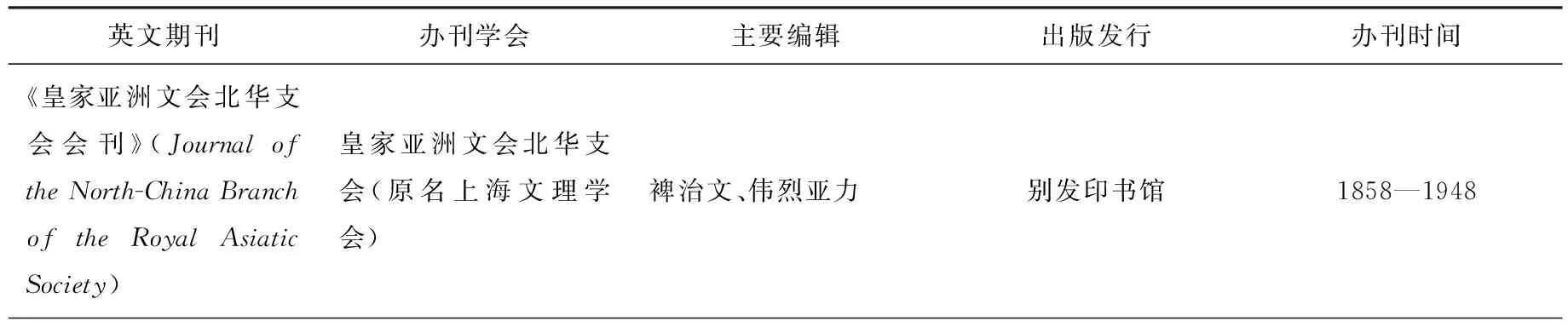

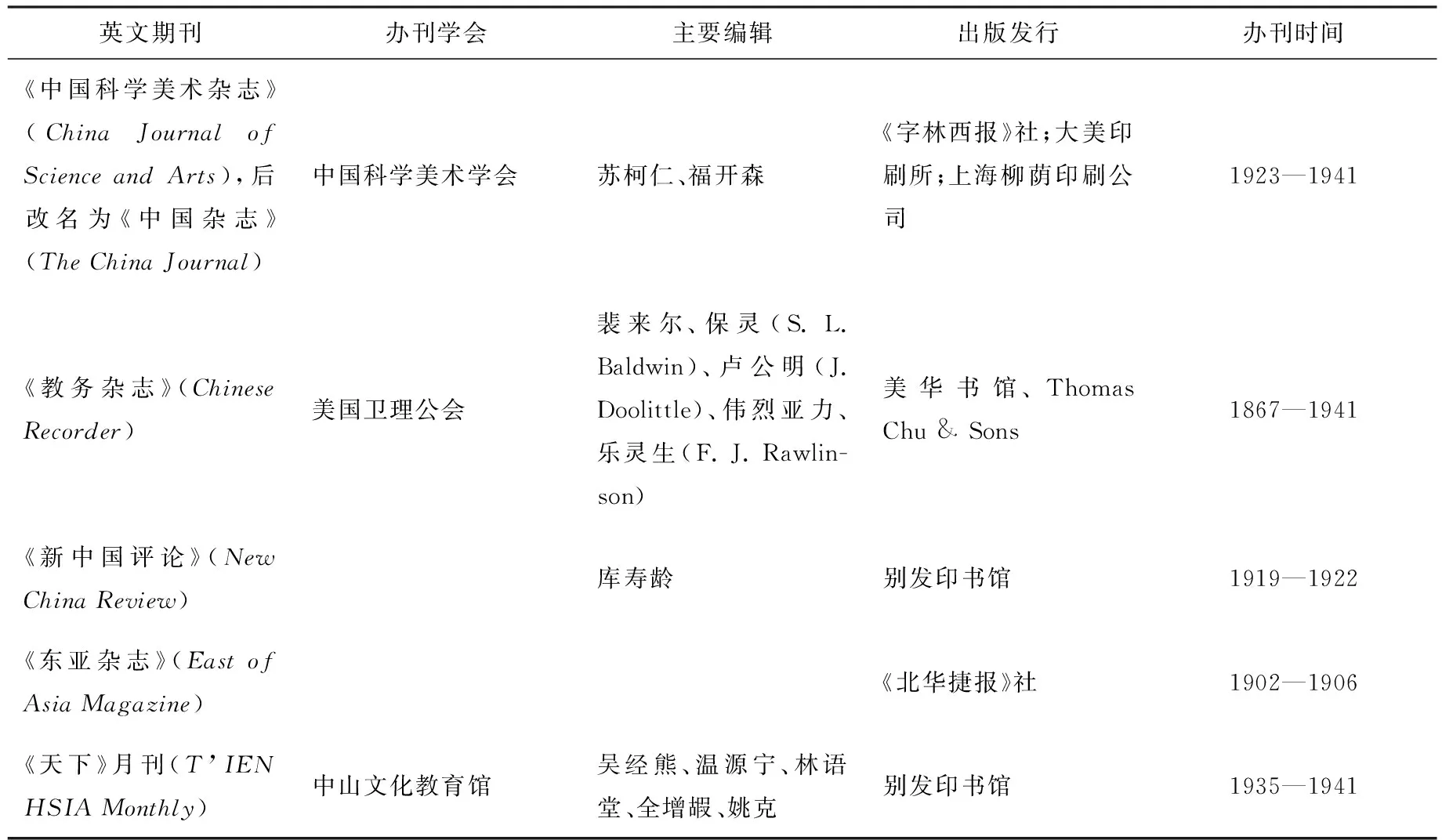

期刊、学会和年会构成学术共同体链条上的三个重要环节。晚清民国时期,侨居在上海的外籍人士成立了各类学会,出版发行了学会期刊,并定期或不定期召开各学会的年会。1857年9月,裨治文(E. C. Bridgman)、卫三畏(S. W. Williams)、汉璧礼(T. Hanbury)、里德(Reid)等人在上海成立了“上海文理学会”(Shanghai Literary and Scientific Society),一年后更名为“皇家亚洲文会北华支会”(The North-China Branch of the Royal Asiatic Society),并出版英文会刊《皇家亚洲文会北华支会会刊》(JournaloftheNorth-ChinaBranchoftheRoyalAsiaticSociety, 1858—1948)。学会及会刊旨在调查研究中国,包括中国的政治、法律、中外关系、地理、历史、哲学、文学等。[3](P1~13)《会刊》终刊于1948年,共出版75卷计109册。1923年1月,英国学者苏柯仁(A. de C. Sowerby)和美国传教士福开森(J. C. Ferguson)在上海创办英文期刊《中国科学美术杂志》(ChinaJournalofScienceandArts, 1923—1941),该刊也是成立于1922年的“中国科学美术学会”(The China Society of Science and Arts)会刊,1927年1月英文名改为TheChinaJournal,但中文名《中国科学美术杂志》没有更改,直到1936年1月中文名才改为《中国杂志》。该刊以“促进与中国有关的任何科学、艺术、文学、探险及其他类似主题的知识的传播”为己任,“驱逐外国对中国的无知——认为中国的文明相当于古埃及和巴比伦”,[4](P1)并致力于将其办成“面向知识界的、高水平的期刊”,[5](P1)19年间共出版35卷215期。《教务杂志》(ChineseRecorder, 1867—1941)是由在华美国卫理公会创办,1867年1月裴来尔(L. N. Wheeler)创刊于福州,1872年5月停刊,1874年1月英国汉学家、传教士伟烈亚力(A. Wylie)复刊于上海,1941年12月终刊。《教务杂志》“致力于传播中国及其相邻国家的科学、文学、文明、历史和宗教知识”,[6]74年间共出版75册,其文章主题多样,既涉及传教,也包括对中国历史、地理、植物等的介绍,还有对中国文学的译介。《新中国评论》(NewChinaReview, 1919—1922)于1919年3月创办于上海,创办人为英国汉学家库寿龄(Samuel Couling)。库寿龄表示要极力保持该刊的学术性,同时“发表主题各异的,具有吸引力的文章,让专业汉学家以外的人士感兴趣”。[7](P2)该刊共出版4卷26期。《东亚杂志》(EastofAsiaMagazine, 1902—1906)于1902年在上海创刊,1906年终刊,共刊出5卷30期,期刊的目标是“普及关于东亚的常识”,“让人们在国内就能更多地了解中国及其邻国”。[8]

此外,在沪华人也积极创办英文期刊,其中以《天下》月刊(T’IENHSIAMonthly,1935—1941)最具代表性。该刊由中山文化教育馆赞助出版,旨在加深各国间的文化交流,重点是向西方介绍中国,6年间共计出版12卷56期,主要编辑有吴经熊、温源宁、林语堂、全增嘏、姚克等。

近代上海主要英文期刊的简况见表1:

表1 近代上海主要英文期刊简况

(续表)

上述由在沪西人和华人主办的学会及近代上海英文期刊凝聚了一个以科学、历史、政治等为主体,以上海学术圈为轴心,辐射至海外的学术共同体,为海内外学者提供了学术交流的场所,促进了学术发展,构建了一个连接海内外众多学者的学术共同体。

二、近代上海英文期刊与学术共同体的建构

1.学术引领与学术垂范

学术期刊是一种重要的传播媒介,极大影响着学术共同体的发展方向和质量。期刊不仅要引领学术共同体的发展,而且要能汇聚学术界的精英。期刊编辑的学养决定了期刊发展的质量,这就要求期刊的主编和编辑人员具有很高的学识、学术远见和国际视野,学术期刊才能成为勾连作者、读者和编辑的纽带,作者和读者进而会对期刊具有学术皈依感。近代上海英文学术期刊最显著的特点之一是编辑及作者群体的学者化、国际化以及办刊的学术性原则。学术刊物的重要功能之一就是通过聚集一批精英化的主编、编辑和作者队伍,产生一批具有引领创新型的学术成果,发挥学术交流与辐射的功效,推动学术共同体的发展。

近代上海英文期刊的主编和编辑大都是各自学术领域的学术精英和知名学者。如《中国科学美术杂志》的主编福开森是位德高望重的政治家、教育家和汉学家。福开森曾担任金陵大学、南洋公学校长多年,担任过清政府两江总督刘坤一和湖广总督张之洞的顾问,并担任清政府商务部和交通部秘书及顾问,在中国高层具有广泛的人脉关系网。福开森也是国际一流的汉学家,曾出版《中国美术纲要》(OutlinesofChineseArt, 1919)、《中国绘画》(ChinesePaintings, 1927)、《中国神话》(ChineseMythology, 1928)等专著。该刊的另一位主编苏柯仁是著名的博物学家,在国际生物界享有盛名,于1923至1941年担任皇家亚洲文会北华支会上海博物馆馆长,并于1936年至1941年间担任皇家亚洲文会会长,是当时中国生物界举足轻重的领军人物。苏柯仁同时也是期刊的主要作者,他在《中国科学美术杂志》发表的论文涉及地质、园林、生物、考古、美术、人口,并出版了《华北的鸟兽》(FurandFeatherinNorthChina, 1914)、《一个博物学家的手记》(ANaturalist’sNote,BookinChina, 1925)等大量学术著作。《新中国评论》的主编汉学家库寿龄著有600多页的《中国百科全书》(EncyclopaediaSinica, 1917),一直被世界各地的汉学家广为引用,被认为是关于中国知识的宝库。

创刊于1858年的《皇家亚洲文会北华支会会刊》的编辑“多为饱学之士”,[9](Pix)裨治文、伟烈亚力、艾约瑟(J. Edkins)、金斯密(T.W. Kingsmill)、夏德(Hirth)均为19世纪中后期的著名汉学家。1910年以后的编辑福开森、莫安仁(E. Morgan)、苏柯仁、盖乐(E. M. Gale)、伊博恩(Bernard E. Read)等都在汉学领域做出了突出的贡献,是公认的汉学专家。《教务杂志》由知名来华传教士裴来尔、保灵、卢公明、伟烈亚力、乐灵生等担任主编,他们都是有影响力的教会领袖人物,在宗教界有广泛的人脉资源和影响力。

近代上海英文期刊的作者也以学者居多。《中国科学美术杂志》就是外侨学者发表研究成果的重要园地,如英国学者叶长青(J. H. Edgar)对大熊猫的开创性研究、苏柯仁的生物学研究等首先在该刊发表;该刊的华人作者多为大学和政府机构中的学者,且为各自学科的一流学者,并有海外留学背景,如辜鸿铭、洪深、竺可桢、袁同礼、唐邵仪、伍连德、俞大絪、江文汉等,都能直接用英文写作,在国际学术圈具有影响力。《皇家亚洲文会北华支会会刊》的不少作者是相关领域学有所长的学者,如哲学家亨克(F. G. Henke)、季理斐(D. Macgillivray)、钢和泰(Alexander von Stael-Holstein),历史学家佛尔克(A. Forke)、司登得(G. C. Stent),植物学家贝勒(E. Bretschneider)等。《天下》月刊的作者除知名中国学者如钱钟书、邵洵美、陈受颐等外,也有国外知名汉学家撰写的论文和书评,所以《天下》月刊成为民国以来水准最高的英文学术性刊物之一,“代表了二三十年代上海的文化巅峰”。[10]

秉持学术性原则并树立学术垂范,是近代上海英文期刊在学术界享有很高声誉的重要原因。刊录论文的学术性原则吸引了很多相关领域的海外一流学者投稿。如《皇家亚洲文会北华支会会刊》的文章要经过数次讨论和修改才能发表,部分稿件来自演讲会上一致通过的文章,投稿论文须经过理事会讨论并投票通过后才予刊登。值得一提的是,编辑部不惜挤压、延期刊发其他论文,坚持专刊全文发表贝勒的《先辈欧人对中国植物的研究》《中国植物志》等长篇论文。[11](Pviii)该文后荣获汉学最高奖“儒莲奖”。叶长青1914年在西藏和黄河口考察后的游记,因“与前人所述的不同”,[12](P194)且所述内容耳目一新,受编辑青睐,在同一期中连发其两篇论文。《皇家亚洲文会北华支会会刊》视学术质量为录用发表论文唯一原则,会长兼主编裨治文的论文《宁波雪窦山之地理及最近旅行情况》因对雪窦山的地理状况描述模糊,[13](P102)未被刊物采用。《教务杂志》也有严格的用稿制度,专设编辑委员会并制定章程,编委会负责《教务杂志》的审稿编辑工作。

近代上海英文期刊以其严谨的学术纯洁性成为近代学术垂范,在近代中国、远东乃至全世界都享有盛名,构成了近代学术体制中学术生产和成果传播的一个重要路径,推动了中国近代学术共同体的健康发展。

2.学术培育与新人培养

期刊除了发挥学术引领作用外,还为学术新人提供展示学术成果的平台,为学术共同体培育学术新秀,使其快速成为学界中坚。近代上海英文刊物通过发表行为,探讨最新的科学发展,既引领现代学术的方向,也为学术共同体发现和培养了一批具有学术前途的学术新人。一定数量的顶级层面的学术刊物往往与学术界知名学者构成一个较为封闭的共同体,其他人很难进入,由此制约学术成果的培育,影响学术共同体的健康发展。近代上海英文期刊则打破学术权威和人情的樊篱,刊发新人的具有学术价值的稿件,学术新人也通过刊物发表这一路径,获得学术共同体承认,并得到学术共同体的青睐。

《中国科学美术杂志》鼓励并推动创新性学术成果的发表,无论是在中国传统的汉学领域,还是近代科学领域,都积极推介有价值的学术成果。如在其创刊号中就曾推出年轻华裔学者伍连德(Wu Lien Teh)的论文《土拨鼠或西伯利亚土拨鼠及其与人类鼠疫的关系》。伍连德出生于马来西亚,毕业于英国剑桥大学,在控制中国东北地区的鼠疫方面做出了重要贡献,于1935年被推荐为诺贝尔生理学和医学奖的候选人,也是第一位华裔诺奖的候选人。该刊同期还发表了万卓志(G. D. Wilder)的《鸟类迁徙札记》、克立鹄(C. R. Kellogg)的《福建养蚕札记》、贾珂(A. P. Jakot)的《山东甲虫(一)》、包达甫(W. M. Porterfield)的《西洋宾菊中的关联因素》等。这些论文都是具有开创性的研究成果,期刊为其学术发展提供了良好传播契机,这些作者日后大都成为各自学术领域的学科奠基人。

《皇家亚洲文会北华支会会刊》也不遗余力推介最新学术成果。如刊发德国穆林德的《直隶的脊椎动物及中国动物命名法》,被当时中国科学界誉为“虽非巨著,要为名作”。俄国贝勒的《先辈欧人对中国植物的研究》(1881),获近代欧洲汉学最高奖“儒莲奖”,被学术界认为“遥遥领先于同时代同类的研究,并且被公认为后来研究的奠基石”。德国佛尔克的《王充与柏拉图论死亡与永生》,开启了将王充与柏拉图哲学比较的先河。德国费理饬的《东亚气候》、英国苏柯仁的《中国博物学》、英国海德生的《长江三角洲的成长》、俄国钢和泰的《玄奘及其现代研究》、德国夏德的《古代陶瓷:中世纪中国工商业研究》,均为近代中国同类研究的先导性成果。[14](P2)此外,还有贝勒的《中亚与西亚中古时代之史地考》(1876)、《中国植物志》(1891),慕阿德(A. C. Moule)的《中国乐器及其发声器之目录》(1908),福开森的《中国历代瓷器》(1932)等。这些开创性的学术成果既给刊物带来了新鲜活力,拓展了近代中国学术知识的视野,作者也借助刊物这个学术平台锤炼了自身,并成为各自研究领域的骨干学者。

《教务杂志》也积极推进支持在华传教士的学术发展,将期刊作为其学术发展的孵化器。如1876和1877 年《教务杂志》连载罗约翰 (John Ross)在东北开展实地调查工作后撰写的《辽东随笔》和《满族的兴起与发展》等系列论文,罗约翰也因此获得学术认可,为其随后出版著作《清朝的兴起和发达》(TheManchusortheReigningDynastyofChina:TheirRiseandProgress, 1880)、《朝鲜史》(HistoryofCorea, 1903)、《满洲传教法》(MissionMethodsinManchuria, 1903)奠定了基础。《教务杂志》1870 年11月至 1871年6月连续发表德贞(J. H. Dudgeon)的《俄国基督教会》,随后又在1871年7月至1872 年 2 月刊载其论文《中俄关系及在华希腊正教史》,使德贞的学术地位得以确立,并于1872年出版专著《中俄政教史略》(HistoricalSketchoftheEcclesiastical,PoliticalandCommercialRelationsofRussiawithChina)。1870 年11月号的《教务杂志》刊发俄国人贝勒(E. Bretschneider,又译薄乃德)的论文《中国植物学著作的研究和价值》,他后来成为著名的中国植物研究专家,并出版专著《中国植物》(BotaniconSinicum, 1881)、《先辈欧人对中国植物的研究》(EarlyEuropeanResearchesintotheFloraofChina, 1881)和《西人在华植物发现史》(HistoryofEuropeanBotanicalDiscoveriesinChina, 1898)。《教务杂志》为包括传教士学者在内的众多青年学者的学术锻炼提供了平台和便利,为他们以后的学术发展奠定了良好的基础。

3.学术交流与学术争鸣

学术论文是作者学术成就的一种物的表现形式,期刊是其学术成果的重要传播途径。学术共同体中的学会、期刊和年会构成较为密切的学术网络,学会、期刊和年会各司其职,共同增添人类学术的福祉。期刊由于其稳定性和连续性也就成为学术共同体中相互学术交流和观点争鸣的重要平台。通过发表物,期刊将编辑、作者和读者连为一体,形成学术共同体互为关联的建构理路。学术交流和学术争鸣是期刊的重要功能之一,学术交流和争鸣打破了传统的闭门著述的学术生产和传播方式。近代上海英文期刊充分发挥期刊的便捷性和即时性的特点,期刊中的“书评”“汉学札记”“读者来信”以及“读编往来”等栏目在学术共同体建构中发挥了重要的学术交流和争鸣作用,同时发挥着衔接学术共同体的纽带作用。

书评是学术交流和争鸣的重要方式,书评既阐述对被评书籍的深刻洞见和感悟,也交流了不同的学术观点。各刊物的“书评”栏目各有特色,篇幅有长有短,所评著作覆盖历史、地理、生物、考古、语言学、哲学、文学、物理、化学等,所评著作大都具有一定的学术和史料价值。如《皇家亚洲文会北华支会会刊》自1906年起,每年刊载30多篇书评。书评常关注并评价最新出版的论著,内容信息含量大,篇幅大,甚至占期刊的三分之一版面。评论作者多是相关领域的知名学者,评点中肯,剖析精当,对著述的优缺点和学术价值进行客观评价,有些书评本身就是十分精彩的论文。如1935年第66卷发表美国建筑师墨菲(H.K. Murphy)的《评玛仑的〈清代皇家园林史〉》,被认为是“该年最出色的书评,如同一篇学术论文”。[15](P111)1886年第21卷艾约瑟对柏林大学一位教授的著作《佛的生平、学说与僧团》所做的书评认为,“该著作指出了基督教和佛教的类似之处,是对佛教研究的一大贡献”。[16](P233)

以刊登宗教题材论文居多的《教务杂志》也专辟“书评”栏目。如第17卷中,夏德用英文评价了德国著名汉学家嘎伯冷兹(Georg Von der Gabelentz)的德文专著《汉语语法》,详细勾勒了该专著中的三大汉语语法。夏德的书评让学者认识到《汉语语法》“极大地帮助除德国之外学者对汉语语法的了解和研究,是对汉语研究发展的一大贡献”。[17](P477)

《中国科学与美术杂志》的“书评”栏目中也同样发表学者对相关著作的评价和观点。如1923年第2期发表了苏柯仁对翟理斯《古文选珍》的评论:“翻阅这些中国作品,读者享受到中国古代哲学、神秘传说以及孔子教诲的美餐……这些译文流畅严谨,不熟悉中国古代历史和文学作品的读者会从中受益。”[18](P3)

书评对学术共同体的发展具有积极的推进作用,既让许多有学术价值或史料价值的著作进入学术共同体并得到学界认可,同时也让“书评”栏目成为学术成果传播的重要路径。

除“书评”栏目外,上海英文期刊还根据各自的特点,开设其他学术交流和争鸣的栏目。如《皇家亚洲文会北华支会会刊》于1933年开设“汉学札记”栏目,对国际知名汉学期刊《通报》(T’oungPao)、《艺术》(ARTES)、《中国戏剧》(法文版)刊登的论文进行介绍和评述,将最新的学术成果及动态介绍给学界。该栏目发挥了重要的学术传播功能。

期刊为学者们提供了学术交流的平台和空间,学者们能交流和沟通不同观点,同时也就不同的观点进行切磋和商榷,以推动相关领域研究的纵深发展。《皇家亚洲文会北华支会会刊》(1901—1902)第24卷刊发金斯密与夏德关于匈奴人起源的不同观点交锋的文章。夏德根据《魏书·西域传·粟特国》有关匈奴西迁的史料,撰文认为欧洲匈人的祖先就是《史记》《汉书》中的匈奴人。金斯密则发表论文对夏德的观点提出质疑。夏德后来还在《美国东方学会会刊》上撰文《金斯密先生与匈奴》回应夏德的质疑。[19](P136~141)不同学术观点的交流和交锋推动了期刊的良性发展,《皇家亚洲文会北华支会会刊》也日益受到学术界的关注,并“成为亚洲文会最有价值的出版物,期期都受到读者的厚爱”。[20](P773)

英文期刊的“读者来信”以及“读编往来”栏目也将读者纳入到学术共同体的链条中,读者以书信的形式呈现出不同的学术观点,加入到探索与争鸣的学术讨论中。如《新中国评论》1922年第2期上汤普逊(H.A. Thompson)发文对翟理斯《聊斋志异·狐嫁女》中“时值上弦,幸月色昏黄,门户可辨……西望月明,惟衔山一线耳”的注释“这不可能发生”提出质疑,并通过文献考证,指出这是可能发生的。[21](P153~154)翟理斯在随后的1922年第5期刊文《蒲松龄的天文知识》,反驳了汤普逊的质疑,指出经过咨询剑桥大学的有关教授,证实蒲松龄所描述的情况不会出现。[22](P418~419)《中国科学美术杂志》在20世纪20年代中期的“读者来信”栏目刊载维纳(E. C. Werner)的来信。维纳在1927年第4期的《中文翻译》一文中对爱诗客(F. Ayscough)有关《红楼梦》翻译问题的观点提出异议。[23](P4)

近代上海英文期刊中的“书评”“汉学札记”“读者来信”以及“读编往来”等栏目成为学术生产和传播的重要理路,学者的学术成果得到理性评价,学术观点在栏目中交流和争鸣,读者的参与拓展了学术共同体的外延。这些栏目也增强了期刊在学术共同体中的作用和功能,并使期刊成为学术成果认可和传播的重要介质。

三、近代上海英文期刊、学术共同体与中西文化交流

1.近代上海英文期刊、学术共同体与中西文化交流

近代上海各类学会为学术共同体的发展提供平台和契机,是近代中西文化交流的重要媒介和载体,以此为基础催生了以上海为中心推动中西文化交流的国际化学术场域和学术共同体。如皇家亚洲文会北华支会在20世纪随着西方殖民化过程,其会员遍布世界各地,在最繁荣的30年代,每年有会员七、八百人,居住地分布于包括中国在内的49个国家。该文会的影响日趋广泛,越来越具有辐射全国乃至全世界的读者和作者的能力。这个原本地区性的机构逐渐呈现出国际化趋势,积极吸纳中国籍会员,邀请他们参加演讲,发表他们的论文,这些举措“无疑促进了西方对中国的研究,加深了西方对中国的认识,文会的中西文化交流媒介之效能也凸显了出来”。[24](P261)近代上海各类学会发挥着中西文化交流中介的作用,通过其日常活动以及其会刊上学术成果的发表为会员提供了交流的平台,从而生成了中学西传和西学东渐双向互动的中西文化交流的文化场域和学术共同体。

近代上海英文期刊也依靠各自在海内外的发行网络,让期刊走向了世界,并通过与世界各地科研文化机构交换各自的出版物,被欧美一些研究机构收藏。上海近代英文期刊的国际声誉不断拓展,并在世界范围内产生一定影响力,形成了连接东西方的学术网络,打造了沟通东西方的学术共同体。如早期的《皇家亚洲文会北华支会会刊》被不断重印,被世界各地100多个图书馆、博物馆等文化机构、团体收藏。《皇家亚洲文会北华支会会刊》受到国际学术界的重视,其影响力越来越大,成为“最能帮助西人了解中国的刊物之一”。[25](P302)另如《中国科学美术杂志》被认为“如果不在世界同类期刊中领先的话,至少已经稳步地成长为远东地区的翘楚”。[26](P1~6)近代上海英文期刊除上海的销售发行网点外,还通过遍及亚洲、欧洲和美洲的销售渠道将期刊发行到海外,使分散在世界各地的学者们成为学术共同体的成员,为海内外学者提供了学术交流的空间,并能就中西文化中的相关问题展开交流和研讨,推动中西文化的交流和互动。

2.近代上海英文期刊、学术共同体与近代汉学发展

汉学研究在19世纪的欧洲逐步兴起,近代上海英文期刊的汉学研究与欧洲的汉学研究形成相互促进的良性关系。上海英文期刊以认知中国人的思想和生活为主旨,所刊载的关于中国政治、地理、贸易以及文化风俗的文章成为西人了解中国的重要途径之一。相比而言,近代上海英文期刊汉学研究涉及面广,刊载了包括中国历史、地理、生物、矿产、水文、风俗等方面的丰富调查资料,成为世界汉学研究不可缺少的基本文献,为汉学研究提供了丰富的第一手田野资料。近代世界汉学的发展与上海各学会的学术活动及英文期刊的出版发行密切关联,如亚洲文会创建时就希望“为汉学提供令人满意的成果”。[27]法国汉学权威高第(Henri Cordier)在《西方汉学研究:1895—1898》中多次提到《皇家亚洲文会北华支会会刊》,认为它是近代来华西人学习研究中国文化并将其向西方传播的重要媒介,所发表的文章反映了在华西人对中国文化研究的总体水平。[28](P97)作为近代来华传教士主办的教会刊物,《教务杂志》同样具有很高的汉学价值,其中刊载了大量涉及中国历史、地理、语言、哲学、社会风俗等主题的论文。《教务杂志》的独特之处是汇集了传教士汉学的研究成果,体现了传教士汉学在近代世界汉学发展中的特殊地位和贡献。另一英文期刊《新中国评论》,美国著名汉学家赖德烈(K. S. Latourette)评价说:“为汉学研究者提供了发表学术成果的平台,已经为自己赢得了应有的地位,并在中国和其他国家保持着较高的发行数量。”[29](P706)

近代上海各类学会、英文期刊及其衍生的学术共同体在中西文化交流中发挥了重要作用,不仅极大地促进中西文化交流,使近代上海呈现出十分繁荣的中西文化交流的局面,而且共同推动了西方汉学的发展和进步,并为近代世界汉学研究做出了突出贡献。

近代上海英文期刊及其依托的学会凝聚了海内外各个领域的优秀学者,形成了一个巨大的知识网络体系,并以上海学术圈为中心,建构了中西文化交流的公共学术空间,催生了中外学术共同体,壮大了中西文化交流以及汉学研究的队伍,产生了辐射全国乃至英语世界的影响力。近代上海英文期刊是西方认识中国的重要媒介,也是近代中西文化交流和西方汉学研究的重要园地。一方面,近代上海英文期刊及其学术共同体培育和滋养了一大批学者以及汉学家,产生了一批在世界上具有影响力的研究成果,推动了中西文化交流的发展和进步,开拓了汉学研究的新途径;另一方面,近代上海英文期刊卷帙浩繁,为中西文化交流和汉学研究提供了丰富的知识储备和大量的文献资料,成为极有价值的研究资源。近代上海英文期刊及其学术共同体构成了近代中西文化交流以及汉学研究的一道独特风景线。

[1] Bell, Colin and Howard Newby. Community Studies: An Introduction to the Sociology of the Local Community[M]. Westport, CT: Praeger, 1973.

[2] 罗苏文. 近代上海:都市社会与生活[M]. 北京:中华书局,2006.

[3] Bridgman, E. C. Inaugural Address[J]. Journal of the Shanghai Literary and Scientific Society, 1858,(1).

[4] Inception and Aims of the China Journal of Science and Arts[J]. The China Journal, 1923,(1).

[5] Looking Forward[J]. The China Journal, 1925,(1).

[6] The First Page of Cover[J]. Chinese Recorder, 1870,(1).

[7] Couling, Samuel. Editor’s Foreword[J]. New China Review, 1919,(1).

[8] To Our Readers[J]. East of Asia Magazine, 1902,(1).

[9] Proceedings[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. LXIII, 1932.

[10] 李天纲. 一头“超越东西方”的熊[J]. 新民周刊,2004,(3).

[11] Proceedings[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XLV, 1914.

[12] Proceedings[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXXI, 1899.

[13] North China Herald, Vol. III, No. 391, 23th Jan, 1858.

[14] 熊月之. 序[A]. 皇家亚洲文会北华支会会刊(1858-1948)导论·索引·附录[C]. 上海:上海科学技术文献出版社,2013.

[15] Our Book Table[J]. Chinese Recorder, Vol. LXVII, 1926.

[16] Literary Notes[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXI, 1886.

[17] Notices of Recent Publications[J]. The Chinese Recorder, Vol. XIII.

[18] Giles, H. A. Review: Gems of Chinese Literature[J]. The China Journal, 1923,(3).

[19] Kingsmill, T. W. Dr. Hirth and the Hung Nu[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXIV (1901—1902).

[20] Our Book Table[J]. Chinese Recorder, Vol. XLIV, 1926.

[21] Thompson, H.A. Notes and Queries: No. VII of Giles’ “Strange Stories from a Chinese Studio”[J]. New China Review, 1922,(2).

[22] Giles, H.A. Notes and Queries: The Astronomy of P’u Sung-ling[J]. New China Review, Vol. IV. 1922,(5).

[23] Werner, E.C. Correspondence: The Translation of Chinese[J]. The China Journal, 1927,(4).

[24] 孙轶旻.近代上海英文出版与中国古典文学的跨文化传播[M]. 上海:上海古籍出版社,2014.

[25] Hayes, L. N. The Most Helpful Books on China[J]. The Chinese Recorder, Vol. LVI, 1925.

[26] Foreword[J]. China Journal of Science and Arts, Jan., 1927.

[27] Preface[J]. Journal of Shanghai Literature and Scientific Society, 1858.

[28] 王毅. 皇家亚洲文会北中国支会研究[M]. 上海:上海书店出版社,2005.

[29] Latourette, K. S. Chinese Historical Studies during the Past Seven Years[J]. American Historical Review, Vol. 26, 1921,(4).

(责任编辑:斐 然)

English Journals in Modern Shanghai, Construction of Academic Communities and Sino-Western Cultural Exchanges

ZHU Yige

(Foreign Languages College, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

The rather lenient international academic atmosphere and publication environment facilitated the thriving growth and development of English journals during the period of the late Qing dynasty and the Republic of China. Taking the academic circle in Shanghai as an axle center, English journals in modern Shanghai attracted and rallied groups of elite editors-in-chief, editors and authors, and published papers of academic value and innovative nature leading academic frontier as well. Consequently, the journals connected scholars at home and abroad who formed internationally influential academic communities. The English journals and their publications not only promoted Sino-western cultural exchanges, but also succeeded in exploring new approaches of sinology studies. The English journals in modern Shanghai provided rich literature data and offered significant contributions to Sino-western cultural exchanges and sinology studies.

English journals in Shanghai, academic community, Sino-western cultural exchange, sinology studies

2016-11-07

教育部人文社会科学研究规划基金“近代国学典籍英译与中国形象的建构和传播”;上海市哲学社会科学规划一般课题“近代上海英文期刊与‘中国形象’的建构和传播(1857—1942)——以英译中国文学作品为中心”(2015BWY008)

朱伊革,湖北武穴人,博士,上海师范大学外国语学院教授,主要从事翻译理论与实践研究。

G125

A

1004-8634(2017)04-0086-(08)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.04.011