彭德怀与林彪在军内地位的演变

■张 晖

军史纵横

彭德怀与林彪在军内地位的演变

■张 晖

在1952年全军评定军队级别时,确定为一等一级 (也就是 “军委主席副主席级”)的只有三人,他们在1955年军队授衔时也位列十大元帅的前三位,即朱德、彭德怀、林彪,刘伯承等人则被定为二等一级 (即 “大军区司令员政治委员级”)。十大元帅中,彭德怀位列第二,林彪第三;共和国国防部部长,首任彭德怀,第二任林彪。1959年8月之前,就军内地位看,林彪从未超过彭德怀,但紧随其后。年长林彪9岁的彭德怀,从军资历比林彪也早了9年。新中国成立后一个时期,人们习惯上的称谓,彭德怀为 “彭老总”,林彪为 “林总”。二人称谓虽有一字之别,多少也蕴含了年龄与资历上的因素。

彭、林二人带兵历史背景

彭德怀与林彪,早期经历迥然不同。彭德怀出身于社会最底层,讨饭、挖煤、挑工都干过,文化程度亦不高。用他自己的说话:我不是黄埔军校的,南昌起义、秋收起义、广州起义我都没有参加,文化水平低,理论基础差,是个大老粗。我这个人是没有学问的,是丘八学校和农民学校出身的,出身寒微。

1916年,彭德怀参加湘军;1925年,林彪考入黄埔军校。二人开启各自的军事生涯。

彭德怀与林彪在军内的交集,应该追溯到1928年7月平江起义之后。此前,彭德怀为国民革命军第八军独立第一师第一团团长,也就是人们所说的湘军团长;林彪自南昌起义之后,在改编的叶挺任军长的第十一军二十五师七十三团中任七连连长,后随朱德、陈毅上了井冈山。1928年7月,彭德怀率全团参加平江起义,成立红五军,彭为军长,滕代远为党代表。就加入红军的过程来说,彭德怀系带领所部湘军起义转为红军,成为独树一帜的红五军军长,有自己的队伍,一加入红军,起点就很高,为军长,年底率部700多人来到井冈山。朱德、毛泽东的红四军与彭德怀的红五军,后来分别发展为红一军团和红三军团,二者构成了江西中央革命根据地最基本的两大主力。

因此,杨尚昆说:“彭德怀同毛泽东是老战友。当初毛泽东在井冈山树起红旗时,第一个上山同他会合的是朱德,第二个便是彭德怀。”

井冈山上,毛泽东带来的秋收起义部队以农军和留洋学生为主,战斗力弱,军事素质较差。而朱德带来的南昌起义部队,不少军官系黄埔军校毕业,士兵亦多参加过北伐战争。彭德怀的部队以湘军为主,战斗力亦是可观。朱、彭两支队伍先后上井冈山,使毛泽东的队伍实力大增。

笔者以为,朱德与毛泽东会合,成就了红四军(红一军团),成就了井冈山革命根据地这块中国革命的奠基石;彭德怀与毛泽东会合,成就了红一方面军,夯实了中央红军的根基。

经过改编,在红四军中,前委书记兼党代表毛泽东,军长朱德,副军长兼第三十团团长彭德怀,第二十八团团长林彪(二十八团、三十团都是红四军的主力团,指战员中有黄埔毕业生和湘军旧部,战斗力强,也是后来红一军团、红三军团的基干);另外还有朱云卿的三十一团,袁文才的三十二团。林彪则没有旧军队的资历背景,考入黄埔军校那年即加入共产党,绝对是根正苗红,参加南昌起义,上井冈山,走的是一条最标准的从军路。战争年代,朱德为正、彭德怀为副,林彪在朱、彭麾下任主力部队(团、师、军、野战军)指挥官,这一架构,基本确定了朱、彭、林在军中的状况与位次。

从军事领导岗位上看,战争年代,彭德怀、林彪都是一直在前线指挥作战的主将,都有一支自己带出来的老部队。二者稍有不同的是,彭德怀还在一定程度上负有指挥全军的职责,更多的是全军性质的领导者、指挥者,是全军的统帅性人物。

1930年8月23日,毛泽东、朱德率领的红一军团与彭德怀、滕代远率领的红三军团合并组成红一方面军。在毛、朱之下,彭德怀为红一方面军副总司令兼红三军团总指挥,林彪为红一军团第四军军长,两人的地位仍然是彭高林低。不过,此时年仅23岁的林彪,地位和前景已是十分可观。1932年,林彪就任红一军团总指挥。彭、林两位军团总指挥(军团长),成为中央革命根据地两员最重要的战将,邓萍、徐彦刚、黄中岳、左权等都在其下,粟裕、陈光、刘亚楼、罗瑞卿、黄克诚等则更是等而下之。

全面抗战中,彭德怀作为八路军副总指挥、第十八集团军副总司令,林彪是其麾下师长。特别是全面抗战前半段,身在前线的彭德怀统领八路军作战,著名的百团大战就是那个时期的杰作。抗战结束后,林彪来到东北,仍旧是一个战略区的司令。解放战争中,彭德怀在西北战场上指挥一野,但他还是人民解放军副总司令,而林彪更多地扮演着区域军事主将的角色。所以,战争年代,林彪的角色主要体现在指挥战役、战略兵团上,无论是红一军团、一一五师,还是东北野战军(四野),都是某一战略区域统兵主将。

红一方面军副总司令、八路军副总指挥、第十八集团军副总司令、人民解放军副总司令兼总参谋长……战争年代彭德怀身负重任一路走来,在军队领导岗位上都是以朱德副手的身份发挥作用的。

从军委内的地位看,1931年10月,中华苏维埃中央革命军事委员会设立主席团,彭德怀即为副主席(主席朱德);11月,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会成立,彭德怀仍为副主席,林彪是委员之一。1935年9月12日甘南俄界会议,将红一方面军和军委纵队整编为中国工农红军陕甘支队,会议决定成立毛泽东、周恩来、王稼祥、彭德怀、林彪组成的“五人团”主管军事(此前一个时期,是周恩来、毛泽东、王稼祥“三人团”负责军事)。1937年全面抗战开始后,彭德怀、林彪成为以毛泽东为首的11人组成的中共中央军委成员。1945年8月,产生新的中共中央革命军事委员会,主席毛泽东,朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀四人为副主席,彭德怀还兼任军委总参谋长,林彪等人为委员。1949年10月19日,新中国成立后组建新的中央军委(即中央人民政府人民革命军事委员会),彭德怀为五位(朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀、程潜)副主席之一,贺龙、林彪等22人为委员。

新中国成立前,林彪从来没有担任过军委副主席,当然也就无法和身为军委领导人的彭德怀相提并论。

1951年11月,高岗、林彪二人被增补为军委副主席,这是林彪自建军以来第一次“跻身”中央军委副主席之列,也是十大元帅中,继朱德、彭德怀之后,第三个出任军委副主席的,比刘伯承、贺龙等七位元帅(这七人于1954年6月被增选为军委副主席)还早了三年时间。

解放战争中,彭德怀、林彪,一个在西北,一个在东北,分别指挥一野、四野征战。囿于西北人、物匮乏,一野兵力不及四野的1/5。彭德怀指挥一野以少打多,与胡宗南部四处周旋,硬是在黄土高坡上打出一片天地,拱卫着中共中央、中央军委机关的安全。而兵强马壮的四野在林彪指挥下,聚歼东北国民党军卫立煌集团,横扫华北、中南、华南,兵力发展到180万人。林彪也以其令人称道的才具与战绩,紧随朱、彭之后,位列军队元勋第三。

从1952年7月到1959年8月,彭德怀继周恩来之后主持中央军委工作7年。此后,林彪开始主持军委工作到1971年9月,长达12年。

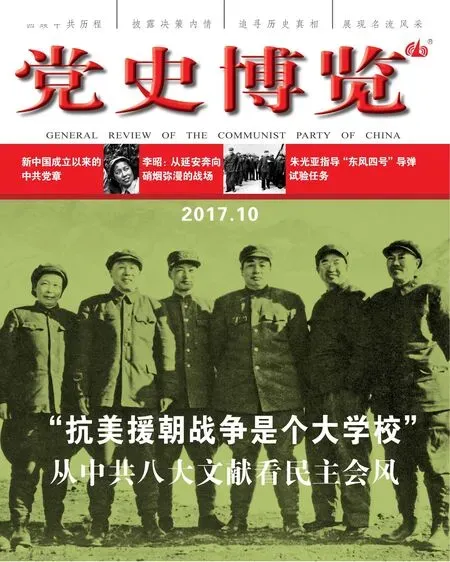

1955年,彭德怀陪同毛泽东审定中国人民解放军55式军服式样

从党内地位看,林彪于1925年入党,比彭德怀早了3年。1945年6月中共七大选举中央委员,按得票多少排名,获得541票的林彪高居第七名(满票543票),而正在华北工作座谈会上受批判的彭德怀仅居第33位。但彭德怀仍成为七大选出的13名政治局委员之一。1955年4月,林彪在中共七届六中全会上当选为中央政治局委员,这是他第一次进入政治局,比彭德怀晚了整整10年。1956年9月,在中共八大上,彭德怀与林彪都当选为中央政治局委员。不过,仅过一年半,林彪就在1958年5月的中共八届五中全会上,当选为中央副主席,成为中央五位副主席之一,在毛、刘、周、朱、陈、林、邓七常委中,排名第六,成为中共最高层的核心成员。林彪党内地位一跃而在彭德怀之上,只是军委日常事务主持人还是彭德怀。

彭、林二人掌军行事风格

彭德怀与林彪,是两个性格迥异、行事风格极为鲜明突出的人。前者性情刚烈,敢作敢为,脾气火爆;后者性情沉稳,工于心计,不怒而威。两人共事颇久,井冈山时期,一个指挥红五军和后来的红三军团,一个指挥红四军和后来的红一军团。两个军团协同作战时,有时由彭德怀统一指挥,有时则由林彪统一指挥。这两个军团,不仅是红一方面军,而且是中央红军的主力军团。

中央红军长征进入四川境内后,林彪率领红一军团先导部队,作为开路先锋;彭德怀指挥红三军团殿后。1935年9月,红军由甘南北上,两个军团改编为中国工农红军陕甘支队,毛泽东任政治委员,彭德怀任司令员,林彪为副司令员。彭、林一正一副,成为毛泽东极为倚重的左膀右臂。美国著名记者索尔兹伯里在所著的《长征——闻所未闻的故事》一书中,对彭、林二人个性有这样的描述:“彭一生说话坦率,不转弯抹角;彭写文章措辞明白有力,篇幅往往很长,言辞诚恳而激烈,使人一听就了解他的观点……林彪看上去不像彭德怀那样直率和精力充沛。他比彭年轻十岁,长得十分瘦小。他的脸是椭圆形,肤色浅黑,显得很清秀。彭经常和部下交谈,而林却同他们保持一段距离。对许多人来说,林似乎生性腼腆和含蓄。找不到说他对部下热情和爱护的故事。他在红军指挥官中的同事都尊敬他,但他一开口就是谈正经事。”“林彪善于声东击西和隐蔽自己,善于奇袭和伏击,善于从侧翼和敌后发起进攻和使用计谋。而彭德怀总是从正面进攻敌人,他打仗极为勇猛,对手一次又一次被消灭。”

在几十年的征战中,彭、林作为影响力最大的两位军中主将,率部东征西战,并于新中国成立后先后主持军委工作,全军上下直接或间接感受二人行事风格的将帅们,无一不深受影响。

彭德怀从朝鲜战场回国主持军委工作,提出要用5年到10年时间,达到武器装备现代化、编制体制合理化、军事制度和军事训练正规化,人民军队脱胎换骨,成为现代化的国防军。为此,从编制体制、军兵种建设、院校设置、装备规划、国防战略与条例条令的建章立制等等,彭德怀大刀阔斧,大张旗鼓,在其掌军的短短7年间,人民解放军整体面貌焕然一新。为了推进军队的正规化、现代化,彭老总不遗余力,雷厉风行,事必躬亲,令出必行。

彭德怀主持军委时期,军队是大开大阖,轰轰烈烈地重组、裁撤、合并、创新。军队日常工作多由他亲自主持议定,军委秘书长黄克诚的作用和地位并不太突出。

《当代中国军队的军事工作》一书评价那个时期是“军事工作生机勃勃,节节胜利”。上将张爱萍指出,那是军队建设最好的时期。

十大元帅中唯一同美军交过手的彭德怀非常期望能够尽快提高人民军队的装备水平,“争取达到,在防御时,一个陆军师可以抗击美军一个陆战师;在进攻中,一个军能够在航空火力支援下歼灭美军一个师”。

众多将帅有一个共识:从职业军人的角度看,统领军队,彭德怀的确是行家里手。

张爱萍曾发自肺腑地说:彭老总“是一个真正的人!”

1959年8月庐山会议之后,林彪开始主持军委工作,至1971年9月,长达12年。林彪掌军时,军队机构经过彭德怀大力整治,已经趋于稳定。以林的行事风格和身体条件,在其下专门设置了一个由军委秘书长罗瑞卿主持的议事与执行机构——军委办公会议,以负责军委日常事务。罗瑞卿的作用、权力由是大增,成为军队的大管家。林彪提出了与彭德怀时期重点不同的建军理念和方针,最具代表性的就是“南顶北放”的战略方针,提出要在全国实行坑道化、要塞化、地下化、基地化和闻名一时的“四个第一”,还有什么“突出政治”“顶峰论”“天才论”等等。

综观林彪掌军的12年,除军事工作之外,还有两个比较明显的特点:一是“紧跟”“大捧”,二是培植并依赖听命于自己的小团体(有所谓的“双一”说和“四大金刚”说)。

总之,林彪是动静不大,“发声”不少,特别是在如何“紧跟”上做足了文章。林彪的这套提法,确实让人有一种耳目一新的感觉。他大谈思想、政治、旗帜,甚至还在《人民战争胜利万岁》一文中提出了无产阶级世界革命的目标,大有一种“高屋建瓴”之势。

彭、林二人与毛泽东的历史渊源

彭德怀、林彪都是毛泽东最为倚重的主将。在共事时间上,毛泽东与林彪43年,与彭德怀31年(到1959年庐山会议时止)。

毛泽东对彭德怀、林彪都有过高度赞誉。对彭德怀,毛泽东曾有诗赞:“谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”

对林彪,毛泽东在延安抗大演讲中说道:全国只要有500个林彪,就能打败日本。

中央红军长征时,林彪的红一军团和彭德怀的红三军团一前一后,拱卫着中央纵队。彭德怀将红一、红三军团比作两个轿夫,“抬起中央纵队这顶轿子”。

当然,彭、林与毛泽东也有违拗之时、之事。

在庐山会议上,毛泽东面向彭德怀,说:“我同你的关系,合作,不合作,三七开,融合三成,搞不来七成,三十一年,是否如此?”

有学者说,毛泽东与林彪共事长达44年(笔者以为应是43年多),新中国成立前与后几乎各占一半,“林彪在毛泽东那里,除开最后的两年,从来都是有分量、有地位、有影响,受信任、受爱护、受倚重的”。

黄克诚说过:红军时期,毛泽东手下有三位战将:彭德怀、林彪、黄公略。

在人们眼里,似乎林彪对毛泽东更顺从些,彭德怀秉性比较执拗。张闻天夫人刘英说:毛主席整彭德怀,主要是彭不附和他,不好使用;不像林彪,真的假的会附和他。

刘英所言有据。1929年夏红四军党的七大前后,在前委与军委设置的争论中,许多人指责前委书记毛泽东“专权”,搞“家长制”,使其被迫辞职离开红四军。每谈及此,毛泽东总是感慨万分,说:那时,林彪同我一道,赞成我,他的队伍拥护我,我自己秋收暴动的队伍却撤换了我,把我赶出红军,当老百姓了。

在庐山会议和随后的中央军委扩大会议上,就有人指彭德怀有“反骨”,甚至还有人担心毛主席身后没有人“压得住”彭德怀。实则,无论是在井冈山时期还是在长征路上,甚或到达陕北以后,林彪对毛泽东也并不都是唯命是从,犹疑、动摇甚至质疑、反对也都有表现。会理会议前夕,林彪的这种表现更为突出。他对遵义会议之后,中央红军根据毛泽东的战略意图“四渡赤水”“兜圈子”“走弓背路”表示不满,给军委写信,给彭德怀打电话,同时也私下流露,意在更换毛泽东的军事指挥权,提出毛泽东、周恩来、朱德“随军行动”,由彭德怀接掌全军指挥权,带领红军冲出重围,与红四方面军会合。此时,担任红三军团政治部主任的刘少奇,也有一封给中央的电报,反映红三军团一些人对目前这种“兜圈子”走法有不少埋怨情绪。毛泽东认定这种不满的根子应该是彭德怀。

在1935年5月12日召开的会理会议上,毛泽东突然厉声指向彭德怀:“彭德怀同志,你对失去中央苏区不满,是在困难面前动摇,是右倾。林彪给中央写信,是你鼓动起来的……三军团对作战方针有埋怨情绪,你向中央隐瞒,少奇向中央反映,你不签字。”

在会理会议上,对林彪给军委写信并不知情的彭德怀成为批评的焦点。本来是林彪写信挑起事端,是他“力推”彭德怀取毛而代之,只是那时毛泽东对林彪欣赏有加,又总认为林彪还是个“娃子”,打仗也很在行,就没有过多追究,反倒认为林彪的这些“异常之举”是受了彭德怀的“蛊惑”。毛泽东由此对彭德怀产生误解。彭的倔强,林的灵活与顺水推舟乃至倡导崇拜,最终使彭、林的地位发生改变。

彭德怀无端受林彪之“累”,可谓不浅。

实际上,无论是中央红军长征,还是1947年3月之后毛泽东、周恩来转战陕北,指挥红三军团和西北野战军的彭德怀都建立了特殊功勋。

彭德怀的秘书郑文翰曾有过这样的评价:彭德怀在我军重要历史关头,在关键性的岗位上,都做出了关键性的重要贡献。有人用“临危受命”来形容彭老总的战功。确实,从1929年指挥红五军守卫井冈山;长征中亲率红三军团连续突破封锁线,血战湘江、娄山关、遵义城,损失极为惨重,只有一个团能维持原编制,“各团部及军团参谋处一空如洗”;张国焘闹分裂,又是彭德怀加派兵力保护毛泽东、周恩来安全脱身;1947年胡宗南10万大军突进延安,彭德怀指挥2万野战军与其周旋,掩护党中央安全转移……

只是,毛泽东与彭德怀的关系,却总是磕磕绊绊,受到诸多因素和误会的困扰。

就彭德怀与毛泽东的关系来看,特别是从彭本人个性角度出发,除了其他因由,还可看出人们时而提及的两个因素:一是,彭与毛既有历史误会,又有现实误会,而这种误会又一直没能在两人间开诚布公地消除。会理之前的误解,毛泽东一直耿耿于怀,从1935年到1959年24年间,彭德怀回忆:“主席大概讲过四次,我没有向主席去申明此事。”而1952年7月彭德怀主持军委工作,后又担任国防部部长,对此任职并不“情愿”的彭德怀在几个场合也向毛泽东四次表示过要辞去国防部部长等军中职务的想法,均被毛泽东拒绝。毛泽东甚至对彭德怀一而再地请辞产生误解。二是,彭德怀爽直、耿直、刚直,与毛泽东的行事风格必会撞出火花。红三军团政委杨尚昆谈到老搭档彭德怀的个性时,说彭个性刚烈,处事不苟且、不屈从,做事不矫饰、不阿谀。

1958年5月27日至7月22日,彭德怀主持召开军委扩大会议。左起:聂荣臻、林彪、叶剑英、彭德怀、贺龙、罗荣桓

彭德怀的这种性格与毛泽东难免会针尖对麦芒。

1929年毛泽东与朱德率红四军南下,井冈山交由彭德怀的红五军留守。其间,彭德怀受赣西南特委朱昌偕等人鼓动,派部队枪杀了袁文才、王佐,毛泽东深感震惊、惋惜。1932年3月中旬江西赣县江口会议,就红军下一步行动方针,彭德怀与毛泽东争得面红耳赤,彭还拍了桌子。抗战中,彭德怀搞了一个百团大战,也有人说是有违毛泽东游击战意图。1947年3月,胡宗南兵临延安,彭德怀提出必须坚决放弃延安,也与毛泽东还想坚守至3月29日的想法相左。1950年12月,对于志愿军是否发起第三次战役的时机,彭德怀主张先做休整,战争是长期的、艰苦的,“目前仍应采取稳进”;毛泽东则要求乘胜追击,再打一仗,立即越过三八线,然后休整(彭德怀遵令执行)……50年代,彭德怀主持军委工作,在推进军队正规化进程中,军队实行军衔制、薪金制、义务兵役制,这些是与不愿挂“军衔牌牌”、提倡供给制和志愿兵役制的毛泽东意见相左的。

1935年会理会议上批评彭德怀,是第一次公开范围内针对彭;1945年延安整风时,于党的七大前后召开华北座谈会,是第二次集中批整彭德怀。在这次座谈会和1955年3月下旬全国党代表会议以及在1958年3月成都会议上,彭德怀都一再做了检讨。成都会议上,毛泽东明确提出军队落后于地方,表达了对军队工作的不满,说:工农兵学商,农业先解放,其次是工业,商业也已解放,没有解放的就是军队和教育界。会上,彭德怀有一个自我检讨提纲,说自己与毛主席的认识,不是同床异梦,也不是一见如故,而是在两者之间。1959年4月的上海会议,毛泽东又突然指责彭德怀,说:我这个人是被许多人恨的,特别是彭德怀同志,他是恨死了我的;不恨死了,也有若干恨;你彭德怀是一贯反对我的;我是人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人。

实际上,从1935年之后,20多年来彭德怀也是“检讨”过来的。

然而,毛泽东自有对彭德怀定型的认识,也不认为彭德怀一而再地检讨是心悦诚服的(毛泽东曾对师哲讲彭承认错误的态度“十分勉强”)。“长期以来,毛泽东就认为彭德怀是一贯反对他的。他曾不止一次地讲过:‘会理会议、延安会议(指王明回国后的那次会议)、中央苏区的江口会议,我们两个人就在斗。’”所以,毛、彭之间的误解就总是难以冰释,彭德怀也总是一次次难以过关。毛、彭这种若即若离的关系,最终在1959年庐山会议上为彭的一封“意见书”所燃爆。

黄克诚曾同李锐谈过,说:毛泽东与彭德怀两人相互成见很深,有许多历史上的疙瘩没有解开。

1983年,胡乔木在会见美国记者白修德时,谈到毛泽东与彭德怀的“决裂”,说:“毛主席和彭德怀是长期共事的,在革命战争年代有过很长时间的合作,在这之中也产生了一些摩擦。他们的个性有些不同。……拿彭德怀来说,他在1959年曾写了一封署名的信给毛泽东,批评1958年所实行的办法。这封信在今天看来还是相当委婉。但如果他采取其他方式的话,可能不至于导致后来那种不幸的结局。……彭德怀采取的方式和选择的时机都是不幸的。”

长征过程中直至到达陕北之后一个时期,林彪虽然也曾几次违背毛泽东意愿,甚至与毛泽东发生争论(长征到达陕北后,林彪不顾毛泽东反对,曾执意要去陕南、晋东南打游击),但在几次比较紧要关头,林彪坚定的支持和明确的表态,毛泽东还是看在眼里的。1966年6月10日,毛泽东同越南民主共和国主席胡志明谈话时,还提到这点:“林彪同志同我一道,赞成我。他是在朱德领导下的队伍里,他的队伍拥护我。我自己秋收暴动的队伍却撤换了我。同我有长久关系的撤换了我,同我不大认识的拥护我。”

尽管林彪也时有乖违,但有学者认为,就毛泽东来说,这“始终也没影响到他对林彪的喜爱和重用,这种过分的信任甚至导致了偏爱,成了一种不正常的现象,并最终产生了任用非人的恶果”。

对林彪来说,“他对毛泽东的批评一直是不服气的,两个人的私人感情和关系出现了裂痕。从这场争论中,他吸取了一个教训:公开与毛泽东对抗是要不得的、不明智的,最后倒霉的只能是他自己。于是,他开始揣摩毛泽东的思想、动向、好恶,研究对付毛泽东的办法。城府之深,深不可测。这就是那个内心世界极为复杂的林彪的另一面,也是更为真实的一面”。

悟到了“真谛”的林彪,在庐山会议上第一次直接指责多年来的老上司彭德怀,而且一改往日对彭老总的尊重,言辞犀利,不留情面,无限上纲,以一种栽赃诬陷的口吻说彭德怀这回是招兵买马,是野心家、阴谋家、伪君子。“他处处打着维护毛泽东的旗号,危言耸听地将彭德怀写信一事提到彭要篡权、取毛泽东而代之的高度,这不仅加深了别人对彭的义愤,也使自己在毛泽东面前得了一分,更加博得了毛泽东的好感。”

史学界有一种观点,认为就同朱德、彭德怀二人关系来说,林彪与彭的关系是远好于同朱德关系的。上井冈山之前,林彪对前景悲观失望一度脱离队伍,受到朱德批评;考虑二十八团团长人选,朱德弃林彪而以军参谋长王尔琢兼之,后又给林彪一个处分,如此等等,让林彪心怀不满。以后,林彪多次在一些场合对朱德进行诋毁。对彭德怀,林彪总体来说还是尊重的,积怨也不多。1958年5月,在北京召开的军委扩大会议上,林彪还号召全军要团结,要服从国防部长彭德怀的领导。但这次庐山会议,林彪破天荒地同彭德怀撕破脸,所用的语言极具杀伤力,而且也不忘对朱老总奚落一番。

换了一副面孔的林彪,是庐山会议上唯一对彭德怀大加斥责、诬陷的元帅。

综观全军,能够直接向彭德怀“发难”,除朱德(当然这是不可能的)之外,只有林彪的身份、地位最为合适。林彪虽然在军内排位第三,但党内已经位在彭德怀之上,声望亦可同彭德怀一比,特别是其不言则已,一言往往惊人,敢说别人不敢说的话。当年遵义会议后,他竟敢于说出毛泽东、周恩来、朱德“跟着走”、“随军”行动之语;朝鲜战局逆转,在中国是否出兵问题上,也提出与毛泽东意见相左的主张;1958年5月的军委扩大会议,他的讲话同样令人印象深刻。林彪平日虽然寡言少语,但在关键时刻关键场合,一旦发言,往往不同凡响。

实际上,毛泽东与彭德怀多有误解,林彪客观上是起了负面作用的。多少年来,彭德怀没有直接怪罪于林彪,总是以宽谅待之,林彪对彭德怀应该感激才对。然而在庐山,林彪却恶语相向,这也是林彪自毁形象的一抹重笔。

彭德怀、林彪,毛泽东最为倚重的两员战将,在庐山这场政治立场、政治敏锐性大考验中,得失立判。联系匈牙利事件和苏联朱可夫事件,当“军队跟谁走”在毛泽东心中盘桓良久时,林彪有“旗帜鲜明”的表现,正逢其时。

1959年8月,庐山会议成为彭德怀、林彪二人政治命运的转捩点。由此到1974年11月,15年中,彭德怀经历了精神上、肉体上的痛苦折磨;由此到1971年9月,12年间,则是林彪飞黄腾达、走向权力巅峰的时期。二人的一降一升,在军界乃至政界,都是一次极大的地震。

林彪在军内、党内地位的上升,1951年11月是一个分水岭:此前,林彪只是一个战略区域的党政军领导人,在中央层面,则只是中央委员、军委委员;1951年11月,林彪与高岗一同被增补为军委副主席,成为军委领导人,与刘伯承之下一干军中要员拉开了等次,军内已可与彭德怀比肩;1955年4月,林彪成为中央政治局委员,党内也与彭德怀看齐;1958年5月,不足51岁的林彪升任中共中央副主席。党内已居“俯瞰”地位的林彪,军内取代彭德怀的“主持人”地位,也是指日可待。何况,主持军委工作的国防部部长彭德怀请辞军职的表示,已经流露多次。1954年8月北戴河会议酝酿一届全国人大、政府人事安排,彭德怀就提出自己不当国防部部长,建议林彪为首任国防部部长,未被采纳。可以说,直到1959年8月彭德怀倒台,无论是毛泽东还是彭德怀,心目中主持军委工作与国防部部长的“第一人选”一直都是林彪。毛泽东也说过,有彭德怀当值,可以让林彪“转业”。言下之意,彭、林是可以等量齐观的,角色也是可以互为转换的。

在毛泽东、彭德怀、林彪身后,近些年来史家有一个普遍的观点,认为军内论战功、论能力、论声誉、论年龄优势,建国后的一个时期林彪是足以与彭德怀并驾齐驱的,甚至略胜一筹;在毛泽东眼里,林彪一直是彭德怀的“备选”,一旦“不服管”的彭德怀不能用,就将林彪顶上。“唯一能制衡彭德怀的,只有一个林彪。”

实际上,在毛泽东心目中,已不仅仅打算让林彪接彭德怀的班,局限于军内,更有考量是接刘少奇的班,面向全党全国。毛泽东的这种意念,在60年代愈发强烈……

彭、林先后掌军,毛泽东态度有异。有学者认为:“对林彪主持军委工作以来,军队中出现的‘新气象’,毛泽东是非常满意的。一个值得注意的现象是,1958年,毛泽东是拿地方来将军队的‘军’,显然是对军队不太满意。1959年后,毛泽东对军队建设非常满意,认为比较过去有了相当的进步,称赞道:‘最近林彪同志下连队做调查研究,了解到很多情况,发现了我们部队建设中一些重要的问题,提出了几个很好的部队建设措施。’”

60年代前期,毛泽东对林彪确实是欣赏有加,屡有好评。

1962年1月,北京七千人大会,当中央和地方许多负责人针对经济工作中的种种失误追究责任时,林彪发言时讲的毛主席思想“八九不离十说”“付学费说”与“干扰说”,就受到毛泽东的点名表扬:“林彪同志讲了一篇很好的讲话。”3月20日,毛泽东在致田家英信中,再次称赞林彪讲话的修改稿:“此件通看了一遍,是一篇很好、很有分量的文章,看了很高兴。”

1963年12月16日,毛泽东在一封信函中,不无赞许地说道:“解放军的思想政治工作和军事工作,经林彪同志提出四个第一、三八作风之后,比较过去有了一个很大的发展,更具体化又更理论化了,因而更便于工业部门采用和学习了。”1964年2月1日,毛泽东发出号召:“全国学人民解放军。”

毛泽东喜欢、欣赏林彪,除长期以来林彪就是自己手下一员能征惯战的爱将之外,悟性好,理解力强,在关键时刻能够明晰意图、立场分明、坚决表态,无论在军内还是党内,都是能够依靠、借重的力量,也是一个重要因素。

新中国成立之初,林彪在政坛、军界并不活跃。朝鲜战争爆发后,林彪作为志愿军司令员人选首先被提出来,可他不同意出兵并称病推托,毛泽东最后选择了彭德怀。当彭德怀也问起林彪如何时,“毛泽东大手一挥:‘不谈他,不谈他。他这个人打起仗来,谨慎有余,胆量不足,不谈他’”。其后,高饶事件发生,毛泽东要陈云前去提醒林彪:“不要再支持高岗了,否则,我们就和你决裂!”那个时期的林彪,似乎只有这么两件事。确实,彭德怀主持军委工作期间,林彪很少出席军委会议。休养,成了林彪这一时期的主题词。

林彪看似“闲人”,可毛泽东并没有将其“闲而弃之”。林彪在军内虽然暂时“转业”,可在党内的分量于50年代中期之后不断被“加码”:由中央委员到中央政治局委员,由中央政治局委员跃升为中共中央副主席。

在1958年夏季之后,“蛰伏”的林彪开始“苏醒”了:5月底在北京召开的历时57天的军委扩大会议,他不仅出人意料地参加,还在开幕这天讲了话;一年后的庐山会议和北京的军委扩大会议,他同样亲赴会场,表现相当活跃……

新中国成立后,毛泽东有两次将习惯“躲会”的林彪专程接到会议现场:一次是1959年7月中下旬,要与彭德怀“摊牌”,林彪被接到庐山;一次是1966年8月初,北京中央政治局扩大会议,要拿下刘少奇,林彪又被接到现场。就在这两次会议上,也是党内两次政治风暴骤起之时,林彪都如期做了一针见血的表态。前者,林彪指斥彭德怀是“野心家”,自己随即取彭而代之,成为军委第二号人物;后者,林彪大谈镇压、政变、杀人,自己亦取刘而代之,成为中央第二号人物。

无论是取代彭德怀还是刘少奇,林彪的“上位”,看似偶然,实则必然。

彭、林二人迥异的历史结局

1959年8月18日,刚被指定为军委工作主持人的林彪在军委主持的第一次会议,就是对彭德怀进行猛烈的批判。《彭德怀全传》这样形容会议主持人林彪的作态:“他浓眉倒挂,脸色阴沉地坐在主席台上。新‘出山’的林彪虽然竭力想显示出一个成熟领导人的公正与矜持,但他还是一次又一次用挑动性的插话把会场上的斗争引向白热化。”

在彭德怀落难之时,继任者林彪不是在背后,而是于正面直接狠狠刺彭一刀。彭德怀对林彪已无须多言。无论是在庐山,还是在北京,这两次会上林彪对彭德怀的指斥乃至所加的罪名(“野心家”“阴谋家”等),都未见火暴脾气的彭德怀当时对林彪有“怒发冲冠”的记述。在“文革”当中林彪大红大紫之时,身处囚室的彭德怀给毛泽东写信、给周恩来写信、给中央文革写信,谈自己的处境,“奇怪的是,他没有给‘副统帅’林彪写过信”。

然而,就结局来说,林彪并不比彭德怀好过多少,而历史对二人一生的评价却高下立判。

60年代末期,毛泽东对林彪的看法日益负面,除1966年7月8日那封写给江青的信中已经有所流露外,以后对林彪的一味吹捧,由反感、不满到厌恶,特别是对什么“四个伟大”“一句顶一万句”等等,说:“讨嫌,总有一天统统去掉”,“他有些话说得不妥嘛”,“你说过了头嘛”,“‘大树特树’,名曰树我,不知树谁人,说穿了是树他自己”。

对林彪的高调阿谀,毛泽东还保有一分冷静。1971年“九一三”事件之前,毛泽东除对林彪的一些说法极表不满外,对林彪的一些做法也略带含蓄地提出批评和警告:诸如让夫人(叶群)当自己的办公室主任,把儿子捧为“超天才”,“一号号令”调动全军,“炸平”庐山之举,缔造者与“指挥”脱节……

不能指挥军队吗?毛泽东耿耿于怀,说:“缔造的就不能指挥呀”,“缔造者、领导者也不是少数人,也不是我毛泽东一个,也不是你林彪一个”,军队要谨慎,首先不搞山头主义……

1969年10月,林彪“先斩后奏”,一个号令,一夜之间调动全军部队;1970年8月在庐山,那么多军队高级干部群起跟着林彪的步调……林彪所显示的能量,“在毛泽东看来,已有尾大不掉的危险了”。

多少年以后,有人对林彪是否有权调动部队进入临战状态,做了种种论证。但有观点认为,林彪此举非同小可,“此例一开,就造成一种既成事实:副统帅可以不经过统帅而在一夜之间调动全军进入临战状态”。

可以说,在1970年前后的一个时期,毛泽东对林彪的不满日益加深,对他的许多提法、做法已由不满发展到厌恶了。对林彪主持的军队工作,毛泽东也时有批评,说:过去我们部队里搞军事训练、制式教练,从单兵教练、排教练、连教练到营教练,搞五六个月的时间。现在是只搞文不搞武,我们的军队成了“文化”的军队了。

尽管林彪晚年一再小心翼翼地“夹紧尾巴做人”,可还是“偶尔露峥嵘”:一通“政变经”,直说得是人人自危;“林副主席直接指挥”,俨然已是“号令天下”;身为林办主任的叶群颐指气使,稚嫩的林立果也成了“超天才”……林彪和他身边的人,还是骄傲了,甚至狂妄了……

令人可叹的是,彭德怀听到林彪出逃的消息后,先是难以置信,后竟认为林彪的下场应该也是和自己一样,被关在旁边的囚室中,甚至以为是把林彪杀了,不相信他会外逃。彭德怀还要看管人员打电话给周恩来,说:“这样把林彪杀了我有意见,他死我不同意。”

1971年9月13日凌晨,林彪机毁身亡于蒙古温都尔汗,终年64岁。

1974年11月29日,彭德怀病逝于北京解放军301医院,享年76岁。

彭德怀主持军委工作7年,林彪主持军委工作12年。倒台前,二人的职务:前者系中共中央政治局委员、国务院副总理、中央军委委员(此时军委未设副主席、常委)、国防部部长;后者系中共中央副主席、国务院副总理、中央军委副主席、国防部部长。就倒台前的地位、声誉来说,彭德怀更是无法同林彪相比拟:林彪作为当时唯一的党中央副主席,是被写入党章的毛泽东的“接班人”,还被称为“副统帅”,是被亿万人民“敬祝”为“永远健康”的中国第二号人物,是毛主席“最好的学生”。

彭德怀对自己去路的想法,是辞掉军队一切职务,解甲归田,开荒种地。林彪对自己去路的选择是出逃,逃得越远越好,不是蒙古,而是苏联……

彭德怀、林彪,担负的都是军委第一副主席角色,地位极其重要,作用极为突出,其言行指向,真是动见观瞻。

对于彭德怀,毛泽东是怒气、火气多一些。毕竟,“刚愎自大”“自以为是”的彭德怀总是“直面”挑战,不是“意见书”就是“下战书”,一写就是洋洋万言,引得毛泽东怒不可遏……

对于林彪,毛泽东失望、痛苦的情绪就更多一些。特别是林彪外逃,对毛泽东应该是一个最大的触动:跟随自己40多年,这个当年的“娃娃”团长,从军长、军团长、野战军司令,到军委副主席、全军副统帅……毛泽东是一路栽培,甚至充满呵护之意,结果不仅分道扬镳,还要逃往当时敌对的苏联,能不失望、痛苦、愤怒?

毛泽东看错了林彪,心里很不是滋味。

1971年10月26日,毛泽东对周恩来、叶剑英等人谈到林彪,说:林彪搞鬼,我有觉察,就是没有想到他跑到外国,更没有想到他坐的那架三叉戟飞机摔在蒙古,折戟沉沙。

1972年1月、10月,毛泽东在两个场合说道:“我就一个‘亲密战友’,还要暗害我。阴谋暴露后,他自己叛逃摔死了”;“我的‘亲密战友’啊!多‘亲密’啊!”

林彪事件,对毛泽东身心的打击与触动极大,身边工作人员明显感到老人家的精神状态大不如前,并在1972年2月12日晨突然休克。晚年,毛泽东对南北朝诗人庾信的《枯树赋》异常感怀:“昔年种柳,依依汉南,今看摇落,凄怆江潭,树犹如此,人何以堪?”

彭德怀、林彪:红五军、红四军两位军长,红三军团、红一军团两位军团长,一野、四野两位司令,共和国排位第二、第三两位元帅,中央军委前后两位主持人,国防部首任、次任两任部长;从20年代末到70年代初,在军事生涯中他们都有着最为辉煌的亮点,在政治命运中又都以不同的结局走下舞台。1959年、1970年几乎同在8月,在同一地点庐山,前后两次“神仙会”上,彭德怀、林彪是“前仆后继”:共和国第一任国防部长是“下战书”,第二任国防部长要“炸平庐山”。二人在毛泽东那里都打上了特有的“庐山印记”。

彭德怀、林彪二人,在被打倒之后,都被指为“阴谋家”“野心家”。试想,作为主持军队工作的主要领导人,握有军权的他们,一旦带有“阴谋”和“野心”背景,该是何等的危险。彭、林离开人世时,身份都不记真名。彭德怀以“王川”之名,被火化;林彪那具被烧得面目全非的尸体(当时我驻蒙古使馆人员也确实不知道那具尸体是林彪的)则被标上“5号”。历史对于他们的评判,彭德怀是众口一词,林彪是功罪均沾……■