向“死”而生

——来自德国绘画的启示

刘 乐

向“死”而生

——来自德国绘画的启示

刘 乐

德国艺术的启示(上)

编者按:作为二战后德国艺术迄今在国际上最全面的一次展览,“德国8:德国艺术在中国”力图以7场展览、1场研讨会的方式对二战后的“德国艺术从现代走向当代的基本特征作出‘全景式’的勾勒,并对‘不同代际’艺术家之间的传承与超越作出可供细察的展现”。

回顾中国当代艺术的发展历程,德国当代艺术是中国艺术家学习、借鉴的重要范本,基弗、博伊斯、里希特、伊门多夫、贝歇夫妇等德国艺术家在艺术观念、艺术风格以及媒介表达等诸多层面对中国艺术家的创作有深远影响。值此次展览之际,本刊策划“德国艺术的启示”专题,由展场出发,延伸及中国当代艺术的在地语境,通过系列文章考察、分析德国艺术对中国当代艺术的影响和启发。专题分两期刊出。

绘画,似乎从其诞生以来便不断面临着衰落乃至终结的宣判。在当今视觉革命的时代,图像的过剩和多种媒介的大量涌现,似乎更加重了绘画的危机。但在9月开幕的大规模呈现德国二战后至今的当代艺术的展览“德国8”中,绘画却占据了相当大的比重:7个主题展览,除民生美术馆、今日美术馆分别聚焦德国摄影和新媒体艺术,其余5个场馆都展出了大量绘画作品。太庙艺术馆的主题为“记忆的痕迹——德国当代绘画杰作”,更加直截了当。

这是一个具有对德国二战后的艺术史进行书写和判断意味的展览,绘画的被选择不仅提醒着我们德国新绘画在20世纪70年代绘画终结危机中的突围,更向我们昭示了绘画在当今图像时代的多种可能性。由于德国艺术与中国艺术存有的深刻渊源,“德国8”展览也为我们在一段文化互动史中探察我国的当代艺术创作提供了契机和路径。

新表现主义以来的绘画与德国艺术的重建

在太庙艺术馆展出的作品全部来自德国当代艺术大师,代表了德国艺术在20世纪50年代之后的觉醒和探索,可以说是“德国8”展览中最精华的部分。

进入太庙艺术馆,展厅右侧的显眼位置为一件由博伊斯(Joseph Beuys)签名的展览海报。海报中,博伊斯头戴毡帽,身穿钓鱼衣,正大跨步地走向镜头,大有将一切旧规则彻底抛弃的姿态。作品的题目“我们即革命”(We Are the Revolution)传达着博伊斯以艺术介入社会的理念,同时也成为德国战后新一代艺术家作品的最好注解。作为二战后艺术转型的关键人物,博伊斯认为艺术是人类最本真的方式,提出“人人都是艺术家”,只要人人发挥他的本性,就能用最纯真、最本性的东西解读和参与社会。自博伊斯之后,艺术的价值已无法只停留在形式更迭和审美判断的框架中,艺术家使用任何工具和方法都是成立的。虽然博伊斯并非以绘画著名,但在讨论二战后德国绘画的复兴时,他是无法绕开的人物。他对艺术可能性的扩展,将强烈的社会批判与政治冲击引入艺术领域的尝试,感染了其他艺术家,使他成为基弗(Anselm Kiefer)、吕佩尔茨(Markus Lüpertz)等人的精神导师。

二战之后,因为沉重的道德负担,德国的重建之路格外迷茫、艰难。纳粹时期的迫害导致现代艺术在德国的断裂,对集权政治的余悸,使得写实主义和民族历史的遗产都成为禁忌。伴随着美国的崛起,抽象表现主义迅速形成席卷世界的潮流,抽象绘画也成为德国战后第一代艺术家追寻精神自由的一种出路。本次“德国8”在红砖美术馆展出的“非定形艺术”便是战后一段时间德国艺术的代表。在德国艺术对抽象的转向中,我们能窥见来自法国塔希主义的“抒情抽象”、美国抽象表现主义的“身体运动”,甚至波普艺术的符号感,但唯独丢失了德国艺术本身的独特性。对绝对自由的追寻使艺术家陷入了与社会和周遭环境的疏离,在这种疏离感中,德国艺术陷入了困境。

19世纪末摄影术的普及导致具象绘画的危机后,绘画便开启了对自我空间和本体语言的探索,进入了格林伯格(Clement Greenberg)所预设的摆脱文学和历史的影响,不断向自我媒介回归的道路。但这种“为艺术而艺术”走到极少主义直至面临着对媒介的直接表现时,就走向了终结。不仅现代主义绘画遭遇了内部危机,装置、行为、观念艺术等层出不穷的新的艺术形式更加剧了这种危机。以基弗、巴塞利兹(Georg Baselitz)、吕佩尔茨、A.R.彭克(A.R.Penck)、格哈德·里希特(Gerhard Richter)等为代表的新表现主义艺术家便在此时崛起,在德国和世界范围内引发了“绘画回归”的热潮。

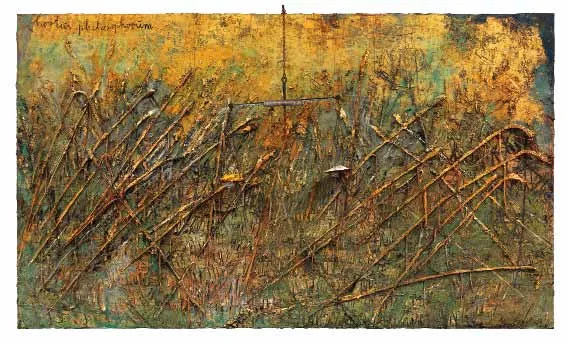

《霍顿哲学》 安塞姆·基弗 布面丙烯、乳胶、油彩、虫胶、石膏、金叶、金属和盐 330cm×570cm×65cm 2014年 安塞姆·基弗

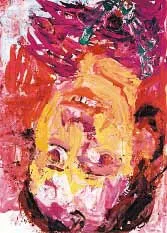

作为第一代从抽象艺术的精神环境中脱离的艺术家,他们变得大胆和开放,打破了关于具象和抽象、装置和架上、平面和空间等视觉艺术界限的种种固有范式,发展出一种极具破坏力的新的绘画语言,并且各自呈现出不同的姿态。在太庙的展厅中,巴塞利兹颠倒的物象引发了人们最大的惊奇。倒置的形象使观众无法通过惯常的视觉机制辨认绘画的主题,而在关注强烈的色彩和粗犷的笔触带来的视觉冲击时,具象的形象性又隐约闪现,在具象和抽象之间,巴塞利兹发展出了第三条道路。面对绘画的终结和图像时代的冲击,里希特则将照片影像引用和转化到他的创作中,在他最著名的“照片绘画”中,他同时消解了摄影和绘画的边界,将个人的生存体验适度地融入到绘画的细节之中,在机械复制的时代开启了我们感受世界的另一种方式和新的审美经验。他模糊甚至扭曲的画面效果成为这个时代个体永远无法把握“真实的社会”的缩影。而基弗则试验了废钢铁、水泥、石头、树枝、稻草、干花、沥青、塑料、旧衣服等与传统艺术观念相去甚远的粗野原材料,将博伊斯对材料的象征主义运用到架上绘画中;他将绘画从架上解放出来,延伸至空间中,营造出一种宏大和悲怆感,形成一个具有强大辐射能力的场域,赋予绘画语言一种全新的概念和力量。

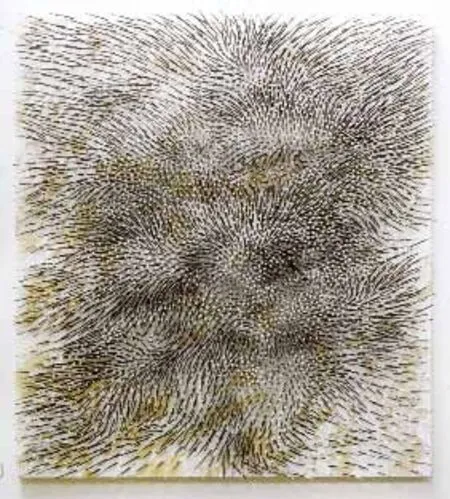

昆特·约克(Günther Uecker)是新表现主义画家的同代人,他的作品中也展现出一种跨界的方法。约克在20世纪60年代是“零社”(Zero group)的成员,这个三人艺术小组致力于对“非定形艺术”的抽象性进行反抗,他们推崇“广泛的绘画”的概念,使狭义的传统的绘画概念得到拓展。与极少主义不断的减法相反,约克的创作更像是一种加法;他将空间、光和肢体的动作等经验都融汇进来,使图像本身变得更加有力,这在他以钉子刺入、拼贴于画布的系列作品中,体现得尤为明显。钉子不仅创造了一种新的视觉结构,它可供阐释的空间又在象征意义上增加了图像的深度。

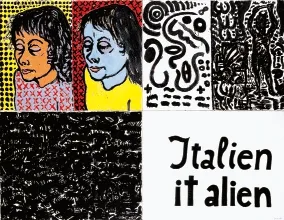

二战后成长起来的一代德国艺术家,要在保持德国特征的同时重新衔接现代主义,还要处理像一道致命伤般将德国一分为二的严酷冷战。博伊斯所倡导的对社会政治文化反思的立场和社会责任在他们的绘画里得到了最深沉的反思。艺术家从图像志、视觉符号、历史经验、社会政治等不同方面各自进行引用和综合,同时着力挖掘留存于民间传说、神话象征和文化史诗中的德国浪漫传统,在观念层面极力深化绘画所能承载的重量。在这方面最典型的代表便是基弗,他常将《圣经》、北欧神话、瓦格纳的音乐、保罗·策兰的诗歌等充满神秘象征意味的主题引入自己的创作,对战争进行最深刻的反思,同时也蕴含着对死亡等关乎人类自身命运的问题的追索。与新表现主义大部分艺术家较为沉重的风格相比,A.R.彭克的作品具有的波普和达达特质,呈现了一种独特的幽默风格。在大量稚拙的符号语言后,能指和所指的错位与漂移间,他对于支配人类的原始欲望与潜在心理意象的指涉也提供给我们很多反思。

事实上,新表现主义以来的德国艺术家最重要的贡献在于对艺术媒介必须不断更迭的进步主义的惊醒和反抗,回到艺术和生活的本源去探究艺术是什么。艺术关乎的是自由的自我表现与精神表达,而媒介只成为达成这种表达的手段,自那之后的德国艺术家已不再感受到界限。

在多样和总体性的回顾中,我们能够感受到德国艺术的文脉。在20世纪初和二战后两次民族绘画遭遇危机之时,他们都回溯向表现主义,正是因为其中蕴含的德国精神。他们对自己文化逻辑的把握,并不仅仅依靠艺术家,还有哲学家、艺术史家和批评家、文学家等一起开创了这个局面。

《意大利-它,外星人》 A . R . 彭克 布面丙烯 299cm×230cm 1976年

《经典的兄弟君特》 乔治·巴塞利兹 布面油画 205cm×290cm 1996年

德国表现主义艺术在中国

在中国当代艺术的发展中,德国艺术是一个很重要的参照系。“文革”以来的长期文化专制使人性受到了极大压抑,“文革”结束后,在经历了“伤痕美术”的悲情反思,“乡土写实主义”对普通人的重新发现后,个体的“自我表达”日渐成为最重要的诉求。文艺理论家在20世纪80年代初以《美术》作为阵地对“自我表现”的问题展开了论辩,在更早的1979年的“星星美展”上,王克平、马德升、毛栗子等人大胆而具有强烈视觉冲击力的作品已经显示出这种倾向。因此,强调自我表现和超验情感的表现主义深受中国艺术家的青睐。1982年在北京的民族文化宫第一次举办一个德国表现主义的版画展,在青年艺术家中产生了广泛的影响。但如易英所言,这一时期,德国表现主义的影响主要在观念与理论上,它的影响在于为中国当代艺术提供了唯美主义形式之外的另一种可能,那就是自我表现的形式。

左·《 在赫利奥波利斯的门槛上——每一边都是不一样的图像》 格哈德·胡美 布面丙烯、PE管 240cm×251cm×9 cm 1988年 VG Bild-Kunst,Bonn 2017

右·《风1号》 昆特·约克 刨花板、钉子、油彩 200cm×180cm×20cm 1999年

在“八五”新潮美术中,作为对学院主义的规范和教条的反叛,表现主义风格成为中国前卫艺术家模仿的对象。之后,新表现主义在中国得到了进一步的发展,不管是在形式上还是在观念上都进入到一个新的阶段。具有表现倾向的油画家进一步强调艺术性,开始重视对绘画语言的建构,追求光色的表现效果,讲究画面的形式处理,这显然是来自新表现主义的影响。

1989年的中国现代艺术大展上,在中国美术馆二楼东厅展出的“强调热”[1]的表现性作品和同年在中国革命博物馆中央大厅展出的“中国表现艺术展”,对中国表现主义油画的发展是重要的节点,对过去10年间表现主义油画进行了总结和清理。它一方面对新潮美术的过度激进进行了纠偏,试图以较温和折中的态度介入现实;另一方面也强化了对艺术语言本身的重视和研究,为中国表现性绘画的进一步发展做好了准备。1993年德国新表现主义艺术家伊门多夫来中国办展并与中国艺术家座谈,再加上周春芽、谭平等人的相继回国,新表现主义艺术在中国得到广泛传播,并得到了普遍的接受。他们的技法成为众多艺术家的模仿对象。这时中国表现主义油画也已经由“单兵作战”走向了区域性的“群体”,最重要的是,表现主义已经不只作为观念并且作为一种技法进入学院,与学院派写实主义绘画分庭抗礼又互相补充,成为中国绘画界较为主流的艺术现象。

从珂勒惠支算起,德国表现主义艺术对中国艺术的影响已经有百余年的历史,最近30年来的演进尤为密集。在改革开放后如潮水涌入的多种思潮中,为什么德国艺术发生了如此深刻且持续的影响?在今天回顾,至少有三个方面的原因:首先,新表现主义以来的德国艺术家对绘画范式的破坏和对艺术语言的自由追寻在长期受制于苏派写实主义的中国艺术家那里也十分具有吸引力,而中国艺术中的写意传统与表现主义在精神上十分契合。其次,中德在更为深刻的社会历史语境上存有共同之处,新表现主义画家对战争和民族创伤的深刻反思和疗愈在同样经历过长久民族灾难和创伤的中国艺术家心中很容易引发共鸣。正如策展人范迪安先生所言,德国艺术具有历史感,而中国文化中也有相当厚重甚至沉重的历史意识,也使“历史感”在中国艺术中占有独特的分量。最后,中国人对基弗、里希特、伊门多夫的热爱,在某种程度上,正是反向证明了我们自身对历史的茫然以及主动的遗忘,而这也是许多艺术家对表现主义的学习流于浅表的深层原因。在全球化的时代,日益平行的世界会出现越来越共性的体验,但能在大浪淘沙中留存下来的永远只有与民族与个人深刻相连的体验。

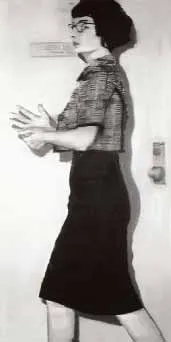

左·《女秘书》 格哈德·里希特 布面油画 150cm×100cm 1963年 格哈德·里希特,萨克赛摄影,波恩

右·《商贩1号》 尼尔·劳赫 纸上油彩 70.5cm×115.5 cm 1999年

结语

海德格尔在《存在与时间》中曾提出一个“向死而生”的概念,认为人活着、生存着的方式就是“向死存在”的方式;他的内涵在于用重“死”的概念来激发我们内在的“生”的欲望,以此激发人们内在的生命活力。对于绘画而言,它已经经历过数次死亡危机,并且在未来的某一天仍有走向终结的可能性,我们能够做的是面对和思考绘画的死亡,才能获得绘画之存在的意义。近一个世纪的历史已经说明,新的艺术手段的出现,总是伴随着绘画某项功能的消亡,但从本质而言,绘画本身作为一种通过人性记录心灵感受的精神性活动总有其存在的合目的性,朝着这个方向,才能在有限的艺术实践中获得真正的自由。并且在今天的艺术世界,媒介代表立场的时代已经过去,任何媒介都需要经受同样的考验。

注释:

[1]在1989年的中国现代艺术展上,负责布展设计的栗宪庭提出,中国美术馆二楼东厅应放“强调热”的作品,这些作品“无论是对痛苦的发泄,还是留恋生命的温情,情感表现是最突出的特点”。相对应地,二楼西厅集中放置的是具有“关注理性、荒诞感倾向”的作品。

——评《全球视野下的当代艺术》