超越与交融

——访周韶华

本 刊

超越与交融

——访周韶华

本 刊

编者按:时逢“俯仰天地——周韶华”与“心智地图的异像——马库斯·吕佩尔茨在中国”的双个展于湖北美术学院美术馆开展。本刊专访周韶华,呈现艺术家对中国画的改良与创新、中西艺术异同,以及传统与现代艺术发展等一系列问题的深入思考。

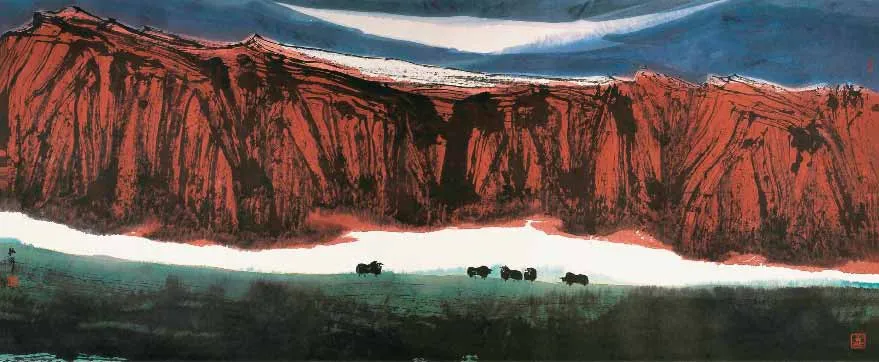

《火焰山上下》 周韶华 纸本水墨 96cm×178cm 2006年

《画刊》:自上世纪80年代起,你就一直致力于改良中国画,考虑如何将其从古典形态转变为现代形态。30多年后,你对中国画的现代性转型有什么新的观察和体悟?

周韶华:主要有以下几点思考:

一、在传承大传统中,追寻写意象征和东方表现主义。但传承开掘并非简单的延伸。它是由历史链接未来、由民族通向世界,使传统发生质的飞越。写意象征表现主义的核心价值,是把对艺术精神的追求提升为更高的人文价值。

二、在中西两种不同文化的交融中,旨在弥补传统的短板。以跨界超越进行优势互补,以改变固有的视觉方式。坚持从内心体悟出发,把绘画元素、情感意图与形式语言接通,使内容与形式发生新的质变,充实地走向未来。

三、要把形象思维与逻辑思维接通,艺术实践与理论研究必须同构相关,双向推进,以成为有思想灵魂的艺术家。为此,应高度重视理论的导向作用。四、艺术创新具有划时代意义,非一人所为。必须联结群体优势,以共骧民族伟大复兴梦。

《画刊》:你的艺术作品和理论文字,始终互为关照,彼此依存,共同构建着你的艺术思想和美学体系。在形式语言和媒介风格层面的探索之外,强烈的文化使命感一直贯穿其中,并推动着你艺术的变革和发展。这种使命感是如何形成的?

周韶华:凡是受过革命熏陶的人,大都有一种文化使命感,尤其像我这类出生在民族危难的蹉跎岁月的人,从参加革命起,就把民族的命运和个人的命运系于一身。国家落后挨打,民众生命涂炭,在出生入死中度过了大半生。苦难深重的历史对我最刻骨铭心的教育就是:“国家存亡,匹夫有责。”深深体验到,只有国家繁荣强盛了,社会才能发展,人民才能安居乐业。过去的担当就是与民族同命运,与人民同命运,为这种大命运而抗争。

我有幸活到现在,活到改革开放的年代,身逢盛世,因此非常珍惜这来之不易的大好时光。反映在过去几十年的艺术创作中,是我在思想解放、社会转型期。站在时代前沿,呼呼大美对中国画领域最敏感问题的思考。抓住这一历史机遇,不仅仅是对个人艺术风格变化范畴的探索,更是对整个新时期中国画发展的关注,以求对东方绘画美学作出新的解释。如“抱一论”、“横向移植论”、“隔代遗传论”、“全方位观照论”等,追问时代与历史,追问生命与艺术,追问人类文化与社会种种解答的大融合。

当下的美术工作者,不仅要面对社会,更要面对自己,特别是要管好自己,坚守本业阵地,始终不渝地为提升艺术的本体性而努力。如果忘记了艺术本体性,去做画外之事,追求身外之物,被功名利禄所俘虏,便会走向艺术腐败,就不再是一位人类灵魂工程师。艺术家的本质是艺术创作,创作最好的作品,把最好的作品奉献给人民,这是我新的担当。

《昆仑余脉》 周韶华 纸本水墨 365cm×144cm 2004年

《画刊》:你用“文化长征”、“三大战役”比喻你的艺术,并推崇革命英雄主义和革命理想主义,这也是你比较独特的艺术气质。具体来说,这种革命思想对你的艺术有什么样的影响?

周韶华:我很少谈及抗日战争、解放战争那段往事,过去的艰苦岁月是常人无法想象的,能够活下来,都是非常幸运的。因为和我一起战斗的同志很多都牺牲了,战争非常惨烈。几年前,我看了电影《集结号》,拍得很好,冯小刚导演费尽心力,战地场景非常真实,我都流下了眼泪,因为,我也有类似的亲身经历。

我在“黄河·长江·大海——周韶华艺术三部曲”画展开幕式上用一句话总结了我的革命生涯:过去最艰苦的年代锻炼了我艰苦奋斗的意志,枪林弹雨加强了我坚强的意志,造就了我的人格力量,加上新中国成立以后各种各样的运动和矛盾的磨砺,让我更加敢于坚持真理。

《画刊》:在《汉唐雄风》《天人合一》《楚风墨韵》《国风归来》等系列作品中,你从历史文物、宗教雕塑、民间艺术中选取素材,以图像入画,形成了一种具有个人风格的绘画图式。这些作品显现出一种对西方现代主义构成艺术的借鉴与融合。你是如何考虑的?

周韶华:唐代王维就提出了绘画要以水墨为上,把金碧辉煌的色彩给否定了。确实在一定时期水墨画已经发展到了一定的高度,但是不重视造型、不重视现实生活、不重视和广大人群的联系,这是当时最大的矛盾。

要想解决这个问题,就要从题材、形式和表现方式做非常大的调整。中国画很长时间牺牲了色彩,“色彩革命”和“色彩解放”对西方的油画影响特别大,那么我们就要把色彩和水墨很好地进行融合,这样才能解决这个问题。过去人们对色彩的认识不够,认为色彩会影响笔墨效果。而且中国山水画基本上是“之字”形的构图,你要面对大自然,在大自然里面去寻找形式。除此之外还要和西方的文化进行融合,这样的话你的绘画才能增加一定的语言;其次,将中国画的线条和西方的块面结合起来,在控制画面的时候块面的作用非常大。西方大块面的东西非常的有张力、有气势,而且画面也很有分量,所以我们要在技巧方面把中西方的线条、块面、色彩和水墨结合起来。

《画刊》:与上面提到的几个系列作品相比,《神游》《策马塞外》《大海》以及《星空》更加突出了一种俯仰天地的气势,更多大写意和抽象意味。在语言风格上,更自由、开阔,我觉得这批作品中,艺术家的主体意识更强。你怎么看?

周韶华:我们的思维需要不断跨越、超越,要跳出“三界九天外”来看宇宙、看世界。世界可以看成无限小,也可以看成无限大,但都是超越性的,不能太拘泥于人的视界。人界、地界、天界,要超越这三界。西方绘画讲焦点透视,中国绘画讲散点透视,其实后现代主义已经不管这一套了,不讲透视点了,这都是以视界能够达到的地方为止,但视界达不到的地方又如何展现呢?时间是无始无终的,空间是无穷无尽的,艺术家需要思考,怎样表现无限性……我过去追求民族大灵魂,但真正要超越的话,还应该追求一种宇宙精神。雨果说:“世界上最广阔的是海洋,比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的思想。”那么,思想是大于天空、大于宇宙的,更加辽远……《画刊》:你提出“隔代遗传论”,主张“越过元、明、清的格式规范,从北宋上溯汉唐气象、夏商周青铜力度、楚艺术和原始社会的仰韶彩陶,去认真挑选更有活力的材料,寻找张力结构灵感”。那么对于文人画的笔墨传统,你是完全持否定态度吗?

周韶华:对于当代艺术家来说你传统掌握的很多了,你就要创新了。一道很厚的瓶颈,它把你封得紧紧的,你突破不出来。有些画家,他为啥不创新,他没法创新,他有惯性,画什么好像就应该是这么画,不应该是那么画,一旦那么画的话就又回到传统的躯壳里了,他就不可能突破。冲出来了常常又是传统的东西带的太少了,这就是很矛盾的事。

所以我最近这几年在理论上比过去稍微柔和些,柔和些是因为我觉得像我们这一代人光顾着创新还是不够的,因为中国的文化底蕴非常深厚,它提供的经验非常丰富。离开了这个东西,你创新就没有前提、没有根基,特别是年轻人,对传统的东西他不理解。你创的什么新?是因为你有旧你才能创新,没有旧根本无所谓创新,所以一个东西有个底线、有个反刍,回头自己看是在不断地补充传统、学习传统的,我不赞成抛弃传统。

但传统是上下五千年,纵横数万里,天上、地下、人间它的东西非常多。你说《楚辞》《离骚》,它问天问地,不是狭小的圈子里思考问题,思维的跳跃很大,现在出土了很多东西让你看了非常惊奇,四川的三星堆简直是奇妙无比。6000年以前产生的中国第一个玉龙,简直不得了,提供的古文造型观念那样抽象简练,那样富有象征意义。我们现在搞的东西非常肤浅,没办法和他们比,都是很简单直观的东西,对传统的东西应该是宽广的,一段时间盯着哪个东西,拿过来拿得很够,一点一滴不管从哪里切入,都大有文章可做。

中国画的新发展,必须张扬大传统观念,就是思接千载,视通万里的大传统;必须扩大视野,拓展表现空间,“其大无外,其小无内”地突破文人画家的视野和思维空间;就是对信息时代和当代人的视野和思维空间的紧追不舍。

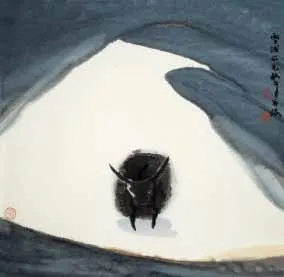

上·《雪域之光》 周韶华 纸本水墨 68cm×68cm 2000年

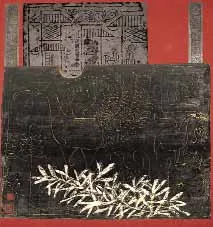

下·《楚凤祥舞之二》 周韶华 纸本水墨 96cm×90cm 2006年

《画刊》:这次在湖北美术学院美术馆的双个展,你和德国新表现主义艺术家吕佩尔茨同场切磋,你如何看待他的作品?如何看待德国表现主义绘画?

周韶华:从20世纪80年代末到90年代,我多次访问德国,并在德国举办画展。我在德国惊奇地发现,德国人对二战灾难反思的深度与真诚。更为惊奇地发现,德国新表现主义在反思后,对人类文化精神的表现有了更深刻的理解,又饱含哲思,这引起我对德国新表现主义代表人物的敬仰与尊重。德国是一个哲学高度发达的国度,他们有康德、黑格尔、费尔巴哈和马克思等先哲。他们不仅努力建立绘画元素和情感依托之间的关系,并对具体体验特别关注。人的主体性在艺术创作中起决定作用,重视对精神活动的激励和升华,把主体变成一个充满自身情感和幻想的世界。把创造性的力量当作一部分现实加以表现,同时他们对文化底蕴深厚的欧洲传统持谦卑态度,以此来表现并还原于绘画本身。这些,是德国新表现主义的基本特征。他们非常尊重主观能动性是艺术创作的原动力,具体反映在文化精神上,他们对人性关怀的表现,具有忠贞不贰的信仰。在20世纪七八十年代,吕佩尔茨与伊门多夫、巴塞利茨、彭克、基弗等人以非凡的创造力创立了“新表现主义”,改变了西方美术史的地形图。

过去我虽在不少国家举办多次画展,但无机遇同异国代表性画家进行面对面的艺术对话,这对传播中华文化也极为不利。近有朋友促成我与德国新表现主义代表性画家马库斯·吕佩尔兹先生举行对话画展,正合我意。虽然彼此文化根源不同,但同住一个地球村,我们应平等相待,友好互惠,不应老死不相往来。文化交流是人类不可缺少的精神互补。