让历史在现实中复活

——解读岳敏君的《迷宫》系列

鲁 虹

让历史在现实中复活

——解读岳敏君的《迷宫》系列

鲁 虹

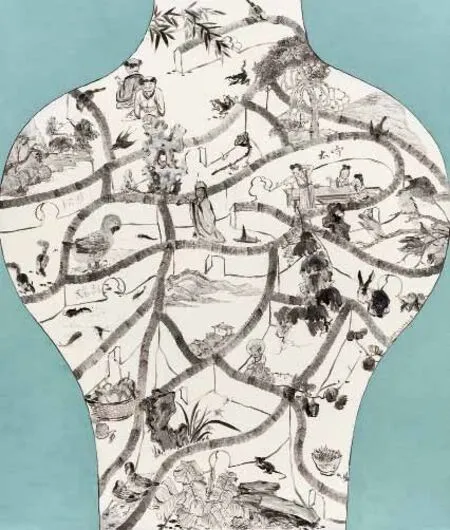

《迷宫》岳敏君布面油画200cm×240cm 2013年

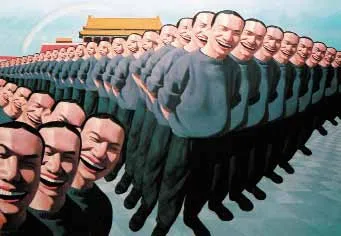

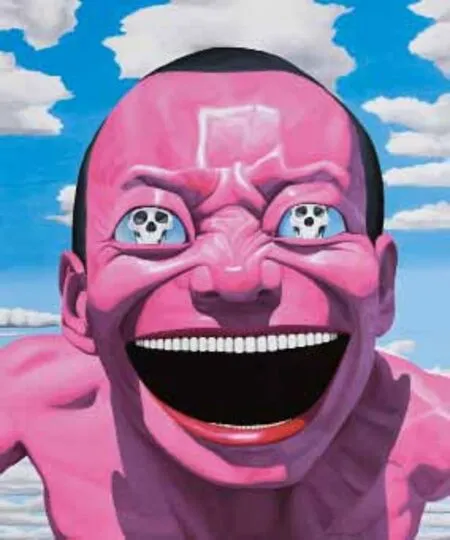

相信任何观众都不难发现,岳敏君的《迷宫》系列与《笑脸》系列在艺术形式的处理上是大为不同的,这既体现在画面图像的处理上,亦体现在绘画手法的运用上。具体言之,在《笑脸》系列之中,他更多是以浓烈而漂亮的色彩、类似广告的手法表现当下部分年轻人常以“一笑了之”的方式化解各种压力的生存策略。再者,他还会通过不断复制自己的形象来突出各种主题。按我的理解,那不断出现的“我”乃是一些当下青年的象征。而他自己却说,如此处理是“想把一个复杂的问题用漂亮简单的方法说出来”[1]。比如在作品《大狂喜》中,远景是人人熟知的天安门,其用意当是强调中国的特殊背景——包括历史与现实,前面则是几十个重复的“我”在咧嘴大笑。很明显,在进行艺术表现时,岳敏君实际上已经通过借用大众文化的方式挑战了传统油画的经典技法。这一点人们只要仔细比较艺术家刘小东几乎在同时对当下青年的表现就足以看得出来。如同大家所见,后者采用了从英国艺术家佛罗依德那里转换出来的油画表现方法,显得更加学院化一些。事实上,也正是以上面介绍的特点为基础,岳敏君又不断演绎出了变化多端的作品:有的是与红色图像相结合,有的是与传统图像相结合,有的是与民间图像相结合,有的是与商业图像相结合,有的则是与现实环境相结合……而且,有的是头部奇怪表情的重复,有的是各种荒诞动作的重复……但无论如何变化,都显示出了一些当代青年在遇到生存压力时,希望避免与社会争斗,进而达到“超然度外”的人生境界。不过,特别耐人寻味的是:稍后面世的《迷宫》系列却并没有延续上面提到的相关表现手法。由于所借鉴的对象并非是当下大众文化,而是传统写意画,所以画面不仅以意象造型的中国方式呈现了古代文人、动物、花鸟、树木与庭院等等,而且在纯白色的画布上是以写意般的黑色线条作为主要表现手段。于是,岳敏君便在不经意的情况下,以借鉴中国传统绘画的方式挑战了西方经典油画的表现套路。在这里,要是人们认为艺术家纯粹出于寻求风格变化而突然改变作画方式就未免有些片面了。虽然艺术家曾经指出为了避免在艺术创作上陷入以前的思维定势和创作理念,他常常喜欢用“交错”的方式工作,即在创作《笑脸》系列的同时,也创作《迷宫》系列《处理》系列或《场景》系列等作品,以便用不同的艺术图式给观众带来一种陌生感[2]。但我却感到,这样的处理手法与作品意欲表达的观念具有更加密切的关系。也就是说,他其实是想以完全不同的艺术表现风格来对性质并不相同的社会问题进行发问。《迷宫》系列的特点就在于:艺术家以戏仿中国传统绘画的方式将个人的生存经验转换成了社会性的主题。当然,岳敏君的这一做法与美国波普艺术的影响不无关系。众所周知,美国著名的波普艺术家,如沃霍尔、劳申伯格、利希腾斯坦等人,在上个世纪60年代就将艺术创作的兴趣由美国的抽象表现主义与叙事性油画转向了批量生产的大众都市文化产品,并一举成名。恰如一些资深的艺评家所说,美国波普的新艺术观念之所以能够成立,甚至影响到了许多国家与地区,乃是因为第二次世界大战以后,电影、电视、图片、画册、广告和连环漫画等大众传媒的图像充斥于现代都市。结果,在这种生活环境中成长起来的艺术家就开始以挪用图像的方式来创造自己的艺术。而岳敏君在创作《迷宫》系列时明显有异于美国波普艺术家的地方是:他除了将传统绘画当成图像资源来运用,也当成了技术资源来运用。即基本是在以油画的媒介转换传统写意画的作画方式,加上适当引进现代构成手法,以致使作品在具有强烈的现代感时,也具有完全不同于西方绘画的东方韵味。在我看来,即使放在世界的范围来看,这仍然是很有意义的。

《大狂喜》 岳敏君 布面油画 250cm×185cm 1992年

在一篇关于艺术创作的文章中,岳敏君明确强调了他的艺术观,他这样写道:“‘艺术终结’的问题确实对传统艺术形式所追求的目的提出了疑问:过去以审美为意图的艺术已经终结,随之而来的是对意义的阐述。这种阐述完全是观念性的,并且很大程度上是通过图像自身的意义对艺术重新加以阐述。就目前来看,任何形式的图像都能被阐述,没有毫无意义的图像。我常把图像看成是意义的词组,不同的词组产生不同的意义。”他还指出:“如果用图像来阐述意义,我们就可以重新认识我们过去的传统。这是一个新系统、新挑战。在我的艺术实践中,我比较强调图像之间的冲突,尽可能使图像陌生化、产生跳跃感,从而实现我对现实的关注。”[3]从中我由衷地体会到:一方面,岳敏君从事艺术创作既不是为了纯审美的追求,也不是为了形式而形式,而是为了强调观念与意义的表达;另一方面,因为岳敏君把图像看成是意义的词组,所以他必然要以不同图像的搭配去组合特定词组,进而表达不同的意义。下面,我们就来看看,在《迷宫》系列中,岳敏君是如何通过改变与重组历史图像来呈现意义的。

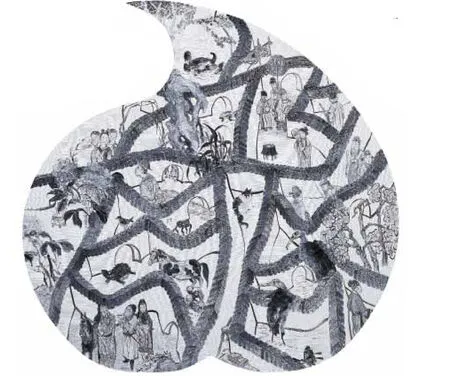

《龙》 岳敏君 布面油画 131cm×132.5cm 2011年

从一系列相关作品看去,《迷宫》系列的画框外形十分富于变化,有纵向矩形的、横向矩形的、圆形的,也有葫芦形与不同古代瓷瓶形的等等。依我的猜测,这样处理无疑是为了更加强调传统文化对当下现实的影响。而在具体的处理上,他不光会以不同的汉字词组来结构画面,以造成迷宫似的感觉,还会采用略带俯视的构图。比如作品《龙》就运用了传统的异形构图,其画面分割是在以繁写的“龙”字作为前提条件时,由传统式的庭院围墙所构成。但在不同的小空间中,则分别画有文人雅士、树木、假山、仙鹤、骏马等等,由是,遂使这一系列画面具有了超现实的特点。

在我的印象中,“迷宫”是一种充满复杂通道的建筑物,人们进入其中一般很难从内部走出来或从入口到达自己想要去的地方。记得小时候,我与同学们经常会在娱乐场中那由木板搭成的“迷宫”中做游戏,可这正如我总是在各类少儿杂志中的“迷宫”图上做游戏一样,往往难以从中“走”出来。一直到现在的网络,依然有大量用电子方式描绘的“迷宫”图,以供一些人士上网玩游戏,成功者往往会从中获得智力上的优越感。我想:艺术家以“迷宫”为题,并有意让众多相对独立的小空间组成一个大的空间框架,含义肯定是多方面的,其既暗示了漫漫人生就如同在“迷宫”中行走,难有理想的出路;也暗示了人与人、人与周边事物彼此分离,难以和谐相处的现实。大约还有更多的暗示,因为这是仁者见仁、智者见智的问题,在此我就不一一解读了。

接下来的问题则是:为什么岳敏君一定要通过引用或改造历史的图像来指涉他想强调的作品意义?难道他画出当下的世俗图像不是会更加有效吗?继而言之,即使是引用或改造历史的图像,为什么他不用自己画《笑脸》系列时十分熟悉的色彩加块面的表现风格,而要改用单色或线描的表现风格?

毫无疑问,在这样的处理后面,岳敏君一定有他独特的思考。我且先回答上面提到的第一个问题。

我猜测他或许这样想,即若从纯粹的形式上考虑,有意引用或改造历史的图像,如文人雅士、树木、假山、仙鹤、骏马等等显然与古代庭院的围墙表现更加协调;而若从纯粹的意义上考虑,则很容易通过对历史的反思来巧妙涉及现实的文化问题。也正是在这种新的图像组合关系中,不仅可以有效强调现实与历史的互文关系,还可以使得历史在当下得以复活。本来,《迷宫》系列中那些原图像的历史功用或内涵更多是古代画家对特定主题的表达,但由于它们在一个象征隔离与困惑的“迷宫”中并置起来,所以很自然地能转换出新的含义。人们将会使自己对相关现实问题的思考穿行在历史之中。

让我们再来看一看岳敏君处理第二个问题的方式吧。窃以为,他有意从传统艺术中寻求艺术语言创造实质上牵扯到了如何处理文化差异性的问题,而这对于中国当代艺术的发展具有很重要的意义和价值。努济曾经说过:“语言的选择和运用对于人们确定自己在自然和社会环境中,甚至在宇宙中的身份是至关重要的。”[4]从全球范围来看,当代文化发展很重要的一点,就是强调多元、宽容和平等。作为非西方中心国家的艺术家,在艺术的表达中,如果有意识地强调文化上的差异,不但能有效地从我们自己的角度来说明我们面临的问题,即用我们自己的喉咙发音,而且能与西方进行平等的对话。数年前,赵力先生在一篇采访中曾经介绍了英国大收藏家萨奇夫人的一段谈话[5],她说:一些中国当代艺术家的作品并没有自己的语言状态,基本上是在跟着西方走,这样的作品是缺乏长久生命力的。她期待具有中国精神与语言状态的作品。这意味着,当一个中国当代艺术家简单采用西方当代艺术的话语方式时,他关注什么、表现什么,甚至怎么进行思考已经不是自己的了,所以也无法进行终极的、个性化的表达。一些语言学家说得好,在很大的程度上,并不是我们在说语言,而是语言在说我们。岳敏君创作《迷宫》系列的巨大启示性在于:只有积极介入中国现实和链接历史文脉才是创造具有中国特点语言方式的必经之路!另外,由于《迷宫》系列是以一种中国大众很习惯、很常见的传统绘画方式来呈现的,就有可能调动人们阅读古代绘画或历史文献的相关记忆,包括文人雅士的生活方式、彼此的勾心斗角等等,由此那画面中的叙事性——讲故事的方式,既可能引发观众的共鸣,也可能达到互动的效果。倘若真正理解了这些,我们就会得出如下结论,即岳敏君的风格追求与观念表达在本质上是紧密联系的,而这与现代主义者把艺术形式与风格追求放在首位的做法并不是一回事!

总而言之,看岳敏君的作品《迷宫》系列,需要的是记忆与思考,而他之所以要把具有象征性、寓言性特点的作品《迷宫》系列呈现给我们,是因为历史与现实中的“迷宫”太多太多。从这个意义上说,他的呈现绝不是对古代绘画样式的简单追随,而是对历史与现实的追问。尽管他并没有给出自己的答案,但对引发相关观众的思考是会起到积极作用的!

《眼神》 岳敏君 布面油画 200cm×240cm 2013年

《旁观者》 岳敏君 布面油画 200cm×230cm 2011年

岳敏君曾经强调,看他的作品《迷宫》系列需要“有一定的转换”,即必须“在头脑的空间中理解,而不是被眼前的画面带入到某种氛围之中”[6]。这就需要我们在阅读相关作品时,将眼前的画面转换成自己心中的画面。但是,在运用这一中国化的阅读方式时,没有对相关历史资料的了解与对相关现实的思考,类似转换肯定是很难完成的!

2017年5月30日于武汉东湖纯水岸

注释:

[1]《有关作品的几句话》,出处:《岳敏君:沐浴在傻笑中》,Soobin Art Gallery Pte Ltd,2002年10月版,第1页。

[2]岳敏君:《艺术的价值与商业化》,载于《流动艺术——具象研究》下卷),江西美术出版社,2010年版。

[3]岳敏君:《艺术的价值与商业化》,载于《流动艺术——具象研究》下卷),江西美术出版社,2010年版。

[4]转引自徐贲:《走向后现代与后殖民》,176页,中国社会科学出版社,1996年版。

[5]赵力:《艺术不是赛马——对话收藏家多利丝·洛克哈特(Doris Lockhart)》,载于《艺术财经》2008年12月号。

[6]岳敏君:《艺术的价值与商业化》,载于《流动艺术——具象研究》下卷),江西美术出版社,2010年版。