延续与升华

—— 纪念延安精神

本刊编辑部

延续与升华—— 纪念延安精神

本刊编辑部

1942年5月间,延安文艺界人士座谈会召开,毛泽东在会议上指出文艺“为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题”。党的十八大以来,习近平总书记在文艺工作座谈会、哲学社会科学工作座谈会、庆祝中国共产党成立95周年大会,以及中国文联十大、中国作协九大开幕式等场合不止一次地论及文艺事业的重要性,强调“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺”。时移境迁,党在文艺思想与理论建设上“坚持以人民为中心”的指导方针是一脉相承的。

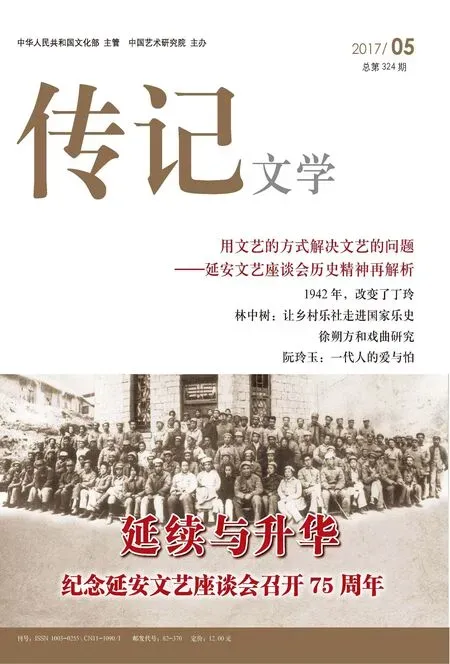

“欲流之远者,必浚其泉源。”延安文艺座谈会是党的文艺事业发展史上的里程碑,而毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(简称《讲话》)是体现党的文艺思想的经典之作,在当下仍有它的阐释空间和意义生发。1942-2017,75年的文艺道路,既是延续更是升华,我刊这期特别推出“纪念延安文艺座谈会召开75周年专题”,是为纪念,亦为知往察来。

延安文艺座谈会的召开是一个从量变到质变的过程。延安在三四十年代之交的严峻战略形势,以及随着整风运动开展浮出水面的文艺界与军政队伍之间、文艺界内部人士之间的种种对立情绪和矛盾纠纷,诸如此等,可用“风起于青萍之末”形容。朱鸿召在《用文艺的方式解决文艺的问题》一文中基于这些迹象显现,分析了延安文艺座谈会之所以召开的历史必然性,并通过对三次座谈会议场景的描述,呈现出毛泽东的文艺精神与中共文艺理念的基本导向。

在座谈会召开之前,毛泽东曾分别约谈了“文协”“鲁艺”以及中央研究院、青年艺术剧院等文艺界相关人士,就延安文艺界所存在的现象和问题,听取他们的意见和建议。丁玲是延安文艺界的知名人物,也是被约谈的对象之一。丁玲的儿子蒋祖林于《丁玲在延安文艺座谈会前后》一文中既呈现了丁玲在延安文艺座谈会前后,尤其是主政《解放日报》文艺栏期间,为党的文艺事业艰苦奋斗无私奉献的一段经历,又从儿子的角度描摹了自己心目中可亲可敬的母亲形象。

“山雨欲来风满楼”,从林伟民的《1942年,改变了丁玲》一文中,可以看出在一场文艺界风暴即将来临前,丁玲以她的敏感和细腻捕捉到它可能的动向,并及时自我调整,选择一种顺势的、积极的姿态迎接和投入其中。

著名诗人萧三也曾亲历延安文艺座谈会的前前后后,但却未有丁玲那般的思想转变经历。他不仅对与毛泽东在“湘乡县立东山高等小学堂”时所建立的同窗之谊终生不渝,对《讲话》中所体现的文艺精神也是始终如一地身体力行着。这位坦率真诚、执着热情的文艺工作者形象在高陶《毛泽东与萧三的一次夜谈》一文中格外鲜活而生动。

金玉良在《罗烽、白朗在延安》一文中讲述了她的养父母罗烽和白朗夫妇自1941年初进入延安后,四年半的延安生活尤其是延安文艺座谈会前后的诸般经历,以及于其中所显露的思想困惑和对革命与文艺事业的坚持。此文让我们藉以窥见延安文艺界昔年多元个性并存的文化生态。

诚如陈若谷与石岸书两位作者在《“人民大众”的生根与开花》《为谁写作?》中的分析,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》无论是从中国共产党领导的革命的使命和担当、“五四”以来新文学发展的内在逻辑,还是延安的文艺氛围、知识分子自我选择等层面,都有其立论根据与历史合理性。

2014年10月15日,习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》中指出“传承中华文化,绝不是简单复古”,如何“以古人之规矩,开自己之生面”才是关键所在,就文艺自身的发展而言,逐本而不舍末,才是题中应有之义。“诗文随世运,无日不趋新。”延续和升华、继往和开来,75年前的延安文艺座谈会所提出“为什么人”“如何为”,在今天依然有其重要意义。