满城汉墓玉器与汉玉新风格

□ 卢兆荫

满城汉墓共两座,一号墓的墓主是西汉中山靖王刘胜,二号墓的墓主是王后窦绾。两墓是同陵而不同墓穴的异穴合葬墓,或称“同坟异藏”的夫妇合葬墓。中山王刘胜墓和王后窦绾墓共出土玉器160余件(套),其数量之多,在已发掘的汉墓中仅次于广州南越王墓和徐州狮子山楚王墓。刘胜死于汉武帝元鼎四年(公元前113年),窦绾之死稍晚于刘胜,前后相差应该不超过10年,两墓营建的年代都属于西汉中期。

汉玉继承了先秦玉器的优良传统,但又有所创新,从而形成了自己的新的艺术风格。西汉早期的玉器,继承战国玉器的风格,因而有时二者难于区分。经过汉初七八十年的休养生息,到了西汉中期,社会经济有了很大的发展,给官营玉器手工业的繁荣发达提供了良好的经济基础。在玉器制作方面,出现了一些新的器类和器形,逐渐形成了新的艺术风格。满城汉墓出土的玉器,除个别为前代遗留下来的旧玉外,已不见先秦风格的玉器。从器类、器形和艺术风格考察,属于典型的汉玉,兹举出较为突出的器物如下。

一、作为礼仪用玉的玉圭和玉璧

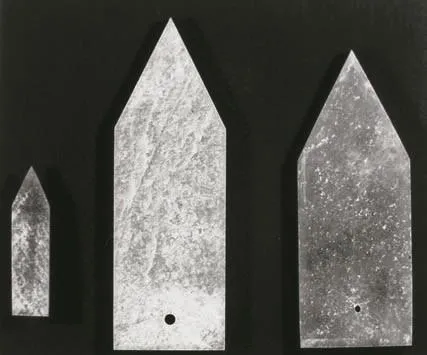

中山王刘胜墓出土3件玉圭,其中两件器形较大,近底部有一小圆孔,1件器形较小,皆为素面(图1)。玉璧的数量较多,两墓共出土69件(包括镶嵌在窦绾漆棺外壁的26件)。玉璧的纹饰,除了传统的蒲纹、谷纹或涡纹外,流行着分为内、外两区的纹饰(图2),一般内区为蒲纹或涡纹,外区为合首双躯的龙纹或凤鸟纹。根据汉代文献记载,西汉时期皇帝祭祀“上帝宗庙”用玉圭(《史记·孝武本纪》),祭天神太(泰)一用玉璧(《史记·孝武本纪》),祭黄河、汉水等大川及诸祠用玉圭、玉璧(《史记·封禅书》)。汉武帝时,黄河决口,则投入玉璧等以祭水神(《史记·河渠书》)。此外,西汉时期以玉璧作为主要的瑞玉,皇帝招聘特殊人才用玉璧,例如汉武帝曾以“束帛加璧”迎申公(《汉书·儒林传》)。同时玉璧又可作为馈赠、贡献的礼品,例如南越王赵佗进献给汉文帝的物品中,第一项就是“白璧一双”(《汉书·西南夷两粤朝鲜传》),可见玉璧在当时属于珍贵礼品,而且往往是成双赠送。

图1 玉圭

图2 玉璧

东汉承袭西汉的用玉制度,圭和璧仍然是主要的礼仪用玉。皇帝祭祀天地时执玉圭、玉璧(《后汉书·明帝纪》)。皇帝纳聘皇后用玉璧(《后汉书·皇后纪(下)》)。每年正月朔旦朝贺,诸侯王、列侯都执玉璧(《续汉书·礼仪志(中)》)。按当时规定,诸侯王所执的玉璧是由少府发给的。汉章帝建初七年,东平王刘苍正月朔旦入贺,当时的少府卿阴就贵骄,少府主簿竟不按规定发给刘苍玉璧,因而刘苍的部属朱晖只好从主簿手中骗取玉璧交给刘苍(《后汉书·朱晖传》)。

二、作为殓服的“金缕玉衣”

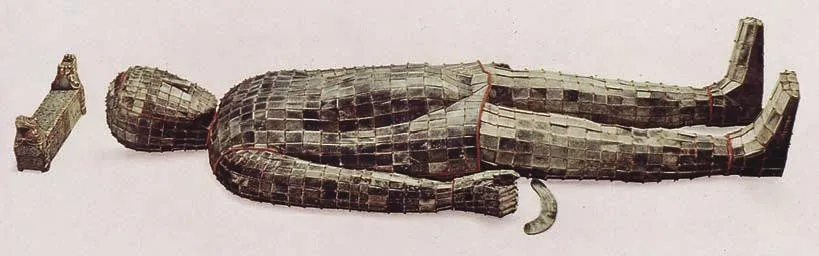

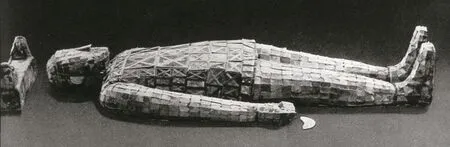

满城中山王刘胜夫妇墓出土的两套金缕玉衣,是我国考古工作中首次发现的形制完备、保存完好的玉衣,其外观与人体形状相同,由头部、上衣、裤筒、手套和鞋五大部分组成。刘胜的玉衣,形体肥大,腹部突鼓,头部的脸盖上刻制出眼、鼻和嘴的形象,上衣的前片制成鼓起的腹部,后片的下端做出人体臀部的形状,裤筒制成腿部的样子,形象都颇为逼真。玉衣全长1.88米,由2498片玉片组成,编缀玉片的金丝估计共重1100克左右(图3)。窦绾的玉衣比较短小,头部除在脸盖上刻制眼、鼻和嘴外,在头罩两侧还用玉片制成两个圆形的耳罩;上衣的前、后片没有按人体形状制出,而是做成一般衣服的样子,玉片之间不是以金丝编缀,而是以织物、丝带黏贴编联而成,至于其他部分则与刘胜玉衣相同,都用金丝编缀。玉衣全长1.72米,由2160片玉片组成,所用金丝重约700克(图4)。窦绾的玉衣没有做出腹部、胸部和臀部的形状,可能是由于做出女性人体形象不符合封建传统观念的缘故。

图3 刘胜的金缕玉衣

图4 窦绾的金缕玉衣

图5 玉串饰

图6 大葆台二号汉墓出土的玉舞人拓片

玉衣是两汉皇帝和皇室贵族死时穿用的殓服,是汉代特有的葬玉。西汉时期的玉衣,除了用金缕编缀的以外,还有用银缕、铜缕或丝缕编缀的,皇帝和王侯皆可使用金缕玉衣。当然,这并不排除王侯也有使用银缕或铜缕玉衣的,可见在西汉时期尚未形成严格的分级使用不同缕线的玉衣的规定。到了东汉时期,对玉衣的使用规定了严格的等级制度,只有皇帝用金缕玉衣,诸侯王、列侯始封、贵人、公主用银缕玉衣,大贵人、长公主用铜缕玉衣(《续汉书·礼仪志》)。曹魏黄初三年曹丕(魏文帝)作《终制》。禁止使用玉衣(《三国志·魏书·文帝纪》)。汉代皇帝和皇室贵族殓以玉衣的制度从此废除了,在考古工作中迄今也未发现东汉以后的玉衣。

三、翘袖折腰的玉舞人

玉舞人出土于窦绾玉衣内胸部,舞人上穿长袖衣、下着长裙,透雕作翘袖折腰的起舞姿态。上下各有一圆形小孔。与玉舞人一起出土的有玉蝉和瓶形、花蕊形、联珠形等玉饰,以及水晶、玛瑙和石质珠子。推测这些饰物原当为编联在一起的一组串饰,玉舞人在串饰中占有重要的地位(图5)。

汉墓中出土的玉舞人都有一个或两个用于穿系佩挂的小孔,说明玉舞人是随身系挂的佩玉,而具多数应是组玉佩的构成部分。例如北京大葆台二号汉墓出土的玉舞人,也有两个小圆孔,应该也是组玉佩的构件(图6)。从考古资料考察,玉舞人主要出在诸侯王亲属等贵族阶层的墓中,墓主人多为女性,由此可见玉舞人应是汉代贵族妇女喜爱的一种佩玉。

玉舞人在汉代贵族妇女佩饰中的流行,有其深刻的社会历史背景。汉代皇帝的后妃有不少是歌舞能手。例如:高祖的宠姬戚夫人,“善为翘袖折腰之舞,歌出塞入塞望归之曲。侍婢数百皆习之,后宫齐首高唱,声入云霄”,“在宫内时常以弦管歌舞相欢娱(《西京杂记》)”。武帝宠爱的李夫人“妙丽善舞”(《汉书·外戚传》)。成帝的赵皇后“学歌舞,号曰飞燕”(《汉书·外戚传》),“能掌上舞”(《太平御览》卷五七四)。可见汉代宫廷内歌舞之盛况。“长袖”和“细腰”是汉代舞蹈的两个重要特点,玉舞人的造型充分体现了这两个特点,因而是汉代妇女翩翩起舞的真实写照。汉代玉舞人不仅是优美的玉雕艺术品,而且也是研究汉代舞蹈的珍贵实物资料。

图7 双龙卷云纹谷纹璧

图8 刘胜墓出土的韘形玉佩

图9 窦绾墓出土的韘形玉佩

四、外缘有透雕附饰的玉璧

中山王刘胜墓出土的1件谷纹璧,其上方有透雕的双龙卷云纹附饰,造型生动优美,纹样玲珑剔透(图7)。这件玉璧的透雕附饰只有一组,位于璧的上方。与战国时期同类玉璧的造型风格迥然不同,代表了汉代新的艺术风格。

战国时期的这类玉璧,外缘的附饰往往是两组或四组透雕的龙纹或凤鸟纹,多数作对称形式。西汉前期的这类玉璧,基本上承袭战国时期的风格。年代稍早于满城汉墓的广州南越王墓出土的这类玉璧,其透雕附饰还具有左右对称的特点,仍然保留战国的遗风。这可能是由于南越国地处南部边陲,与中原地区相距遥远。秦末战乱之后与中原隔绝,汉朝建立后,虽有使节相通,但交往并不密切,因而在服饰器用等方面还保留中原地区较早的文化面貌。

从目前的考古资料考察,璧的外缘附饰由多组演变为位于上方的一组,可能是在西汉中期,上述刘胜墓所出的双龙卷云纹谷纹璧应是具有代表性的一件。东汉时期的这类玉璧,基本上承袭西汉的风格,一般也只有一组透雕附饰,位于璧的上方;有的在透雕附饰中还有吉祥语铭文,如“长乐”“益寿”“延年”“宜子孙”“宜子孙日益昌”等。

图10 玉剑首

五、两侧有附饰的韘形玉佩

韘形玉佩是汉代流行的佩玉,也称鸡心佩或心形玉佩。它是从古代的玉韘演变而来的。韘又称射决或扳指,是古代射箭时佩戴在右手拇指上钩弦时用的。《诗经·卫风·芄兰》:“芄兰之叶,童子佩韘;虽则佩韘,能不我甲”。童子能骑马射箭时就佩韘。古时有用兽骨制成的骨韘,也有用玉雕琢而成的玉韘。玉韘在商殷时期就已出现,安阳殷墟妇好墓出土的一件玉扳指,是目前所见最早的玉韘。该玉韘正面雕饰兽面纹,背面有用于钩弦的凹槽,韘中空,可套入拇指,应该是实用器。

图11 玉剑璏

图12 玉剑珌

图13 玉人

玉韘从实用器演变为装饰用的韘形玉佩,可能开始于东周时期。汉代的韘形玉佩,是从先秦的玉韘进一步发展而来的。西汉前期的韘形玉佩,是从战国风格到汉代风格的过渡。所以形式较为多样,少数还具有战国韘形佩的特征,仅在心形主体上端一侧有柄状突起,器身虽趋于扁平,但仍然一面微鼓,另一面略内凹。而多数的韘形佩,在心形主体的两侧都有附饰,但附饰多不对称,而且大小相差较大,纹样主要是卷曲的云纹、变形凤鸟纹,也有个别雕成龙的形象。

西汉中期的韘形玉佩,基本上已经定型,在心形主体的两侧都有透雕的附饰,附饰比前期更为繁缛,虽然不是完全对称,但大小差不多,风格也基本相同。纹样主要是变形卷云纹,个别也有雕成鸟兽纹的。中山王刘胜墓出土的1件韘形玉佩,心形主体较瘦长,两面均阴刻卷云纹,两侧有不对称的透雕流云纹附饰,纹饰优美,流畅(图8)。王后窦绾墓也出土1件韘形玉佩,心形主体较短,当中的圆孔较大,两侧的透雕附饰基本对称,而纹饰稍有不同,一侧为变形卷云纹,另一侧似鸟兽相搏状(图9)。满城汉墓出土的这两件韘形玉佩,代表了西汉中期韘形佩的风格;前者应稍早于后者,后者属于典型的西汉中期韘形佩的造型。东汉时期的韘形玉佩,器形有较大的变化,韘的主体部分虽然尚有痕迹可寻,但已由竖置改为横置,当中的圆孔演变为圆角长方形或椭圆形,两侧的附饰发展成为环绕全器的透雕纹饰,形象更为优美。韘形玉佩是汉代较常见的一种佩饰,男女皆可佩戴,与组玉佩似无组合关系,是可以单独佩戴的一种玉饰。

六、四种玉饰齐备的“玉具剑”

以玉饰剑在我国有悠久的历史,至少可以上溯到西周晚期。严格意义上的玉剑饰,出现于东周时期。剑首、剑格、剑璏、剑珌四种玉饰齐备的“玉具剑”到西汉时期才流行。中山王刘胜墓出土的1把铁剑,是我国考古工作中首次发现的“玉具剑”,四种玉饰齐备。玉剑首为圆形,正面中央作一圆形突起,饰阴刻卷云纹,周围浮雕两只身躯修长的螭虎(图10)。玉剑格的断面为扁菱形,一面饰浅浮雕的卷云纹,另一面为浮雕的螭虎、流云纹。玉剑璏为长方形,背面有长条形扁銎,表面饰浮雕螭虎纹(图11)。玉剑珌作不规则梯形,两面浮雕5只活泼的螭虎嬉戏于云海之中(图12)。可见当时典型的玉具剑,四种玉剑饰的纹饰题材和雕琢技法往往是一致的。东汉继承西汉的习俗,也使用玉具剑,但发掘出土的玉剑饰数量不多,说明在东汉时期玉具剑可能已不像西汉时期那样流行了。

此外,中山王刘胜墓还出土1件圆雕的玉人。玉人作古时王公凭几而坐的形象(图13),底部阴刻铭文“维古玉人王公延十九年”10个字。从铭文的内容考察,这件雕成王公形象的玉人,既是少见的汉代玉雕艺术品,又是厌胜辟邪之物。

总之,中国玉文化源远流长,到西汉中期形成了汉玉特有的、新的艺术风格。东汉的玉器基本上承袭西汉的传统,没有什么新的发展。魏晋南北朝是个过渡时期。隋唐以后的玉器,在造型、纹饰题材以及社会功能等方面,都有明显的变化和发展,光辉灿烂的中国玉文化又进入一个新的时期。

——中国历代玉璧纹饰的演变