富有传奇色彩的汉玉

——陕西出土汉代玉器精品鉴赏

□ 刘云辉 刘思哲

汉代是中国历史上一个极其重要的时代,尤其是西汉第一个由平民建立的封建王朝(所谓草根天子,布衣将相),他们无所畏惧,对许多事情充满了好奇。从汉武帝时,派遣张骞两次出使西域,极大地开阔了汉人的国际视野,至公元前60年新疆正式纳入了汉王朝版图,从而使昆仑山北麓的和田美玉能够顺畅地输入中原。两汉400余年,制作使用大量玉器,它是汉代贵族上层社会生活(精神层面和物质层面)的一种重要现象。西汉玉器在先秦玉器发展的基础上有了进一步的长足发展,开创了中国玉器史上使用和田玉的第一个令人耀眼的高峰。东汉时期的玉器虽然发现的并不多,但玉雕工艺的成就仍然十分傲人。

汉代与先秦时期已经发生了巨大变化,汉代面临的形势和采取的路线都不同,这时先有“无为而治”,后有所谓“罢黜百家,独尊儒术”,但实际并末真正执行。用汉宣帝的话说是“汉家自有制度,本以霸王道杂之”。用的是霸道王道混杂的理念和政治体制。孙机先生概括汉代玉器的特征为:灵玉和礼玉的生存空间已被压缩。而汉代的玉剑具、玉质容器如玉杯、玉卮、玉樽等与通灵演礼也不能说全无关系,但往往却难于确指为灵玉或礼玉,大多数是高等级实用品。汉代高级贵族乃至皇帝,羡慕升仙,或企图使尸体不朽的观念盛行,制作了大量的葬玉。故可称汉代玉器是世俗玉和葬玉大为流行的时代。笔者认为汉代作为陈设之用的圆雕玉器更是率先以纯艺术品的面貌出现,另外玉质容器大量涌现,还有狮虎形带翼兽的造型受到了外来文化的影响,天马形象的玉器、四神形象的玉器以及西王母形象的玉器都是这一时期出现的。

图1

近50年以来, 在全国20多个省、市相继出土了大量的汉代玉器,河北中山靖王刘胜墓、北京大葆台汉墓、广州南越王墓、安徽巢湖放王岗及北山头汉墓、安徽天长江苏扬州广陵国墓葬、江苏盱眙大云山刘非墓、江西南昌海昏侯墓,江苏徐州狮子山、北洞山、龟山、卧牛山等楚王及王后墓出土的玉器, 特别引人注目。这些玉器数量多、种类齐全,有许多玉器不但造型优美, 而且工艺精湛。

陕西出土的汉代玉器虽然并不算很多(但祭祀用玉数量居全国各省之首,总量还是非常庞大的数字。)众所周知由于陕西是西汉建都之地,又是西汉皇帝皇后陵墓所在地,尽管汉代帝陵本体没有发掘,但在这些帝王陵园范围内却发现了当时帝王及皇后使用的玉器,这些玉器玉材之上乘,工艺之精,等级和价值之高是首屈一指的。除此之外,汉长安城遗址和高级贵族墓葬也出土了不少其它地方未见的具有很高价值的玉器。

陕西出土的许多高规格的玉器多数并不是考古发掘品,其发现几乎都带有传奇色彩,它和一般征集品又不完全相同,其出土的地点位置和时间都是清楚的。本文仅举若干例精品玉器试作分析鉴赏。

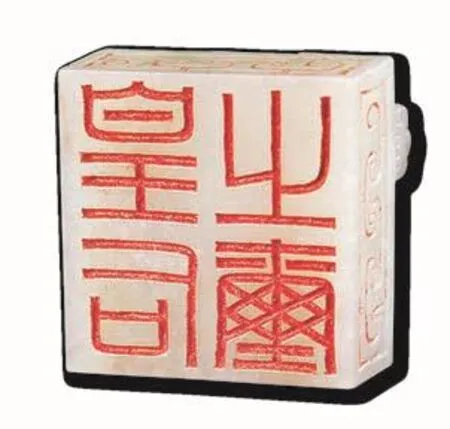

汉高祖长陵陵园出土的“皇后之玺”

1968年9月的一天,在今咸阳市渭城区窑店乡狼家沟村一位年仅12岁叫孔忠良的小学生,在放学回家的路上,于汉高祖刘邦长陵西南约1公里的土沟中发现了一方白玉印,拿回家后,其父将其交给了陕西省博物馆。这方玉印印钮浮雕一只螭虎,印面上刻有“皇后之玺”四字。有学者根据印之形制和印面文字,以及出土的位置处在汉高祖刘邦与吕后合葬的长陵附近,认为这枚玉玺是吕后曾用之玺。但也有学者根据两汉礼仪制度,尤其是印文风格演变的特点等,断定它绝不是吕后之玺,并指出该玺制作年代其上限不会早于西汉文景时期,下限当与武帝前文字体势及琢治风格颇为接近。也有学者认为汉初“皇后之玺”玺文与高祖卒年前后颁制的“高寝丞印”封泥文字相近,而从逻辑上分析皇后之玺的制作当在立国之初。无论如何,它是迄今仅见的汉代一枚皇后官印。那么,此玺曾为吕雉所佩,也是完全可能的。

图2

图3

图4

图5

该玺边长2.8厘米、高2厘米,重33克。以纯净无瑕的羊脂白玉制作,玉质坚硬致密,无任何受沁现象。玺体为正方形,钮为高浮雕匍匐回首状之螭虎,形象凶猛,体态矫健,四肢有力,双目圆睁,眼球圆而凸出,隆鼻方唇,张口露齿,六颗上齿以阴线雕琢,双耳后耸,尾部藏于云纹之中,背部阴刻出一条较粗的随体摆动的“V”形脊线,腹下对钻一系带之穿孔。玺台四侧面呈平齐的长方形,并琢出长方形阴线框,其内碾琢出四个互相颠倒并勾连的卷云纹,每个云纹均以双阴竖线与边框相连。阴线槽内尚残留有部分朱砂。玺面镌刻的阴文篆书“皇后之玺”字体结构严谨大方,笔画粗细均匀,深度一致。此件玉玺玉质之精美,螭虎造型之生动,玺文字体之规整大气,雕琢技法之娴熟,都是罕见的。现藏陕西历史博物馆。(图1)

汉武帝茂陵出土的四神兽面大铺首

茂陵是汉武帝刘彻的陵墓, 位于今兴平市南位乡策村。它东距汉长安城未央宫前殿遗址26公里,是咸阳原上西汉帝陵最西面的一座,茂陵修建时间长达50余年,又处在汉代国力最为强盛的时期,加上武帝本人好大喜功,因此,茂陵既是汉陵中规模最大的一座又是汉陵地宫埋藏最为丰富的一座。1975年7月19日兴平县南位公社道常村村民在村西瓦渣沟平整土地,张建明等人于地表深约70厘米处挖出了一件特大型四神兽面玉铺首,其后在铺首之下还挖出了一件破碎为三块的琉璃璧。瓦渣沟位于茂陵陵园东南1公里处,这里还曾出土过许多文字瓦当和四神图案的画像砖。这些物件都应是茂陵寝园中的遗物。

此铺首通高34.2厘米、宽35.6厘米、厚14.7厘米,重10.6千克。青玉(有学者认为其材质就是历史上有名的蓝田玉),表面呈苹果绿色,背面留有较多之土沁。玉铺首大致呈长方形,将兽面与四神(又称之四灵)形象巧妙地结合在一起,并融浅浮雕、高浮雕、线刻、钻孔等技法,对器物进行多层次雕琢。中部浮雕出鼓目、宽眉、卷鼻、张口露齿的兽面,其头部上端浮雕成如意云纹状,长鼻下延回卷与背部下端之方榫相连,并在其下钻出椭圆形孔,形成铺首之钮。四神形象分布在兽面左右两侧和眼睛上下。位于左边沿的青龙昂首、翘鼻、鼓目、口大张,两颗尖牙咬住左侧的云纹,身躯扭动,长尾回卷,四肢或伸或蹬,十分有力。再现了神龙雄勇强悍的性格特征。位于右边沿的白虎昂首长啸,两前腿踩在上端右侧的云纹上,身躯矫健,形象威猛,后两腿一伸一蹬,右后腿踩在兽面粗眉之上,长尾从兽面粗眉下穿过并回卷,表现了兽中之王威震一切之气势。朱雀圆眼勾喙,身躯修长,呈回首展翅状,尾部为如意云纹形。朱雀一只腿位于兽面粗眉之上,另一只腿和部分翅羽则压在兽面粗眉之下,其神态犹如信步回首之仙鹤。玄武为龟张口衔蛇,龟曲颈爬行,部分身躯掩压在云纹之下,前后各露出一条腿,形象敦厚稳健。蛇身委婉柔畅,头和颈部位于兽面粗眉之上,身躯和尾部则位于兽面右眼侧面。此玉雕线刻技法应用也十分娴熟。如兽面眼仁用细阴线,粗眉上用弧形阴线装饰,兽面长鼻及额上饰以直阴线、阴线卷云纹,阴线圆圈网纹等。朱雀颌部和翅膀上则饰以密集的短阴线,颈部饰以圆珠纹,铺首背面则以十分流畅的细线勾勒出云气纹。此外,还用斜刀技法,以表现朱雀层层叠压之羽翼。在龙和虎的背部、尾部均斜刻随体摆动的较粗之曲线。这件玉雕铺首构思神奇浪漫,布局奇特,寓意幽远,风格和谐统一,造型既威严庄重,又活泼生动,是十分珍贵的玉雕瑰宝。从这件特大型的玉铺首就足以证实当年茂陵陵陵园建筑规模之宏大,建筑之豪华。现藏茂陵博物馆。(图2)

图6

图7

图8

图9

西安北郊西汉墓出土的双身兽面纹谷纹玉璧

此璧直径43.2、孔径11.5、厚1.6厘米。1997年西安市北郊枣园南岭西汉早期墓M1出土。青玉,表面呈青褐、青黄、灰白及浅墨等不同色泽,温润古朴。玉璧出土时破碎为25块,分别位于墓主人胸部和背部。玉璧两面雕纹基本相同。在内孔沿至外周沿雕琢的两圈细线纹之间,共雕琢六组纹饰,依次为圆首尖钩纹、绹索纹、谷纹、双身动物纹及所附的回首凤鸟纹、以及最外圈的圆首尖钩纹。经统计该璧内圈有圆首尖钩纹24个,外圈有圆首尖钩纹72个。减地浮雕出的谷纹共有344个,谷粒饱满和谐。四组双身兽面纹上下左右互相对称,每组结构风格几乎完全一致。每组双身兽面纹左右两侧各附两只凤鸟纹。从雕琢技法观察,先是以砣具碾琢出双身兽面及凤鸟的基本轮廓,然后再加饰阴线,从而使所表现的兽面及凤鸟层次清晰,形象鲜明。兽面形似牛头,双眼轮廓近似菱形,饰阴线圆睛,山字形大鼻,张口露齿,无下唇,胡须和眉饰均翘起,显得威风凛凛,身体向左右两侧分开,末端延伸为向外的凤鸟纹,凤鸟圆眼、尖喙、长颈,头上有冠,在兽鼻和额头上、兽双身以及凤鸟身冠上分别饰有双弧线,单弧线、网状线等纹饰,线条自然流畅。璧另一面除圆首尖钩纹和谷纹的数量,与已述的一面略有差别,其余花纹及特征,几乎完全相同。在玉璧侧面上镌刻篆书“六百六十一”五字,字迹细如发丝。此璧是迄今已经发现的汉代琢纹玉璧中最大的一件。其构思奇特,纹样结构复杂,布局合理,层次清晰,主题突出,形象鲜明,是罕见的古玉精品。现藏陕西省考古研究院。(图3)

西安北郊陈请士墓出土的透雕双凤韘形玉佩

此佩高7.1、宽4.4、厚0.4厘米。1991年西安北郊范南村西汉中期陈请士墓出土。青玉,青黄色。有少量受沁灰白斑和褐色纹理。片状盾形,两面造型略有不同,中心钻一圆孔,正面圆孔下呈弧形凹面。其上阴刻云气纹,两侧和顶部均镂空,其图案为变形且不完全对称的鸟兽纹,表面又随形琢出阴线云纹,背面中孔上下基本上处在一个平面,唯下端略向内收。该佩其图案抽象,在似与不似之间,似螭不是螭,似凤不是凤,是目前考古发掘所见西汉韘形玉佩中品相颇佳的一件。现藏西安博物院。(图4)

汉阳陵陪葬墓出土的螭虎双凤熊纹玉剑璏

通长10.7、宽4.2、厚1.2厘米,銎孔长3.7、宽0.5厘米。2005年汉阳陵司马道北侧陪葬墓M363出土,青玉,正面形成了一层较为均匀的灰色包浆,并有少量玻璃光,背面尚能看清它为青玉,正面一侧长边外有镂空透雕的双凤和螭虎头部外,其基本形状为长方形,两端有卷檐,下带光素无纹的长方形銎,孔内有拉丝痕迹。正面上端浮雕一只屈身回首张望的小熊,熊双耳竖起,双眼圆睁,直鼻小嘴,小尾微翘,两前腿向左右伸展,正面主题图案为浮雕的蜿蜒行走状螭虎身躯、四肢及尾部,螭虎头颈部穿过长边框,回首张望,双耳直竖,双目圆睁,从颈部至臀部阴刻一条脊线,尾部呈扭丝状回卷,腿部肌肉有力。螭虎头部上下各透雕一只凤鸟,下部凤鸟略大,回首卷体,拖一条造型夸张的长尾,凤鸟头上琢出卷冠,张口鸣叫,上部凤鸟回首卷翅,正面长方形框内还有纤细的阴刻地纹。该玉剑璏构思浪漫奇特,并融多种技法为一体来表现双凤、熊、螭虎三种不同的动物形象,使其组成一幅生动活泼的画面,是一件难得的玉雕艺术珍品。现藏陕西省考古研究院。(图5)

图10

图11

图13

图12

汉宣帝杜陵出土的玉器(杜陵四器)

2010年8月26日,西安市长安区的几个村民,在西安市东南郊汉宣帝杜陵陵园王皇后陵冢东南约300米处盗挖瓦当,在距地面约70厘米处的残砖瓦砾堆积层中发现了三件玉杯和一个相连一在起的一对玉舞人。这几件玉器出土后就被非法买卖,其后不久,西安市公安局文物稽查大队破获了此案,并将所有玉器收缴,这些玉器现收藏在西安博物院。

三件玉杯均以新疆和田玉雕琢,大小非常接近,形制基本相同,均为深腹高圈足,平口,腹壁上部较大,至底部渐次呈弧形内收,腹腔底呈半球状,圆颈,圈足下端呈喇叭形,每件玉杯口沿和腹部琢磨出9圈凹弦纹,杯体制作规整,抛磨光洁。按照束金箍多寡有无可分为三种:

束有四圈金箍的金釦玉杯,高12.8、口径6.6、圈足径4.7、腹壁厚0.25厘米。玉色青白鲜润,玉质细腻坚硬,有浅褐色晕斑,口沿金箍亦包嵌至口沿内侧,杯身中部金箍最宽,圈足底部近似漏斗状,圈足上的金箍折至底部一周。(图6)

束两圈金箍的金釦玉杯,高13.4、口径6.7、圈足径4.6、腹壁厚度0.25厘米。玉色鲜白莹润,玉质细腻坚硬,口沿和圈足上各束有一圈金箍。口沿上的金箍较宽,包嵌至口沿内侧,圈足底部向中心内凹,圈足上的金箍上折一周。(图7)

未见金箍的玉杯,高12.3、口径6.4、圈足径4.4、腹壁厚0.25厘米。玉色鲜润,杯身上部呈青白色,下部呈青色,圈足部有浅褐色斑块,玉材中夹有墨色小圆点,玉质细腻坚硬。口沿、杯身、圈足上均未发现金箍。圈足底部近似漏斗形,且有少许残缺,从破损痕迹观察应属挖掘时为利器所伤。(图8)

从这3件高足玉杯的形制观察,最初制作成的玉杯均应束有四圈金箍,后来不知何时何因而失去了金箍。按照《汉旧仪》中的“太官尚食,用黄金釦器”记载来看,这3件玉杯都应是汉宣帝的生前御用之物。

杜陵陵区出土的一对身着曲裾深衣连袂比肩俏色圆雕玉舞人

两个玉舞人造型、大小、衣着几乎完全相同,系由一块玉料雕琢而成,玉舞人通高10.5厘米、下宽7.8厘米、裙摆厚度6.1厘米。玉舞人均眉清目秀,细鼻梁,小嘴,身材修长,婀娜多姿,头顶圆盘长发,发瓣自然下垂,身着右衽曲裾深衣,双脚穿翘头履,左侧玉舞人双手提袖拢于腰部,窄长袖紧贴衣裙下飘,右侧玉舞人左小臂向上伸直,右手摁于腰部,窄长袖弯曲下甩。它是汉代宫廷广为流行的“翘袖折腰之舞”的真实写照。两件玉舞人的头发和足底部均有灰褐色玉皮。此对玉舞人除了采用圆雕技法,还应用了镂空透雕,阳线雕和细线阴刻技法,它是迄今为止发现的有明确出土记录的形体最大的圆雕玉舞人,也是汉宣帝当年置于几案上用于把玩的御用品。(图9)

元帝渭陵礼制建筑遗址内出土的玉器(渭陵六器)

汉元帝刘奭渭陵位于今咸阳市渭城区周陵乡新庄村,在渭陵西北约300米处有一覆斗形大冢为孝元王皇后陵,孝元王皇后名王政君,为王莽之姑。在渭陵东北约350米处还有一封土冢,为孝元傅皇后陵。

从1965年至1973年,在汉元帝渭陵陵园内共出土了6件圆雕玉器,这些玉器是前后四次发现的,发现过程都纯属偶然意外。

1965年年底,咸阳市周陵公社新庄陵召村民在两村之间修一水渠时,一名社员在新庄村土壕挖土,于地表深约2米左右,偶然发现了一个被烧焦红土裹着的东西,清洗后发现是一件圆雕羽人骑天马玉器,驻队的公社农业干事卢道明当即将其收回,妥善保管,随后交给了咸阳市博物馆。

1966年3月,还是这里的村民在发现羽人骑马玉器不远的地方挖土筑墙时,又挖出了圆雕蹲姿玉辟邪和圆雕玉熊。

大约在一个多月之后,在此地又出土了一只玉鹰,当时村民在此处取土将玉鹰裹在土中,并夯筑在土墙里,因要在土墙上盖房,室内的墙面要铲平,铲墙时铲出了一件圆雕玉鹰。

1973年,当地村民在此处取土时,又发现了一件戴冠玉俑头和一件通高仅8厘米的带盖鎏金铜鼎,铜鼎里放着两枚大小不同套在一起的鎏金铜编钟,以及一件呈走姿的圆雕玉辟邪。

图14

图15

图18

上述6件玉器出土的地点位于渭陵西北360米的礼制建筑遗址中,它西距孝元皇后陵260米、东距孝元傅皇陵600米。1976年咸阳市博物馆的考古工作者对上述玉器的出土地进行了考古调查,在清理的400平方米的范围内发现了“长乐未央”“长生无极”的瓦当和云纹瓦当,发现了回纹和菱形纹方砖,又发现了墙基、路面以及由方砖铺设的地面。通过调查也得知,上述玉器出土的范围南北相距仅12米。出土这批玉器的地方就是汉元帝渭陵的陵庙即孝元庙。王莽当年堕毁孝元庙时,这批玉器被掩埋在建筑废墟中,从而不为后人所知。这6件圆雕艺术品均属汉代皇帝的御用之物,是置于皇帝几案上供欣赏的艺术珍宝。

圆雕玉仙人骑天马

高 7.2、长 9、底宽3.4厘米,重170克。羊脂白玉,纯净无瑕,整体形象是玉仙人骑玉天马。玉马呈奔跑状,马双耳短小而前耸,额上的毛发和颈上的鬃毛呈长条状,并以密集的细线刻划,马眼圆睁,炯炯有神,鼻梁宽而直,张口露牙,上唇外翻,口齿平齐,口裂较深,面颊较高,肩部和胸侧刻出互相的叠压的三层羽翅,前膝抬起与前管呈九十度。前蹄踏在球状灵芝类瑞草上,左前腿亦屈膝,臀部浑圆,中部沟槽分明,马尾高扬,呈长弧形下垂,并与踏板上云纹球状体相连,马前腿之间有圆雕的蘑菇状灵芝。足踏板底部阴刻云纹,云气纹为粗线并加较浅的细线互相缠绕。马背上骑一羽人,头微昂,隆鼻长目,口微张,双耳较大且上耸,头顶后披有长发,双手伸直,一手摁在马颈部,另一手握一双灵芝草,羽人肩部和腰部均雕琢出羽翼,双腿及双足赤裸,神态充满了仙道风骨。羽人实为仙人,脚踏板下雕琢着的云气纹,寓意为天马在空中行走。笔者认为此件作品应是汉武帝时制作,它与武帝追求天马痴迷神仙企图升天思想行为完全契合,是西汉玉雕中极为罕见的艺术珍品。现藏咸阳市博物馆。(图10)

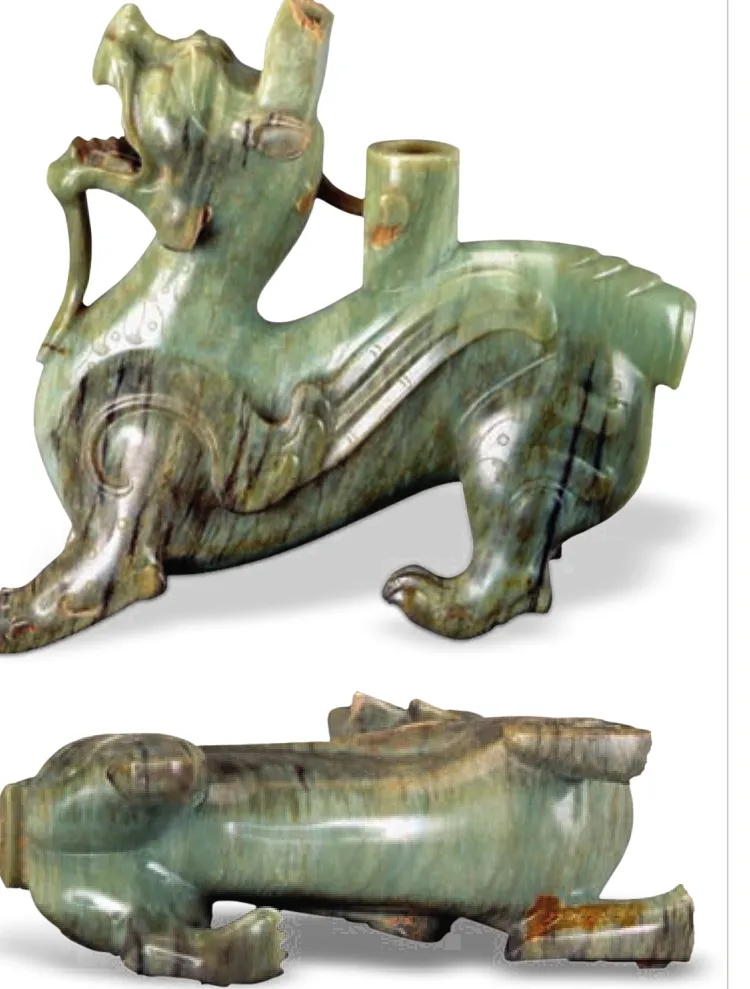

圆雕蹲姿玉辟邪

高5.4、长7厘米,重150克。 白玉,有少量红璞。狮形有翼造型,突胸呈卧姿,胸肌上浮雕“人”字形长髯,昂首前视,张口露齿,鼻端上翘,双孔外露,头生双角而后伏,双耳后耸,面颊饱满,颊后披毛,颈部略长,肩生双翼,翼羽层层叠压,尾部粗壮有力,并回卷成“入”字形,臀部与尾巴上琢有三个圆形凸起。臀部亦有披毛,腹部肌肉发达,后两腿之间有明显突起,以示睾丸,四足掌部均琢出肉垫。该器是有明确出土时间与地点,极为罕见的玉雕带翼神兽,是西汉圆雕玉器代表作。现藏咸阳市博物馆。(图11)

圆雕走姿玉辟邪

高2.5、长5.8厘米,重49.3克。白玉,有红璞,狮形带翼造型,呈低头行走状,双目炯炯有神,头微偏,张口露齿,有獠牙四颗,余齿各四,鼻孔歙张,双耳竖起,头顶雕一贴伏之长岐角,面颊上雕琢阴线圆圈毛纹,肩生双翼。前腿弓支,一侧腿后蹬,尾巴回卷有力,呈“人”字形,足分四爪,掌部雕有肉垫,该玉雕采用了镂空透雕、高浮雕和线雕等技法,充分表现了狮形有翼兽捕食前的凶猛机警的神态。该器也是有明确出土地点和时间的,极为罕见的玉雕带翼神兽,与两件鎏金编钟套在一起,辟邪在铜鼎之中。现藏咸阳市博物馆。(图12)

圆雕玉鹰

长7、前宽5、翅宽7.1、尾宽2.6、高2.5厘米,重83克。玉呈青白色和少量黄色及部分红璞。玉鹰展双翅呈飞翔状,双腿爪部并拢,收于腹下。玉鹰圆眼,勾喙,目光凶猛,碾琢出起伏并层层叠压的双翅,羽毛丰满,再饰以长阴线和密集的短阴线,头后和身背上阴刻出“V”形纹饰,以示绒羽。该器是有明确出土地点与时间,罕见的圆雕玉器的代表作。现藏咸阳市博物馆。(图13)

圆雕玉熊

高4.8、长8、前双腿间距3.5厘米,重136克。白玉,玉质细腻温润,玉色光亮,有少量红璞。从1966年出土后至1996年,30年来不论是博物馆工作人员还是看过这件实物的专家都认为熊的右耳残,咸阳博物馆的文物藏品档案中亦明确记载玉熊一耳残,笔者在一次照相时,反复观察后认为这件所谓残耳应是附着在熊耳上的烧结土,经小心剝离上面的烧结土,玉熊光鲜完整如初右耳再显于世,在现场的工作人员无不激动称快。玉熊形体肥壮,圆头、圆眼、长吻、粗颈,双耳后抿,四肢短粗有力,足部有阴刻的肉垫,短尾藏于毛发之中,呈蹒跚行走状,憨态可掬,悠闲自在,造型生动逼真,手法写实,以极简练的技法在熊体上雕琢极少的阴线和少许毛发,以少胜多,通体似无毛而胜有毛,保持和显示了玉质本身的色泽之美。在造型上选择了熊低头蹒跚行走的特定动作,揭示了小熊笨拙可爱的性格特征。该作品无疑是出自宫廷大师级之手,无论从哪个角度观察都是艺术精品。现藏咸阳市博物馆。(图14)

圆雕戴冠玉俑头

高8.5、面宽4厘米,重328克。青玉,青绿色,并有灰绿色纹带。玉俑头戴巾冠,神态安祥,五官端正,长眉,眉清目秀、直鼻、嘴唇微启、胡须稀疏、双耳较大、耳轮耳孔精雕细琢,一丝不苟,脑后缕缕发丝,有条不紊,颈部下端有断茬。冠顶钻出一可插发簪的穿孔,通体抛磨光亮。现藏咸阳市博物馆。(图15)

圆雕大型玉辟邪插座

残高18.5、长18、宽6.7厘米。1978年宝鸡市北郊金河砖厂东汉墓出土。青玉,有较明显的黑色纹带。采用一块较大的玉料雕琢而成。辟邪形象凶猛,昂首挺胸,隆鼻鼓目,双耳后耸,一耳残半,张口露齿,作怒吼状,颌下有长髯,与胸肌相连,头顶有一长方体榫座,背上还琢出圆筒状孔,并与脑后一股长发相连。辟邪肩生双翼,翼羽层层叠压,后腿上也雕有羽毛。辟邪虽然三肢有残失,但仍可看出原四肢均劲健有力。足部犹如人足,前掌为四趾,侧面为一小趾。辟邪尾部前端平齐,上钻一方形孔,以便插入尾部。辟邪雕琢还采用了高浮雕、镂孔透雕、钻孔、线雕等多种技法,辟邪全身大量饰有阴线小圆圈纹以及密集的短阴线纹和发毛纹。此玉辟邪虽有部分残失,但它造型优美,古意盎然,气度恢宏。过去有专家认为这件玉器材质属蓝田玉,还有专家认为它是由滑石雕刻,2017年5月经上海应用技术大学刘卫东教授用近红外光谱仪检测,证实它是真正的透闪石玉。现藏宝鸡青铜器博物院。(图16)

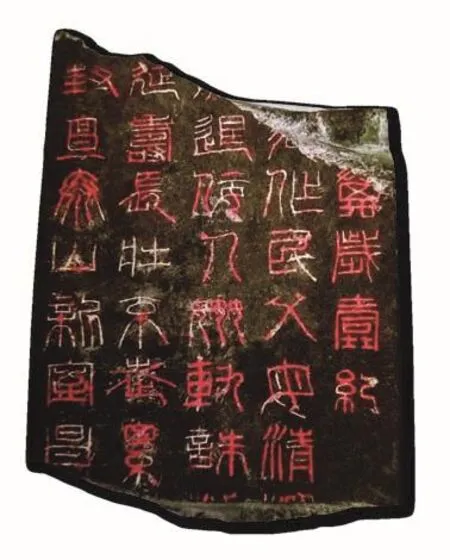

西安市北郊汉长安城桂宫4号遗址出土玉牒

汉长安城桂宫遗址位于西安市未央区六村堡村,中国社会科学院考古研究所汉城考古队从1997年至2001年先后发掘了二号、三号及四号建筑遗址。在四号遗址中出土了一件“玉牒”,片状,青石质,通体磨光,表面黑色,残长13.8、宽9.4、厚0.94厘米。其上阴刻篆体,朱书,现存29字:

…萬歲壹紀…

…作民父母,清…

…退,佞人姦軌,誅…

…延壽,長壯不老,累…

…封壇泰山,新室昌… 。

根据“封坛泰山”和“新室昌”刻文,此为王莽拟封泰山的玉牒。 古代帝王封禅泰山属国家大事,汉代使用玉牒始于武帝时。封禅所用玉牒实际非“玉”而是石。如《后汉书·祭祀志》记载光武封泰山说:“遂使泰山郡及鲁趣石工,宜取完青石,无必五色,时以印工不能刻玉牒,欲用丹漆书之,会求得能刻玉者,遂书。”因此,桂宫四号建筑遗址所出“玉牒”,实为青石所刻,是以石代玉,刻字后又加朱红色而成。这也是迄今为止发现的汉时期唯一的玉牒。现藏中国社会科学院考古研究所。(图17)

汉长安城武库遗址出土的玉獬豸佩

直径4.2、厚0.45厘米。1976年西安市西北郊汉长安城武库第七遗址内出土。白玉,圆形扁平体,形制规整,制作考究,正面边缘勾勒出一圈细阴线,其内以阴线勾勒和镂空透雕技法雕出一独角带翼山羊形象,羊呈回首站立状,阴线雕出山羊外轮廓和细部,轮廓外镂空透雕,羊头较长,双目有神,嘴微张,颌下有长须,双耳竖起,头顶雕出一弯刀状独角,角上有阴线波折纹,右前腿抬起,左侧后腿弯曲,大尾上翘,肩部碾琢出四层迭压的羽翼,翼尖与胡须相连,山羊脸颊、颈部以及四肢上均勾勒出密集的短细阴线纹,以表现体毛,翼羊身体周边均与云纹相连,左侧后蹄旁钻一细孔,背面光素无纹。根据两汉时期的文献记载,笔者认为这枚玉佩中的带翼独角山羊就是汉代文献中记载的神兽獬豸的写照。这也是迄今为止发现的唯一的玉雕獬豸,现藏中国社会科学院考古研究所。(图18)

图16

图17