跨文化交际背景下的高校第二外语教学模式探索

——以日语为例

李 彤

(聊城大学 东昌学院,山东 聊城 252000)

一、引言

跨文化交际(Cross-cultural Communication或Intercultural Communication)指本族语者与非本族语者之间的交际, 也指任何在语言和文化背景方面有差异的人们之间的交际。[1]20世纪七八十年代开始,在西方的交际法(Communicative Method)的影响下,高校外语教学更加重视对学生以听说、情景交际为基础的跨文化交际能力的培养。进入21世纪,我国的国际交往日益频繁,全球经济一体化的特定时代下,跨文化交际能力更成为了高校外语教学的重要内容,直接影响着外语学习的效果。然而,由于第一外语教育所占主导性地位的影响,二外日语课程中存在着教学内容更新缓慢、教学组织滞后发展、教学评价单一等现实问题,严重影响了学生跨文化交际能力的培养。全面提高教学质量、推进高校人才培养,已成为我国高等院校学习贯彻十九大精神的重要任务。而作为众多综合性大学外国语学院的教学工作组成部分,二外日语教学急需在跨文化交际背景下,积极构建新型教学模式,提高二外日语教学质量,加快日语人才的培养。

二、现行二外日语课程的问题

美国课程之父Tyler提出了课程框架的四要素,即课程目标、课程内容、教学组织、教学评价。[2]在国内大多数高校中,二外日语是英语、商务英语等专业学生的必修课。二外日语的课程目标是让学生掌握日语的基本语法知识,使学生具备日语语言交际能力。然而,学校、教师、学生倾向于认为第二外语教育属于辅助性学习,进而导致二外日语课程在课程内容、教学组织、教学评价上存在许多问题。

(一)课程内容

二外日语是以非日语专业的、以日语为第二外语的学生为教学对象,并且上述学生的第一外语大多数为英语。从教材使用来看,目前大多数院校采用的是2005年出版的《新标准日本语》,笔者所在的聊城大学东昌学院也采用此教材。这本教材将日语教学与日本文化较好地融合在一起,是国内具有影响力的经典教材之一。但是,这本教材的第一版距今已13年,虽有多次修订,但无论是单词还是会话场景都显得有些陈旧。还有部分高校采用的教材是《大家的日语》,相对而言,此书轻语法结构、重情景交际,造成学生在不了解语法的情况下很难使用语境。

(二)教学组织

首先,各高校的二外日语课程设置时间不同,有的学校开设四个学期,有的学校则开设两个学期,况且各学校的周学时数量也不同。具体到教学环节,多数高校的二外日语课堂主要采用传统的教师讲授法,教师只重视对单词、语法结构、课文等内容的讲解,即使采用了PPT等现代辅助技术手段,也没有跑出“满堂灌”的套路。有的教师认为,“这不是学生的专业课,能写会看就行”,省去了与学生交流的环节以及补充日本文化知识的环节。这样既忽视学生的主观能动性,导致学生日语应用能力降低,又使得学生对第二外语的学习兴趣降低,从而对跨文化交际能力的培养产生了负面效应。一般来说,学生在第一年或者第一个学期对日语学习的情绪比较高涨,对日语及日本文化充满了好奇。随着单词和语法越来越难记忆,学生们就渐渐失去了学习兴趣。他们认为日语学习难度太大,逐渐产生畏惧心理,丧失了学习主动性,存在应付考试心理的学生变得越来越多。在这种情况下,教师对二外日语教学重点仍旧放在日语单词和语法的记忆上,缺乏对日语语言所蕴含的文化的探索,将会使得教学质量降低,使得学生日语跨文化交际意识缺失。

其次,第二课堂缺失也是二外日语教学组织中容易忽视的问题。院校、教师往往将目光聚焦于课堂讲授之上,而忽略了课下的第二课堂组织。众所周知,大学生的课外时间比较充裕,如何有效地引导学生充分利用第二课堂进行学习是一个重要问题。由于院校政策、教育经费、时间成本等原因,很多学校均未开设与日本文化相关的第二课堂,比如讲座、文化研讨会、辩论赛等活动,也没有播放日语影视节目、日语广播等等,使学生无法在课余有效补充日本文化知识。[3]

第三,由于语言文化的限制,学生很难根据二外日语教材进行自学,二外日语教学对教师的依赖程度较强,因此,教师在二外日语教学组织中起着关键作用。一方面,从目前第二外语的师资队伍来看,研究生学历的专业日语教师以及日语外教还是相对匮乏,许多学校的日语专业没有配备日语外教。一部分在职的日语教师也并没有在日本生活和学习的体验,对日语的理解也仅停留在语言层面,很难给学生传递日语中的文化精髓以及跨文化交流中的实践技巧。[4]另一方面,目前大多数的日语教师的授课方式仍然以中文为主,在学生的日语知识积累到一定程度之后,中文的授课方式会使学生难以摆脱语言环境上对中文的束缚,而课堂上缺乏听日语、说日语的机会也会使学生倾向于学习“哑巴”日语,不利于鼓励学生大胆交流,也不利于学生日语表达的纠正和日语发音矫正。

(三)教学评价

日语学习的主要目的是为了实现学生与日本人顺畅的跨文化交际,学生对交际意愿、交际能力等方面的自我感知是教学评价的重要方面。由于学生很少有机会能够接触日本人,加之日本曾对中国造成的历史苦难,因此学生的日语交流意愿应该是教学评价的重要组成部分。然而现阶段,很多高校的二外日语教学评价仍是教师以学生语法、词汇、课文的考核为主,缺乏日语交际能力、日本文化了解意愿、跨文化交际技巧等方面的学生自我评价。并且,在课堂教学的评价环节中,教师为了让学生容易接受而经常采用汉语教学评价方式,不在评价过程中使用日语。

三、培养跨文化交际能力——二外日语教学模式的探索

日语与汉语的语义、语法结构、发音等都不相同,文化也有较大差异。众所周知,日本是一个礼仪之邦,人们之间的交往客气而有礼貌,基于这样的文化渊源,日语的表达缺少西方语言中的平抒直叙,最典型的就体现在日语的寒暄语、敬语和模糊性表达上。在日常生活中,日语的敬语、寒暄语使用频繁,日本人通过敬语、寒暄语表达礼貌和维持人际,因此日语的敬语、寒暄语层次丰富且表达细腻,不同的时间、场合、对话双方关系的亲疏,甚至是使用者的年龄、性别都决定了敬语、寒暄语在使用上的差异,这对于语言学习者来说很难掌握,必须通过一定的文化认知才能理解并使用。

(一)加强文化导入,完善课程内容

二外日语教学中的跨文化交际主要包括文化导入、移情水平、应变能力这三个方面。而文化导入是核心环节,它需要建立在文化尊重的基础上。因此,二外日语教学要加强学生对日本历史文化、风土人情、社会背景的了解,使日语学习的语言环境与文化环境相融合,深化学生对日本文化的了解。[5]

围绕文化导入环节制定合理教学大纲是提升学生日语学习质量的重要途径。二外日语教学应根据自身专业需求制定合理的教学计划,并严格按照计划实施二外日语教学,使学生能够在合理的规划下强化指定知识。并且,二外日语教学也应根据学生实际需求,完善师生交流平台,并快速明确学生实际需求,为教学计划和教学进程的设定奠定良好的基础。

二外日语教师应重视文化导入,将其作为培养学生跨文化交际能力的首要环节。为此,教师应向学生介绍日本的文化知识、文化事实、文化发展历史等,尤其要向学生重点介绍交际礼仪和文化,加强学生对日本文化的系统学习。二外日语教师应通过文化比较的方式,加强学生对日语交际文化的了解,从中找出中日交际文化中的相通之处及差异,进而使得学生掌握日语交际的正确表达方式和顺畅的交际语境。

值得注意的是,小组合作学习是一种高效的文化导入方式,能够使二外日语学生提高学习主动性,进行优势互补,拓展学生思维,加强学生对日本文化和中日跨文化交际的探索,提高学生的二外日语学习效率。为此,二外日语教师应根据学生的日语水平和学生特长对学生进行合理分组,明确学生在小组内部的学习职责。在此基础上,二外日语教师应积极为每个小组布置不同的学习任务,重点为学生布置日本文化和日语交际礼仪等学习任务,鼓励学生开始创新性研究学习,强化学生组内、组间的日语交际实践能力。

总之,日语学习具有较强的特殊性和复杂性,学生不仅面临着日语表达的困难,而且母语思维方式和母语交际规则也会影响学生的跨文化交际。具体来讲,由于受本民族文化习惯和思维定势的影响,学生的二外日语学习和日语交流经常按照本国的思维方式进行语言表达,导致日语表达错误。因此,日语课程内容必须紧紧围绕文化导入过程,二外日语教学应加强学生的日语思维,深化学生对日本文化和日语思维的了解,让学生能够运用日语思维组织语言,按照日本文化约定来进行日语学习。

(二)开展翻转课堂,创新教学组织形式

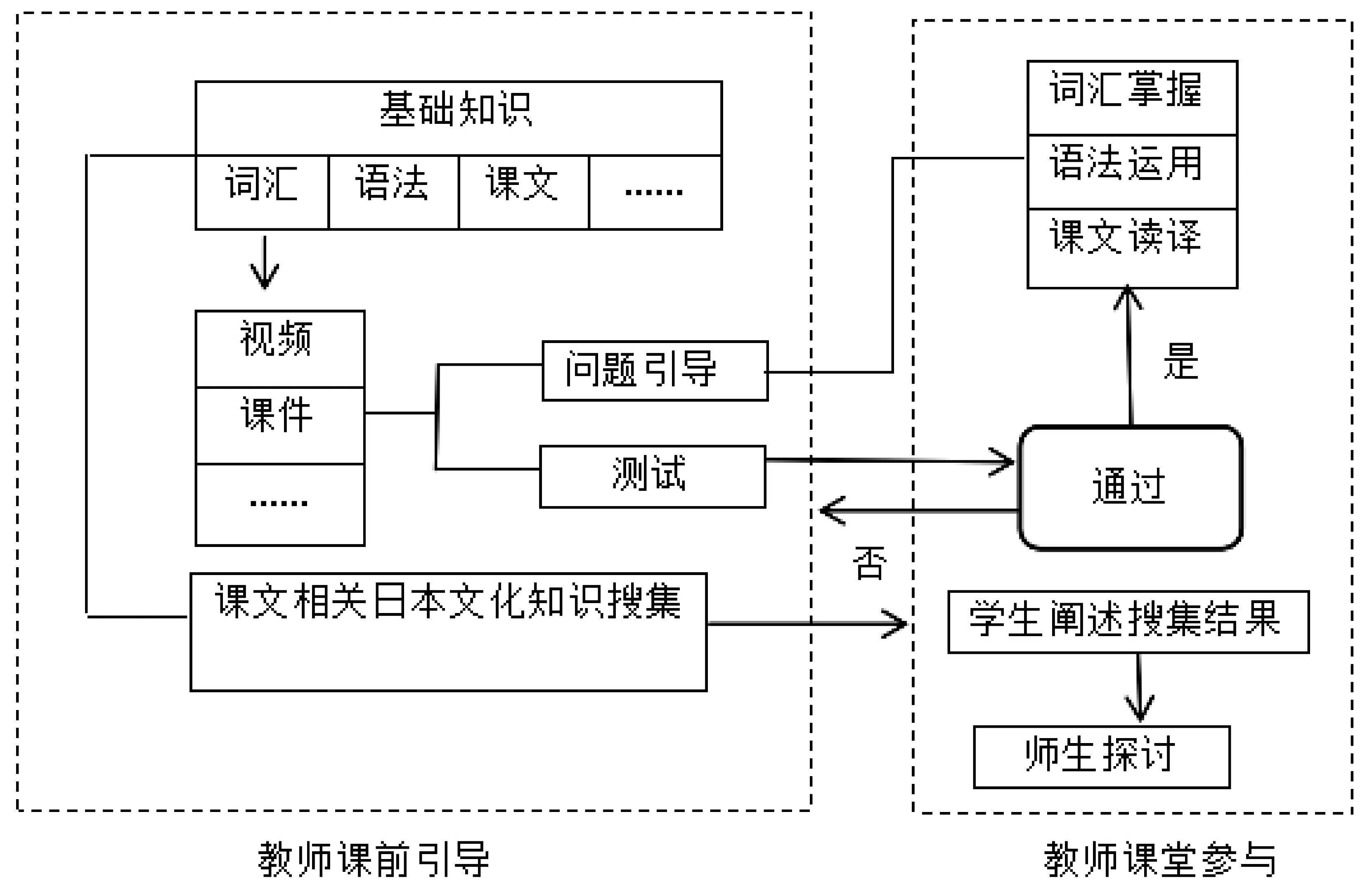

翻转课堂模式注重学生学习中的主体性作用,教师在课前引导、课堂参与环节给与指引和辅助,以期优化学生的课堂学习效果。因此,为增强学生的二外日语学习质量,基于跨文化交际能力培养的二外日语教学也可以采用翻转课堂教学组织形式(图1)。

图1 第二外语翻转课堂教学组织形式

首先,二外日语教师应根据学生的兴趣和日语教学内容为学生布置课下自学任务,让学生以小组为单位搜集课程相关的日语知识资料,加强学生对日语教学内容(词汇、语法、课文)的独立思考能力。并且,二外日语教师应重点强调学生对日本文化的自主学习,鼓励学生运用网络技术搜集日本文化相关资料,加强学生对日本文化的了解。另外,教师在课前应对学生的课下自主学习难点及问题提供视频、课件,引导学生理解日本交际礼仪和交际技巧。

教师的充分的课堂参与是提升教育质量的关键手段,对于学生交际能力的提升具有十分重要的意义。为此,二外日语教师应积极与学生进行交流,包括问题引导、课堂测试等手段,让学生意识到在词汇掌握、语法运用、课文读译等方面存在的不足,并对此进行适当的改进和完善,为学生二外日语学习营造宽松的师生探讨环境。在翻转课堂教学组织中,提升文化兴趣是学生开展跨文化交际的基础。因此,二外日语教学应积极培养学生的文化兴趣。在教师课堂参与中,重点讲解学生对日本语问候、称呼、致谢等礼仪的了解;同时应积极为学生讲解日本的大学、交通、购物、家庭、饮食等文化,增强学生对日本文化和基本行为方式的了解。另外,教师还可以适当运用多媒体技术为学生播放日本影视作品或使用图片为学生进行日本文化专题的讲解。

(三)以学生为主的教学评价体系

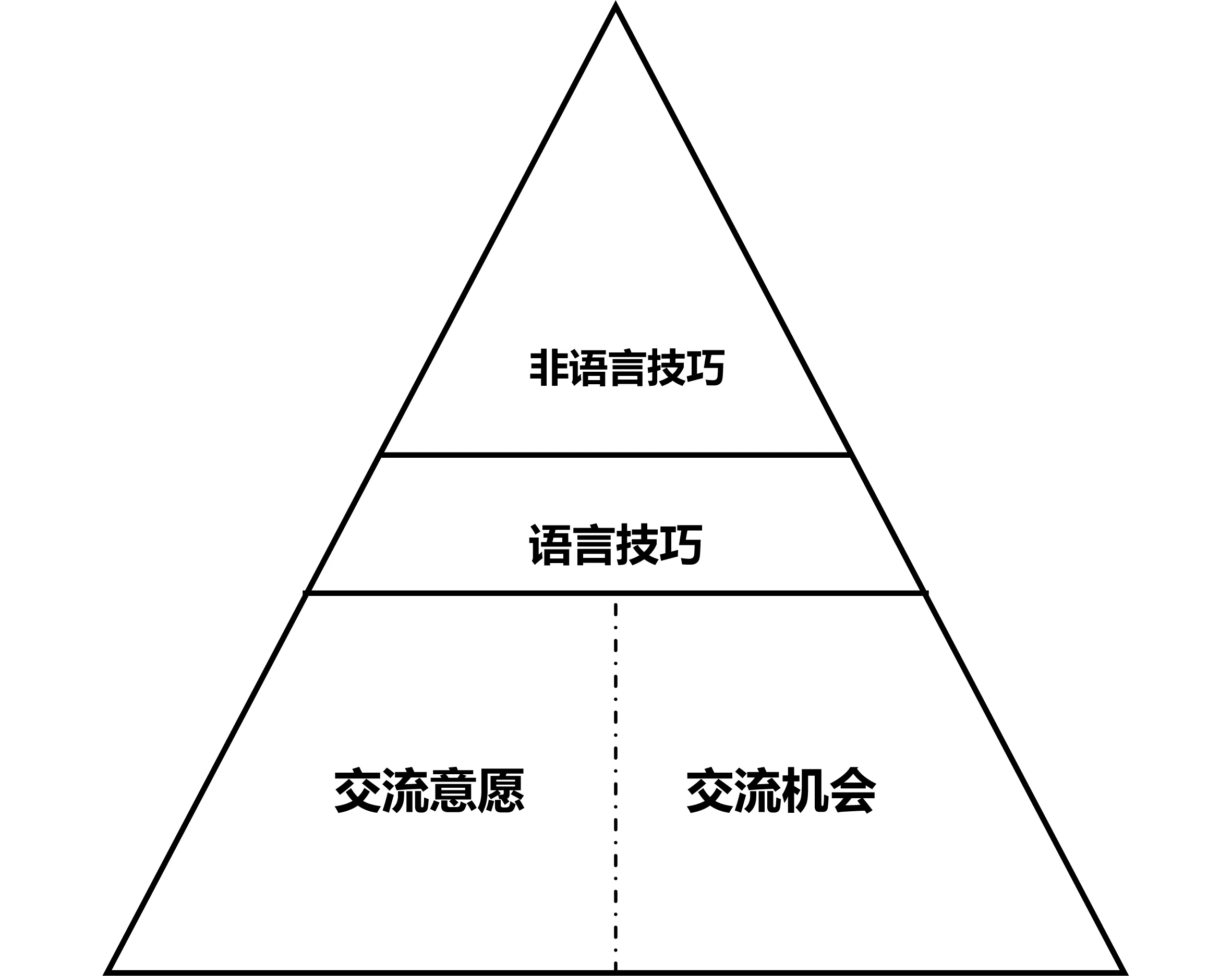

西方学者Marsh&Overall的研究表明,在现行所有的教学质量评价形式当中,包括同行评价、自我评价、专家评价、社会评价等,只有学生评价是最具有系统性、连续性和可操作性的。[6]而且,从建构主义教学理论来看,学生是认知的主体,是教学的中心,是知识意义的主动建构者。因此,在教学评价方面,高校要注重学生自我评价,从交流意愿、交流机会、语言技巧、非语言技巧等方面寻求从低到高、由简入难的突破,探索具有第二外语教学特色的教学评价体系(图2)。

图2 高校二外日语教学评价体系

首先,教师可以开展情境教学,鼓励学生和日本人进行深入交流,使学生能够在交流机会中锻炼自身的交际能力,使全体学生有机会参与到跨文化日语学习中去,营造平等相处的日语文化氛围,通过学生的交流意愿评价教学质量。

其次,由于语言学习具有较大的难度,教师在授课的同时还应积极鼓励学生合理利用课外时间进行日语学习。学生自主学习意识的提升对教学质量具有重要意义。教师可以通过开展班会形式给学生讲述自主学习的重要性,并结合自身案例评价自主学习意识对跨文化交际日语水平的重要性。另外,对于部分难度较小的教学内容,教师可以让学生以小组合作的方式制作PPT以及游戏形式进行课堂汇报,学生进行组间评价,激发学生自主学习热情,使学生能够在较为轻松的课堂环境中享受日语学习的过程。

第三, 二外日语教师应引导学生树立正确的评价观,改变学生应付期末考试题目的单一评价观念,将开展日语交流作为日语学习最终目标,提高学生对跨文化交际的重视。特别的是,应加强学生对非语言技巧的学习,深化学生对日本交际过程中手势、体态、面部表情等非语言内涵和寓意的了解,让学生掌握日语交际过程中的非语言技巧和礼仪,便于学生与日本留学生进行交流,丰富日语跨文化交际经验。

四、结语

在跨文化交际背景下,交际双方既要了解语言知识的重要性,也要懂得倾听,能够观察对方的情绪变化,拉近与对方的距离,与对方产生情感呼应。这是跨文化交际中不可缺少的技能,也是学生跨文化交际水平的具体体现。这应体现在二外教学课堂内容、教学组织、教学评价的方方面面。

在跨文化交际过程中,学生不仅要保持活跃的思维,能够应对对方的提问,还需缓解意外的尴尬局面,增强跨文化交际的艺术性。除了交流能力的培养,还需要重视人文素养的培养,使学生能够将语言环境与人文环境相融合。这使得教师在教学组织中根据学生的兴趣引入社会新闻,丰富教材内容的题材,选择更加符合青年人思维的学习素材,进而引起学生对日本文化的共鸣,深化学生对日本文化和日语语言的学习。另外,二外日语教师可以采用角色扮演和情境模拟的教学方式,为学生模拟日语交际情境,强化学生的日语跨文化交际实践。

针对二外日语教学中师资薄弱问题,学校应加强二外日语师资建设,一方面加大资金投入建设专业教师团队,另一方面充分发挥老教师的“传帮带”的作用,提高日语教师对中日两国文化的挖掘和鉴赏能力,使二外日语教师能够将两国文化渗透到二外日语教学中,加强对学生跨文化交际能力的培养。

参考文献:

[1]朱淑清.论全球化背景下学生跨文化交际能力的培养[J].前沿,2006,(10).

[2]鞠志勤.高校英语语法课程改革的路径探索——以英语专业为例[J].山东高等教育,2017,(2).

[3]李福华.从单位制到项目制:我国高等教育重点建设的战略转型[J].高等教育研究,2014,(2).

[4][5]牛冬娅,王欣荣.高校日语教学中跨文化交际能力培养策略研究[J].北京印刷学院学报,2017,(5).

[6]Marsh H W, Overall J U. The Relative Influence of Course Level, Course Type, and Instructor on Students’Evaluations of College Teaching[J]. American Educational Research Journal, 1981,18(1),103-112.