同心圆模型下高等教育管办评分离改革的路径分析

王煦樟

(清华大学 教育研究院 北京 100084)

管理、办学、评价,是构成教育管理体制和影响教育事业持续发展的基本方面。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》从教育管理体制改革的层面提出:“明确各级政府责任,规范学校办学行为,促进管办评分离,形成政事分开、权责明确、统筹协调、规范有序的教育管理体制。”《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》从深化教育领域综合改革的层面指出:“深入推进管办评分离,扩大省级政府教育统筹权和学校办学自主权,完善学校内部治理结构。”从“促进管办评分离”到“深入推进管办评分离”,不仅反映了国家对管办评分离改革本身之认识和重视程度的加深,而且体现了政府从教育管理走向教育治理理念的转变。然而,在我国教育体制改革进入到“啃硬骨头”的阶段,构建政府、高校、社会间良性互动协调发展的新型关系,不仅需要我们对深入推进管办评分离改革的意义进行深刻的认识,而且需要我们提供新的认识视角以寻求更合理和更有效的改革路径。

一、深入推进管办评分离改革的应然和必然

深入推进管办评分离改革是解决我国高等教育后大众化阶段出现的主要矛盾的有效举措。首先,在全球公立大学总体预算中政府资助部分正在连年下降、[1]高等教育运行成本不断攀升的背景下,[2]我国高等教育资金筹措多元化的虚像、经费差距扩增的趋势、高校债务危机的凸显等特征,[3]表明了我国高校不同程度地面临着办学经费需求旺盛与经费供给不足之间的矛盾。其次,在我国高等教育大众化的过程中,国家在高等教育办学资源配置中的绝对优势地位和资金配置倾斜性的投入机制,使得高校定位模糊、模式单一、功能趋同、特色不明的问题比较突出,[4][5][6]成为影响我国高校“办出特色、争创一流”走内涵式发展之路的一大瓶颈,表明了我国高等教育供给的单一性与需求的多样性之间的矛盾。第三,中央集权模式下,整个高等教育系统市场化的程度和教育机构或部门对升学需求和劳动力需求所具有的敏感性深入推进管办评分离改革是遵循高等教育由后大众化向普及化阶段过渡基本规律的必然要求。根据发达国家的经验,高等教育毛入学率达到35%左右时,适龄人口对高等教育需求就会达到相对饱和的程度,高等教育将会向后大众化阶段转变,[9]2017年我国高等教育毛入学率超过40%已超过中高收入国家平均水平,[10]可见,我国高等教育正在由后大众化向普及化阶段过渡。从高等教育由后大众化向普及化阶段过渡的规律来看,政府对高等教育的管控减弱,高校自我管理的责任增强;高等教育财政预算紧缩,非财政性教育经费扩展;市场在高等教育的发展规模、范围和价格方面起决定作用;为确保高等教育的质量,公共机构和公共舆论会为教育结果寻求新的评估鉴定办法等。[11]管办评分离改革强调了政府的监管和服务职责、高校的自主办学和自我管理职责、社会的评价和监督职责,凸显了政府治理和服务的理念、高校办学的主体地位、社会力量的驱动以及市场要素的作用,顺应了高等教育由后大众化向普及化阶段过渡的基本规律,对有效满足普及化阶段高等教育发展的需求将起到未雨绸缪的作用。

深入推进管办评分离改革是推进我国现代大学制度建设进程的有力举措。当前,我国高等教育发展的制度需求旺盛与供给不足之间的矛盾成为教育管理改革的基本动力,“建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度”成为我国教育领域综合改革的重要内容和基本方向。现代大学制度的建设既是一个长期的过程又需要重点突破,我们认为,当前需要重点解决的问题主要包括如何提高学术权力地位、如何建立多元投入机制、如何形成科学决策机制。具体来看,学术性是大学的根本属性,给予学术权力合理的地位,发挥学术驱动作用,是提高高校学术生产力的必然要求,这将促使政府不得不重新审视自身的角色定位。多元投入机制的建立,是应对经济新常态下教育财政性投入增速减缓的必然要求,这将倒逼高校通过提高办学质量和办学效益来主动拓宽资金来源渠道,建立高校与社会之间长期全面合作关系,从而逐渐改善高校对政府资金的依赖问题。科学决策机制的形成,要求政府、高校必须建立社会广泛参与的决策支持系统和开放透明的决策程序,必须实现由经验管理向科学管理的转变。显然,管办评分离改革将为上述问题的解决创造环境、开辟路径。

二、深入推进管办评分离改革同心圆模型的建构

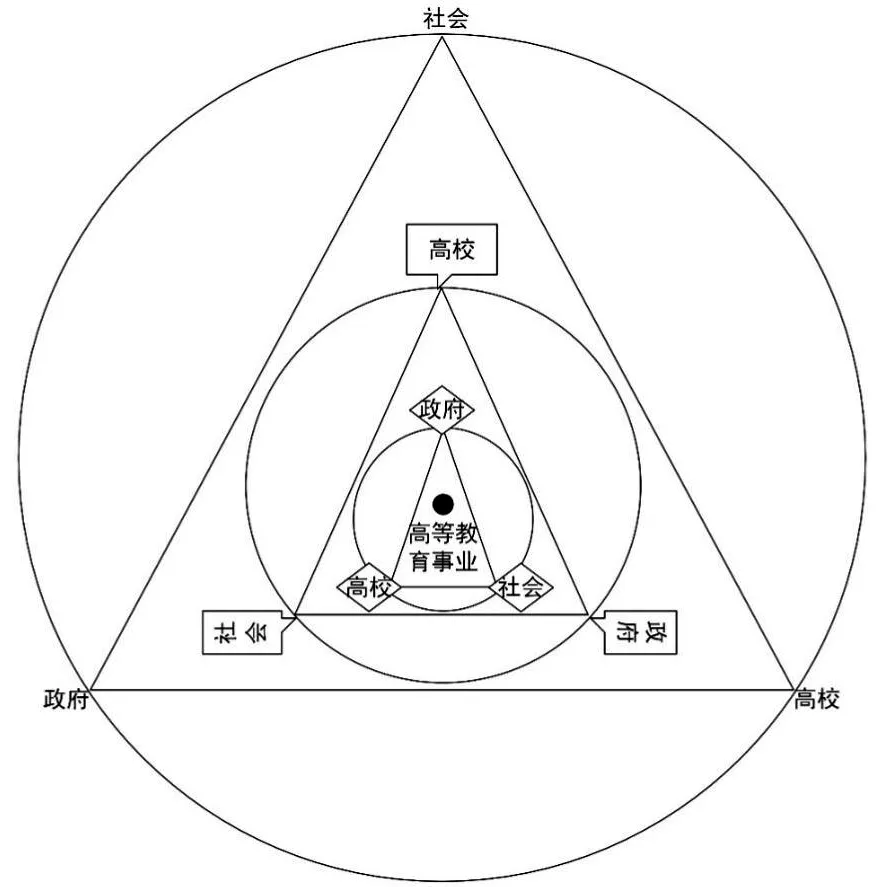

同心圆模型提出的背景。管办评分离的核心任务是明确政府、学校、社会各自的职责权限,建立政府、学校、社会良性互动协调发展的新型关系。[12]伯顿·R·克拉克的“三角协调模型”对认识和构建政府、大学、社会三者之间的关系提供了很好的视角,[13]但该模型中政府权力、学术权威、市场三者之间“既互相排斥又互相牵制”的关系,[14]已不足以或不能有效地解释在教育管理向教育治理转变过程中政府、学校、社会等之间平等、双向、互动、协同的新型关系。[15]为此,我们认为深入推进管办评分离改革应超越政府权力、学术权威、市场三者之间“跷跷板式”的制衡关系,应融合集权体制、自治体制和市场体制分别在管理、办学和评价方面各自的优势,构建以高等教育事业发展目标为圆心,政府、高校、社会同处管理、办学、评价三个同心圆周上且彼此动态协作的关系(如下图)。

同心圆模型的理论依据。从系统论来看,政府、高校、社会是高等教育系统的有机组成部分,三者分工不同、功能各异、相互依存。从治理理论来看,高等教育治理是政府、高校、社会等管理高等教育事业这一共同任务的诸多方式的总和,需要调和不同的利益并采取联合的持续的行动。[16]从利益相关者理论来看,单方面无法实现或完成目标且只有通过合作才能使各方获利,是利益相关者建立合作关系的前提,建立合作伙伴关系是高等教育利益相关者模式的基本特征。[17]在高等教育系统中,系统论表明了政府、高校、社会三者分工不分家,治理理论强调了三者分离不分力,利益相关者理论突出了三者分享不分心。

“管办评分离”同心圆模型图

同心圆模型的基本内涵。同心圆模型是指在高等教育运行的过程中,政府、高校、社会以实现高等教育事业发展目标最大化这一共同目的为圆心,从里向外,分别以管理、办学、评价为圆周,形成的政府、高校、社会三者之间相互依存、联合行动、合作共治的同心三圆模型,即在管理、办学、评价方面,政府、高校、社会都不同程度地发挥着作用,只是各有侧重罢了,在管理领域更加凸显集权体制的特征,政府在统筹教育规划、制定教育政策、提供教育立法、确保教育投入、维护公平竞争秩序等方面发挥决定性作用,在办学领域更加凸显自治体制的特征,高校在校长人选、经费预决算、招生计划、专业设置、学科建设、课程设计等方面发挥决定性作用,在评价领域更加凸显市场体制的特征,社会在专业评价、行业规范、决策咨询、办学监督、就业服务等方面发挥决定性作用,即市场的资源配置作用主要体现在社会评价结果将成为有关办学资源配置和办学方向调整的重要依据。

同心圆模型的图例解析。(1)圆心。无论是以政府为主体的管理,还是以高校为主体的办学和以社会为主体的评价,其共同目的是服务于我国高等教育发展的总目标,这是统领政府、高校、社会三方相互依存、联合行动、合作共治的核心,所有主体都应该以此为中心。(2)内圈即管理领域。政府处于三角关系的顶端位置,代表了在管理方面的主体地位,政府与高校和社会保持一定的距离,其管理具有一定的强制性,高校和社会保持较近的距离,以防止政府对高等教育的过度干预。(3)中圈即办学领域。高校处于三角关系的顶端位置,代表了在办学方面的主体地位,高校与政府和社会保持一定的距离,其办学具有一定的独立性,政府和社会保持较近的距离,以防止高校办学的封闭性后果。(4)外圈即评价领域。社会处于三角关系的顶端位置,代表了在评价方面的主体地位,不同的是,社会在评价方面的主体地位并没有像政府在管理以及高校在办学方面的主体地位那么明显,社会、政府、高校三者之间几乎是等距的,这也比较符合评价主体的多元性,即政府和高校也可以开展有关评价的事实。总体来看,由高等教育的社会事业属性所决定,从里到外,政府、高校、社会各自在所在领域的主体地位和责任逐渐减弱,平等性和协商性逐渐增强,重视度和向心力逐渐减弱。

三、同心圆模型下深入推进管办评分离改革面临的问题

高等教育事业发展目标聚合力不足问题。高等教育作为我国社会事业的重要方面,“同人民群众的生产生活密切相关,关系到每个家庭和每个人的福祉”,[18]在优先发展教育国家战略的驱动下,政府和高校对高等教育的深层意义和高等教育事业发展目标的认识早已形成共识,我国高等教育事业取得了跨越式发展,然而,由于当前我国高等教育结构失衡、优质高等教育资源短缺、高等教育质量不高以及高等教育机会公平等问题,使得其社会性、公益性、福利性等特征作用不能充分发挥,[19]民众对高等教育所能够带来生活质量的改善和提高的认识不够,导致高等教育自身缺乏对社会支持特别是非直接利益相关者的吸引力,加上长期以来政府和高校之间强大的合力致使社会参与办学和监督的渠道不畅以及第三方组织自身发育问题,使得社会参与高等教育事业建设的积极性不高,高等教育事业对社会的聚合力不足。

管理领域权力失衡与协调问题。总体来看,政府集管理、办学、评价于一身的“三合一”模式,不仅导致政府公信力与说服力的缺失,弱化了改革动力和发展活力,[20]而且容易产生越位、缺位、错位的现象,[21]在有关部门和高校容易滋生腐败问题,并形成深入推进管办评分离改革的阻力。纵向来看,无论是地方政府还是各级各类高校,已习惯于对上级行政部门红头文件的执行,甚至在某种程度上对上级部门产生了依赖,管办评分离改革对它们赋予更多自主管理权力的同时,也对其对所下放权力的接管和执行能力提出了更高的要求。横向来看,管办评分离改革是一项综合复杂的系统工程,[22]不仅事关教育行政管理部门,而且涉及到发改、财政、法律等多个单位和部门,教育行政管理部门简政放权的程度和效果不仅取决于自身,而且取决于中央和地方政府部门简政放权的总体效果。

办学领域高校自主办学能力不强问题。当前我国大学治理结构中存在的最大问题是权力结构失衡。[23]纵向来看,政府授权或委托授予高校的教育行政权力不足,高校行政化倾向问题突出,导致学术权力的空间受到挤压,学术权力甚至依附于院校行政权力,高校“沉重的底部”以系(所)为基本单位的学术团体“忠诚于学科”的优势和参与办学的积极性难以有效发挥,管办评分离改革缺乏自下而上的学术驱动力量。横向来看,计划模式下政府与高校“二元一体”的结构,一方面,在行政权力的主导下,教师和学生参与学校决策应有的地位缺乏保障,导致其学校主人翁意识淡漠,对学校发展目标的认同度不高,另一方面,由于社会参与办学的渠道不畅,高校对社会的需求和诉求缺乏一定的敏感性,拉大了高校与社会间的鸿沟。上述问题导致高校内外部利益相关者参与学校有关决策的积极性不高、动力不足,最终影响了高校自主办学能力的培育。

评价领域第三方组织发展水平和社会信誉不高问题。一方面,大政府小社会模式使国家权力挤压社会自治空间,[24]公众缺乏参与社会治理的主体意识和公共精神,[25]加上高校在校长人选、预决算、发展规划、招生计划等事关学校发展的关键和核心决策领域的相对封闭性,使得教育评价领域的第三方组织力量比较薄弱、发育缓慢,管办评分离改革缺乏必要的社会基础。另一方面,第三方组织特别是专业化评价机构的匮乏成为开展社会评价的硬伤,目前中国管理科学研究院、深圳网大公司、中国校友会网、上海交通大学世界一流大学研究中心等评价机构虽然为我国高校第三方评价进行了探索,但其公信力受到不同程度的质疑,评价结果并未有效成为政府管理、高校办学决策方面的重要参考依据,与此同时,在高等教育国际化背景下,我国第三方组织评价话语权也受到国际评估机构的挑战。

四、同心圆模型下管办评分离改革的路径选择

不断扩大深入推进管办评分离改革的社会基础。随着我国高等教育逐渐步入后大众化的历史发展阶段和高等教育治理理念被广泛认可,一方面,高等教育必须要满足民众多元化的需求和诉求,在坚持高等教育主要由国家发展战略和政府驱动的同时,要更加突出把民众对高等教育的需求作为高等教育事业发展的基本动因,把民众的需求满意度作为衡量高等教育事业发展的基本依据,真正“办好人民群众满意的教育”。另一方面,要把高等教育事业作为推动民众追求精神文化和提高生活质量的重要途径,逐渐凸显高等教育事业的公益性属性,[26]政府应承担起高等教育事业发展的主体责任,着力调整高等教育的科类、层次和区域结构,扩大优质高等教育资源的供给,提高高等教育质量,创造公平竞争环境,让民众切身感受到高等教育所带来的福利。通过上述举措,增强民众对高等教育事业发展目标的认同感和参与高等教育事业建设的积极性,从而扩大深入推进管办评分离改革的社会基础。总之,管办评分离改革目标的实现程度,取决于社会、高校、政府对高等教育发展目标的认同程度,特别是,社会参与高等教育的渠道越畅通,社会对高等教育发展目标的认同度就越高,管办评分离改革目标实现的程度也就越彻底,现代大学制度建成的速度也会更快。

逐渐破除深入推进管办评分离改革的阻碍性因素。一是要突出政府在管理领域的主体地位和发挥社会的监督作用,通过建立管办评分离改革奖惩机制、形成相关部门协同联动机制、完善高等教育法律法规、建立多元投入机制、创造公平竞争环境等,以此来破除既得利益者对简政放权的“不舍”情绪和阻力、地方政府和高校对上级政府的依赖和“等靠要”思想、相关部门之间的协作不力、高等教育法律法规的滞后性、教育多元投入的虚像化、市场竞争的不公平等问题。二是要突出高校在办学领域的主体地位,发挥政府监管和服务、社会评价和监督作用,通过强化学校内部系(所)一级基层学术话语权、提高行政的科学化和服务水平、提升经费预决算的科学性和透明度、自觉接受社会监督等,以此来破除高校学术权力薄弱、行政缺乏效率、办学质量和效益不高、竞争力不强等问题。三是要突出社会在评价领域的主体地位,发挥官方评价和高校自评的互补优势,通过逐步把第三方评价结果作为政府财政投入的重要参考依据、第三方组织专业化建设、培育社会公共精神、开展国内外合作评估等,来破除第三方评价组织发育滞后和公信力不足的问题。

大胆探索深入推进管办评分离改革的突破性举措。一是逐渐建立和完善大学理事会制度。作为涉及政府、高校、社会等高等教育利益相关者的协调机制,大学理事会制度不仅有助于拓宽高校办学资源的来源渠道、改进人才培养模式、促进学生就业、推动学校持续发展等方面具有积极作用,而且在减少政府对高校的过多干预、培育高校自主办学能力、促进社会深度参与办学等方面具有独特的优势。二是创建区域性高等教育指导委员会。随着高校社会服务职能的拓展,大学对社会的依赖性日益增强,这种依赖性集中表现在高校通过以学科为基础的学术生产来换取办学所需的经费等资源,换取经费等资源的多少则取决于高校对社会需求的满足程度,而需求满足的程度集中表现为学校人才培养、科学研究、社会服务对区域经济社会发展特征的匹配程度,区域高等教育委员会可以依据区域经济社会发展的特征对高校的决策提供富有针对性的参考依据,从而提高决策的质量。三是建立多元化的高等教育质量评价标准。在高等教育大众化阶段,需求的多样化、高校的特色化不可能用统一的模式和标准去衡量,即使对同一个评价对象比如科研成果,也需要从不同的角度去考察,更何况当今高校的复杂程度已不可同日而语,多元化的教育质量评价是增强社会办学力量、助推高校实现特色办学、推动高校与社会之间有效互动的必要条件和重要保障。

总之,深入推进管办评分离改革,不仅是我国高等教育领域的一项重大改革行动,而且是我国高等教育步入后大众化阶段政府从教育管理向教育治理理念的一大变革,是凝聚社会、高校、政府三方力量共同实现我国高等教育发展目标的渐进过程,在此过程中,既涉及观念的转变,也涉及利益格局的调整,既需要借鉴世界高等教育强国的经验和做法,又需要“扎根中国大地”开展本土创新,这注定是一个长期甚至反复的探索过程。

参考文献:

[1]Johnstone B. Challenges of Financial Austerity: Imperatives and Limitations of Revenue Diversification in Higher Education[J].Welsh Journal of Education, 2002, 11(1): 18-36.

[2]张文格.后大众化阶段我国高等教育发展面临的危机及根源[J].现代教育管理,2011,(10).

[3]鲍威.扩招后中国高等院校的贷款融资行为与财务运作特征[J].北京大学教育评论,2011,(1).

[4]潘懋元,肖海涛.中国高等教育大众化结构与体系变革[J].高等教育研究,2008,(5).

[5]杨移贻.后大众化阶段高等教育的审视[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2009,(5).

[6]张文格.后大众化阶段我国高等教育发展面临的危机及根源[J].现代教育管理,2011,(10).

[7]天野郁夫著,陈武元译.高等教育大众化:日本的经验与教训[J].高等教育研究,2006,(10).

[8]李盛兵.高等教育市场化:欧洲观点[J].高等教育研究,2000,(4).

[9]王洪才,曾艳清.后大众化与我国高等教育发展战略选择[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2010,(3).

[10]人民日报.我国高等教育毛入学率达40%[EB/OL].http://www.cankaoxiaoxi.com/edu/20160116/1054790.shtml.

[11]张文格.后大众化进程中的中国高等教育改革[J].江苏高教,2012,(1).

[12]赵秀红,陈少远.推进管办评分离 构建教育公共治理新格局[N].中国教育报,2015-05-12.

[13]伯顿·R·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪等,译.杭州:杭州大学出版社,1994.

[14]王宾齐.关于政府、大学和社会三角关系的定量研究假设[J].黑龙江高教研究,2011,(5).

[15]俞水,易鑫.推进教育治理体系和治理能力现代化[N].中国教育报,2013-12-05.

[16]全球治理委员会.我们的全球伙伴关系[M].牛津:牛津大学出版社,1995.

[17]胡赤弟.高等教育中的利益相关者分析[J].教育研究,2005,(3).

[18]陆学艺.当前中国经济社会形势与社会建设[J].新视野,2011,(5).

[19]李培志.论我国社会事业的理论内涵、现实意义与发展策略[J].天津社会科学,2013,(5).

[20]周海涛.高等教育“管办评分离”的缘由与路径[J].国家教育行政学院学报,2014,(3).

[21]刘博智.管办评分离有矩可循[N].中国教育报,2015-05-09.

[22]史华楠.教育管办评分离的时代价值与改革路向[J].国家教育行政学院学报,2016,(1).

[23]周光礼.重构高校治理结构:协调行政权力与学术权力[J].中国高等教育.2015,(19).

[24]沈渭滨.论“三民主义”理论中国家与社会的关系[J].复旦学报(社会科学版),2005,(5).

[25]刘焕明.推进社会协同治理机制建设[J].江南论坛,2015,(5).

[26]洪大用.关于加快社会事业发展若干问题的思考[J].教学与研究.2006,(12).