改革开放四十年《人民日报》婚恋观的变迁研究

温彩云 闫 伟 王小琳

婚恋观是人们对“恋爱的本质、择偶的标准、择偶方式以及有关的道德问题等等”[1]的看法与评价。婚恋观是影响一个人人生走向的重要组成部分,尤其对青少年而言,对恋爱与婚姻的看法会受到周围社会环境的影响,反过来说,每个时代人群的婚恋观又会影响整个社会环境,反映出一个时代的文化症候。当前,电视婚恋类综艺节目盛行,并不时爆出令人侧目的“奇异观点”引起社会的广泛讨论,社会上“女德班”也不时引发一股股新闻旋风,婚恋关系中重财富轻道德等各种“失范”状态也反射了社会的集体焦虑状态。婚恋观已经成为社会文化思想的重要折射点。

1978年12月的十一届三中全会对中国社会而言是一个重要的历史节点,它是中国改革开放的起始点。从1978年至今的四十年间,中国社会经历了翻天覆地的变化,西方思潮涌入,市场经济大潮,新媒体时代到来。《人民日报》是中国最具代表性的传统官方媒体,是党和政府向公众宣示政策、主张和立场的重要媒介,代表着国家主流意识形态。那么,在四十年间,《人民日报》报道所反映的婚恋观有什么变化?这种变化所反射的社会思想如何?其对当前的婚恋观和女性思想有何影响?笔者以1978年到2018年《人民日报》图文数据库中的报道为研究对象进行内容分析,以期得到答案。

一、研究方法和选样标准

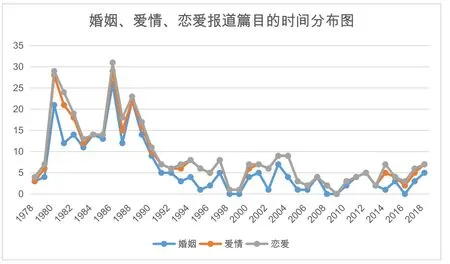

截止到2018年7月22日,笔者在人民日报图文数据全文检索系统中,分别以“婚姻”、“爱情”、“恋爱”为关键词检索到1978年以来发表的相关报道为323篇、138篇和37篇,共计498篇。经过逐一阅读和筛选,排除掉重复和无关报道,余下有效样本252篇、99篇和22篇,共计373篇。这些报道的总体时间分布如图一和图二所示。

图一:总体报道篇目按时间分布图

图二:不同关键词篇目按时间分布图

将《人民日报》的版面类型分为3类:1类为第一版报道;2类为第2、3版报道;3类为第4版以及其他版面。关于婚恋观的报道篇目按照版次的分类分布如图三所示:

从上述三图的文章篇目分布来看,基本呈现出一致性。即上个世纪80年代总体文章和报道数目呈现峰值状态,关于恋爱婚姻的报道与讨论文章数量最多,是改革开放之初新的思想观念对旧思想发起大清算与重新建构的时期。这个时期《人民日报》为首的报刊对新的婚恋观进行重新建构、呼吁与倡导,是对“文革”时期人们长期的蒙昧状态进行重新启蒙的时期。90年代则是中国市场经济刚刚开始的时期,市场经济的大潮让人们的生活方式和社会生产方式都产生了巨大的变化,经济因素对恋爱与婚姻的影响渐重,是婚恋观的经济因素作用期。20世纪初也有一个小高潮,这是中国第一代独生子女即所谓的“80后”长大成人面临婚恋问题。由于“80后”的成长环境是在改革开放之后,与之前的时代环境与意识观念发生了较大变化,其婚恋问题表现出与之前不同的特征,相应的探讨也有所增加。紧接着到来的是网络媒体时代,这个时期随着城市化的推进,消费社会的到来,城市中大龄男女青年数量增加,各种婚恋类综艺节目与真人秀节目层出不穷,引人争论的奇葩观点成为节目赢得收视率的利器,也呈现了社会草根阶层的不同婚恋观的碰撞,婚恋观出现多元化的特点。下面笔者将对改革开放40年来《人民日报》呈现的婚恋观变化进行一个总体的梳理。

二、研究发现:四十年婚恋观的变迁趋势

(一)第一个阶段:婚恋观念的新启蒙时期

建国后随着国家建设的需要和女性地位的提高,妇女参与到社会主义大生产中来。新的《婚姻法》颁布,保障了妇女在家庭中的平等地位。女性在社会生产劳动中的作为日趋明显,媒体也大力宣传女性从家庭劳动中解放出来,婚恋关系也发生了变化。恋爱关系更注重在劳动中的自由恋爱,而不是之前的包办婚姻。女性的劳动凸显了政治性与生产性,婚姻关系也更突出劳动伙伴与政治上的同志关系。“文革”十年的政治性压倒一切,恋爱和婚姻关系更看重家庭出身与革命觉悟,政治性成为婚恋关系中的唯一标准。随着改革开放的展开,西方思潮的涌入,民众急需建构起全新的意识形态观念,婚恋观是与民众的生活最贴近的思想观念之一,《人民日报》作为当时发行量最大的报纸,其担负着民众新的婚恋观的思想启蒙责任。因此,这一时期的婚恋观报道与文章达到一个最高值。其主要从如下两个方面进行了婚恋观的建构:

1.恋爱观方面倡导基于自主人格的自由恋爱

改革开放初期,“爱情”“恋爱”话题从以前的禁忌话题成为了社会思想推进的突破口,也一时成为时髦的话题。《人民日报》多次登载倡导青年自由恋爱观点的文章并报道相关事迹。比较典型的就是邓颖超写于建国前的一篇文章1987年重新在《人民日报》刊发,文章对青年的恋爱和婚姻问题做出了系统的回答,认为恋爱婚姻问题是人生中重要的问题,也是一个社会问题和教育问题,但是反对恋爱至上的观点,因为“恋爱婚姻问题不单纯是个人生活合理与否、幸福与否的问题,而且对于社会进步和革命工作的发展,都具有重要意义。”男女双方在共同的志趣基础上,在不妨碍革命事业、学习和工作、身体健康的情况下才是恋爱自由。[2]另外对少数民族的自由恋爱情况也有了相关的报道,例如《当代藏族青年婚姻一瞥》就记载了藏族姑娘不在意物质条件,而是在自由恋爱的基础上建立家庭的习俗。[3]为了保障恋爱婚姻自由,《人民日报》鼓励群众拿起法律的武器保护自己的权利。[4]

这个时期的恋爱自由虽然受到西方文化思潮的影响,但是在引导观念上更侧重于反驳“恋爱至上”观念,给恋爱自由加入一定的条件,强调双方的人格与精神的交流,同时也和中国传统文化中的家庭责任结合起来,更侧重于个人与国家建设工作的结合,侧重于个人在家庭生活中承担起相应的责任与义务,强调对爱情的忠贞和专一。比如《“我不能丢下他”》报道了李金菊为了爱情和一个乡下人结婚并与家庭断绝关系的事迹。女主人公李金菊在支援安徽工业建设时遇到丈夫,丈夫则是为了响应党调整国民经济的号召回到农村,夫妻二人的爱情佳话是和国家的经济建设大方针紧密联系。[5]还有1982年的一篇报道则讲述了一位姑娘对失去右臂和左手残疾的士兵的忠贞爱情。[6]还有采煤工获得爱情的故事。[7]这些爱情叙事中更强调的是个人的国家政治身份与对集体家庭的责任感,而不是单纯的情感触动和一时的热情冲动。由于“文革”刚刚结束,虽然爱情一下子从“禁区”成为“闹区”,人们对爱情观点的讨论并没有完全抛弃阶级性的特点,有文章认为爱情虽然也有“异性相吸”的自然属性,但是也有社会属性,也有阶级性,爱情是人性和阶级性的统一。[8]

为了宣传新的恋爱观,文艺作品成了最好的途径。1979年进行了恋爱与婚姻曲艺专场演出,利用人们喜闻乐见的相声等曲艺节目展开宣传,主要提倡“纯洁、高尚、真挚”的爱情,批判生活中常见的重外貌或者要彩礼的行为。被禁锢的思想一旦被解禁,文艺作品中描写爱情一时变得非常时髦,出现了泛滥的情况。因此,1981年《作品与争鸣》专门召开会议讨论文艺作品如何表现爱情,认为爱情应该是社会变革的一部分,是与人之间的新型社会关系交融在一起的,是生活中的美好的组成部分。[9]

虽然经过了近十年的宣传,社会对恋爱自由已经有了很大的改观,尤其是在城市和知识分子群体中,自由恋爱成为司空见惯的事情。有记者报道了在大学校园中,恋爱人数剧增,班级里谈恋爱和准备谈恋爱的占一半以上,“大多数学生赞成在校期间可以谈恋爱,中山大学的抽样调查中,反对者只占5%。“恋爱的举动也从隐蔽到公开,成为习以为常的现象,由此也带来了性道德的变化,未婚同居现象逐渐增多。[10]但是在一些农村,封建思想长期的冰冻并未完全解封。1988年登载了湖南一个男青年的来信,认为“‘自由恋爱’在我们这里还找不到位置,人们信奉的仍是‘天上无云不下雨,地下无媒不成亲’。”自由恋爱最大的阻力仍然是来自于两代人的冲突,青年人在冲突中占劣势,“584封恋爱信中,受挫后心情极端痛苦,以至想轻生的来信150封,占25.6%。”[11]

2.婚姻观方面提倡婚姻自由

改革开放初期,青年的婚姻面临最大的问题就是旧的社会习俗。当时,社会上父母包办婚姻,农村的“换亲”等变相买卖婚姻,还有婚礼嫁娶过程中的旧习俗等都屡见不鲜,在农村,甚至还有拐骗和贩卖妇女的犯罪行为。当时,针对包办婚姻的专门报道占有很大比例。[12]因此,这个时期最主要的宣传任务就是倡导婚姻自由,反对包办婚姻,并利用法律来打击婚姻中的不良习俗和犯罪行为。为此,康克清撰文号召婚姻自主,[13]《中国妇女》杂志社专门举行婚姻家庭问题座谈会,[14]中宣部妇联则邀请各单位负责人座谈,要求共产党员做到做到“三不”、“两带头”,即不包办子女婚事,不大操大办,不做有损社会主义道德的事情;带头遵守社会主义道德,带头执行婚姻法,从这个领域里促进党风的好转,带动社会风尚的根本好转。[15]初期,对婚姻自由的宣传还强调阶级性问题,认为资产阶级提出的婚姻自由带有金钱关系,无产阶级的婚姻自由应该有共同的革命理想,夫妻应该是互敬互爱的同志伴侣,更讲究夫妻二人的社会责任感。[16]在婚礼习俗上,最高人民法院联合通知宣传节俭办婚事。[17]

到了80年代后期,这种情况有所好转,婚姻家庭发生了新变化,女性从事更多行业工作,择偶观也由重物质向重人才转变,女性家庭地位也得到了提高。[18]农村“换亲”现象得到了初步的解决,据报道,山东平原县一百多名换亲女得到自由。[19]农村青年的择偶标准发生了变化,不再计较年龄、容貌、贫富和职业等问题,更注重文化程度和能力水平。这个时期青年人普遍具有的婚姻自由观念与父辈之间的传统观念发生了偏差与矛盾。[20]一些地区老年人的婚姻自由也得到了关注。该时期更关注的是随着经济生活的提升发生的彩礼高涨的问题和婚礼大操大办互相攀比的问题。因此,在前述邓颖超的文章中,也重提男女应该注重思想和性情的一致性问题。当然,由于发展不平衡,在一些偏远地区仍然存在婚姻陋习。这个时期比较突出的问题是事实婚姻与早婚的问题。据统计,1987年我国男性和女性的初婚年龄比1982年分别降低了1.83岁和1.79岁,早婚习俗有所抬头。[21]

(二)第二个阶段:经济因素影响日重

1.恋爱和经济挂钩,跨文化婚恋关系初露端倪

1992年中国开始了经济制度的改革,进行了市场经济的实践。人民生活富裕起来,对物质生活的要求也成为正当的追求,在婚恋观方面也发生了相应的变化,商品和爱情开始结合在一起。很多商家看准并开发了“情侣市场”,商品中有各种情侣套装、情侣戒指、鸳鸯饮料,甚至有“伉俪烟”,影院有“情侣影厅”和“情侣座”,酒店有“情侣套餐”,这些都是源于情侣市场的庞大,带动了物品的消费。有的银行还开办了“爱情储蓄”账户,吸引了众多人群,据报道,“元旦至二月中旬,已有一千三百户存了这种储蓄,已吸收存款八十万元。”[22]这些现象一方面促进消费,表达人们对美好物质生活的追求愿望,另一方面也带来了一些社会问题。为此,广东《家庭》杂志发起主办了“第四届全国家庭问题学术研讨会”,一方面总结了市场经济发展给社会带来的良好变化,例如个性解放、自我意识增强,让自由恋爱普及,爱情获得了承认;另一方面也产生了伴生的负面现象。例如金钱至上给恋爱婚姻带来的冲击,家庭责任感的退化导致的遗弃老人现象等都给家庭伦理建设提出了新的课题。[23]对此,人民日报也发出了警告,提醒人们不要用金钱换爱情,也不要为了爱情违法。[24]

这个时期恋爱自由还体现在跨国婚姻开始初露端倪,爱情可以在不同种族、文化的人们之间发生,也出现了相应的文艺作品,比如《大辫子的诱惑》。在上个世纪80年代末到90年代,跨国婚姻多表现为内地女嫁给其他国家和地区的男士,随着内地经济条件的提升和教育水平的提高,现在越来越倾向于两性平衡的状态,许多留学归来的内地男性得到外籍女性的青睐,在港澳台与内地的婚姻中也越来越多见。[25]

在物质消费日渐盛行的情况下,真挚爱情更为可贵,导演吴天明的《谁不渴望爱情?》就表达了这样的精神追求,文中叙述了生活中拜金主义盛行、影视作品中宣扬物质主义、人与人的信任丧失等诸多现象,因此他拍摄了《非常爱情》,表达对坚贞不渝爱情和强烈的责任感的歌颂之情。

2.婚姻关系更重物质,家庭责任感降低

随着物质主义的盛行,婚姻与爱情同样,受到金钱的影响。在婚礼习俗上,索要高额彩礼一直未得到遏制,婚礼过程中讲究排场、盲目攀比、铺张浪费的现象也屡见不鲜。婚礼的标配也有了更高的标准,从70年代的“三转一响”(缝纫机、自行车、手表和收音机)到90年代的彩电、冰箱、洗衣机和空调四大件,再到后来的手机、电脑、汽车和房子,结婚的物质条件一直在上涨。在农村,事实婚姻仍是老问题,城市中涉外婚姻中的诈骗行为也逐渐增多。随着一些敢于尝试者初步尝到商品社会的甜头致富,一些只追逐物质利益却不顾道德责任的青年增多,婚姻受到的诱惑和考验也在增加,婚姻家庭中的不安定因素展示出来,“第三者”问题初露端倪。不少文章报道了致富后的个体户、包工头抛弃原配另寻新欢的问题。[26]

市场经济给中国恋爱婚姻的伦理建设提出了新的要求,多元的恋爱观念如何在新的时代中展现,如何在物质与精神之间、法律与道德之间建立最佳的结合点是一个时代的新问题。因此,强调家庭责任感成为一个继续的话题,1995年就报道了妻子刘淑兰如何照顾丧失意识成为准“植物人”的丈夫终于使其完成大学学业的事迹。[27]但是,这种报道后面隐藏的个人权利的缺乏与一直张扬的个性解放包含着内在矛盾与冲突,社会保障机制的缺乏让个人(尤其是女性)无条件的牺牲成为替罪羊。这反映一种隐在的传统文化的家庭伦理要求以现代爱情的名义在行使权力。

(三)第三个阶段:网络媒体时代的眼球效应

1.恋爱观的矛盾现象凸显

新世纪以来,网络媒体迅速兴起,社交方式巨变,消费主义日深,粉丝经济勃兴,偶像文化盛行。表现在恋爱观上,则是物质至上的爱情观更加盛行,加上韩剧偶像的塑造,增强了人们对爱情的虚幻想象,青年男女更注重身体与外貌。网络媒体的快速消费性也加快了人们的通讯速度,加速了恋爱的速度。对很多大学生来说,恋爱对象的柴米油盐门当户对并不重要,“单纯地只是因为我觉得你嘟起嘴皱着眉的样子很可爱,你觉得我奔跑着挥洒汗水的样子很帅气。”[28]在许多现代白领眼中,恋爱与婚姻似乎并不是绑定在一起的,而是可以分别独立存在。另外在城市,“剩男剩女”成为青年男女面对的巨大困境。这种现象一是现代人对物质要求提高,迫于工作压力大、房价高等因素造成的,二是社交圈子过小让许多对爱情怀有执着追求的青年无法找到精神伴侣。这是消费主义与爱情追求的矛盾造成的结果。在农村,这种现象也在发生。农村男青年找对象越来越难,彩礼越来越高。许多乡村十几万的彩礼是正常水平,在城里买房买车也是司空见惯。乡村爱情遭到了高额彩礼的威胁与限制,甚至出现了女青年追求爱情与索要高额彩礼的父母抗争不成自杀身亡的惨剧。[29]

2.婚姻观的多元化与脆弱性

现代社会,核心家庭取代了传统大家庭,社交媒体的发达让现代人的社交圈扩大,恋爱和婚姻自由的观念深入人心,社会对离婚的宽容度提升,自我享受是物质条件优越的新一代最正常的观念。现代化的过程中,婚姻的联结纽带不再靠传统的文化道德观念,而是在脆弱的经济观念下更易断裂,婚外情成为现代婚姻最大的“杀手”。我国离婚人数和离婚率持续上升,2006年-2011年来增速明显,增幅高达7.65%。2011年,北京、上海的离婚率已超过1/3。[30]文艺作品也产生了《婚姻保卫战》这样的题材。面对现代婚姻危机,有的城市展开“婚姻劝和”机制,有的城市大力培养“婚姻家庭咨询师”。另外,30年来重男轻女现象导致的男女性别失调也是目前面临的一大危机。加上传统婚姻观的“斜坡理论”(强调婚姻关系中男方比女方条件强)的影响,农村“90后”男性面临的“光棍”危机与大城市“剩女”危机并存。

三、结论

从对《人民日报》登载的关于婚姻爱情的报道与文章来看,其反映的改革开放四十年婚恋观的变化有三个特点:一是不同时期对婚恋问题的关注度有所不同。改革开放初期,由于社会思想开化,急需新的婚恋观的体系建构,因此对婚姻恋爱等问题的相关报道与文章也呈现出井喷的趋势。这些篇目从各个层面建构了现代婚恋观的基本体系。而到了上个世纪九十年代以后,婚恋观的相关篇目减少并趋向平稳,是长期缓慢渗透的过程。二是不同的阶段对婚恋问题的关注点有所不同。上个世纪八十年代初期需要扫除的是旧的婚恋观念,急需解决的是婚恋自由的问题,而到了八十年代后期则面对的是恋爱自由带来的早婚与事实婚姻的问题,到了九十年代则面临商品经济带来的物质婚姻,新世纪以来则面对的消费主义与身体崇拜造成的恋爱标准简化与婚姻的深度矛盾与危机问题。三是现代婚恋观还需进一步关注。虽然现代婚恋观体系在改革开放第一个阶段已经建构起了基本的体系,但是在上述分析中可以看到,其早期建构的注重道德内涵的爱情观和简朴负责的婚姻观已经在消费主义和偶像经济的冲击下不断飘摇,况且在新的媒体环境下,现代人的生存方式和生活方式已经发生了新的变化,旧的观念核心仍然成立,但是其具体的标准、执行方式都发生了巨大的变化,如何在新媒体环境下建构新的伦理道德、性别秩序、法律规范构建新的现代婚恋观仍然是我们面临的一大难题。

——基于1990年-2016年期刊发文数据的计量分析