重庆金刚碑古镇繁华都市边缘的峥嵘岁月

文+ 寒溪夜浣 图+寒溪夜浣 无忌

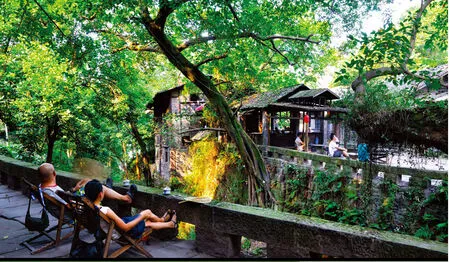

左右页图:它是一个被时光遗忘的江畔古镇,繁华散尽,坍圮的老屋曾是喝茶纳凉的好去处,如今这里只剩下了古树参天与水流潺潺,还有那无处不在的荒芜。

在茶客心中,金刚碑是可遇不可求的天堂,一眼翠绿、一缕清风、一壶清茶,整个世界便只剩得这方寸天地;在摄友心中,金刚碑是完美无缺的馈赠,咔嚓之间,凝固的是一屋一桥折射出的大千世界人生百态;在影人心中,金刚碑是自然天成的片场,石板两旁没有粉饰的往昔就在触手可及之处……

商贾云集的千年古镇

金刚碑古镇坐落在北碚区北郊的溪谷之中,背靠缙云山,面依嘉陵江,北接北温泉,是重庆市历史文化传统街区和历史文化名镇,早在1000年前便有人居住,到清康熙年间兴旺成街,至今已有300多年历史。相传当年佛祖释迦牟尼的大弟子迦叶尊者欲在缙云山设立道场,于是请来金刚力士相助,力士搬运建筑材料时意外将一米七高,二米多厚的巨石遗落山间,顿时成一座飞来之碑,后有唐人题刻“金刚”二字,“金刚碑”由此得名。也有人说金刚碑的得名和一条想截断嘉陵江水专供自己洗澡享用的巨大蘖龙有关,为阻止巨龙的贪欲,观音菩萨叫金刚神掷下宝剑钉住巨龙,化为一石伸入江心,亦称金刚背,谐金刚碑。

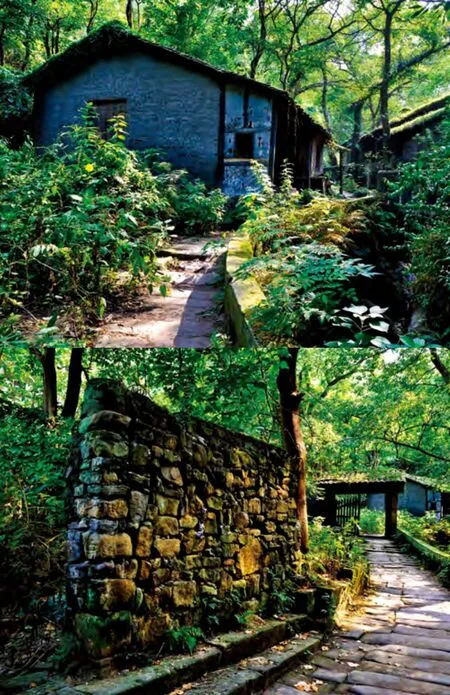

正如其名字的来源一样,古镇的选址和布局也堪称神来之笔,颇得中国传统风水之精妙,将“天地合一”的观念完美融合。植被丰茂是金刚碑的一大名片,镇中树龄超过200年的黄桷古树就有近百棵,古镇的建造充分尊重自然,不但与环境秋毫无犯,更是将植被的优势发挥得淋漓尽致,无论是房屋码头还是道路桥梁,从选址规划到设计建造都与树木相辅相成、协调统一,以致于如果站在高处眺望古镇,你甚至找不到一丝青砖黛瓦的痕迹,因为他早已被深深的隐藏在了那片郁郁葱葱的绿色之中。古镇为密林增添了景致、带来了生机与活力,密林也让古镇为人们在重庆酷暑中觅得了一块难得的清凉净土,人与自然共生共伴,其乐融融,竟有了一番北欧小镇的感觉。

在布局上,古镇轴线为一条山溪,中心为一龙桥,两条干道沿山溪铺设,最终于龙桥处交汇一端,形成了“人”字型的主骨架,骨架上再分出叶脉状巷道和坡道,连通所有住宅院落,两条干道在溪流上更有无数小桥相连,使得道路和溪流就像两条小龙紧紧缠绕着抱在一起,将人与水相依相伴的理念充分体现。龙桥既是两条干道的交汇点,也是全镇的中心,空间到此豁然开阔,形成了一个天然的聚会场所。

白天,这里是全镇的经济中心,从码头刚搬来的各式货物充满了四周林立的店铺,此起彼伏的吆喝声吸引来熙熙攘攘的人群,人们在这里各取所需、互通有无,一派热闹非凡的景象;黄昏,这里又是全镇的休闲中心,宽敞的坝子、观景的吊脚楼、潺潺的溪流,大家或卧或坐,或喝茶或下棋,或聊天或戏水,又是一番悠然娴静的天地。

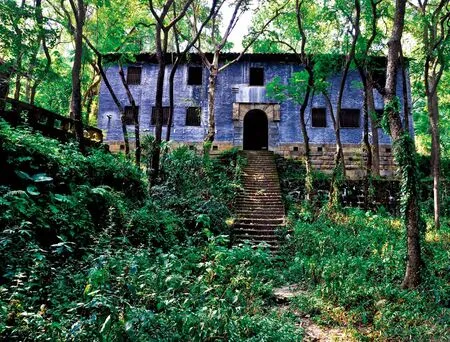

左右页图:茂密的黄桷树根系延伸到了墙外,爬山虎占领了废弃建筑,杂草从青石板中探出头,遮掩住来的道路。远观古镇,几乎难以联想到金刚碑曾经的繁华。

正是这样的风水宝地使得金刚碑从有人居住以来便一直流传着地下藏宝的传说,但令人意想不到的是这个传说竟然在康熙年间变成了现实,随着煤矿的发现,金刚碑成为了嘉陵江上最重要的运煤码头而逐步兴旺起来,最终带动了整个古镇所有行业的发展,到清同治年间,更是形成了以煤、盐、船、驮、牛、马为首的“七帮会”,古镇上各种商号、客栈、茶楼、酒肆林立,川剧、评书、划龙舟、放花灯等各种民间活动热闹非凡。到民国初期,古镇已然形成了姚家院子、熊家院子、郑家院子几家较大的民居建筑群。“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江。”是其繁荣写照。极盛时期,沿街河两岸有商店、货栈千余家,煤窑沿山排开,挑夫摩肩接踵,江岸帆樯如林,生意一派兴隆。

抗战时名人云集

如果说清代金刚碑的兴起堪称传奇的话,那么民国时期的金刚碑则必须要用神话来形容,一个小小的古镇能够在中国历史上写下浓墨重彩的一笔不能不让人惊叹不已。抗战期间,随着国民党政府内迁,北碚成为了陪都的迁建区,迁至北碚的国民政府中央部级以上单位多达13个,下属中央局处级单位30多个,一大批科学文化教育机构及赫赫有名的文化教育名流巨擘3000余人涌入。

而金刚碑繁茂浓郁的植被以及深藏山坳的独特地理位置更是成为了众人避乱世扫纷扰的首要选择。于是,古镇的发展翻开了轰轰烈烈的一页,在这些不起眼的小房子里,发生的每一件事情都时时刻刻影响着当时全国形势的走向——在那一间间平凡的茶馆店铺里,碰到的每一个人都有可能是闻名遐迩的大腕。

金刚碑见证了船舶大王卢作孚和石油大亨孙越崎共同为抗战强强联合的历史性握手,孙越崎“中福公司”的大楼至今还傲然屹立在金刚碑最醒目的山坡之上。也见证了中国飞机训练史上那段艰辛的历程,钱自成带领滑翔机修造所全体员工临危受命,保障了抗战飞行员训练的有序进行。

金刚碑是实业家的福地,国民参政会章伯钧在此选址建立“中央赈济委员会利民皮革厂”, 及时补充了抗战时期军需用品的短缺。随之而来的是众多能源工业商贸企业的沿江而上并定居于此,担负起抗战的特殊使命。这里同样是众多知名学校的摇篮,教育家梁漱溟在这里著书办学,建立了勉仁书院;“国术大师”张之江在这里提倡武术健身,建立了国立国术体育专科学校;于佑任在这里兴办了草堂国学专科学校。这里还是国民政府的机关要地,吴大钧与陈立夫创立的国民政府统计局在这里有条不紊的推进着国民党的日常事务……

同时,金刚碑亦是大师出没的地方,聚集了中国当时最负盛名的文学家、历史学家、科学家和文化名人。中国第一位地质学博士、曾任国民政府行政院院长的翁文灏在此与调查员裴文中一起钻研出“北京猿人”头骨存在的证据。正中书局著名的散文学家谬崇群在这里写成了三部具有划时代意义的散文集《夏虫集》《石屏随笔》《人间百相》,死后也葬于金刚碑。顾颉刚在这里主持边疆语文编译会并主编了《文史杂志》、历史学家翦伯赞在这里先后出版了《中国史纲》第一卷和《中国史论集》第一辑、岭南画家陈树人在这里写诗上千首……细数曾在此寓居过的名人,从长串的名单上可以回望到众多的名流背影:傅抱石、于右任、吴宓、谢无量、老舍、梁实秋、郭沫若、柳亚子、田汉、曹禺……由于这些机构和名人的存在,给金刚碑注入了不少的人文因素和学术文化内涵,使金刚碑成了抗战期间天下闻名的古镇,也成为了不可多得的抗战文化遗址。

左右页图:穿梭在古镇的遗迹之上,我们试图去体会那一桩桩激荡的往事,但这一切都将慢慢散去,只剩荒草下的一座座青砖小楼,保留着原本的古镇味道。

聆听老城记忆

有人曾经说过,古镇就像一个人,古镇的发展也如人的成长一样,不同的只是它在不停地轮回。金刚碑亦是如此,在经历了少年的意气风发和中年的全面繁盛之后,古镇走向了暮年。随着船运业的衰落,码头开始渐渐冷落,越来越多的人开始慢慢搬出溪谷,去城市里开始崭新的生活,无数的传奇和神话在淅淅沥沥的雨水中渐渐化为缕缕青苔,参天的黄桷树还在生机勃勃的向上伸展,绿荫下的房屋早已爬满藤蔓,清脆悦耳的溪水还在静静地流淌,坐在旁边仰头望月的人儿却不见了踪影。

现在的古镇更多地扮演起了都市人返璞归真,寻找心灵家园的乐土,古镇开始了它新的使命。摄影人、绘画者把这里当做他们创作的基地,川东传统建筑和乡土民俗的特殊魅力、独特的林间小镇格局都是他们永远拍不完、画不尽的题材,古镇与密林、人与自然的完美融合让他们不用太多的雕饰和构思就能产生绝佳的作品,就这样,古镇建造者的审美和智慧在现代摄影师和画家的手中得到了生命的延续。

电影人把这里当做民国古镇村落的活化石,不需要搭建,不需要屏蔽,只是换上一块匾,挂上一块牌就是一个完美的抗战时期电影电视剧的片场了。在这里遇上几个名导,邂逅几个名角也是再稀疏平常的事情,如此奇遇也永远是人们津津乐道的谈资。在更多的人眼中,金刚碑就是那个盛夏躺在竹椅上、听得流水潺潺的地方,那个只要一杯清茶、发发呆就已经心满意足的地方,那个让人能够褪去燥热、忘却烦恼的地方。在一片繁华都市的边缘,他就如同一个慈祥的老人,有着无数的故事等着大家去聆听,有着博大的胸怀容纳世间的烦恼,但又如此坚韧和信守,孤独的守候着自己对古镇意义的诠释和对心灵回归的禅思。