毕节市某农村中学留守儿童心理健康状况调查

余 琴,熊世敏,刘方苇,代露露,王永凤,王 称,曹玉民,3,申旭波,周远忠

(1.遵义医学院 公共卫生学院,贵州 遵义 563099;2.遵义医学院 研究生院,贵州 遵义 563099;3.遵义市第一人民医院,贵州 遵义 563002)

留守儿童是指年龄在18周岁以下,因父母一方或双方外出务工或经商超过6个月,而未能与父母一起生活,由父母单方或(外)祖父、母及他人来抚养、教育和管理的未成年人[1]。2013年全国妇联在《全国农村留守少年儿童状况研究报告》中指出:全国有21.88%的儿童为农村留守儿童,数量达6102.55万,占农村儿童的37.7%[2]。农村留守儿童高度集中在经济相对落后的西部地区,如四川、广西、贵州等。其中贵州地区农村留守儿童达314.28万,占全国农村留守儿童比重的5.15%,占全省农村儿童比重的40.26%[3]。近年来,贵州省毕节市发生了一系列留守儿童事件,2012 年11 月5 名儿童因离家出走在垃圾箱内生火取暖一氧化碳中毒死亡[4];2015年6月某乡镇4名留守儿童在家服农药自杀导致中毒死亡等,尽管这些极端案例不能代表农村留守儿童的整体情况,却折射出这一特殊群体的心理健康问题,已经到了不容忽视的地步。时至今日,留守儿童的现象越来越普遍,基本上我国每一个村都有留守儿童现象的存在[5]。毕节市作为留守儿童的“重灾区”,俨然是全国农村留守儿童的一个“缩影”。因此本研究通过调查毕节市某农村中学留守儿童的心理健康状况,为留守儿童的心理健康教育提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 采用分层整群抽样的方法,于2017年8月在毕节市某中学随机抽取初一至高三的在校中学生作为调查对象,根据年级分为初中组和高中组,并在每个年级随机抽取两个班,调查对象年龄在12~18岁,平均年龄(15.05±1.81)。共发放问卷400份,剔除未完整填写7份,年龄﹥18岁2份,有效回收问卷391份,有效回收率97.75%。391名调查对象中有留守儿童250名,留守率为63.9%(250/391),留守男生120人,留守女生130人。

1.2 数据采集 采用自行设计的调查问卷,内容包括:①自行设计的一般情况调查表,包括性别、年级、年龄、是否是留守儿童等;②著名心理学家王极盛[6]针对我国中学生编制的中国中学生心理健康量表(MSSMHS),该量表由10个维度分量表组成,共60个条目,每个维度包括6个条目,各维度分量表分别是强迫症状、偏执、敌对、人际关系紧张与敏感、抑郁、焦虑、学习压力、适应不良、情绪不稳定、心理不平衡。采用5级计分法检测受试者近一周的心理健康状况:1级从无、2级轻度、3级中度、4级偏重、5级严重,受试者心理健康的总均分=60个项目总得分/60,表示调查对象心理健康总体状况;各维度分量表的评分=该症状各项目评分之和/6,表示调查对象该分量表的心理状况。评分标准(总体状况及各维度分量表):0~1.99分表示正常,2~2.99分表示轻度问题,3~3.99分表示中度问题,4~4.99分表示重度问题,5分以上表示严重问题。总体状况评分≧2分表示调查对象存在心理健康问题[7]。MSSMHS量表符合心理测量学的要求,可作为中学生心理健康测量工具使用,其重测信度、同质信度、分半信度分别在0.72~0.91、0.65~0.86、0.63~0.84之间;总分与分量表的相关性及各分量表之间的相关性分别在0.77~0.87、0.42~0.76[6-7]。

2 结果

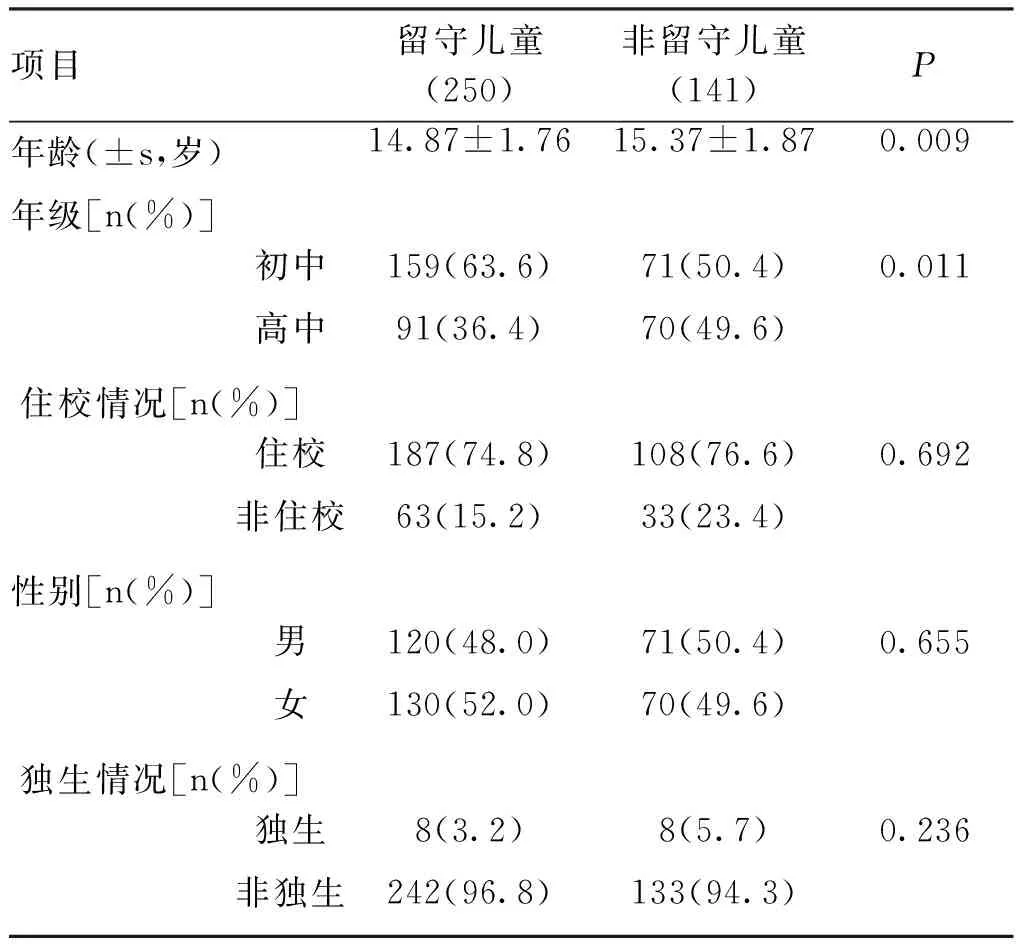

2.1 一般情况 留守儿童组与非留守儿童组的年龄、年级比较,差异有统计学意义(P<0.05);住校情况、性别、独生情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

表1调查对象一般情况

项目留守儿童(250)非留守儿童(141)P年龄(±s,岁)14.87±1.7615.37±1.870.009年级[n(%)]初中159(63.6)71(50.4)0.011高中91(36.4)70(49.6) 住校情况[n(%)]住校187(74.8)108(76.6)0.692非住校63(15.2)33(23.4)性别[n(%)]男120(48.0)71(50.4)0.655女130(52.0)70(49.6) 独生情况[n(%)]独生8(3.2)8(5.7)0.236非独生242(96.8)133(94.3)

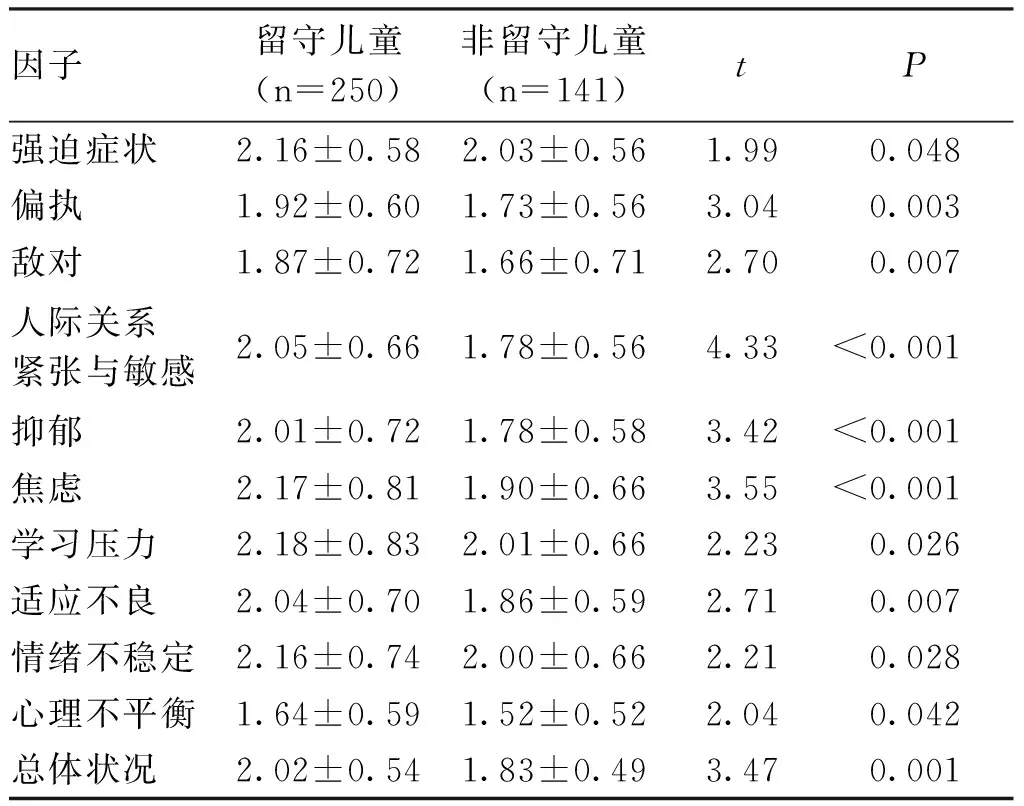

2.2 留守与非留守儿童心理健康状况比较 留守儿童MSSMHS总体状况、强迫症状、偏执、敌对、人际关系紧张与敏感、抑郁、焦虑、学习压力、适应不良、情绪不稳定、心理不平衡评分均高于非留守儿童,差异有统计学意义(P<0.05) ;留守儿童总体状况、强迫症状、人际关系紧张与敏感、抑郁、焦虑、学习压力、适应不良及情绪不稳定评分均≧2分;非留守儿童强迫症状、学习压力及情绪不稳定评分≧2分,提示留守儿童可能存在心理健康问题(见表2)。

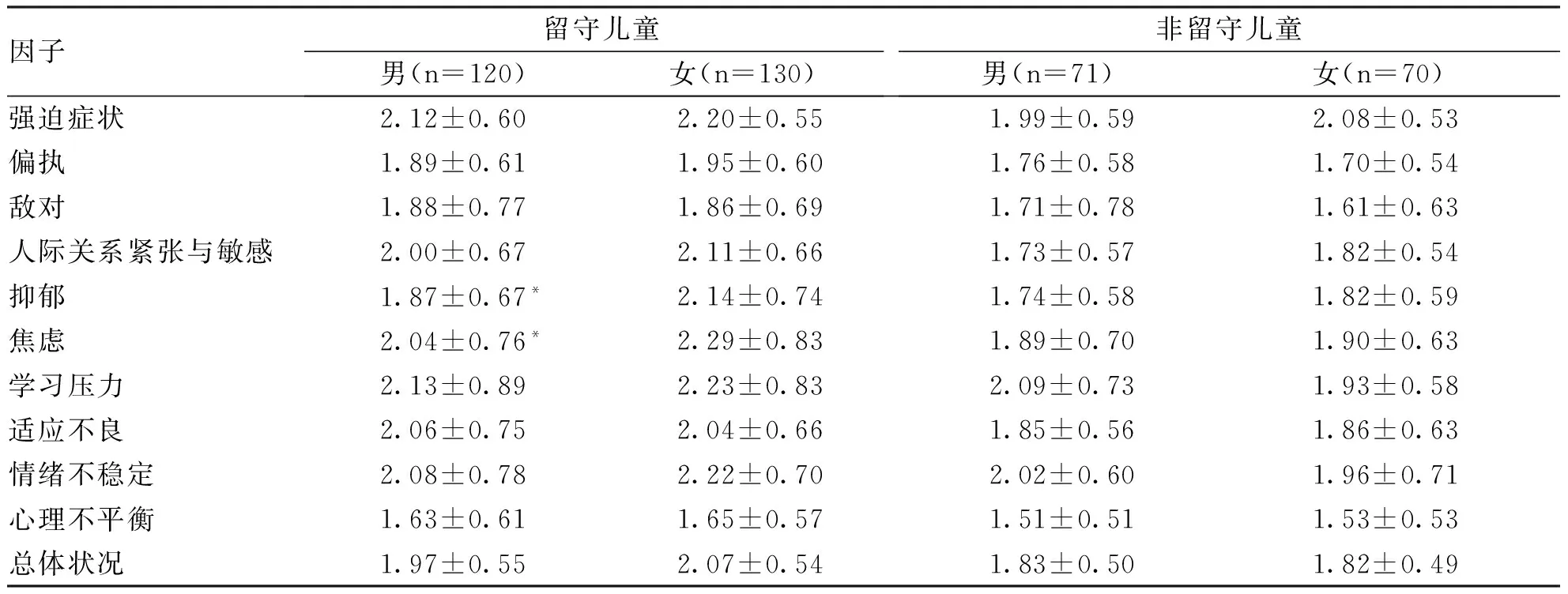

2.3 留守与否不同性别心理健康状况比较 留守女童抑郁、焦虑评分高于留守男童,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。

因子留守儿童(n=250)非留守儿童(n=141)tP强迫症状2.16±0.582.03±0.561.990.048偏执1.92±0.601.73±0.563.040.003敌对1.87±0.721.66±0.712.700.007人际关系紧张与敏感2.05±0.661.78±0.564.33<0.001抑郁2.01±0.721.78±0.583.42<0.001焦虑2.17±0.811.90±0.663.55<0.001学习压力2.18±0.832.01±0.662.230.026适应不良2.04±0.701.86±0.592.710.007情绪不稳定2.16±0.742.00±0.662.210.028心理不平衡1.64±0.591.52±0.522.040.042总体状况2.02±0.541.83±0.493.470.001

因子留守儿童男(n=120)女(n=130)非留守儿童男(n=71)女(n=70)强迫症状2.12±0.602.20±0.551.99±0.592.08±0.53偏执1.89±0.611.95±0.601.76±0.581.70±0.54敌对1.88±0.771.86±0.691.71±0.781.61±0.63人际关系紧张与敏感2.00±0.672.11±0.661.73±0.571.82±0.54抑郁1.87±0.67*2.14±0.741.74±0.581.82±0.59焦虑2.04±0.76*2.29±0.831.89±0.701.90±0.63学习压力2.13±0.892.23±0.832.09±0.731.93±0.58适应不良2.06±0.752.04±0.661.85±0.561.86±0.63情绪不稳定2.08±0.782.22±0.702.02±0.601.96±0.71心理不平衡1.63±0.611.65±0.571.51±0.511.53±0.53总体状况1.97±0.552.07±0.541.83±0.501.82±0.49

*表示与女生组相比,P<0.05。

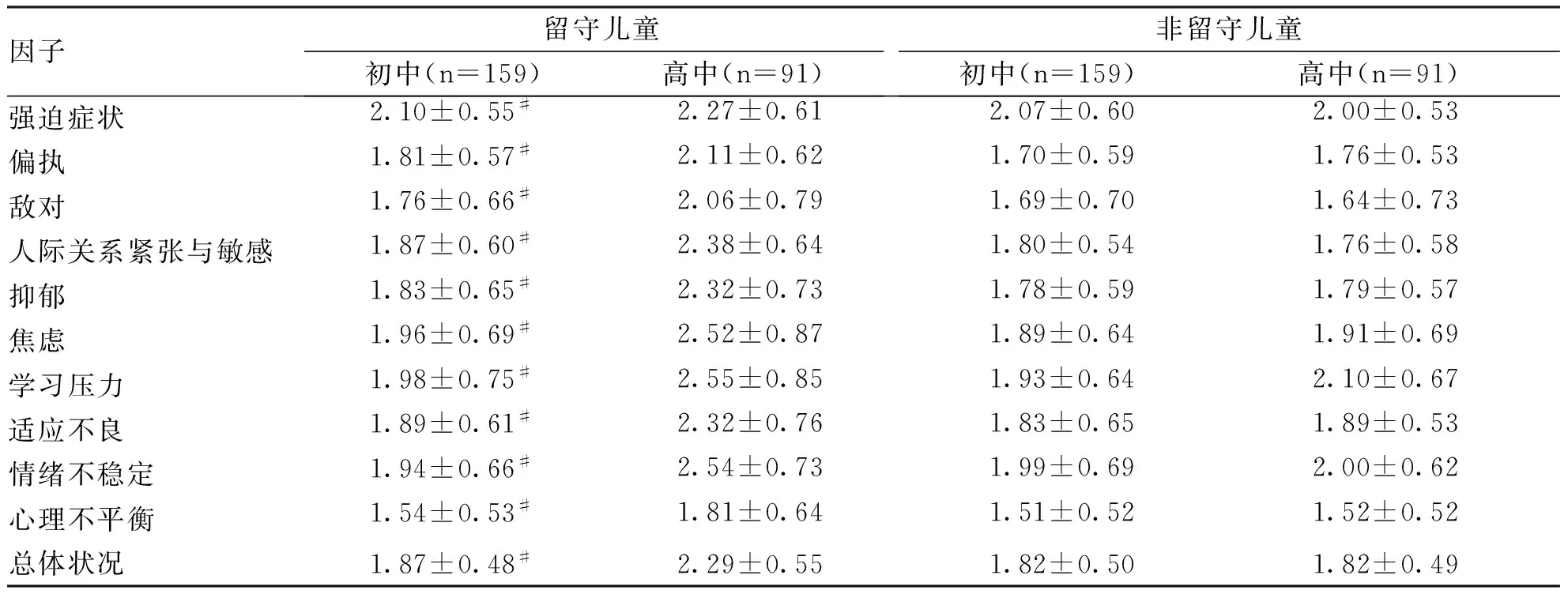

2.4 留守与否不同年级段心理健康状况比较 高中组留守儿童MSSMHS总体状况及各维度评分均高于初中组,差异有统计学意义(P<0.05,见表4)。

因子留守儿童初中(n=159)高中(n=91)非留守儿童初中(n=159)高中(n=91)强迫症状2.10±0.55#2.27±0.612.07±0.602.00±0.53偏执1.81±0.57#2.11±0.621.70±0.591.76±0.53敌对1.76±0.66#2.06±0.791.69±0.701.64±0.73人际关系紧张与敏感1.87±0.60#2.38±0.641.80±0.541.76±0.58抑郁1.83±0.65#2.32±0.731.78±0.591.79±0.57焦虑1.96±0.69#2.52±0.871.89±0.641.91±0.69学习压力1.98±0.75#2.55±0.851.93±0.642.10±0.67适应不良1.89±0.61#2.32±0.761.83±0.651.89±0.53情绪不稳定1.94±0.66#2.54±0.731.99±0.692.00±0.62心理不平衡1.54±0.53#1.81±0.641.51±0.521.52±0.52总体状况1.87±0.48#2.29±0.551.82±0.501.82±0.49

#表示与高中组相比,P<0.05。

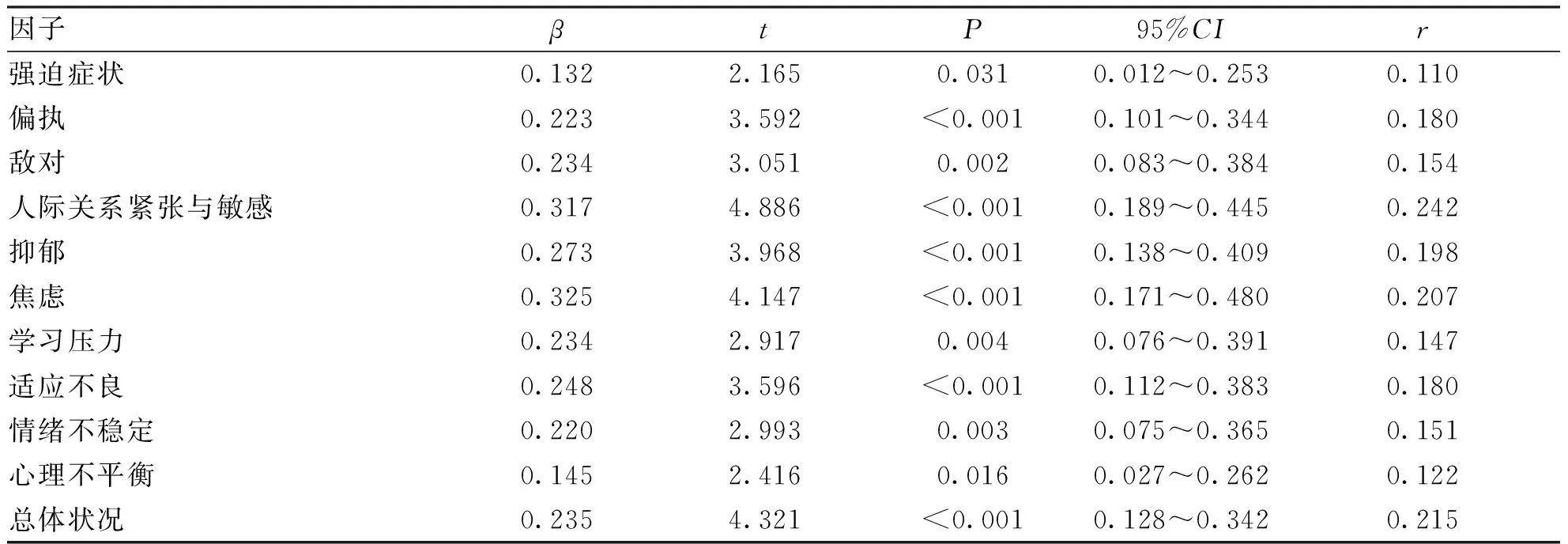

2.5 MSSMHS评分与年龄、年级、住校、性别、独生、留守等情况的多元回归分析 将年龄、年级、住校、性别、独生及留守情况为自变量,MSSMHS总评分及各维度评分为因变量纳入多元回归模型,校正因素为年龄、年级、住校、性别、独生情况,结果显示,留守是MSSMHS总评分及各维度评分的独立危险因素(见表5)。

表5校正后留守与否与MSSMHS评分的多元回归分析

因子βtP95%CIr强迫症状0.1322.1650.0310.012~0.2530.110偏执0.2233.592<0.0010.101~0.3440.180敌对0.2343.0510.0020.083~0.3840.154人际关系紧张与敏感0.3174.886<0.0010.189~0.4450.242抑郁0.2733.968<0.0010.138~0.4090.198焦虑0.3254.147<0.0010.171~0.4800.207学习压力0.2342.9170.0040.076~0.3910.147适应不良0.2483.596<0.0010.112~0.3830.180情绪不稳定0.2202.9930.0030.075~0.3650.151心理不平衡0.1452.4160.0160.027~0.2620.122总体状况0.2354.321<0.0010.128~0.3420.215

3 讨论

留守儿童是长期城乡经济发展不均衡和“城乡二元户籍制度”等长期存在的衍生物[8]。留守儿童正处于认识人生、良好行为习惯的养成、心理成长和性格塑造的关键时期,由于社会环境的影响、亲情的缺失和家庭教育的缺位,可能会出现认识、价值的偏离和个性、心理的异常等情况[9]。本研究校正年龄、年级、住校、性别、独生等情况后发现,留守是心理健康状况的危险因素之一;农村留守儿童检出率为63.9%,高于全省农村儿童比重(40.26%)[3];留守儿童与非留守儿童相比,总的心理健康状况较差,与梁瑞等[10]研究结果基本相符。留守儿童的MSSMHS总体状况及各维度评分均高于非留守儿童,可能原因是:①毕节市位于贵州省西部,是贵州省经济水平较落后的地区之一,曾被联合国认为是不适宜人类居住的典型喀斯特地区。毕节市土地贫瘠,地形破碎,群众生产、生活和生育观念落后,长期处于“经济贫困—生态恶化—人口膨胀”的恶性循环中[11]。随着经济的快速发展,大量农村剩余劳动力进城务工的现象不断加剧,孩子则被迫留守生源地,导致毕节市农村留守儿童比例高于全省平均水平。②留守儿童长期与父母双方或单方分离,缺乏安全感和情感交流,亲子关系松散,情感方面得不到有效的寄托,长此以往,有可能造成儿童心理、行为的偏差[1,10]。③研究发现农村留守儿童中32.67%的儿童由祖辈照料[3],祖辈作为隔代监护人,两代人之间存在很大的代沟,且祖辈观念的守旧,与孩子交流时很难引起共鸣,可能引发孩子的逆反心理;且多数老人存在溺爱孩子的倾向,可能造成孩子性格的偏执、敌对、适应不良等心理问题[5]。④家庭教育属于启蒙教育,是一切教育的基础,约三分之一的留守儿童由祖辈照料,而50%以上祖辈受教育程度较低,大部分为小学文化程度,甚至从未上过学,由于受教育程度的限制,留守儿童在学习方面获得的家庭支持较少,因此,留守儿童由于亲情缺失、家庭教育缺位,导致留守儿童容易出现偏执、敌对、抑郁、情绪不稳定、焦虑、学习压力等心理障碍[2-3]。

留守女童抑郁、焦虑评分高于留守男童,与刘平等[12]、杨婉等[13]、杨映萍等[14]研究结果基本一致。这可能是由于性格和生理差异造成的,青春期的女生敏感、心思细腻、情绪波动较大,当缺乏父爱和(或)母爱时,尤其是母亲的关怀,更容易出现抑郁、焦虑等负面情绪。但胡昆等[15]的研究发现,留守男生在敌对和心理不平衡上得分高于女生,与本研究中不同性别留守儿童在敌对、心理不平衡评分差异无统计学意义,结果不相符,这可能与选择的目标人群不同有关,胡昆等研究对象是初中生,本研究针对的是包括初中生和高中生在内的留守中学生。随着年龄的增长,留守儿童人格、心理等不断发展,主要的矛盾也在发生变化。男生在成长的过程中,心智不断趋向成熟,社交网络不断拓展,敌对、心理不平衡等负面情绪逐渐较少;而女生在成长的过程中,不断变为弱势群体,需要更多的关怀,但由于亲情缺失,生活的困难、内心的感受和体验难以与父母交流;再者,贵州农村地区目前仍然存在“重男轻女”的现象,女生在不断成长的过程中,由于缺乏家庭的关注,逐步形成了抑郁、焦虑的性格[16]。

高中段留守儿童MSSMHS总体状况评分及各维度评分均高于初中段,差异有统计学意义。彭娟等[17]发现高年级心理健康问题普遍高于低年级;胡昆等[15]、杨婉等[14]研究也认为心理问题检出率与留守时间长短有关。究其原因,一方面,高中阶段面对新的学习模式和生活环境,(外)祖父、母虽能提供无微不至的照顾,但多数老人受教育程度不高,很难给孩子提供学业方面的指导,可能导致学习压力变大,进而引发一系列的消极心理[18];另一方面,高中生接近成年,心理和生理逐渐趋于成熟,但该阶段学生叛逆心较重,脾气较大,容易出现情绪不稳定、心理不平衡、人际关系紧张等消极情绪[19];此外部分高中同学可能由于长期的留守经历,与父母缺乏有效的沟通,容易导致心理压抑、性格内向、情感孤独等一系列的心理健康问题[20]。而初中生学业压力相对较小,叛逆心理较高中生弱,便于管教,因此,强迫、偏执、敌对等心理状况较高中生好。

综上所述,毕节市农村留守儿童检出率较高,留守儿童心理健康问题严重,尤其是高年级、留守女生心理健康问题尤为突出。提示留守儿童的心理健康教育是当前迫在眉睫的问题,应充分的调动社会、家庭、学校的教育资源,加强留守儿童的心理健康辅导训练和教育工作,最大限度促进农村留守儿童的心理健康发展。

[参考文献]

[1] 张帆,刘琴,赵勇,等.我国留守儿童心理健康问题研究的系统评价[J].中国循证医学杂志,2011,11(8):849-857.

[2] 李艳红.新时期农村留守儿童家庭教育问题及对策研究[J].农业经济,2017,(6):73-74.

[3] 段成荣,吕利丹,郭静,等.我国农村留守儿童生存和发展基本状况——基于第六次人口普查数据的分析[J].人口学刊,2013,35(3):37-49.

[4] 袁乾琴.我国农村留守儿童监护制度研究——从贵州省毕节市留守儿童自杀事件说起[J].法制博览,2016,(19):35-37.

[5] 李浩秋.留守儿童心理健康问题的社会工作介入[D].武汉:华中师范大学,2014.

[6] 王极盛,赫尔实,李焰.中国中学生心理素质量表的编制及其标准化[J].社会心理科学,1997,(4):21-25.

[7] 吴瑞,李建桥,刘琴,等.重庆市某库区县留守中学生心理健康状况及影响因素分析 [J].中国卫生统计,2014,31(6):1019-1022.

[8] 丁彦.对农村留守儿童教育问题的思考[J].文教资料,2011(16):139-141.

[9] 党云皓.农村留守儿童心理行为问题及相关因素的调查研究[D].郑州:郑州大学,2010.

[10]梁瑞,徐凌忠.农村留守儿童心理健康状况调查[J].泰山医学院学报,2016,37(3):267-270.

[11]杜旭.试论毕节试验区扶贫开发推动和谐社会的发展[D].昆明:云南大学,2012.

[12]刘平,杨通华,魏杰,等.留守儿童心理健康状况与社会支持的相关分析[J].贵阳医学院学报,2015,40(7):708-711.

[13]杨婉,刘建华,余瑶,等.贵州黔西南地区农村留守儿童心理健康状况调查 [J].中国儿童保健杂志,2016,24(9):903-905.

[14]杨映萍,欧薇,史玉梅,等.黔北城镇初中生心理健康调查[J].遵义医学院学报,2012,35(5):429-431.

[15]胡昆,丁海燕,孟红.农村留守儿童心理健康状况调查研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(8):994-996.

[16]覃英华,王前强,韦宇宁,等.广西宾阳县新圩镇农村部分留守儿童心理健康状况分析[J].广西医科大学学报,2015,32(2):309-311.

[17]彭娟,王洪礼,尹侦燕,等.不同年级大学生心理健康状况调查分析[J].遵义医学院学报,2013,36(5):474-476.

[18]刘润香,李文,涂威.高中留守学生心理健康状况调查研究[J].南阳师范学院学报,2012(2):99-101.

[19]王曼,刘成锋,侯粤虎,等.深圳特区高中学生焦虑、抑郁情绪现状及相关因素分析[J].中国社会医学杂志,2015(6):460-462.

[20]熊燕,程晓萍.南充农村留守高中生心理弹性调查分析[J].卫生研究,2013,42(6):955-959.