回小向大,回因向果大足石刻的前世、今生与未来

秦臻 王文娟 Qin Zhen Wang Wenjuan

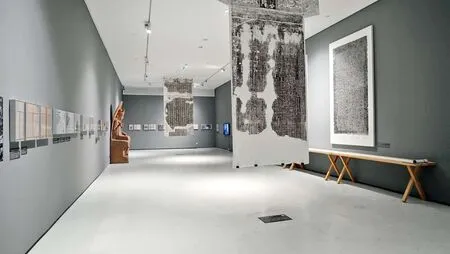

1 展览第一单元“金石文献:大足石刻发现之旅”

回向:大足石刻图像与历史文献展

2018年6月29日—7月15日

策展人:秦臻、谢晓鹏、刘贤高

展览地点:四川美术学院美术馆1展厅

历史总有重演的时刻,半个多世纪以来,四川美术学院在大足石刻研究、创作和推广等方面起到重要作用,参与了四个重要的展览:第一个是50年代,西南美术专科学校(四川美术学院前身)师生们将大足石刻艺术带到北京展出,后来引来了1956年中国美协组织的由全国美术院校12位理论家、雕塑家组成的“四川大足古代石刻艺术考察团”,从此改写了美术界对我国雕塑艺术“唐盛宋衰”的观点;另两个是80年代,“大足石刻艺术展”分别在北京和成都的巡展,展出了206件彩色巨照和15尊原作等大的石刻复制品,以及国家领导人题词,引起从中央领导到文化艺术圈各界人士再到新闻媒体、市民对大足石刻的广泛关注。时光荏苒,白驹过隙,石刻复制品犹在,但历史却褪色模糊。35年过去,轮回到四川美术学院,成为新时代下开启新的可能性的起点。在“回向:大足石刻图像与历史文献展”上将前世、今生与未来进行了重新演绎。

展览取义“回向”,以“回小向大”,透过大足石刻微小的历史尘埃,窥见其背后宏大的价值体系和艺术特色;以“回因向果”,通过时空的跨越,回到艺术创作与发生的根源去追寻结果。本次展览有两条交叉又并行的线索,一条是大足石刻被发现而重放光芒的历史;另一条是大足石刻作为地域文化资源对艺术发展的深远影响。这两条线在交织中碰撞出炫丽的火花。一方面学术研究、艺术创作、美术展等方面不断提升大足石刻的美誉度和知名度;另一方面大足石刻源源不断地为艺术创作提供文化滋养,彼此成就了对方,共同铸就了辉煌的历史时刻。

展览分为四个主题单元进行展示,前两个单元属于第一条线索,后两个单元属于第二条线索。第一条线索中,第一单元以“金石/文献:大足石刻发现之旅”为名,以金石拓片、文献资料为主,钩沉起传统学术与20世纪40年代初肇始的大足石刻科学研究的历史记忆。第二单元以“图像/造像:未曾见过的大足石刻”为名,以20世纪30年代到60年代所拍摄的大足石刻历史照片,以及西南美专在20世纪50年代翻制的大足石刻雕塑为主,直观地展现了20世纪中叶大足石刻的风貌。

从第一尊“毗沙门天王”开始,晚唐节度使韦君靖不经意间拉开了大足石刻大规模雕凿的序幕。南宋一代密宗大师赵智凤及其弟子经历70多年的努力将大足石刻引领至鼎盛时期,使其成为继敦煌、云冈、龙门之后9—13世纪最后的人类石窟的艺术丰碑。随着公元13世纪中叶蒙古军入侵四川东部,大足未免于难,失去了川东南地区中心地位的作用,从此淡出世人视野,仅有少数博学之士所知。本次展出的金石拓片包括了大足石刻雕刻历程中很多重要的碑刻铭文,包括了宋代书法家蔡京的书法艺术珍品《懿简公神道碑》,被著名金石学家马衡先生称为“与敦煌北魏写本《今文孝经》,可称双璧”的《古文孝经碑》,史称“文辞博丽、书艺上乘、刻工精美”三绝的王德嘉书《张澍前游宝顶山记碑》等拓片,以碑补史记叙了这段尘封的历史。

其他文献资料直观而系统展示了关于大足石刻从1818年开始的探索、发现、研究、创作和展览的历程:清嘉庆年间,大足知县张澍筚路蓝缕,首开大足石刻研究之先河。20世纪40年代,“中国营造学社”“大足石刻考察团”接踵而至,揭开了大足石刻科学考察的序幕。50年代,西南美专师生对大足石刻进行的多次考察、临摹和翻制,留下了宝贵的图像资料、雕塑作品,引来了1956年“四川大足古代石刻艺术考察团”对大足石刻的考察,改写了学术界关于中国石窟艺术“唐盛宋衰”的定论,将中国佛教艺术的辉煌向后延续了四百年之久。80年代,将复制品和照片带到北京和成都巡展,为世人所惊叹。

2 展览第四单元“再现/重构:新视觉下的大足石刻”

时隔35年,12尊川美美术馆馆藏的大足石刻复制品得以再次展出,在一定程度上归功于时任四川美术学院院长的叶毓山就复制品的归属问题进行了据理力争。就在“大足石刻艺术展览”结束的前一天,也就是1983年5月1日,他给时任四川省文化厅艺术处处长蔡文金致信。希望在展览结束后将15件大足石刻复制品归还四川美术学院,以发挥其“学术研究和教学价值”。这批作品得以保存和展示显得弥足珍贵,一方面,大足石刻原作长期严重遭受自然风化,由于雕塑系师生采用全国首创的白泥做模,在大足石刻造像原像上进行翻制或临摹,使其成为最接近原作的雕塑;另一方面,川美雕塑系原本复制了200多尊石刻,曾被视为封建迷信的牛鬼蛇神差点全被砸烂,仅保留15尊。

虽然近年来一再呼吁对大足石刻的保护,石刻虽还是当年的石刻,石刻却已不再是当年的石刻。这些铅华洗涤的图像和雕塑,与今天的大足石刻之间的对照,呈现出各种层面上的变化和“物与自身的对话”。这些变化可能是显著的,或是细微的;这种变化或是来自岁月的痕迹,或是因为观者的不同,或是由于观看对象身份的变化。虽然历经各种变化,但在没有PS的年代,照片是不会说谎的,我们可以看到30年代“中国营造学社”拍摄的释迦涅槃,其下身鲜艳的袈裟上画着清晰而完整的祥云图案,到了50年代李巳生拍摄的照片,图案已经模糊。如果没有这些历史文献,今天很难想象当初曾有过图案,而这些变化是最真实的历史,也是今天研究和保护大足石刻的关键密码。

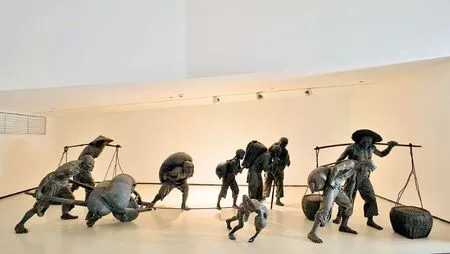

第二条线索中,第三单元以“传承/流响:从大足石刻到收租院”为名。讨论大足石刻艺术作为地域文化资源和艺术遗产,为《收租院》群雕提供创作的本土经验,亦为当代艺术创作提供大众化、民族化的启示。第四单元以“再现/重构:新视觉下的大足石刻”为名,以当代创作和现代科技的视野,讨论作为地方性知识传统和文化遗产的大足石刻与当代艺术创作和科技成果的对话与互动。

第二条线索正好回答了叶毓山的信最后诘问“我为什么不要这批作品?”可以说没有大足石刻就没有收租院,没有收租院也不会有雕塑一脉深厚的现实主义写实传统。四川美术学院雕塑系远离城市到农村搞雕塑,目的是为了走民族化的创作道路。雕塑系原先的教学体系和创作方式基本上受到西方和苏联的影响较大,师生们通过对云南筇竹寺500罗汉彩塑和大足石刻考察、临摹、翻制和研究,形成潜在的图像记忆,有力地影响了《收租院》群雕的创作。连环情节的叙事结构、生活场景的真实再现、戏剧化的冲突表现、民间传统的泥塑方式等,均可看到大足石刻与《收租院》之间的关联。

回溯历史使我们可以了悟当下,立足当下我们可以展望未来。艺术薪火灯灯相传,地域文脉互照光大。大足石刻作为传统艺术经典,释放出亘古绵延不断的能量,成为滋养艺术创作的灵光与沃土。在开展艺术史、文化史研究的同时,当代艺术创作不断尝试对石刻艺术的地域文化和地方性知识传统进行新的解读与重构,文物保护和科技也在探索过去未受侵蚀的文物“原状”,或是努力留存下此刻的面貌。得益于艺术和科技的创造力,将不可能变为可能,将不可见变为可见。

第四单元中展现了将地域文化与文化传统作为艺术灵感的当代艺术创作和以研究、保护、展示为目的的现代科技成果。焦兴涛在雕塑作品《才子》《佳人》中,通过对这些具有东方文化意蕴的人物形象的修辞语言与视觉方式的改变而赋予了其当代性。张小涛的动画作品《铁轮》对两宋安岳、大足的《柳本尊十炼图》进行了比较研究,从图像学、艺术社会学、地方性知识传统与民间信仰、世俗化嬗变的角度来讨论千年以来四川两宋的世俗化、民间化的嬗变。陈无畏在交互点云预视装置《是身若响》中,试图讨论在数字时代如何通过现代科技和网络诠释并延续大足石刻造像美学,传递大足石刻的念念回响。另外还有大足石刻三维测绘成果中的等值线图、白模图、VR实景洞窟体验等。

要让文物说话,让历史说话,让文化说话。本次展览集跨时间、跨地域、跨媒介的文物、历史文献、当代艺术创作及科技成果于一堂,以学术史的梳理及图像叙事去认识过去,感知未来。这既是一次创新展览的尝试,也反映了学术界较新的研究成果与方法的讨论。

3 展览第三单元“传承/流响:从大足石刻到收租院”

——评《全球视野下的当代艺术》