“两爨”书法与魏晋南北朝铭石书源流探微

王曦云

爨宝子碑 王建之墓志

提到《爨宝子碑》《爨龙颜碑》一般认为是云南少数民族特有的文化造成的书法现象。此观点最早可以追溯到康有为在《广艺舟双楫》里叙述的“南碑今所见者,二爨出于滇蛮,造像发于川蜀。若高丽古城之刻,新罗巡狩之碑,启自远夷,来自外国,然其高美,已冠古今。夫以蛮夷笔迹,犹尚如是……”虽康氏对“两爨”书法大加赞赏,但始终认为出自不毛之地的蛮夷土著民族之手。而笔者认为此实为认识上的偏差造成的误会,“两爨”碑书法同南北朝时期汉地书法有着密不可分的渊源关系。

20世纪60年代,由郭沫若《由王谢墓志的出土到兰亭序的真伪》一文引发了“兰亭论辩”。据郭文记载,早在清代李文田就提出“《定武石刻》未必晋人书,以今所见晋碑,皆未能有此一种笔意……故世无右军之书则已,苟或有之,必其与《爨宝子碑》《爨龙颜碑》相近而后可。”而郭沫若更从新出土的王兴之墓志、谢鲲墓志、兴之妇墓志来进一步论证李文田观点。争论已经过去半个多世纪,争论焦点其实是铭石书(用于书写碑文字体)与行狎书(日常书写、手札等)的不同,另外兰亭真伪也不是本文讨论范围,而这里重点的是李文和郭文无意中把两爨碑和新出土的几块墓志放到了一起,就是不习书法的人也能看出他们之间的联系,这几块王氏家族的墓志从用笔到结字与《爨宝子碑》如出一辙。

回过头来再梳理一下爨氏家族的起源,出现在史料中的第一个姓爨的人为爨襄,战国时期魏国的将军,因战功赏十万亩采邑,封地就在魏故都安邑(今山西南部夏县禹王城)附近。爨是稀姓,爨襄应该就是后来南中爨习一支的祖先。这支爨氏如何进入云南不得而知,从其为“方土大姓”,可断定其为两汉时期从内地迁入的汉族地主豪强或落籍官吏。最早见于正史记载的爨氏人物为爨习和爨肃,两人同时代。《三国志·蜀书》载:“爨习为建伶令”,是为汉末益州郡人,《诸葛亮集》记其在蜀汉政权为“行参军偏将军”,《华阳国志·南中志》云其后来“官至领军(将军)”,是为蜀臣。三国时期吴国谢承《后汉书·蜀志》有“爨氏望出晋昌(今山西定襄),后汉河南尹爨肃”之载,《爨龙颜碑》云其曹魏代为“魏尚书仆射、河南尹”,是为魏臣。因此,两人分居南北而各事一主,互不相属,仅是同姓而非同宗,但均为南中爨氏之先人。故爨氏来源实为两支。《爨龙颜碑》记录其祖先为南方楚国王族,开始姓芈,后来姓班,迁到山西后改姓爨。也有说可能为附会,但至少说明其先人为爨姓汉人,爨字太难写,后来又改成姓寸。山西是爨姓的发源地,两支爨氏都是从那里南下进入云南的。可以看出爨氏家族根本就是进入云南的中原门阀世族。在与南中几个大姓豪族的博弈过程中最后胜出,统治云南400多年,并与当地滇人包括古老族群的人们融合为爨人,创造了影响深远的爨文化。

爨文化的代表“两爨碑”承袭了汉文化,并创造了书法艺术史上的一个独特的高峰。首先,从的形制来看,碑额的饰物朱雀、玄武、穿耳等都有明显的汉文化特征。再从碑文来看,我们可以看出其文辞优美古雅、音韵和谐,整体写作水平和文化修养同内地碑文相比毫不逊色。“冰洁兰静”“鸿渐羽仪,龙腾凤翔”“濯缨沧浪”“至人无想,江湖相忘”大量用典涉及《论语》《楚辞》《孟子《庄子》《周易》等典籍,并且信手拈来,恰如其分,说明写作之人受到过良好的儒家文化教育。书写者也必然受过专门的书法训练,有说法认为其幼稚的笔法、结构造成了现在呈现出来的拙趣,还有人认为其带有游牧民族粗犷奔放的蛮夷之气。以笔者研习书艺数十载摹写爨碑数年的经验来说,其结构用笔哪里是幼稚,完全是笔法熟练掌握后,结体受魏晋铭石书影响后的自然流露,直接秉承了华夏文化的正脉,何来蛮夷之气。其形态和魏晋南北朝许多碑刻墓志极为相似,而其结构用笔更为巧妙、老练,其艺术价值超越了同期具有隶楷形态的铭石书。

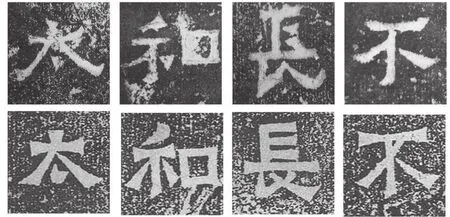

“二爨”为世所重,因其独特的面貌,而随着新出土墓志的发现,一批与其结构用笔相似的碑刻让我们发现了其内在的联系。“两爨碑”为人们所乐道的横画的独特造型——形似建筑上的飞檐,两头翘起。正是书法发展到隶书到楷书的过渡造型,便捷向下斜切笔起笔到结束时仍保留了隶书的向上的波挑,书丹者保留了这一重要的隶书元素。而这一特征在比《爨宝子碑》(立于405年)早几十年的《王兴之夫妇墓志》(刻于东晋永和四年公元348年)《谢鲲墓志》刻于太宁元年(323年)上也能找到。而比《爨宝子碑》晚三十多年的《嵩高灵妙碑》也出现了同样的用笔和结字特征。我们再找的话还会发现这一时期出现了大量这样造型的书法。这批“铭石书”(包括北方的刻于公元456年的《嵩高灵庙碑》,1998年在南京出土的东晋琅琊王氏《王建之墓志》其妻《刘媚子墓志》书风和《爨宝子碑》更为接近,此二碑比《爨宝子碑》早三十多年,选字对比见图例)的出现有着内在的联系,当时用于书碑的字体,必然选择“合于古法”的隶书,而由于时代的关系,隶书已经呈现楷化,末笔波挑是承袭汉代隶书的惯性使然,而时代又进步到起笔便捷的楷化时代,两者的杂糅形成了现在我们看到这种过渡的形态。到了比《爨宝子碑》又晚五十三年的《爨龙颜碑》(立于458年)则已完全是典型的魏碑体书法,同大量出土的魏碑、墓志相比虽各具特色,但共性也一目了然,正如阮元在《爨龙颜碑》左侧跋语:“此碑文体皆汉晋正传,求之北地,亦不可多得,乃云南第一古石,其永宝护之。”而当时文化的交流也许不像我们想象的那样封闭,云南爨氏家族在儒家文化的传习上同汉地基本保持同步,而其“夷化”后产生的新的文化类型则是后话了。

“两爨碑”一经发现就受到了康有为、沈曾植等一批学者的褒扬,以他们的学养和眼光对爨碑书法的价值认识是具有前瞻性和权威性的。综上所述,两爨碑的出现有其偶然的因素,南朝禁碑,而爨氏家族所在云南山高皇帝远,才可以实施如此巨制墓碑,而爨氏把汉文化带到云南又和当地文化相融合,为我们留下了书法演变过程中这一难得的实物资料,而其艺术价值和魏晋南北朝书法一脉相承,甚至在这批隶楷过渡的铭石书中独占鳌头,在中国书法史上占据了重要的位置,并且对云南的文化史研究提供了重要的线索。

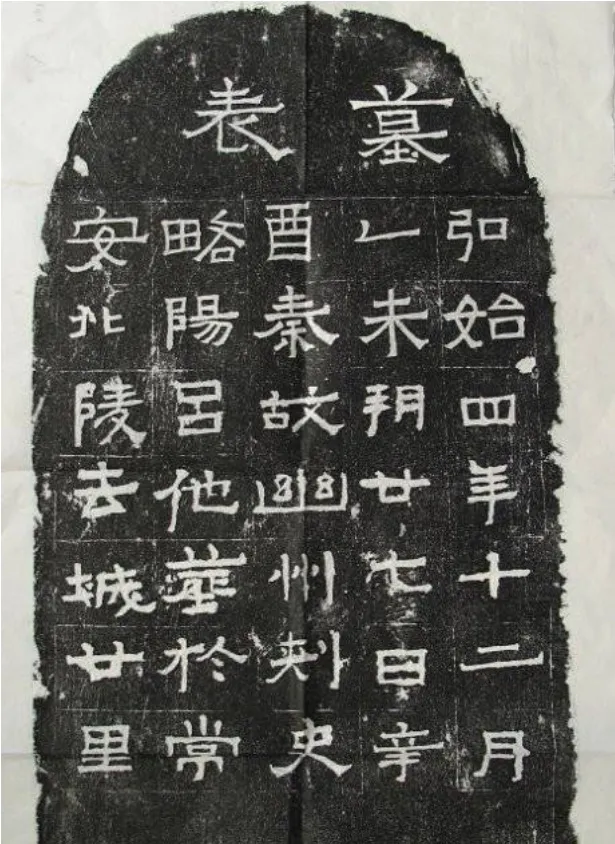

吕他墓表

——评《唐代诗人墓志汇编(出土文献卷)》