隐喻世界的“诗性智慧”

——《老子》“道”之概念体系与“象”之复现循环

刘晓明 ,闫正坤

(1.安徽财经大学文学院,安徽 蚌埠233030;2.安徽大学哲学系,安徽 合肥 230039)

一、导言

以《老子》文本文字为对象的研究可以从多个角度入手。经由语言特色、文化内涵、思想脉络、逻辑构建等角度,历代中外学者对此进行了不懈努力,硕果累累。近年来,对《老子》跨领域多学科的交叉综合研究成为新趋势,其中,中西合璧策略下的对文本基于现代语言学基础上的诗学解读,成就卓著。《老子》被认为是散文体的无韵长诗,其语篇是哲思诗化表述,故执着一种方法—逻辑法、训诂法解读,必失之呆板、片面、以偏概全,所谓“执者失之”也。[1]笔者借鉴前人已有定性定量研究成果,整合单维度研究,进行了跨学科复合研究。以文本语义分析为出发点,结合中国式文化逻辑阐释,按照现代隐喻理论的模式,对《老子》文本思想本体、语言负载和逻辑模式进行了深入探讨。秉持“隐喻文化学”的原则,借助隐喻“互动论”中本体和喻体双向指涉研究成果,运用“概念系统跨领域映射”思维,推理“道”之具体化“象”的投射过程,“物象”和“意象”的意义聚焦以及复现的方式,并尝试得出《老子》核心理念“道”的关照指涉完形图式。

二、超验世界的《老子》之“道”

《老子》语篇表层结构简单,分为《道经》和《德经》两个部分,共81章。《道经》主要阐述宇宙万物之本原,天地阴阳变化之规律等等,总体归属于形而上的内容;《德经》论证治国安邦、为人处世、进退放守的方法策略,还涉及修身养性健康长寿之术,是形而下的内容。通过先秦汉语言特有的思辨方式,《老子》创立了“道”的本体论学说,开辟了形上的“无”和形下的“有”共存共生的道学体系。“道”具有“有”与“无”的原始二重性,在二者之间“无”是最高的根本,而老子本人更加崇尚“无”,这使他的哲学有了“玄”的特性,成就了“道”的系统哲学话语表达。“道”没有意志和目的,对这个世界没有一套既定的计划,所以“道”不是强力意志的实行者。[2]它体现的是人文关照而不是意识形态的强迫灌输,他的关照方式是间接的,隐喻的。

文本中的哲学话语是哲学思想的外化。海外汉学著名学者艾兰通过隐喻解析论证了《老子》文本中语言与思想的关系,指出中国早期哲人认定在自然界与人类社会有着共同的原则。大陆学者通过数量分析研究也发现我国传统的经书、子书对隐喻一直情有独钟。[3](P5)在最新的探索中,大陆学者赵维森(2007)提出了“隐喻文化学”的研究范式,梳理了隐喻的本体论和文化生成论。他认为对于隐喻的探寻应该在传统的修辞学和诗学交融的基础上,扩展至其他人文学科,并得到了研究论断:“隐喻不是用来表达已经形成的思想。其本身就是一种认知力量,对思想观念的形成起一种引导性的作用”。[4](P27)此说对于《老子》的研究具有重要的启示意义。

首先,文本是静态的,其中的语言存在动态的关联,促成语篇整体思想的表达。纵观学界有一共识,中国哲学的思想路径是整体性的,即经由对自然规律的考察便能洞识人类社会的支配力量。老子的“道”隐而不发的特性决定了对于“道”的理解需要高度的感悟能力。为了让尽量多的读者能够领悟其哲学观点,《老子》采取了大量的词、短语和短句来言说意象和物象。认知语言学分析可见物象和意象在文本中生发了一个指涉系统,他们交替描述,互相关联,形成了围绕“道”的“核心关照”图式,从而呈现了一个文本的隐喻世界。[5]恰如理查兹所说的,我们在使用隐喻时是将两种不同的思想拼合到一个词语,其中一项为“原生的”、“所说或所思的”“深层观念”、“主题”,或叫“主旨”;另一项则为 “借用的”、“所比拟的”、“想象性质”的“相似物”或叫“载体”。隐喻即是由主旨与载体组成的复合体,隐喻义即由主旨与载体互动的结果。《老子》文本恰符合上述特征。“道”属于深层观念或主旨,而“道”的表达是比拟的,需要想象的,需要读懂隐喻的相似物或载体。在这个意义上说,老子是个诗人,他的五千言散文是诗化的,需要用读诗的方法来阐释。而纯粹的语言学解读是不完整的,甚至会导致曲解。

其次,人类的认知活动是具体的、与感觉和经验息息相关的。而《老子》之“道”是一个理智概念,不是一个具体实在,因此需要某种物像或模型将其具体化。[6](P11)老子的“道”落实到有形世界,要被人接受和理解,就要超越空洞和抽象,可取的方式是西方的形式逻辑论证或汉语的形象化的譬喻。历史事实证明,中国早期哲人认定在自然界与人类社会有着共同的原则,故中国早期哲学思想的最有意义的概念都以源于自然界的本喻(root metaphor)为模型。[6](P5)在将抽象概念系统化的哲学阐释中,他们在自然现象中提取了模型。《老子》用了中国式哲学的言说方式,如 “婴儿”、“水”、“谷”“玄牝”等意象把形上的理念物化到形下的社会、政治、修身、为人以及宏观的宇宙、人生、历史等方方面面,达到了“不离日用常行内,直造先天未画前”,从而与儒家的核心关切有了一定的交集。[4](P10)

进一步宏观把握来看,多角度深层剖析可见五千言的文本是个复杂的语篇体系,融合了“道”与“术”的种种议论、暗示与佐证。借用西方文论话语来解释,则是《老子》文本包含了抽象的认识论和具体的方法论。然而,认识论和方法论之间的关系并非依据形式逻辑的演绎和归纳推理。诚然,老子的哲学是体验性质的。体验哲学的思维具有隐喻性,因为“概念是通过身体、大脑和对世界的体验而形成的,并只有通过他们才能被理解。概念是通过体验,特别是通过感知和肌肉运动能力而得到的。 ”[7]《老子》哲学的体验认知方式是隐喻,其中源域的“道”和目标域的“德”之间的关系是超逻辑的,同时又是符合逻辑的。老子文本中更多的是中国语言和文化的诗学趣味在其中。

概括而言,《老子》文本缜密,字字珠玑。全81章存在紧密的语篇内在联系,是诗性语言的集合体,它通过隐性衔接,在隐喻中展示老子本人的智慧——天人合一。《老子》曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”“天”代表“道”、“真理”、“法则”,万物芸芸,各含道性,“天人合一”就是与先天本性相合,回归大道,归根复命。天人合一不仅仅是一种思想,而且是一种状态。“天人合一”是中国传统文化的一个基本问题,是中西文化差异的焦点,同时也是中国哲学与诗学之间所构成的内在联系的基本特性。中国古代哲学的概念并不是思想的纯粹抽象,也不是思想作用于世界的理智产物,而是勾连了自然世界的意义关联,是具象的意义结构。《德经》和《道经》中的物象和意象都来自于自然界和日常生活之中,在每一个单独的章节都包含寄意于物或寄意于象的语言意图。纵观全文,这些象都服务于一个目标,即《老子》之“道”的阐释。[8]《老子》是个宏大概念隐喻体系。所喻和喻体不是对称的,喻体是具体明晰的,因此所喻可以借以形成概念。这些子概念服务于《老子》的信条:“道”是天人合一的,在“道”的世界里,人与自然万物,人与群体之间,主观与客观、感性与理性都和谐共存,认识了“道”就掌握了从必然王国走向自由王国的法门。

三、经验世界的《老子》之“道”

《老子》文本“意象”和“物像”杂合互补,构成了一个组群,共指“道”心。虽然中国哲人善于从自然现象中抽取原型,使之形式化抽象,进行哲学阐释[6](P12), 逆向的理解就是中国哲学擅长向下,由“玄”变“实”,让思辨落地生根,融入到感观世界中。《老子》的经验世界由此显现。

本体论分析,“象”就是“道”的化身,它清晰地展示了“道”的核心特征:质、朴、弱、纯等等。认识论分析,从“道”到“象”的隐喻投射到大千世界的各个层面,影响着万事万物,昭示这世界“道”的统领地位,召唤万物特别是人回归“道”的路径。隐喻又把“道”从抽象虚无引导到具体现实,具有了现代儒家强调的“经世致用”的功能。

通过定量统计,“述道”意象和物像在《老子》全文中多次复现,隐喻着从“道”到“术”的物化过程,实现了老子最玄的哲学理论最真的现实化。领悟《老子》需要经历一段隐喻认知的过程。隐喻认知是复杂的机制,是“意合”而不是“形合”,其中意象隐喻的复现不是简单的言语重复或意象重构,而是具有连贯性的重释,促进读者的整体理解。《老子》中多个隐喻原型承担本喻角色,构建了完整的指涉体系,使得文本成了一个有机的整体。各个意象和物像不再是孤立的修辞手段,因为在持续心理解读中,思维与文本互动,读者经历了从孤立意象到多重意象、到意象复现、到阐释性复现、到最后领悟意象隐喻世界的过程。

“婴儿”、“水”、“谷” 等是复合多重隐喻的喻体,构成了一个圆形的隐喻辐射体系。这个核心的理念就是天人合一式的“自然主义”。他的本质属性类比于具有如此特征的万事万物。解读 《老子》多重意象可以发现,这已经不是语言层面的修辞行为,而是一种符合中国人心理的传统哲学言说方式。隐喻“是一种复杂的表达方式。我们将对事物的综合感知统一到一个意象中,不借助分析,不借助直接陈述,其意味着一种顿悟”。[9](P2)在《老子》的文本中,通过衔接和连贯的分析,我们发现“道”统领“象”。意象和物像形态万千,被应用到具体的修身、治国、处事和看待生命的论述之中,是一种从总到分、从形上到形下、从抽象到具体的映射过程。这个过程没有形式化的逻辑论证,需要的是体悟和感知,这正是老子哲学的最显著特征之一。

“象”就是“德”的符号。“道”与“象”的关系就是“道”被“德”显现和具体化。在老子的诗性表达法中,蕴含着特有的中式逻辑模式。关于《老子》文本的表述逻辑,王兴尚(1990)在20世纪90年代初就提出老子的逻辑是智慧逻辑,不是言辞逻辑;是实质逻辑,不是形式逻辑。他同时提出老子逻辑体系的内容是道、天、地、人四大因素;他的研究范围包括真值标准、命题结构以及推演规律。[10]

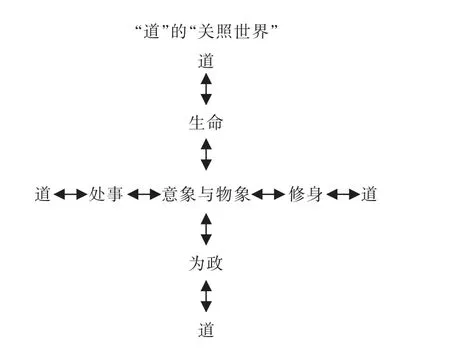

“道”通过“象”显现并多次复现。“复现关系主要有两大类型:重复关系和同义关系。[11](P138)在《老子》的文本中,“象”就词汇方面来说,存在着很弱的词汇重复和同义,例如全文中出现“婴儿”以及与其相关的“赤子”、“孩”的概念也就四次。但是《老子》对于意象和物象的选择是有深意的,因为所有的“象”都和“道”有双向的隐喻指涉关系。此处要重点分析的是超文本语言的隐喻的应用和复现,这涉及的是传统中国哲学的语言表达方式和心理认知方式。从语言学的角度分析来看,隐喻的生存环境可以划分为三个“群落”或“层面”:语言、思维和现实。这里的“语言”是狭义的,指严格意义上的“语言”(语音-文字表达);第二个层面包括“基 干 隐 喻 ”(radical metaphor)、“概 念 隐 喻 ”(conceptual metaphor)和“隐喻思维”(metaphorical thinking)(如认识论意义上的“类比”与“模型”);最后一项“现实”层面包括实物与行为,如建筑、衣饰、礼节、艺术等等。[12](P24)在《老子》文本中,第一个层面的应用很少,而意象和物象的概念隐喻比比皆是,由此产生的特有的隐喻逻辑体系形成了一个“道”的关照世界。这个世界就是《老子》文本的隐喻辐射范围。

四、《老子》的“关照世界”和隐喻复现

《老子》隐喻的语篇复现是从抽象到具体的过程,体现了“道”的包容万物的强大力量。通过梳理文本,可以发现这个隐喻的投射域覆盖如下几个重要的人生观和宇宙观层面。《老子》借用其他相对熟悉的对象或事物,通过“隐喻”机制来“道/可道/之”“能指”。[13]儒家提出的修身处事与治国理念,以及对于生命、天地和宇宙的观点都在这个文本中有了呼应,尽管这种呼应不是同声相和。这至少说明传统的中国主流哲学的关注点是有重大重合之处的。

“隐喻之于哲学的内在联系,首先体现在它是对绝对本体的有限性与无限性的最好表征。从隐喻存在的物理层面看,任何一个隐喻都是单一有限的符号形式;但从隐喻的意义层面看,他又包含着无限的可能性。 ”[4](P223)《老子》文本的的述道符号“象”是有限的,本体“道”是无限的,正如开篇辞“道可道,非常道”。随后在整个语篇系统中,作者都是在用诗性的逻辑语言隐喻“道”的真谛。可以说,《老子》一书就是试图“道”这个“不可道”之道。隐喻的能量使“无状之状、无物之象”的“道”下沉到社会、历史、心理、政治等各个现世的层面,获得“人伦日用”式的定位和解读。

Layoff说道:我们生活在隐喻的世界中。语言是系统的隐喻。可以说《老子》也是一个凝练的隐喻世界。在这个通过隐喻建立的“道”为王的国度中,“道”的运动逻辑表现为“反”,“道”的外在形式为“德”。“道”与“德”是体用关系。“道”是自然的本质的不可见的理念和范式,而“德”是具体实在的、现世的事、物和法,“物象”和“意象”是表达“德”的感性直觉方式。“道”与“德”是本源和投射的关系。“道”只有一个,“德”却是形态万千,多姿多彩的。《老子》的文本言简意深,语言的内涵和外延都极其广大。众多独立的物与象成了“道”的别名或替身。学者陈鼓应认为“道”有四重含义:1.构成世界的实体;2.创造宇宙的动力;3.促使万物运动的规律;4.作为人类行为的准则。笔者认为,这些四重归一的含义正是“道”的关照范围,经由物象、意象和逻辑隐喻构建了与终极状态的“道”的联系。具体细化,老子的“道”的关注点可以包括如下几个方面:

(一)隐喻治国为政:“无为无不为”之道

儒家的为政之道是建立秩序,正名法度,教育感化。老子则信奉人为的政治努力和安排都是徒劳的甚至是有害的,而最好的政治治理方式就是无为而治。老子的 “治国平天下”之道是尊重规律——“为无为,则无不治。”

《老子》中有:我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”“无为“就是不多为,不妄为、不非为。要遵循客观自然规律。故而,“无为“也可以被理解为“道法自然”的另一种说法。“无为”的意象包括“水”、“婴儿”等等。其中“婴儿”的意象最为老子称道。“婴儿”最可贵的是其心理和生理的天然状态。这种天然状态隐喻高尚奥妙的人格修为和价值选择,即“清静为天下正”。

效仿“婴儿”是最佳的统治者的治国方式。是黄老哲学无为而治的具体体现。简单说来,最好的政治管理者不是强力的社会控制者,而是社会规范的的践行者。这种践行的方式就是“治大国若烹小鲜”,婴儿般的社会治理方式恰恰因其“弱小不争”成为了理想的范式。

(二)隐喻修身处事:“永葆赤子”之道

儒家的修身目标是“至善”。老子的修身可以说是为了“至纯”。修身有个儒家的说法是“登堂入室”,讲的是学业和修行的逐级进步、一以贯之。老子的“登堂入室”之道是“弱者道之用”、“上善若水”、“不敢为天下先。”,“强大处下、柔弱处上。”为了显现这个“道”,老子用了“水”、“根”、“君”、“婴儿”等意象和物象,

“弱者道之用。”真正的得道之人的修为坚持从不外露强悍之态,更重要的是培养自己的自我认识的能力,训练心性,把自己摆在弱的位置,采取退的人生观。“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得,故知足之足,常足矣!”。这不就是婴儿的逼真临摹么?修身的终极就是要回到婴儿的状态,因为婴儿没有贪欲,婴儿容易知足,结果就是婴儿才没有祸患和灾难。人的不幸源于被异化,而婴儿却正是没有被异化的“守朴”的人的初始状态。第26章的“重为轻根,静为躁君”。“道”是修身的目标,得道就是在人格的修为上达到“同天”的境界。此境界的喻体就是“永葆赤子”的状态,与世无争、“弱而强”、“纯而健”。“致虚极、守静笃”是修身的法门,是达道德途径。

《老子》没有专门的论述为人交际的问题的。老子处事的“道”是“柔弱胜刚强”、“和其光、同其尘”、“见小曰明、守柔曰强”。 而物象“水”、“牝”等等就是用来隐喻其阴柔、回避的处事技巧的。当这些言辞被读者诵读,意象和物象进入思想世界,就能体悟到其“永葆赤子”的指向性暗示。

(三)隐喻天命成人:“成圣”之道

天命是道家热切关注的问题,其与儒家天命观态度迥异。儒家强调的是“知天命“、”畏天命”、顺天命”。道家则认为“天道无亲,常与善人”,注重自身修养的提升,从而由内而外获得对天命的认知和掌握。“水”和“婴儿”的意象最能隐喻老子的天命成人之道。

“婴儿”是人在世界中独立生命历程的开始。从物质角度说,人来源于自然又复归自然。根据老子的观点,生命的理想价值形式就是如婴儿一般的状态。多数的人只是经历了世间的一趟历程,然后归去,从生到死,了无痕迹。理想的人是不死的,如同婴儿一样的。“多言数穷”,大道无言,不如“守中”。婴儿是不会说话表达思想的,尤其不会“巧言令色”。这正是最终得道的状态。得道的最终境界就是认识到生命的有限和精神(也就是道)的无限性。“死而不亡者寿”,生命的历程就是最后复归于婴儿的状态。生死自然,无为随化,可得永生。这些对于命运和人生的理解都是含蕴于意象之中。这些意象的复现还隐喻了一个道家的命运理论逻辑:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。这些隐喻的“物”、“象”和逻辑可以阐释老子的“成圣”之道。

五、《老子》“道” 之 “关照世界”图式

总之,“老子对自然人生哲理的认识缺少较强的科学逻辑性,而更多地采用了艺术的直觉方法,以“玄鉴”、“静观”的方式体悟常道。以特有的灵活与速度,使一个概念(或意象)与其他概念(或意象)形成动态的有机联系。[14]“借用西方哲学家怀特海的象征指涉理论,认为这些意象构成了道终极实体的象征指涉系统,是非常有道理的。”[13]

老子的道论逻辑是这样的一个系统:首先,“道”产生了天地,“德”是“道”的性能,是“道”的具体显现;天地生养着万物,万物各成其形,各备其用。因此万物皆“尊道贵德”。“道”无所不在、无往不复、无所不包,且是自然流行、不生不灭。一句话,“道”产生天地,“德”畜养万物,长育万物,成熟万物,覆盖万物。即“道生之,德畜之,物形之,器成之。”从而构建了一个“道”的关照世界。

在中国传统哲学的体系中,宇宙的原则就是世界的原则。具体到《老子》文本,我们可以发现其中的宇宙原则和其表现方式,从而得到以上的一个图式。《老子》的隐喻世界就是一个关于人类认识世界的角度问题。(中国)哲学家们假定,同样的宇宙原则构成了人类行为的基础……当他们开始把关于宇宙特性的抽象哲学概念系统化的时候,这个假定便已蕴含其中,它是内在于他们的概念术语之中的。意象是内在于哲学概念中并与之不可分割的。它也体现在概念间的动态关系中。[6](P26)从“道”到为政、处事、修身和生命,再至具体的物与象,一个“关照世界”由此而成,它明确地描绘出“道”的至高位置和绝对统领,同时又可以看到“道”的形下的的物象化方式。

“老子道性思维方式的整体性主要体现在道体视域下的天道、地道、人道一体的整体结构。具体来说,道体不仅涵摄天道、地道、人道,而且将其自然无为的原则贯彻于天道、地道、人道之中,天道、地道、人道不仅以道体为基础,体现着道体的原则,同时必将复归于道体。”[15]此论述可以清楚说明“道”的核心关照世界的特征。

六、结语

“隐喻使得大部分的抽象思维成为可能,它是不可避免的,是我们最伟大的智力之一”。[16]隐喻是一种世界观,是人类形成概念和认知思维的基本方式。作为本喻的意象和物象在《老子》中的功能超越了语言层面的修辞,成了一个个隐喻原型,构建了一个完整的指涉体系,引导着读者对老子思想的完整认知。老子的“象”的隐喻意义在文本中的反复出现显示了老子的一个哲学体系的建立。“象”的文本复现展示了老子的哲学言说智慧,符合中国人的认知习惯和预设。

通过老子隐喻图示发现,形而上的道,可以称之为“天道”,他的意义是道学的本体。要理解和实践这个“天道”,本体论被应用于现实,成了“人道”,和儒家的入世思想有了关照交集。但是这个交集的内容呈现出对立与统一。

“老子文本中的物像意义的复现正是采取的这种方式。老子哲学的基本范畴及其论证方式,都是隐喻性的,都是借助于自然界中具体存在的事物或情状阐释抽象晦涩的哲学道理,都是在“形而下”的暗示之下传达“形而上”的感受、体验和见解,道、气、象、有、无、虚、实、美、味、虚静、玄鉴,无不如此。隐喻的作用就是实现了“象外之致”的功效。[3](P115)

“人类心灵还有另外一个特点:人对辽远未知的事物,都根据已熟悉的近在手边的事物去进行判断。”维柯在《新科学》中提出的远古人类共同的认知和表达模式——诗性智慧。这个智慧是人类所有民族共有的,他源于人类文化的起源研究[17](P175)。 在中国的语境中,《老子》就是中华民族的诗性智慧的典型。