认知行为干预联合脑电生物反馈治疗抽动障碍患儿问题行为的影响

李肖莉

[郑州大学附属儿童医院(河南省儿童医院、郑州儿童医院) 康复医学科,河南 郑州 450000]

抽动障碍是在儿童或青少年时期起病,主要以快速、不自主、重复、非节律性单一或多部位肌肉抽动或发生抽动为临床表现,该病发病机制尚未完全明确,大部分研究者认为抽动障碍的发病与遗传、神经递质平衡、脑结构或功能异常及心理环境等因素有关,根据临床表现抽动障碍可分为短暂性抽动障碍、慢性运动或发声抽动障碍、Tourette综合征三种类型[1]。研究显示在我国8~12岁人群中抽动障碍患病率为2.42%,男性发病率明显高于女性,男女患病比率约为3∶1~4∶1[2]。过去认为抽动障碍是一种终身疾病,但随着医学的不断发展,研究者发现大部分抽动障碍的患者到青春期后明显好转,甚至症状消失,大部分患儿预后均较好[3]。目前对于抽动障碍的治疗主要以药物为主,但单纯使用药物治疗效果有限,且剂量调整不当容易引起不良反应,大部分研究者建议在药物治疗的基础上进行心理行为治疗,认知行为干预是常用的心理行为治疗方法[4],目前对于抽动障碍患儿认知行为干预联合脑电生物反馈治疗方面的研究较少,本文开展相关研究旨在为抽动障碍患儿的治疗提供新的思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院在2014年9月-2017年8月收治的100例抽动障碍患儿进行研究。纳入标准:① 符合中华医学会儿科学分会神经学组颁布的《儿童抽动障碍的诊断与治疗建议》中抽动障碍的相关诊断;②年龄4~12岁;③耶鲁综合抽动严重程度 量 表(Yale Global Tic Severity Scale, YGTSS)评分在50分以下;④患儿智力正常可与医护人员进行正常交流且配合治疗;⑤患儿家属已获知情同意。排除标准:①因药物引起的抽动障碍;② 癫痫发作或基底核器质性病变引起的抽动障碍;③肌张力障碍的患儿;④因感染、中毒、发育障碍、神经变性病等引起抽动障碍的患儿。采用随机数字表法将患儿分为两组,每组各50例。其中对照组男性38例,女性12例;年龄4~11 岁,平均年龄(6.39±3.05)岁;YGTSS评分:运动性抽动评分(33.29±3.01)分,发声性抽动评分(32.69±3.71) 分。观察组男性40 例,女性10 例 ;年龄4~10岁,平均年龄(5.98±3.21) 岁;YGTSS评分:运动性抽动评分(33.49±3.23)分,发声性抽动评分(33.08±3.22) 分。两组患儿性别、年龄、疾病严重程度、临床表现等一般资料比较差异均无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患儿均针对靶症状及症状严重程度给予多巴胺受体阻滞剂、α受体激动剂等药物进行治疗。对照组在此基础上对患儿及其家长进行团体性心理治疗,向患儿及其家长进行常规的健康教育,让患儿及其家长对疾病有更多的认识,减少病耻感。同时进行认知行为干预,内容包括:① 首先与患儿建立良好的关系,取得信任,倾听患儿的痛苦,对患儿的痛苦表示理解,了解其生活状态及对疾病的认知及感受;②同患儿一起讨论症状与自身状态的关系,通过直接提问或启发性提问等方式获得患儿对疾病认知中存在错误之处,并予以指出,通过布置作业强化患儿对疾病的正确认识,鼓励其进行自我控制与自我监察,在患儿自我发现问题并汇报后予以小礼物进行奖励;③强调和谐的人际关系与生活环境对患儿疾病恢复的重要性,鼓励患儿多与小朋友交往而减少自卑心理,同时还可转移其注意力,减少抽动的发作;④行为干预:主要进行放松训练,患儿取仰卧或半坐卧位,平静深呼吸,指导患儿从头颈部开始逐步向下进行肌肉放松训练,每次30 min,每天2次,10周为1个疗程;⑤引导患儿家属多关心患儿,为患儿制定合理的饮食与作息计划。观察组在此对照组基础上进行脑电生物反馈治疗,采用南京伟恩科技有限公司生产的VBFB-3000A型脑电生物反馈治疗仪进行治疗,将脑电电极置于大脑中央区CZ,参考、地线电极置于左右耳垂。以抑制θ波,降低肌电值及增加β波,强化感觉运动节律波为治疗目的,共分5个阶段对患儿进行治疗。第1阶段为基础状态检测及训练目标制定,第2~4 阶段在第1阶段检测的基础上将患儿脑电信息输入主机处理,系统根据反馈信号设计操作程序,患儿按程序进行操作,当脑电波满足计算机预设的奖励标准时操作显示正确方向移动。第4 阶段为结束测试阶段,对治疗后脑电及肌电值进行检测。治疗频率为每周2次,20次为1个疗程。

1.3 评价指标

以疗效评价、YGTSS评分及问题行为作为评价指标。疗效评价指标:在治疗前及疗程结束后对患儿采用YGTTS进行评定,根据治疗前后减分率对疗效进行判定,减分率=[(治疗前量表得分-治疗后量表得分)/治疗前量表得分]×100%。显效:减分率在60%以上;有效:减分率30%~60%,无效减分率在30%以下。问题行为在治疗前后采用Coners父母问卷进行调查,该表由品性障碍、学习困难、身心障碍、冲动-多动、焦虑及多动指数6个维度,共48个条目组成,每个条目根据无到很多分为4个等级,分别计0~3分,总分0~144分,得分越高问题行为越严重。该表总评分与各维度间评分相关系数0.333~0.605,总问卷信度系数为0.932,分半相关系数为0.900,具有较高的信度与效度。

1.4 统计学方法

采用SPSS22.0统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,计量资料组间比较采用t检验;计数资料以百分比(%)表示,计数资料组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组疗效对比

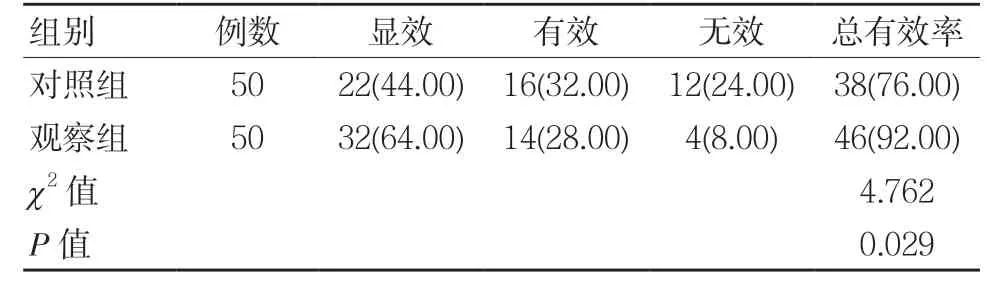

疗效判定结果显示观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组疗效对比 例(%)

2.2 两组患儿治疗前后YGTSS评分及生活质量对比

治疗后两组患儿运动性抽动评分、发声性抽动评分及Coners父母问卷得分均明显下降(P<0.05),且观察组下降更为明显(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿治疗前后YGTSS评分及生活质量对比 (±s)

Coners父母问卷得分对照组治疗前 50 33.29±3.01 32.69±3.71 95.62±9.15治疗后 50 21.03±2.15 22.47±2.09 58.39±6.08 t值 2.915 2.824 2.782 P值 0.011 0.012 0.015观察组治疗前 50 33.49±3.23 33.08±3.22 94.99±9.29治疗后 50 15.04±1.38 13.77±1.25 45.23±4.21 t值 3.518 4.209 4.529 P值 0.005 0.000 0.000治疗后t值 2.816 3.275 2.157治疗后P值 0.012 0.008 0.039组别/时间 例数 运动性抽动评分发声性抽动评分

3 讨论

抽动障碍是一种多发于儿童时期的慢性精神障碍,以突然、不自主、反复性、无目的、无节律的肌肉抽动为主,部分患儿同时伴有发声,对患儿的生活、学习、社交等均有较大的影响[5]。目前对于该病的病因及发病机制尚未完全明确,大部分研究者认为主要与遗传、神经递质失衡、心理等多方面因素有关。患儿因频繁不自主的抽动,有时还伴有发声而被周围人用异样的眼光看待,导致患儿长期受到疾病困扰而出现品行障碍、学习困难、多动、焦虑等问题行为。事件相关电位(event-related potentials, ERPs)N400是 公 认 用于评价人认知功能的客观电生理依据,有研究者曾对抽动障碍患儿进行测试发现各亚型患儿N400潜伏期延长,波幅减慢,另外有研究者发现抽动障碍患儿P300靶N1、P2、N2、P3及非靶N1潜伏期均明显延长,提示抽动障碍患儿存在一定的认知功能缺陷,该缺陷反映患儿大脑接受和处理信息过程存在异常[6-7]。因此本研究在对抽动障碍患儿进行药物治疗的基础上加以认知行为干预联合脑电生物反馈治疗。

疗效判定结果显示观察组总有效率明显高于对照组(92.00% vs. 76.00%)(P<0.05)。两组患儿在进行认知行为干预前先获得患儿的信任,引导其将真实的想法表达出来。抽动障碍的患儿因动作上的异常常常遭受周围人的嘲笑,甚至有些家长因缺乏抽动障碍疾病相关知识或存在偏见,认为患儿频繁抽动是坏习惯,企图用加强管教的方式来降低患儿抽动频率这样反而加重了患儿的心理负担产生负面情绪,导致患儿出现对疾病的错误认识。通过认知行为干预有助于患儿及其家属重建对疾病的认识,并通过加强与外界交流等方式分散患儿注意力,减轻其心理负担而控制抽动[8-9]。脑电生物反馈治疗主要是仪器接受患儿心理或生理学的生物信息经计算机处理后,将脑电波信号放大后转变为听觉、视觉等信号反馈给患儿通过特定操作训练而控制自己的行为。文献报道称抽动障碍患儿脑电图改变主要以背景慢波增多,β波动增加、波动调节差、波动调节不对称等非特异性改变为主,其基本节律仍以α节律或慢α节律为主,脑电生物反馈可有效影响患儿机体脑电活动,诱导θ波产生,增强体内多巴胺能神经元及谷氨酸、甘氨酸等激活神经递质通路[10]。治疗后两组患儿运动性抽动评分、发声性抽动评分及Coners父母问卷得分均明显下降(P<0.05),且观察组下降更为明显(P<0.05)。脑电生物反馈治疗主要通过无副作用、无创伤等游戏形式进行治疗,可加强患儿的兴趣,使其在轻松的气氛中进行治疗,加强患儿的依从性,从而使问题行为得以控制。

综上所述,认知行为干预联合脑电生物反馈治疗较单独进行认知行为干预可明显提高抽动障碍患儿的治疗效果,降低YGTSS评分、改善问题行为。