氯吡格雷联合阿司匹林对短暂性脑缺血患者凝血功能及复发的影响

崔伟佳

(河南省郑州市金水区总医院 神经科,河南 郑州 450000)

短暂性脑缺血发作是临床常见的一种脑血管疾病,主要因椎基底动脉或颈动脉出现短暂性缺血,导致脑局部出现供血不足,使脑神经出现一过性的神经功能障碍[1]。临床中主要表现为短暂性的共济失调、失语等情况,且发作持续时间在数分钟至1 h不等。相关研究表明,短暂性脑缺血发作时期发生脑梗死几率是常人的10倍以上,故实施有效治疗方案以控制短暂性脑缺血性发作次数和时间有重要意义[2]。目前对短暂性脑缺血疾病治疗多使用阿司匹林实施抗血小板聚集治疗,有良好效果,但仍有部分患者对阿司匹林药物产生一定的抵抗,导致治疗效果不佳。而临床相关研究证实,在阿司匹林治疗基础上辅以氯吡格雷治疗抗血小板聚集治疗效果更佳,更加利于患者康复治疗[3]。故本研究将进一步探究氯吡格雷联合阿司匹林对短暂性脑缺血患者凝血功能及复发的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年3月-2017年2月于本院治疗的短暂性脑缺血患者92例,按照随机数表法将其分为两组,每组46例。对照组男26例,女20例;年龄44~76岁,平均(61.43±10.42)岁;病程1~26个月,平均(8.24±5.61)个月。观察组男27例,女19例;年龄43~78岁,平均(62.52±10.58)岁;病程1~25个月,平均(8.67±5.73)个月。本研究经本院伦理委员会批准。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准

1.2.1 纳入标准 均符合《各类脑血管疾病诊断要点》[4]中短暂性脑缺血相关诊断标准;经头颅计算机体层摄影(computed tomography, CT)或磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)检查证实均无出血、梗死病灶;近4周内未进行抗血小板或抗凝治疗;患者自愿签署知情同意书。

1.2.2 排除标准 伴有严重心、肝、肾功能障碍者;凝血功能异常及脑出血史者;精神异常,认知功能障碍者;药敏试验过敏者。

1.3 方法

两组均及时进行控制血压、血脂、调整饮食等常规治疗。对照组给予阿司匹林治疗,用法如下:口服阿司匹林肠溶片(吉林省银河制药有限公司,国药准字H22026661)100 mg/次,1次/d。观察组在对照组基础上联合氯吡格雷治疗,用法如下:口服氯吡格雷(连云港润众制药有限公司,国药准字H20103390)75 mg/d,1次/d。连续用药治疗4周。并对两组患者进行为期6个月的随访。

1.4 评价指标

①比较两组疗效,疗效评价标准;显效:治疗后发作被控制,且在6个月随访中未出现发作迹象,或发作频率及发作持续时间减少≥75%;有效:35%≤治疗后发作频率及发作持续时间减少≤74%;无效:治疗后发作未得到有效控制,且发作频率减少≤34%或发作频率增加[5]。总有效=显效+有效。②比较两组治疗前后凝血功能,分别抽取治疗前及治疗4周后患者5 ml空腹静脉血,离心处理后,使用全自动生化分析对纤维蛋白原(fibrinogen, FIB)、凝血酶原时间(prothrombin time, PT)、活化部分凝血酶时间(activated partial thrombin time, APTT)指标进行检测。③比较两组复发情况,通过后期6个月的随访,详细记录患者复发情况。④比较两组牙龈出血、胃肠道反应等不良反应。

1.5 统计学方法

采用SPSS 18.0软件进行数据处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较采用t检验;计数资料用百分比(%)表示,比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疗效

观察组治疗总有效率为93.48%(43/46),高于对照组的76.09%(35/46),比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者疗效对比 例(%)

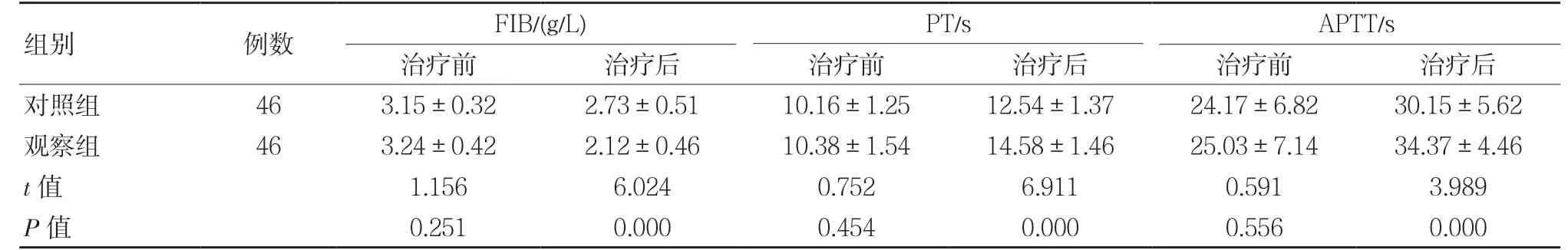

2.2 凝血功能

治疗后观察组FIB比对照组低,PT、APTT比对照组高,比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后凝血功能指标对比 (±s)

表2 两组治疗前后凝血功能指标对比 (±s)

组别 例数 FIB/(g/L) PT/s APTT/s治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 46 3.15±0.32 2.73±0.51 10.16±1.25 12.54±1.37 24.17±6.82 30.15±5.62观察组 46 3.24±0.42 2.12±0.46 10.38±1.54 14.58±1.46 25.03±7.14 34.37±4.46 t值 1.156 6.024 0.752 6.911 0.591 3.989 P值 0.251 0.000 0.454 0.000 0.556 0.000

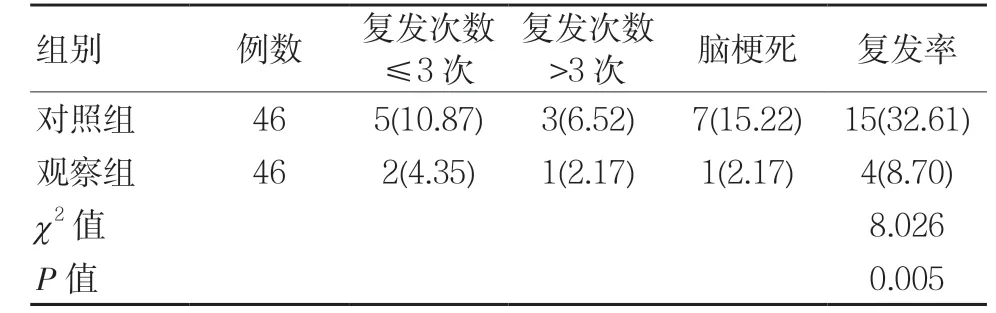

2.3 复发

观察组复发率比对照组复发率低,比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗后复发情况对比 例(%)

2.4 不良反应

观察组共出现4例(8.70%)不良反应,其中牙龈出血2例,胃肠道反应2例;对照组出现2例(4.35%)胃肠道不适,两组不良反应比较,差异无统计学意义(χ2=0.178,P=0.398)。

3 讨论

目前临床中认为短暂性脑缺血发作发病机制可分为微血栓及血流动力学型两类。其中以微血栓学说最为常见,因此在临床治疗中患者一旦确诊为短暂性脑缺血,应立即进行抗血小板聚集及抗凝治疗,以改善患者凝血功能、促进血液微循环、降低血液粘稠度,继而改善脑部缺血状况[6]。

临床中常用凝血指标包括:PT、APTT、FIB,其中PT可反映外源系凝血系统的具体凝血状况,其时间缩短时则表明机体内血压处于高凝状态,易引起血栓形成;APTT水平的变化能够充分反映内源性凝血系统的具体状况,其水平的降低则表明血液处于高凝状态,病情正在呈进行性发展;而FIB则表示纤维蛋白原含量的多少,其水平增高会导致血液粘稠度增加,诱发血管疾病发生[7-8]。而本研究结果显示,观察组治疗总有效率比对照组高,FIB比对照组低,PT、APTT比对照组高,观察组复发率比对照组低。究其原因为阿司匹林可通过抑血小板的聚集及释放反应,以起到改善血液微循环、降低血液粘稠度及预防血栓形成的重要作用[9]。而对于血小板受体与二磷酸腺苷的结合,氯吡格雷可起到一定阻碍作用,同时还可抑制纤维蛋白原受体IIb/IIIa复合物的活性,进而延长血小板聚集时间,起到抑制血小板聚集作用,减轻血管内皮损伤,降低再次复发发生率[10]。因此两药联用,相互作用,提高抗血小板聚集效果,促进凝血功能及血液微循环状态的改善,更好保障患者脑部供血量,避免复发出现。且治疗期间仅出现轻微胃肠道反应及牙龈出血不适症状,后期未进行干预自行消失,表明两药联用安全有效。

综上所述,氯吡格雷联合阿司匹林治疗短暂性脑缺血患者效果显著,在改善患者机体凝血功能的同时,利于复发率降低,有效预防脑梗死的发生,且用药安全。