包豪斯与中国|王大闳:演绎东方现代主义

张丝甜/Zhang Sitian

展览链接:

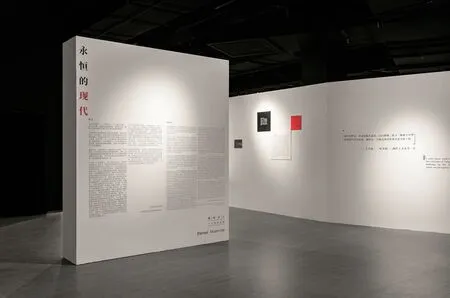

永恒的现代 ——“建筑诗人”王大闳纪念展

展览时间:2019年5月28日—7月21日

展览地点:红点设计博物馆•厦门 二层特展厅B&C

主办方:红点设计博物馆•厦门

编者按:用江南园林的东方直觉,包豪斯的形式,与台湾气候适应的处理方法,王大闳开辟了一条既本土又现代的建筑之路。在建筑学科面临诸多问题与危机的当下,王大闳的实践对建筑师重新认识现代建筑体系的逻辑与秩序、探索建筑学科与建筑实践的更多可能性具有借鉴意义。

2019年,作为现代设计摇篮的包豪斯学院迎来了建校100周年纪念。自成立以来,包豪斯将简洁、实用的设计风格传播至全球,在包豪斯风格的设计作品中看不到年代感,它们就像昨天刚出的新款,又像经久不衰的老设计。无衬线字体、钢管椅、玻璃幕墙建筑……在现代设计的世界里,我们轻易就能找到包豪斯的影子。如今的包豪斯精神,也已经成为设计先锋和自由探索者的象征。

为致敬给全球现代设计带来巨大影响的包豪斯,红点设计博物馆·厦门推出包豪斯100周年专题特展“永恒的现代——‘建筑诗人’王大闳纪念展”。展览已于5月28日在红点设计博物馆·厦门开展。本次展览展出的王大闳建筑作品,为观众提供了认识包豪斯的全新角度,带领观众品味现代建筑设计及其蕴含的东方精神内涵。

王大闳(1917—2018),毕业于英国剑桥大学建筑系与美国哈佛大学建筑研究所,一生创作了百余件作品,大多是私人住宅和官方委托的公共性建筑,知名代表作品包括建国南路自宅、孙中山纪念馆、台湾大学第一学生活动中心等。王大闳是中国现代建筑史上承前启后并引领一个时代的建筑大师之一,对推动中国现代建筑发展具有重要启蒙示范作用。

展览共包含“包豪斯教育”“传统的现代”和“静默与隐逸”三个展区,分别展现了王大闳先生不同时期的建筑思考与实践,深入浅出地呈现王大闳先生对中国现代建筑进行的探索与实践,同时也启发了当下的中国建筑师,如何在设计中更好地实践中国性与现代性的融合。

“展览前言”

“传统的现代”展区

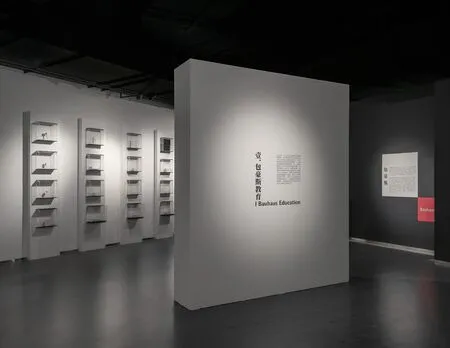

一、包豪斯教育:王大闳的早期纸上建筑实验

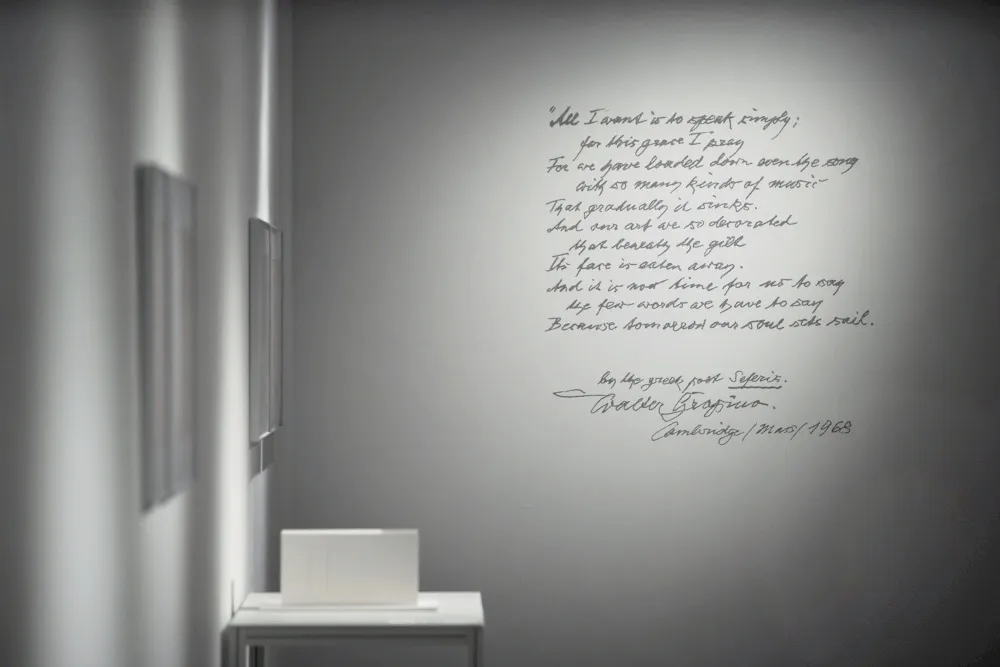

包豪斯(Bauhaus,1919/4/1—1933/7)是德国魏玛市“公立包豪斯学校”(Staatliches Bauhaus)的简称,它的成立标志着现代设计教育的诞生,对现代设计的发展有着深远的影响。王大闳于1941年进入哈佛大学建筑研究所,在哈佛求学期间,王大闳师从现代主义设计先驱瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius),与贝聿铭(I.M. Pei)和菲利普·约翰逊(Philip Johnson)同班。格罗皮乌斯是现代设计的摇篮——包豪斯设计学校的创始人兼第一任校长,王大闳也因此接受了正统的包豪斯教育。他还吸取了包豪斯第三任校长路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies Van der Rohe)的建筑语言,这两股在包豪斯内部冲突的相反力量都为王大闳所接纳,为他日后的建筑理念和风格奠定了基础。

20世纪,包豪斯学院的老师和学生们设计了一些极具标志性的家具,从密斯设计的巴塞罗那椅(Barcelona Chair),到约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)设计的嵌套桌(Nesting Tables),这些作品因其简约且独具现代风格而闻名。王大闳为建国南路自宅、虹庐,以及弘英别墅等住宅设计的家具也很好地反映了他所接受的设计教育和他的设计理念,简洁流畅的线条和去装饰化的外观,显而易见是受包豪斯的影响。在此基础上,王大闳又融入了中国传统元素的语汇,将中国的八仙桌、太师椅等形式以现代化的方式呈现出来,在多处细节的处理上也带有中国传统家具的雅致和细腻。

王大闳在哈佛接受了专业的建筑教育,这也是他真正建筑探索的开始。留美期间,他于杂志上发表了五个建筑作品,包括老师格罗皮乌斯策划的预铸住宅竞图、城市中庭住宅、“文明的沐浴与沉浸的冥思”浴室设计等。在早期的建筑实践中,王大闳的作品基本延续了格罗皮乌斯对工业生产规格与模数化概念的认识,但同时他也开始尝试将中国传统文化和元素置入西方新的架构空间。

“包豪斯教育”展区

“包豪斯教育”展区

格罗皮乌斯引希腊诗人塞佛西斯的诗赠王大闳手稿

包豪斯×王大闳家具模型

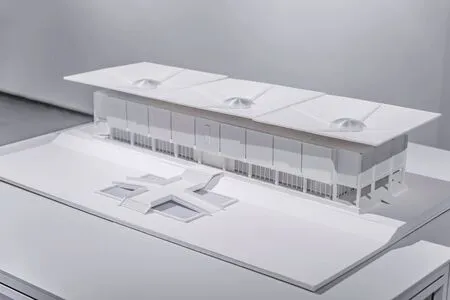

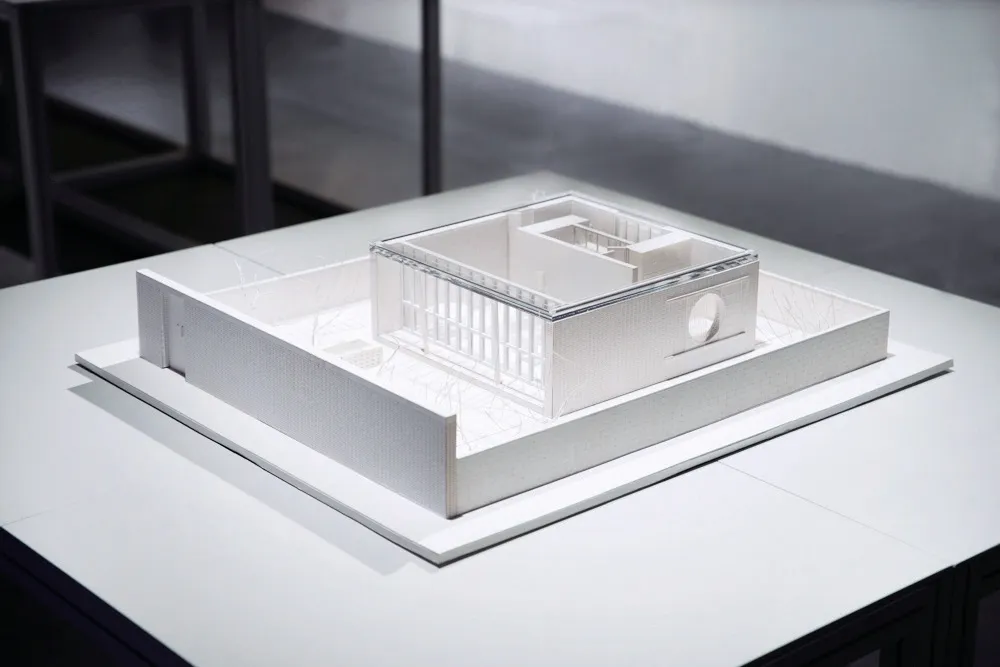

预制住宅模型

城市中庭住宅模型

二、传统的现代:中国现代建筑的探索

王大闳无疑是中国现代建筑的先驱,他在20世纪50年代开创了属于他自己的建筑风格,一是西方的现代功能主义,二是中西文化里的精英品位。他的作品也兼具东方的含蓄诗意与西方的现代精神,既是传统的,又是现代的。王大闳是中国建筑师中最早对现代性感兴趣的人之一,同时,他又把中国空间的传统带到现代建筑里来。他一生都在为中国现代建筑做出完美的诠释,用一种现代的方式表现传统,在他的作品里,我们可以读到西方现代建筑的空灵通透,也可以瞥见中国传统建筑的精神底蕴。

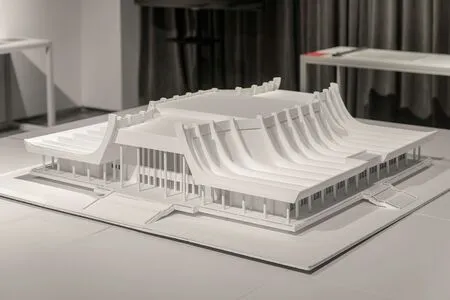

王大闳的理想是设计建造真正的中国现代建筑,无论是建国南路自宅、虹庐、弘英别墅等私人住宅,还是孙中山纪念馆、台北故宫博物院、台湾大学礼堂等公共性建筑,王大闳都在积极探索中国建筑的现代化,用自由、流畅的现代方式呈现传统的空间和氛围。

“传统的现代”展区

“传统的现代”展区

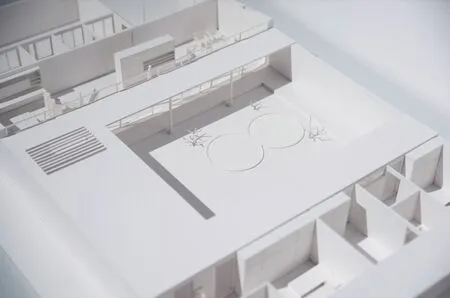

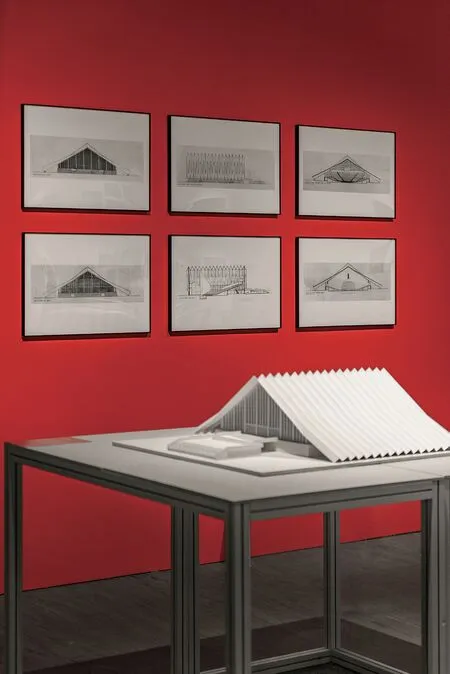

孙中山纪念馆模型

台北故宫博物院模型

“传统的现代”展区

“传统的现代”展区

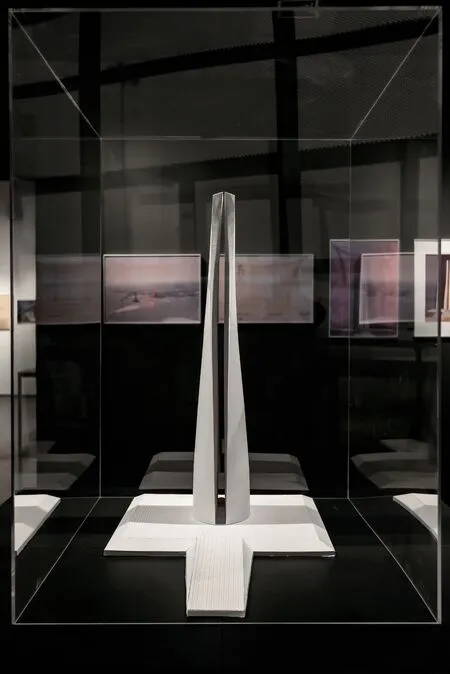

三、静默与隐逸:建筑理想的寄托

20世纪70年代后,王大闳逐渐淡出建筑圈,一方面是因为现实的种种磨难使他转而寻求其他慰藉,另一方面,他仍然保有自己的建筑理想,并渴望将之付诸实践。1965年的登陆月球纪念碑正是他排除业主干扰,试图在意念上获得自由的巅峰之作。借由这座完全纯粹、永恒、无须作文化形式投射的纪念碑,来完成他个人形而上的救赎。他倾尽所有梦幻和想象,为纪念人类登陆月球这一历史性时刻建构一座完美的纪念碑。将情感寄托在这件带有宗教意味的作品中,让王大闳忘却现实的磨难,暂时获得救赎。

当自己的建筑理想无法得到众人的接受和认可时,王大闳便在其他艺术上寻找内心安宁之所。从1966年开始,王大闳耗费十年时间,根据王尔德《道连·格雷的画像》译写《杜连魁》,1970年后从事了大量杂文和文学翻译,随后更是创作了长篇英文科幻小说《幻城》。种种都说明了王大闳的另一出路与隐逸。建筑作为商业机制的图腾表征,建筑业在20世纪70年代的台湾兴盛起来,但感受到气氛的王大闳不只在他围砌的城堡中隐逸,更寄情于文学艺术,就像所有的中国文人一样,隐退于诗书,直至社会淡忘。

“静默与隐逸”展区

王大闳的文学创作

登陆月球纪念碑模型

登陆月球纪念碑VR体验区

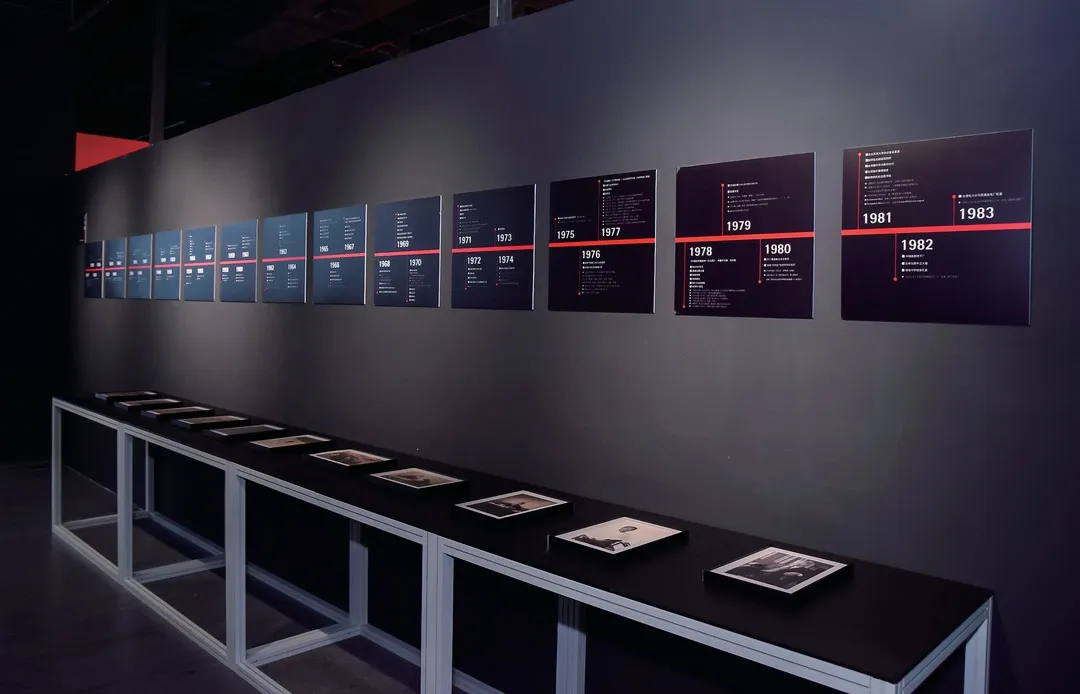

王大闳年表

王大闳相关书籍资料

四、中西文化融汇:中国现代建筑的先行者

……他(指贝聿铭)始终居留异邦;我急于回往祖国。他胸怀壮志,从纽约麦迪逊大道迈入欧亚,抓紧机会,不顾一切地去实现自己的雄心;我只有野心:在台湾街头巷尾,白日燃烛,追寻一种属于中华民族的生活与环境,渴望有一天能完成几件深具意义的工作。

——王大闳

王大闳童年生活在江南,体验江南庭园的空间和苏州民居的室内氛围;作为第一代留学海外的华人,求学在西方,接受正统包豪斯教育。这二者共同铸造了王大闳建筑思考与实践的基础。台北建国南路自宅是一座真正具有中国味道的现代建筑,也是王大闳在早期最满意的作品。这栋房子既有中国传统庭院的精神,同时又是十分现代的,四四方方的格局,占据一整面墙的落地玻璃窗,简洁的室内布置,处处可见包豪斯设计教育对王大闳的影响。普立兹克建筑奖评委、麻省理工学院建筑系教授、非常建筑事务所主持建筑师张永和曾评价“王大闳无疑是中国现代建筑的先驱,他是中国建筑师中最早对现代性感兴趣的人之一。同时,他又把中国空间的传统带到现代建筑里来。建国南路自宅和虹庐这两个作品的平面,是王大闳对中国建筑最大的贡献——同时带有鲜明的现代建筑特征和中国传统特征的空间格局出现了。”

对于中国建筑的未来,王大闳先生曾说:“我既不赞成仿古的,更不同意抄袭西方的。因为这两种途径都会绝了我们中国建筑的路。我们需要的是创造,是立在根深蒂固的民族文化基础上的自我创造,没有创造力,什么文化都不能茁壮地发达。”从东西方文化融合的角度来看,王大闳对中国建筑的发展进行了深入的实践探索,并提出更多的思考,在王大闳后期探寻个人风格的过程中,可以看到受到了密斯的影响,尤其是将密斯空间里的穿透、流动性的引入,成功地启发了他对中国现代住宅的尝试。王大闳1961年在写给他在哈佛求学时的导师瓦尔特·格罗皮乌斯的信中提到:“您的理念和作品一直都是我的灵感源泉,不断启发着我。随信附上了我在十多年前设计建造的自宅室内照片,我希望我成功地让这座房子看起来是中国的!”从中可以读出,在包豪斯的设计精神的教育系统下,王大闳进一步将自身中华民族的身份性置入,探索与重塑东方社会的生活方式。正如王大闳所说:“从文化的根,建立自己的生活方式,发展出新的中国建筑。”时至今日,对当代的建筑师来说,仍然有非常重要的借鉴意义,能够启发他们如何在建筑中更好地实践中国性与现代性的融合。

建国南路自宅模型

台湾大学礼堂模型