类风湿关节炎右小腿溃疡继发阿萨希毛孢子菌定植一例

郭艳阳,廖文俊,高继鑫,田阳子,张秀军,闫 东,马翠玲,王 刚,付 萌

临床资料

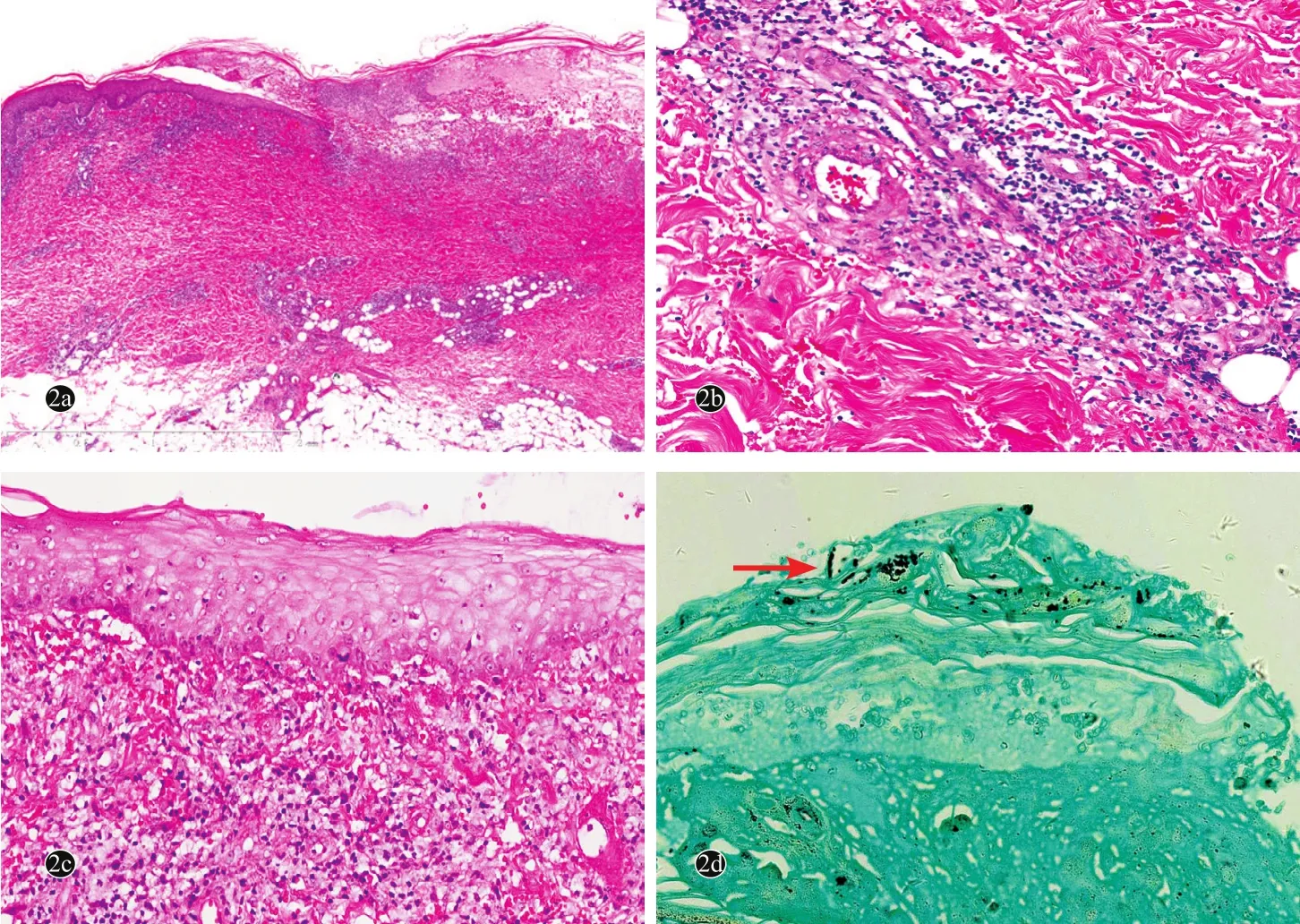

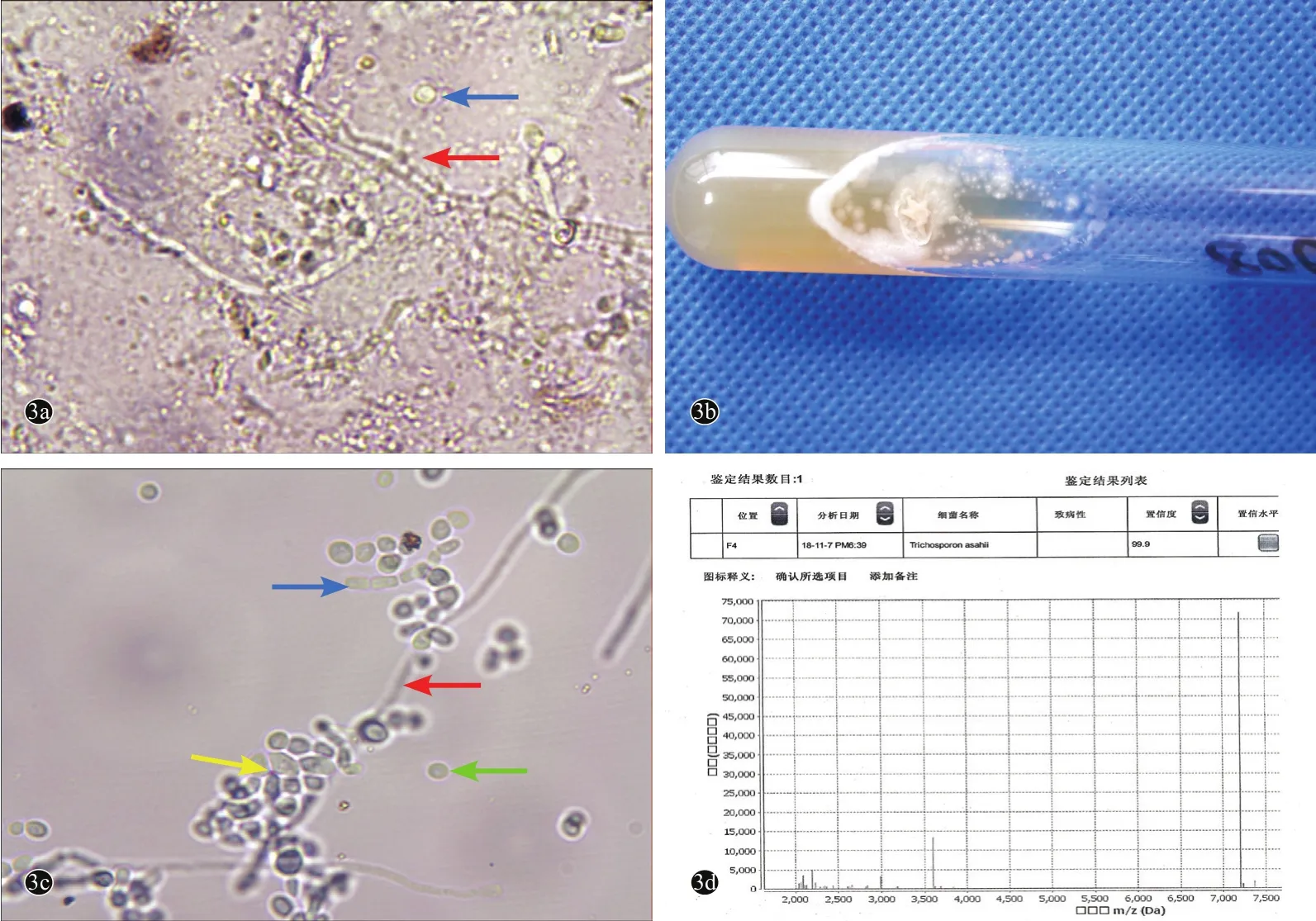

患者,男,65岁。因右小腿红斑、丘疹、斑块4年,溃疡、结痂2个月,于2014年10月11日入院。4年前,患者无明显诱因右侧小腿下1/3出现直径0.1~0.2 cm数百个红色斑疹、丘疹,自觉瘙痒,半年后逐渐融合成暗红色斑块,外院按湿疹予多种口服及外用药物治疗,效果不佳(具体治疗不详),斑块逐渐增大至手掌大小。2个月前,斑块上出现多个圆形溃疡伴渗出,自觉疼痛明显。外院按湿疹继发感染给予口服甲泼尼龙(剂量不详)及抗细菌感染治疗无效,溃疡数量进一步增多,表面渗出、结痂加重。既往史:类风湿关节炎病史20年余,间断抗风湿治疗(具体治疗方案不详),疗效欠佳。家族史无特殊。体格检查:双手多个掌指关节、指间关节变形,无肿胀、压痛;四肢大关节未见明显异常。皮肤科检查:右小腿下1/3处胫前及外侧可见一16.0 cm×15.0 cm大小暗红色斑块,边界清楚,表面结褐色厚痂,剥去痂皮见多个圆形、不规则形浅溃疡,边缘轻度隆起,基底不平,可见黄白色纤维素样物质覆盖,明显浆液及血性渗出(图1a)。实验室及辅助检查:血常规、凝血功能、肝肾功能及感染相关检查未见明显异常;总蛋白54.5 g/L(正常值65~85 g/L),白蛋白30.2 g/L(40~55 g/L),红细胞沉降率37 mm/h(0~ 20 mm/h);总IgE 832.00 IU/ml(<100 IU/ml),类风湿因子 379.00 IU/ml(0~15 IU/ml)。胸部计算机断层扫描(CT)示:双肺弥漫性磨玻璃背景下见多发结节、肺大泡,考虑淋巴细胞间质性肺炎。红色斑块处组织病理检查示:局部表皮坏死,坏死区下方、真皮浅层中性粒细胞弥漫性浸润,真皮中、下层血管壁中性粒细胞、淋巴细胞浸润、灶性纤维蛋白样变性,部分血管管腔闭塞( 图 2a, 2b)。 坏死区边缘表皮海绵水肿,真皮浅层毛细血管管壁增厚,数量增多(图2c),真皮全层可见红细胞外溢及含铁血黄素沉积。六铵银(gomorimethenamine silver,GMS)染色:坏死痂皮内见孢子、芽生孢子及菌丝(图2d)。右胫前溃疡分泌物真菌镜检见菌丝及孢子(图3a)。皮损组织于沙堡弱(SDA)培养基28℃培养:菌落生长快,初为乳酪样、柔软、淡黄色,渐呈深黄至深棕色,中心隆起,有细的皱褶及放射状沟纹(图3b)。取培养的菌落行乳酸酚染液涂片见典型的关节状离断菌丝、孢子及呈桶状关节孢子,无附着器、无出芽细胞和侧生分生孢子(图3c)。经API20CAUX(法国生物梅里埃公司)和质谱鉴定(VITEK®MS全自动快速微生物质谱检测系统,法国生物梅里埃)为阿萨希毛孢子菌(Trichosporon asahii,T. asahii)(图 3d)。体外药敏实验提示氟康唑、伏立康唑及伊曲康唑均敏感。诊断:类风湿关节炎右小腿溃疡继发T. asahii定植。治疗经过:入院后外用夫西地酸乳膏适量,每日2次,呋喃西林溶液湿敷,每日4次;确诊后给予伊曲康唑胶囊(西安杨森制药有限公司)100 mg每日1次口服。同时根据呼吸科会诊建议,予乙酰半胱氨酸泡腾片0.6 g每日3次冲服,以治疗类风湿关节炎相关肺部及血管疾病。连续治疗1个月后下肢溃疡变浅、浆液血性渗出液减少,继续治疗2个月后溃疡基本痊愈(图1b),原有皮损处真菌镜检阴性。遂停用伊曲康唑及外用药治疗。用药期间定期监测肝功能无异常。19个月后患者复诊1次,双侧小腿溃疡再次出现。在小腿溃疡处取分泌物进行真菌镜检和培养,结果均为阴性。后患者失访。

图2 类风湿关节炎右小腿溃疡继发阿萨希毛孢子菌定植患者皮损组织病理

图3 类风湿关节炎右小腿溃疡继发阿萨希毛孢子菌定植患者皮损组织真菌培养及鉴定

讨论

小腿溃疡是类风湿关节炎的常见临床表现,发生率约为10%,最易累及的部位为外踝及胫前[1]。引起溃疡的原因常为多因素性,最主要的因素为静脉功能不全及类风湿性血管炎。多个因素可共同作用于同一患者[2]。本例患者为男性,有长期的类风湿关节炎病史,类风湿因子滴度高,容易出现类风湿性血管炎[3]。患者起病时为右小腿瘙痒性红斑、丘疹,符合淤积性皮炎临床特点,2个月前斑块上出现疼痛性溃疡,组织病理呈现类风湿性血管炎及淤积性皮炎改变。由此,笔者考虑该患者起病为淤积性皮炎,后在静脉淤积与类风湿性血管炎双重作用下,出现了皮肤溃疡。

对皮肤溃疡分泌物进行真菌镜检与培养,证实本例患者溃疡表面存在T. asahii感染。由于T. asahii既可作为共生真菌存在于人类皮肤[4],又可作为病原菌引起浅表或深在性皮肤感染[5-7],因此,笔者就其与皮肤溃疡的关系进行了分析:①组织病理上真菌菌体仅位于浅表痂皮内,未侵入真皮;②未见常见真菌感染引起中性粒细胞性脓肿和感染性肉芽肿等改变;③后续随访显示在未检出T. asahii的条件下溃疡仍复发。以上均提示由阿萨希毛孢子菌引起的原发性感染造成皮肤溃疡的可能性不大,该患者仍属于类风湿关节炎所至小腿溃疡后的T. asahii继发性定植。患者因类风湿关节炎所采用的糖皮质激素系统治疗可能增加了真菌的定植几率。

皮肤创面比正常皮肤存在更为丰富的微生物多样性。这些微生物不直接引起皮肤损伤,但会造成伤口不愈合和持续性炎症[8,9]。有关T. asahii在皮肤溃疡面定植的报道较少,其在皮肤溃疡延迟愈合中是否具有潜在作用目前仍未明确。Washington等[10]在1例胫前溃疡的患者创面中同时培养出阴沟肠杆菌(Enterobacter cloacae, E. cloacae)和T. asahii,并拟定抗细菌+抗真菌序贯治疗方案;经环丙沙星治疗10 d后,溃疡愈合明显,后未用抗真菌药治疗该患者溃疡痊愈。作者认为E. cloacae与T. asahii的定植之间存在因果关系,E. cloacae可促进T. asahii发生定植。应用抗生素破坏E. cloacae存活后,机体宿主的免疫可自行去除定植的T. asahii是该患者溃疡痊愈的重要原因。Kalan和Grice[11]从1例长达22周的伤口中分离出T. asahii与溶血性葡萄球菌(Staphylococcus haemolyticus,S. haemolyticus),体外证实两种病原体可形成混合性生物膜。遗憾的是,本例患者在住院时溃疡面未行细菌学检查。

根据T. asahii的感染类型不同,有关治疗药物的选择亦不相同。在有限的原发性T. asahii皮肤感染的文献中,采用的治疗药物主要为伏立康唑或伊曲康唑[5,7]。其中,伊曲康唑共治疗2例患者,其中1例治疗剂量为200 mg/d,疗程为6周。本例患者真菌药敏实验提示对伊曲康唑敏感,考虑到T. asahii在溃疡表面仅为定植,选择伊曲康唑的治疗剂量较低,1个月后皮损显著好转,继续治疗2个月后溃疡基本痊愈,临床疗效好。