浅水三角洲前缘指状砂坝构型特征

——以渤海湾盆地渤海BZ25油田新近系明化镇组下段为例

徐振华,吴胜和,刘钊,赵军寿,耿红柳,吴峻川,张天佑,刘照玮

(1.中国石油大学(北京),北京 102249;2.中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300459)

0 引言

浅水三角洲是发育于水体较浅、构造相对稳定、地形平缓的湖(海)盆中的一类三角洲[1-4]。目前,在中国渤海湾、鄂尔多斯、松辽等盆地的中、新生界中均发现了浅水三角洲沉积,并形成了规模较大的油气储集层。

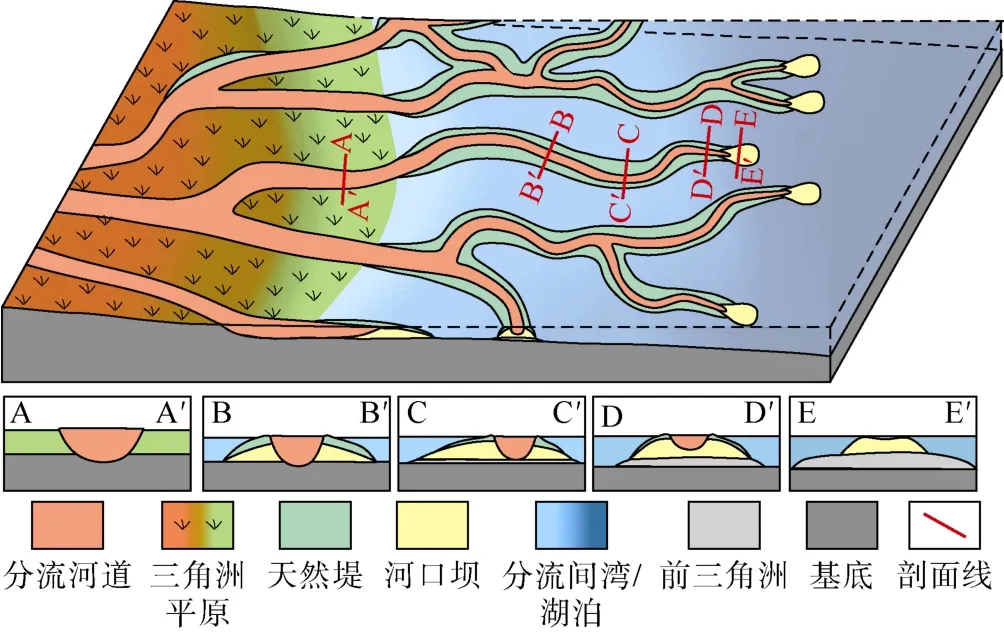

浅水三角洲的沉积特征受到盆地特征与供源河流的共同影响,在不同沉积条件下,其地貌形态及构型具有明显差异[5-9]。前人根据湖盆浅水三角洲前缘地貌形态差异,将其划分为朵状、枝状(或称为“鸟足状”)及席状三角洲[2,10-15],其中,朵状浅水三角洲砂体多连片,悬移质含量低,砂泥比较高;枝状浅水三角洲由单一或多个伸长的指状分支组成,悬移质含量高,砂泥比较低,各分支砂体之间由分流间湾相隔;席状三角洲呈向海突出的半圆形态,砂体受湖盆明显改造而形成席状砂体。前人研究多认为浅水三角洲前缘砂体主要发育在分流河道,河口坝砂体多被分流河道改造,不发育或以残留坝的形式留存[16-21]。有学者通过对鄱阳湖浅水三角洲现代沉积的分析,认为呈朵状的前缘砂体为分流砂坝型,以河口坝及分流河道为主,而呈枝状的前缘砂体为分流河道型,主要发育分流河道及天然堤[14,22]。而笔者通过对渤海BZ25油田新近系明化镇组下段浅水三角洲储集层的研究发现,浅水三角洲前缘砂体呈多分支伸长指状分布,不仅发育分流河道砂体,而且发育河口坝砂体,为指状砂坝的沉积特征,与前人研究结果具有一定差异。本文以该研究区为例,综合应用岩心、测井及地震等资料,探讨浅水三角洲前缘指状砂坝内部的沉积微相组成,分析指状砂坝的宏观分布及内部构型特征,这将对该类油气藏精细勘探和开发方案的制定、调整具有实际意义,同时对深化三角洲沉积学具有一定意义。

1 研究区概况

渤海BZ25油田位于渤海海域南部,构造上位于渤南低凸起西端的渤中凹陷与黄河口凹陷的分界处[23-24](见图1a),面积约为116.9 km2,共钻井205口(见图1b)。研究区主要含油层段为新近系明化镇组下段(Nm),厚约750 m,埋深为1 300~1 900 m,从上至下划分为 6个油层组,分别为Ⅰ至Ⅵ油层组,本次研究主要针对Ⅳ、Ⅴ两个主力油层组,其内部可细分为20个小层(见图1c)。研究区目的层段处于一个长期基准面上升半旋回内,内部可以细分为 4个完整中期基准面旋回[25-26](见图1c)。

前人曾对研究区的区域沉积相进行过系统研究,认为渤海油区在新近纪处于温暖湿润的亚热带气候,在由黄河口与渤中凹陷组成的沉积中心内形成了一个浅水凹陷湖盆,该区域周缘的14个古水系汇入湖盆内,至新近系明化镇组下段沉积时期,形成了一套浅水三角洲—湖泊沉积体系,在湖盆周缘发育了14个规模不一的向湖盆延伸的浅水三角洲沉积(见图1a),前人认为该湖盆发育浅水三角洲的主要依据包括以下几点:①岩心中发育大量暗色泥岩,泥岩中可见大量浅水水生化石(如粗肋孢、藻属及腹足类等),反映了浅水水下沉积环境,湖盆水体较浅且能量较低;②砂岩的粒径较小,累计概率曲线以两段式为主,以跳跃、悬浮次总体为主,反映了较强的牵引流沉积环境;③在顺源地震剖面上可见前积反射结构,为三角洲发育的典型特征,局部较大的前积角度和较小的长厚比指示了较强的水动力环境[27]。其中,该湖盆的西南缘发育一个规模较大的浅水三角洲(见图1a中红色虚线内的三角洲),供源河流为漳卫新河古水系,砂体沿着北东东方向延伸至湖盆内,发育多分支指状砂体[27](见图1a)。研究区位于该三角洲东南分支前端部位,应为浅水三角洲前缘沉积。

2 沉积微相类型及特征

研究区目的层段发育中砂岩、细砂岩、粉砂岩及泥岩沉积,砂岩岩性以细砂岩为主,岩性较细。通过岩心观察与描述,在研究区目的层段识别了 4种主要沉积微相类型,即分流河道、河口坝、溢岸(天然堤、决口水道、决口扇等的统称)及分流间湾等沉积,并确定了各沉积微相特征(见图2)。

分流河道的岩性以中细砂岩、细砂岩为主,分选较好,发育平行层理、板状交错、楔状交错及槽状交错层理等,底部常发育冲刷面。砂体厚度一般为4~10 m,垂向上呈正韵律。

河口坝的岩性主要以中细砂岩、细砂岩为主,分选较好,发育平行、槽状交错层理等,砂体厚度一般为2~10 m,垂向上呈反韵律。

溢岸的岩性以粉砂岩为主,发育水平、波状层理,厚度一般小于2 m。

分流间湾的岩性主要为暗色泥岩或粉砂质泥岩。

通过岩性电性标定,进一步确定研究区各类沉积微相的岩心特征及其测井解释标准(见表1),并进行单井沉积微相的解释。研究区目的层段内砂体为粒径在粉砂级别以上的砂岩,砂体沉积微相类型包括分流河道、河口坝及溢岸。从单井统计结果来看,研究区分流河道与河口坝占砂体的比例分别为 55%与 35%,溢岸所占砂体的比例仅为 10%。因此,研究区浅水三角洲前缘发育的主体砂体沉积微相类型为分流河道与河口坝。

图1 研究区明化镇组下段区域位置及K21井地层柱状图(据文献[27]修改,GR—自然伽马;Rd—电阻率)

3 指状砂坝内部构型特征

在单井沉积微相类型识别的基础上,利用密井网资料(密井网区边界如图1b中红框所示,井区内井距一般为200 m左右),对研究区浅水三角洲前缘砂体的空间形态及内部构型特征进行解剖。

以Ⅴ3.2小层为例,利用单井资料可以确定密井网区砂体厚度的平面分布(见图1c、图3)。由图3可见,在密井网区内发育一条较宽的指状砂体;针对该指状砂体,选取了距物源由远至近的2条垂直物源剖面与1条顺物源构型剖面(剖面位置如图3所示);在单井沉积微相解释的基础上,通过多井分析,建立了 3条指状砂体的构型剖面图(见图4)。由图3、图4可以看出,Ⅴ3.2小层发育砂体在平面上呈指状分布,在顺物源方向上可延伸较远距离,在垂直物源剖面上呈“底平顶凸”形态,宽度约为1 000 m,厚度可达10 m,其宽度及厚度向盆地方向逐渐减小,指状砂体两侧发育较为稳定的泥质沉积。该指状砂体内部由河口坝、坝上分流河道及天然堤组成,在垂直物源剖面上,河口坝呈“底平顶凸”形态,为指状砂体的主体沉积;坝上分流河道分布于河口坝中部,呈“顶平底凸”形态,其宽度仅为砂体的1/4~1/3,并可深切或浅切河口坝,导致河口坝砂体呈翅膀状分布于分流河道两侧,形成“河在坝上走”或“河在坝中走”的构型样式;天然堤的厚度较薄,多为1~2 m,披覆于分流河道两侧的河口坝之上。向盆地方向,坝上分流河道的宽度及厚度逐渐减小,厚度可由砂体的1倍以上减少至1/2,并由深切河口坝型向浅切河口坝型转变,天然堤的发育程度不断减小(见图4)。从单井沉积微相解释结果来看,多期指状砂坝砂体之间多发育较稳定的泥质隔层,部分深切坝上河道会切穿下伏泥质隔层并可导致两期指状砂坝垂向连通(见图4)。指状砂坝内的河口坝为主体微相类型,可占砂体的 50%~80%,坝上分流河道次之,天然堤仅占砂体的10%(见图4)。

图2 研究区H26井测井及岩心特征(RLLD—深侧向电阻率)

表1 沉积微相的岩心特征及测井解释标准

本文根据其形态及内部构型特征,将浅水三角洲前缘指状形态的砂体称为“指状砂坝”,为河口坝、坝上分流河道、天然堤等多个单元(相当于Miall构型分级[28]中的 3级构型单元)组成的复合砂体,相当于 Miall构型分级中的4级构型单元。

图3 密井网区V3.2小层的砂体厚度平面分布图

4 指状砂坝分布特征

在指状砂坝内部构型特征分析的基础上,综合利用测井与地震资料,确定研究区的指状砂坝分布,分析指状砂坝的平面分布特征及规模。

4.1 指状砂坝的平面分布特征

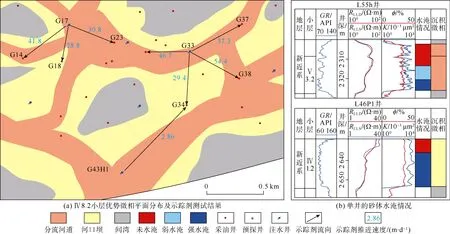

研究区具有丰富的钻井资料,平均井距较小,但井网分布不均(见图1b),而三维地震全覆盖,地震主频可达45 Hz,可利用井震结合的方法进行砂体分布预测。本次采用地震属性与地震反演分析相结合的方法来预测砂体厚度分布特征。首先,通过井震标定发现(见图5a),研究区最大谷值振幅地震属性与砂泥岩的响应关系对应较好(见图6a),以最大谷值振幅8 000为界,高谷值振幅的分布可以反映厚度3 m以上的指状砂坝分布范围(见图5b、图5c)。然后,利用地震分频反演的方法,可以得到研究区泥质含量的反演数据体,该反演结果与砂泥岩具有较好的概率相关关系(见图6b),以概率值0.6为界,低泥质含量的分布可以较准确地反映3 m以上的指状砂坝厚度分布(见图5d)。在砂体分布范围的约束下,以单井砂体解释数据为条件数据,以地震反演数据体为协同数据,可以有效地预测研究区小层指状砂坝的厚度平面分布(见图7)。由图7可以看出,研究区浅水三角洲前缘发育多个指状砂坝,指状砂坝之间发育间湾泥质沉积,指状砂坝在局部可发生交汇。

在指状砂坝构型解剖成果的指导下,根据研究区砂体分布及单井沉积微相解释结果,绘制了研究区优势微相平面分布图(见图8),其中,河口坝之上披覆的天然堤厚度较薄,平面分布位置与河口坝基本重合。由图8可以看出,研究区指状砂坝呈弯曲的伸长指状,可向盆地方向延伸较远,指状砂坝之间发育分流间湾沉积,其内部主要由河口坝及坝上分流河道组成;在平面上,坝上分流河道呈窄条带状分布于指状砂坝中部,被坝上分流河道改造后的河口坝及其上覆的薄层天然堤呈裙带状分布。多个指状砂坝在平面上可呈现离散分支状与交织分支状两类组合样式;其中,离散分支状的指状砂坝组合样式是指多个指状砂坝未发生明显的汇合,指状砂坝间的分流间湾向盆地方向连续分布;而交织分支状的指状砂坝组合样式是指多个指状砂坝局部发生了再次汇合,指状砂坝间的分流间湾多呈透镜状分布,向盆地方向不连续。对于离散分支状组合样式的指状砂坝,向盆地方向其弯曲度明显增加(见图8a);对于交织分支状组合样式的指状砂坝,其弯曲度整体较高,在交汇部位,指状砂坝均呈弯曲状,向盆地方向其弯曲度无明显增加趋势(见图8b)。

4.2 指状砂坝的规模

根据砂体厚度及构型分布图,统计了研究区Ⅳ1.1—Ⅴ3.2共15个小层的指状砂坝及内部分流河道、河口坝的规模。统计发现,指状砂坝的宽度为 100~1 000 m,厚度为3~10 m,宽厚比为25~110(见图9),规模向盆地方向不断减小(见图7)。

总体而言,指状砂坝宽度与厚度之间呈一定双对数线性正相关关系,但不同层位指状砂坝的规模及宽厚比具有一定差异(见图9)。规模上,指状砂坝可以划分为3类,Ⅳ1.1—Ⅳ4.1小层指状砂坝的规模最小,宽度小于200 m,厚度小于5.5 m;Ⅳ4.2—Ⅴ2小层指状砂坝的规模较大,宽度为200~300 m,厚度为5.5~10.0 m;Ⅴ3.1—Ⅴ3.2小层指状砂坝的宽度最大,均大于300 m,厚度为4~9 m(见图9a)。从宽厚关系及宽厚比上看,指状砂坝可以划分为 4类,每类指状砂坝的宽度与厚度呈较好的双对数线性正相关关系,其中,Ⅳ1.1—Ⅳ7小层的指状砂坝宽厚比为25~35;Ⅴ1—Ⅴ2小层的指状砂坝宽厚比略高,为30~40;Ⅳ8.1—Ⅳ8.2小层的指状砂坝宽厚比较高,为40~55;Ⅴ3.1—V3.2小层的指状砂坝宽厚比最高,为60~110(见图9)。

研究区指状砂坝的规模及宽厚比与基准面旋回变化具有较好的对应关系(见图1c、图9)。指状砂坝的宽度受控于长期基准面变化,随着长期基准面的不断上升,指状砂坝的宽度不断变小;指状砂坝的宽厚比同时受控于长期与中期基准面旋回,随着长期基准面的不断上升,指状砂坝的宽厚比总体不断增加,而在一个中期基准面旋回内部,上升半旋回底部时期沉积的指状砂坝的宽厚比最大。

图5 研究区最大谷值振幅地震属性与反演结果

图6 研究区最大谷值振幅地震属性与砂泥岩的相关性分析

指状砂坝主要由分流河道与河口坝砂体组成,分流河道的宽度约占指状砂坝的 1/3~1/2,其中,在Ⅴ3.1、Ⅴ3.2小层发育的较宽条带状指状砂坝中,分流河道的宽度约占指状砂坝的1/2(见图8a);而在Ⅳ8.1、Ⅳ8.2小层发育的较窄条带状的指状砂坝中,分流河道的宽度约占指状砂坝的1/3(见图8b)。向盆地方向,分流河道的水动力不断降低,分流河道与河口坝的宽度不断减小,分流河道的厚度可由河口坝的1.5倍减小到河口坝的1/2以下(见图4)。

5 讨论

5.1 浅水三角洲前缘指状砂坝构型模式

图7 研究区砂体厚度平面分布图

图8 研究区优势微相平面分布图

图9 研究区不同层位指状砂坝的宽厚关系

通过对渤海 BZ25油田明化镇组下段储集层构型的解剖,建立了浅水三角洲前缘指状砂坝的构型模式(见图10)。由图10可见,浅水三角洲前缘指状砂坝呈弯曲的伸长指状分布,可以向盆地延伸较远距离,砂坝间发育较为稳定的间湾泥质沉积,在垂直物源剖面上呈“底平顶凸”形态,其宽度与厚度具有较好的双对数线性正相关关系,宽厚比为25~110。指状砂坝内部由河口坝、坝上分流河道及天然堤组成,并以河口坝为主,而天然堤的发育程度较低。指状砂坝内的分流河道分布于河口坝中部,呈条带状分布,宽度约占指状砂坝的1/4~1/3,可深切或浅切河口坝内部,形成“河在坝上走”或“河在坝中走”的构型样式,被坝上分流河道改造后的河口坝呈裙带状分布,薄层的天然堤也呈裙带状发育于分流河道两侧并披覆于河口坝之上。向盆地方向,指状砂坝及内部分流河道的规模逐渐减小、弯曲度逐渐增加,分流河道由深切河口坝型向浅切河口坝顶部型转变,天然堤的发育程度不断减小,前端天然堤应基本不发育。浅水三角洲内的指状砂坝之间多呈离散分支状的平面组合样式,在物源供给充足、可容空间有限的沉积环境下,指状砂坝局部交汇,会形成交织分支状的平面组合样式,该组合样式的指状砂坝及内部坝上分流河道的弯曲度整体较高。在地震响应上,浅水三角洲指状砂坝的强反射同相轴在垂直水流方向呈断续状分布(见图5a),强振幅地震属性在平面上呈条带状展布(见图5c)。

浅水三角洲前缘指状砂坝的形成受控于多种沉积因素的影响,包括供源河流的排量与携带沉积物属性、湖盆水深与能量、湖平面升降、气候等。高排量的供源河流、能量较弱的浅水缓坡湖盆是河控浅水三角洲形成的有利沉积条件,使得河口坝不断地向湖盆中心进积,形成延伸较远的三角洲沉积,有利于浅水三角洲指状砂坝的形成[29-30]。供源河流携带的沉积物属性影响着三角洲的形态特征,高黏性的细粒沉积物在水中多以悬移质状态存在,沉积速率较慢,易在水流两侧形成稳固的天然堤沉积,限制了河道的分流与决口,易形成浅水三角洲指状砂坝[10-12]。供源河流季节性变化也会影响着浅水三角洲前缘指状砂坝的形成,在洪水期,分流河道的供给能力较强,河口坝会不断向湖盆进积,分流河道也会不断向湖盆延伸,分流河道携带的悬移质沉积物可在其两侧形成天然堤与决口水道等沉积,也有利于决口成因的新分流河道的形成[31];在枯水期,分流河道的供给能力较弱,指状砂坝发育缓慢。浅水三角洲前缘指状砂坝的沉积过程受湖(海)面的升降变化影响较大,在湖平面总体稳定或下降时期,更有利于指状砂坝向湖盆进积;在湖平面上升时期,浅水三角洲发生退积,且指状砂坝易受湖盆能量改造[32-33]。温暖、湿润的气候为植被生长提供了良好的环境,繁茂的植被能够稳固分流河道两侧的天然堤沉积,有利于浅水三角洲前缘指状砂坝的形成[34-35]。研究区明化镇组下段沉积时期处于湿润的亚热带气候,供源河流水动力较强且携带沉积物粒径较小,而湖盆水体较浅且能量较低,为浅水三角洲前缘指状砂坝的形成提供了良好的沉积条件。

图10 浅水三角洲前缘指状砂坝构型模式

5.2 浅水与深水三角洲前缘指状砂坝构型差异

三角洲前缘指状砂坝既可形成于深水环境中,也可形成于浅水环境中。前人分析了以密西西比河三角洲为典型的鸟足状深水三角洲沉积构型特征,认为其前缘的指状分支砂体厚度较大,内部也由分流河道与两侧河口坝复合而成,故将其定义为“bar finger”,即为指状砂坝,但该深水三角洲指状砂坝近顺直地向盆延伸,其弯曲度极低,内部分流河道仅下切河口坝的顶部[1]。

对比深水(以现代密西西比三角洲为例)与浅水三角洲前缘指状砂坝,两者均由分流河道与河口坝复合而成,并在河口坝之上发育天然堤沉积。但浅水与深水三角洲前缘指状砂坝具有两点明显的构型差异:①浅水三角洲的指状砂坝呈弯曲状,而深水三角洲的指状砂坝呈顺直状;②浅水三角洲的指状砂坝内部分流河道多深切河口坝,而深水三角洲的指状砂坝内部分流河道仅浅切河口坝的顶部。

影响深水与浅水三角洲前缘指状砂坝构型差异的主要控制因素应为盆地水深的差异。在深水条件下,水体内可容空间充足,供源河流入湖后会形成厚度较大的河口坝沉积,分流河道难以切穿厚层的河口坝砂体;而在浅水条件下,水体内可容空间较小,供源河流入湖后会形成厚度较薄的河口坝沉积,分流河道多切穿河口坝砂体。此外,指状砂坝形成于以惯性力为主控的河控三角洲中,但水深条件影响着水流与湖(海)盆底床的摩擦力,在深水条件下,这种摩擦力较小,水流在惯性力的作用下顺直向前延伸,从而形成了顺直状的指状砂坝;而在浅水条件下,这种摩擦力较大,水流总体上在惯性力的影响下向盆延伸,但在摩擦力的阻碍下会发生侧向的偏转,从而形成弯曲延伸的指状砂坝。

5.3 浅水三角洲前缘指状砂坝构型模式的意义

前人分析过窄条带状河道砂体的构型分布对油气开发的影响,并阐明了在直井注水开发情况下,注水井位于河道边部、生产井位于河道中部的开发井网最优,且剩余油分布于砂体中上部[36-37],但窄条带状的指状砂坝构型分布对油气开发的影响尚不清楚。本次研究发现,浅水三角洲前缘指状砂坝构型模式的开发地质意义主要包括两个方面:

①浅水三角洲前缘指状砂坝构型模式对油气开发的井网部署具有重要意义。指状砂坝主要由分流河道及河口坝复合而成,两类砂体的物性较好,且物性相近。以研究区目的层段为例,通过对9口取心井的600个分析化验数据的统计发现,河口坝与分流河道的平均渗透率分别为 2 640×10-3μm2、2 620×10-3μm2,相差极小。然而,注水开发过程中,同一分流河道的注采井之间仍易形成窜流通道(底部水淹),影响着河口坝砂体内的油气开采效果。以Ⅳ8.2小层为例,研究区进行了多个井组的示踪剂测试,测试井组内的注水井均钻遇分流河道,采油井均钻遇分流河道或河口坝的高渗部位(渗透率相近),从测试结果来看,示踪剂在分流河道内的渗流速度明显高于由分流河道向河口坝方向的渗流速度(见图11a)。因此,对于指状砂坝应避免同一分流河道内注采的开发方式,且注采井未钻遇的河口坝砂体为剩余油挖潜的重点。

②浅水三角洲前缘指状砂坝构型模式对油气开发后期的剩余油挖潜有重要指导作用。指状砂坝内分流河道底部水淹明显,中上部剩余油富集,而河口坝的水淹厚度较大,仅上部剩余油富集。根据研究区单井水淹解释结果可以发现,研究区的砂体均以底部水淹样式为主,其中,正韵律分流河道砂体的水淹厚度较小,且小于砂体厚度的 50%;而反韵律的河口坝砂体的水淹厚度较大,多大于砂体厚度的50%(见图11b)。因此,指状砂坝内分流河道的中上部是剩余油挖潜的重点区域。

图11 研究区示踪剂分析及典型井水淹解释结果(平面图位置见图8,φ—孔隙度;K—渗透率)

6 结论

浅水三角洲前缘的指状砂体为指状砂坝沉积,在平面上呈弯曲的伸长指状,在垂直物源剖面上呈“底平顶凸”形态,由河口坝、坝上分流河道及天然堤组成,并以河口坝为主,天然堤的发育程度较低。相对温暖湿润的气候、携带细粒沉积物的强水动力的供源河流、水体较浅的低能湖盆,是形成浅水三角洲前缘指状砂坝最有利的沉积条件。

浅水三角洲指状砂坝内的分流河道可深切或浅切河口坝内部,形成“河在坝上走”或“河在坝中走”的构型样式,薄层的天然堤发育于分流河道两侧并披覆于河口坝之上。向盆地方向,坝上分流河道的规模逐渐减小,由深切河口坝型向浅切河口坝型转变,天然堤的发育程度不断减小。

渤海BZ25油田新近系明化镇组下段发育的浅水三角洲前缘指状砂坝在平面上可呈现离散分支状与交织分支状两类组合样式,其中,离散分支状组合样式的指状砂坝,向盆地方向其弯曲度明显增加;交织分支状组合样式的指状砂坝的弯曲度整体较高,在交汇部位指状砂坝均呈弯曲状,向盆地方向其弯曲度无明显增加趋势。

研究区明化镇组下段发育的浅水三角洲前缘指状砂坝的宽度为100~1 000 m,厚度为3~10 m,宽厚比为25~110,指状砂坝宽度与厚度具有一定的双对数线性正相关关系,随着长期基准面的不断上升,指状砂坝的宽度不断变小,指状砂坝的宽厚比总体上不断增加,在一个中期基准面旋回内部,上升半旋回底部时期沉积的指状砂坝的宽厚比最大。

浅水三角洲前缘指状砂坝的构型模式不但对油气开发的井网部署具有重要意义,而且对油气开发后期的剩余油挖潜有重要指导作用。针对指状砂坝,在注水开发方式下,应避免同一分流河道内注采的开发方式,且指状砂坝内分流河道的中上部及注采井未钻遇的河口坝砂体为剩余油挖潜的重点。