成人退变性脊柱侧凸与多裂肌退变及脊柱骨盆参数的相关性分析

孙祥耀 夏丽华 鲁世保 孔超 孙思远 丁浚哲 郭马超

成人退变性脊柱侧凸 ( adult degenerative scoliosis,ADS ) 为儿童及青少年无脊柱侧凸的患者在骨骼发育成熟后脊柱冠状位序列出现 10° 以上侧凸畸形[1]。ADS 多见于年龄>40 岁的患者;随着人口老龄化的进展,ADS 发病率逐步升高,并成了重要的公共健康问题[1-2]。在年龄>40 岁的患者中,据报道 ADS发病率随年龄的增加而增加,约为 6%~68%[3-4]。

随着 ADS 发病率的增长,相关研究集中在病因学、患者统计信息、临床特征、影像学表现以及治疗方法进行探讨[5-8]。近来研究已经探讨了 ADS 矢状位失平衡、冠状位改变以及椎体旋转等表现[4,9]。腰部多裂肌能够维持腰椎直立状态,实现腰椎伸展、旋转等活动,因此在维持腰椎前凸角 ( lumbar lordosis,LL ) 以及冠状位平衡方面有重要意义[10]。

既往研究对腰椎间盘突出症患者多裂肌生物力学特点以及微观结构进行阐述,发现多裂肌萎缩( lumbar multifidus muscle atrophy,LMA ) 与慢性腰痛、腰椎间盘退变、放射痛有一定相关性[11-13]。但是,ADS 患者脊柱的凹侧与凸侧出现椎旁肌萎缩与侧凸严重程度以及脊柱骨盆参数的相互关系尚无相关研究。本研究的主要目的在于评估 ADS 严重程度与 LMA 和脊柱骨盆参数之间的相关性,明确 ADS进展的预测因素。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 2016 年 1 月至 2016 年 12 月于我院就诊的 ADS 患者;( 2 ) 年龄>40 岁;( 3 ) 有完整的后前位及侧位腰椎 X 线片以及腰椎 MRI;( 4 )患者立位后前位腰椎 X 线片侧凸 Cobb’s 角>10°。

2. 排除标准:( 1 ) 其它类型的脊柱侧凸,如先天性脊柱侧凸、特发性脊柱侧凸或神经纤维瘤病性脊柱侧凸等;( 2 ) 既往有脊柱手术、感染、脊柱骨折等病史;( 3 ) 出现其它影响脊柱序列的全身性疾病,如肌肉萎缩症、强直性脊柱炎、帕金森病等。

二、测量指标与方法

对患者病历记录进行回顾性分析,统计患者基本信息,包括患者年龄、性别、侧凸部位。在腰椎T2WI 分别评估 ADS 顶椎上下椎间盘水平多裂肌的退变程度,采用椎间盘中间高度平面图像进行评估。采用 Goutallier 分级系统对腰部多裂肌脂肪变性程度进行评估[14]( 图 1 )。采用医疗影像储存与传输系统( picture archiving and communication system,PACS )对影像学指标进行测量,主要包括脊柱侧凸冠状位Cobb’s 角 ( Cobb’s angle,CA ) ,腰椎正位 X 线片侧凸累及脊柱节段的近端椎上终板与远端椎下终板的Cobb’s 角;LL,腰椎侧位 X 线片中 L1上终板与 S1上终板之间的 Cobb’s 角;骶骨倾斜角 ( sacral slope,SS ),腰椎侧位 X 线片中 S1上终板与水平线之间的夹角;骨盆倾斜角 ( pelvic tilt,PT ),腰椎侧位 X 线片,双侧股骨头中心连线中点到 S1上终板中心连线与重垂线的夹角;骨盆投射角 ( pelvic incidence,PI ),顶椎位置。所有影像学指标均由 2 位医生独立测量,随后取平均值进行分析。

三、统计学处理

采用 SPSS 17.0 软件进行统计学分析。连续变量使用±s表示,分类变量用比率表示。使用Kolmogorov-Smirnov 检验连续变量是否符合正态分布,符合正态分布的变量使用t检验进行比较,偏态分布变量采用 Kruskal-Walllist 检验进行分析。采用 Wilcoxon 秩和检验对腰椎不同层面凸侧与凹侧之间 LMA 的差异进行比较。采用 Pearson 线性相关分析以及线性回归分析对 LMA、LL、PI、PT、SS 与冠状位 CA 的关系进行分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

本研究共纳入 96 例 ADS 患者,其中男 16 例( 16.7% ),女 80 例 ( 83.3% ),平均年龄 ( 61.5±7.2 ) 岁。ADS 患者顶椎位于 L1~4的人数分别为8 例 ( 8.3% )、32 例 ( 33.3% )、40 例 ( 41.7% )、16 例 ( 16.7% )。56 例 ( 58.3% ) 脊柱侧凸凸向左侧,40 例 ( 41.7% ) 脊柱侧凸凸向右侧。冠状位 CA 平均 ( 25.4±10.0 ) °,LL 平均 ( 24.9±21.6 ) °,PI 平均 ( 53.4±8.1 ) °,PT 平均 ( 29.2±7.3 ) °,SS 平均( 23.5±11.0 ) °。

采用 Goutallier 分级系统对 ADS 患者凸侧及凹侧多裂肌退变情况进行分析后发现:上位椎间盘平面,Goutallier 0 级在凹侧 0 例,凸侧 8 例;双侧均未出现 Goutallier 1 级 LMA;Goutallier 2 级在凹侧16 例,凸侧 40 例;Goutallier 3 级在凹侧 48 例,凸侧 32 例;Goutallier 4 级在凹侧 32 例,凸侧16 例。下位椎间盘平面,双侧均未出现 Goutallier 0 级 LMA;Goutallier 1 级在凹侧 0 例,凸侧 8 例;Goutallier 2 级在凹侧 16 例,凸侧 8 例;Goutallier 3 级在凹侧 48 例,凸侧 24 例;Goutallier 4 级在凹侧 32 例,凸侧 56 例。顶椎上位椎间盘平面,凹侧LMA 较凸侧 LMA 更加严重 (P<0.001 ),顶椎下位椎间盘平面,凹侧 LMA 同样较凸侧 LMA 严重,但其显著性较顶椎上位椎间盘平面双侧 LMA 的差异弱(P=0.046 ) ( 图 2,表 1 )。

图 1 轴位 T2WI 中 Goutallier 分级系统a:0 级,正常肌肉组织;b:1 级,条纹状脂肪变性;c:2 级,脂肪少于肌肉含量;d:3 级,脂肪与肌肉组织含量相等;e:4 级,脂肪含量大于肌肉含量Fig.1 Goutallier grade on axial T2W1 MRI a: Grade 0, normal muscle tissues;b: Grade 1, fat streaks; c: Grade 2, more muscles than fat; d: Grade 3, equal amounts of fat and muscle tissues; e:Grade 4, more fat than muscles

表 1 脊柱侧凸凹侧及凸侧 LMA 严重程度的 Wilcoxon 秩和检验结果Tab.1 Wilcoxon rank sum test comparing the convex and concave side of the scoliosis at different intervertebral levels

Pearson 相关分析结果显示,SS 与 LL 为正相关(P<0.001 );PI 与 LL (P<0.001 )、SS (P<0.001 )为正相关;PT 与 LL、SS 为负相关 (P<0.001 );顶椎上椎间盘平面凹侧 LMA 与 LL 为负相关 (P=0.007 ),凸侧 LMA 与凹侧 LMA 为正相关 (P<0.001 );顶椎下位椎间盘平面凹侧 LMA 与 PI (P=0.024 )、PT (P<0.001 )、顶椎上位椎间盘凹侧 LMA(P=0.004 )、顶椎上位椎间盘凸侧 (P<0.001 ) 为正相关;顶椎下位椎间盘平面凸侧 LMA 与 PT (P<0.001 )、顶椎上位椎间盘凹侧 LMA (P<0.001 )、顶椎上位椎间盘凸侧 LMA (P<0.001 )、顶椎下位椎间盘凹侧 LMA (P<0.001 ) 为正相关 ( 表 2 )。可见LL、PI、PT、SS 相互之间有相关性;顶椎上位椎间盘双侧 LMA 与顶椎下位椎间盘双侧 LMA 相互之间也存在相关性。因此将其作为自变量,将 CA 作为因变量分别进行多变量线性回归分析。

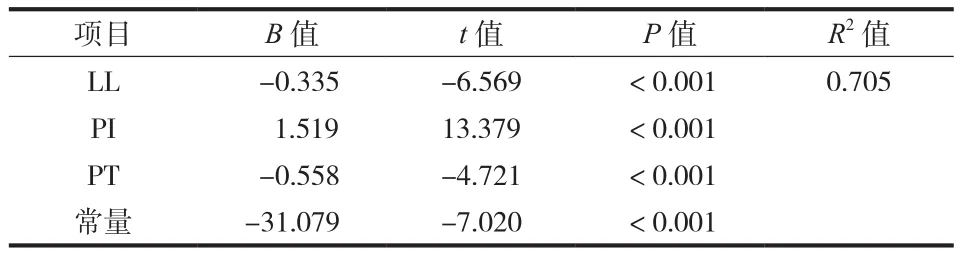

根据多变量线性回归分析结果可知,LL 与 CA呈负相关 (B=-0.335,P<0.001 ),PI 与 CA 呈正相关 (B=-0.335,P<0.001 ),PT 与 CA 呈负相关(B=-0.558,P<0.001 ) ( 表 3 )。顶椎上位椎间盘层面凹侧 LMA 与 CA 呈正相关 (B=3.345,P=0.042 ),凸侧 LMA 与 CA 呈负相关 (B=-7.386,P<0.001 );顶椎下位椎间盘层面凹侧 LMA 与 CA 呈正相关 (B=12.709,P<0.001 ),凸侧 LMA 与 CA 呈负相关 (B=-2.441,P=0.021 ) ( 表 4 )。

讨 论

ADS 通常与椎间盘退变[15]、关节突关节退变[16]或椎体压缩性骨折[17]等脊柱不对称变化有关,脊柱侧凸每年约加重 3°[18]。脊柱侧凸角度过大,顶椎旋转严重,椎体侧方移位>6 mm 的 ADS 患者通常进展较快[19]。然而脊柱不对称性改变、脊柱骨盆参数变化与脊柱畸形的因果关系尚不明确[20]。Aebi[21]指出脊柱结构所受载荷不对称会造成脊柱畸形的进展,两者之间形成恶性循环,但是其忽略了神经肌肉系统对维持脊柱稳定性方面的作用。既往研究发现,椎旁肌在腰痛以及退变性平背畸形等脊柱矢状位畸形方面有重要作用,并且脊柱畸形可能与脊柱双侧肌力不平衡有关,因此研究 ADS 严重程度与椎旁肌的关系有重要意义。

图 2 患者,女,62 岁,ADS a:前后位 X 线片显示冠状位 CA 48°;b:侧位 X 线片,PT 10.3°,LL 22.1°,SS 21.4°;c:T2WI 显示顶椎 ( L2 ) 上位平面中,凸侧 LMA 1 级,凹侧 LMA 2级;d:顶椎下位平面 T2WI 显示凸侧LMA 3 级,凹侧 LMA 4 级Fig.2 Male, 62 years old, ADS a:Anteroposterior radiograph: coronal CA,48.0°; b: Standing lateral radiograph: PT 10.3°, LL 22.1°, PI 31.5°, SS 21.4°; c:T2-weighted axial image at intervertebral levels above the apical vertebra ( L2 ),grade 1 LMA on the convex side, grade 2 LMA on the concave side. d: T2-weighted axial images at intervertebral level below the apical vertebra ( L2 ), grade 3 LMA on the convex side, grade 4 LMA on the concave side

表 2 各指标 Pearson 相关分析结果Tab.2 Results of Pearson correlation analysis of the parameters

表 3 脊柱骨盆参数与脊柱侧凸严重程度的多变量线性回归结果Tab.3 Results of multi-variable linear regression analysis of spinal pelvic parameters and the severity of scoliosis

表 4 顶椎上下椎间盘平面双侧 LMA 与脊柱侧凸严重程度的多变量线性回归结果Tab.4 Results of multi-variable linear regression analysis of concave or convex LMA in upper or lower intervertebral level of the apical vertebra and the severity of scoliosis

多裂肌成束状起自于腰椎的棘突以及相邻的椎板,向尾段外侧下降,穿过相应椎体层面,并且受同一水平的神经根支配;在 L4~5椎间盘突出的患者,如果 L5神经根受到影响,肌肉失神经现象只能出现在 L5层面[22]。解剖特点会引起多裂肌下位节段肌肉含量高于上位节段肌肉含量[23]。因此采用肌肉萎缩 Goutallier 分级对肌肉状态进行评估较为可靠。

相关研究报道了发展较快的肌肉萎缩与炎症[22,24]、肌肉或关节损伤有关[25]。但是肌肉萎缩的机制目前尚不完全清楚。本研究中退变侧凸顶点大多位于 L3椎体,可能原因为椎旁肌对 L3节段稳定性的维持作用更大所致。多裂肌对维持腰椎前凸中作用较大,其作用类似于贡献“弓弦效应”,能够通过将压缩载荷转变为牵张载荷,进而将作用于椎间盘的轴向压缩力传递到前纵韧带;除此之外,多裂肌能够保护椎间盘,防止出现额外的扭转及屈曲运动[26]。L5~S1节段因为其椎间盘位于髂嵴平面以下,髂骨能够限制该节段运动,因此降低了其所受的压力及剪切力,从而降低了退变侧凸对该节段的影响[27]。

Wong 等[28]指出 LL 减小 ( 如平背畸形 ) 与背痛有关,并且此类患者 LMA 发生率较高[28]。本研究发现脊柱骨盆参数中,LL 和 PT 与 ADS 严重程度呈负相关,而 PI 与 ADS 严重程度呈正相关,其原因可能为 LL 与 PT 较低、PI 较高的患者需要椎旁肌产生更高的肌张力才能维持脊柱骨盆参数的稳定,长期作用之下容易造成 LMA,进而使 ADS 程度加重。运动锻炼能够提升腰部伸肌的肌力,从而增加 LL,并且降低椎旁肌的负担,进而缓解 ADS 的进展[29]。

L3~4节段的结构改变不会引起多裂肌的失神经萎缩,从而表明 L3~4节段的多裂肌萎缩可能为椎间盘退变所引起;而 L4~5椎间盘突出可能通过压迫 L5神经根而产生多裂肌的去神经现象,而引起 L5~S1节段 LMA[10]。本研究发现侧凸严重程度与顶椎上下椎间盘平面凹侧多裂肌退变严重程度呈正相关,其可能为退变侧凸伴发的腰椎间盘突出所致。并且,本研究发现 ADS 严重程度与顶椎上下椎间盘平面凸侧多裂肌退变程度呈负相关,其可能原因为凸侧多裂肌退变与凹侧多裂肌退变呈正相关,凸侧多裂肌的退变往往伴有凹侧多裂肌的退变,凸侧多裂肌的退变能够使腰椎双侧肌力达到平衡,进而降低 ADS的严重程度[20]。顶椎周围结构 LMA 不对称会影响重力冠状位分力的正常传播,此效应类似于平行四边形两边缩短造成对角线偏斜,一侧顶椎上下平面同时出现较对侧严重的 LMA,会造成重力冠状位分力偏斜,从而造成冠状位畸形。顶椎上下层面出现顶椎凹侧及凸侧对角位置同等程度退变时,重力矢状位分力会因为对角位置多裂肌的同等牵拉作用,从而继续保证重力矢状位分力位置不会明显受到影响,类似于平行四边形相对两边缩短,仍然能够维持对角线相对位置不变。本研究首次发现此种“平行四边形效应”。目前研究表明,ADS 患者凸侧及凹侧 LMA 的严重程度有明显差异,并且在凹侧采用如电刺激等意在提升肌肉强度的治疗方法可能有较好的治疗效果[29]。

本研究尚有不足。首先,MRI 检查并非常规检查项目,并且价格昂贵,因此无法对患者 ADS 进展与多裂肌退变的关系进行观察性研究,使本研究的说服力有限;其次,病程较长的 ADS 患者容易出现多裂肌与最长肌之间的粘连,肌肉筋膜增生,从而干扰 LMA 严重程度的判断。针对此研究项目,目前仍需要进行大样本前瞻性研究,对 ADS 患者进行随访,观察 ADS 进展情况与 LMA 以及脊柱骨盆参数变化的关系,进而明确 ADS 进展的预测因素。

综上所述,退变侧凸顶点大多位于 L3椎体,可能原因为椎旁肌对 L3节段稳定性的维持作用更大所致。LL 和 PT 与 ADS 严重程度呈负相关,而 PI与 ADS 严重程度呈正相关,表明提升腰部伸肌的肌力,增加 LL 能够缓解 ADS 的进展。顶椎上下椎间盘平面凹侧 LMA 严重程度与 ADS 严重程度与呈正相关。顶椎上下椎间盘平面凸侧 LMA 通常伴有凹侧LMA,凸侧 LMA 会使腰椎双侧肌力达到平衡,进而降低 ADS 的严重程度。