审美文化视域下《营造法式》中的道教艺术研究

摘 要:《营造法式》作为一部反映国家层面精神力量的建筑法典,将宗教艺术也适当地纳入了进去,其中宗教内容与建筑装饰艺术关系最为密切。基于审美文化视野,重点分析了《法式》中具有道教意蕴的十三品建筑纹饰艺术和“小木作”中道教陈设艺术。这些阐述一方面见出宋代道教艺术的繁荣状况和精神影响,另一方面也见出宋朝政府对于道教文化与道教艺术方面的相关政策。此外,此研究对探讨当代中国传统装饰艺术与审美文化的传承也有一定积极意义。

关键词:营造法式;道教建筑;纹饰艺术;道教陈设艺术;审美文化

《营造法式》(下文简称《法式》)是北宋时期由国家颁布海行全国的一部建筑法典,是宋代物质文化和精神文化的集大成者,在中国乃至世界建筑史及文化史上都有着重要地位。《法式》作者为李诫,他在编修该书时官任将作监丞。书中针对十三个工种分类定法,包括壕寨、石作、大木作、小木作、雕作、旋作、锯作、竹作、瓦作、泥作、彩画作、砖作、窑作,除文字记载外还辅以图样卷,为装饰艺术的研究提供了重要依据。

《周易·观》:“圣人①以神道设教,而天下服矣。”[1]宗教发展与政治环境具有一定关系。北宋除了道、释二教外,还有伊斯兰教、祆教②、摩尼教③、景教④等,这些宗教虽在唐宋时期都有发展,但与当时的统治阶级较疏远,因此它们的文化元素不见《法式》记载。

对比而言,营造官书中大量出现宗教装饰较为罕见。《法式》对宗教艺术的记载与宋代文化环境有关。马克思指出:“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。”[2]宋代最鼎盛的宗教莫过于道、释二教,它们的文化元素与艺术符号都呈现在《法式》所代表的宋朝官式建筑的形式语言中。海德格尔将形式化理解为对秩序的间接整理[3],《法式》中的宗教形式体现了宋代建筑中与宗教相关的核心制度。

官式建筑装饰艺术往往代表了较高的艺术水准,这些内容囊括了道教与佛教艺术,以往的研究成果虽对此也有提及⑤,但并不突出,然而这部分内容却有其独特性。限于篇幅有限,本文针对性的研究《法式》中的道教装饰艺术,深入挖掘其艺术审美、符号意义、文化渊源以及精神内涵。

一、《法式》成书的宗教环境

在对道教的管理方面,宋朝吸取五代的经验,对道教管理格外严格,主要体现为道、释并行,强化君主專制主义的中央集权,以及经济控制三个特征。对宗教建筑的管理是宋朝政府宗教管理政策的重要内容之一,基于此,道教文化也以法规的形式出现于《法式》中,体现了国家层面的宗教管理意志,详述如下。

(一)政治环境

从整体的宗教发展来看,北宋时期基本秉承“三教合一”的政治主张,指出“三教之设,其旨一也”[4],同时“以佛治心、以道治身、以儒治世”[5]。卿希泰先生指出这一阶段宗教的主要特征为:“一是‘三教一家、‘万善归一的论调,在三家中长唱不衰,二是儒学在北宋出现了以融合释、道为特点的新儒学,即宋明理学,道教在南宋至元初相继出现了几个融合儒、释的新道派。”[6]

从道教自身发展而言,道教与政治的关系主要表现为:

1.道士与统治阶级保持政治互动。北宋时期积极参与政治的道士包括:太祖朝的刘若拙、苏澄隐,太宗朝的陈抟、张守真,真宗朝的种放、赵自然、张无梦、朱自英,神宗朝的陈景元,哲宗朝的贾善翔,徽宗朝的王老志、林灵素、王文卿等道教人士。这一时期政教关系较紧密。

2.道士与士大夫交往。道观、寺庙在北宋是大量士子求学、寄学场所。五代时期隐遁于道观、寺庙中的名士硕儒于北宋时期在道观或寺庙进行讲学。道观、寺庙也会资助贫穷的士子,北宋不少出身寒门的学者或大臣,往往都有寄读经历,如范仲淹、苏轼、苏辙、吕蒙正、钱若水、冯京、韩忆、李若谷、王随、富弼等。

(二)政策制度

宋朝宗教事务管理在政策上一般是道、释并行,在管理机构上也有不少重叠。在中央管理机构方面,元丰改制之前,道、释事务均由功德使管理,礼部下属机构祠部同时管理道教的道冠、童行帐籍和披戴文牒,以及佛教的僧尼薄籍、度牒的保管和发放。元丰改制后,取消功德使,道、释二教的政府管理机构主要由祠部、鸿胪寺及太常寺组成,将作监、三司户部、礼院或礼文详定所也参与相关事务。中央道录院和僧录院的机构组织设置一致,均隶属于鸿胪寺,但都没有实权。

从建筑营建来看,宋代宗教建筑在各方面受国家管控。宫观寺庙的修建十分频繁。根据北宋帝王修建宫观、寺院的史料文献记载,历代帝王都有下旨修建御前宫观、寺庙。御前宫观普遍极尽崇饰、规模宏大,例如太宗修东太一宫,一千一百间,真宗建玉清昭应宫,二千六百一十间。据方勺《泊宅编》记载,神宗年间东京的寺观庙宇多达九百所,其中不少为北宋官府所建,可见将作监在这一方面任务繁重。

北宋东京大型宫观、寺庙的修建由将作监⑥负责,如宋神宗于熙宁四年计划在南熏门外修建中太一宫,十一月初一“遣将作监官度地修中太一宫”[7]。与此同时,《法式》“瓦作制度.用兽头等”也有“佛道寺观等殿间正脊当中用火珠等数”[8]59的相关规定。由此可知,将作监除了负责皇宫、官署等建筑的修建外,还负责御前宫观、寺院以及后妃功德寺院等的营建与修缮。

总的来看,宋代政府对在宗教管理上贯彻了中央集权的主张,在人事管理上,道官、僧官的任命与管理完全由中央政府和地方政府掌控,宫观寺院的创建、道籍与僧籍、紫衣、师号的颁赐等均由宋朝政府全权控制。

《法式》所记载的宗教类装饰是宋朝政府宗教政策的一部分,是国家意志在宗教管理上的体现,这些内容是属于宋朝国家认可的宗教文化的艺术表现。

二、《法式》中的道教纹饰

《法式》十三个工种中有不少纹样的运用,同一种纹样在不同工种中也呈现出各式各样的艺术效果。其中属于道教题材的纹样可细分为十三种,包括真人、女真、金童、玉女、仙鹤、龟、芝草、仙鹿、天马、凤、鸾鸟、龙及云纹。

(一)真人。《庄子·大宗师》最早提出真人,将其描述为顺应自然、无欲无求的圣人。随后,这一悠然自得的形象,逐渐被赋予修道成仙的神仙意味。早期道教经典《太平经》将神仙分为六等,第二等为真人,并指出“真人主地”[9]。在北宋道教神仙谱系中,真人身居高位掌管人间生死。关于其形象的想象性记载十分丰富,主要包括文字和图像两种形式。其中,《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》具体规定了真人“不得散发、长耳、独角,并须戴芙蓉、飞云、元始等冠”[10]的形象。在其他道书及道画中,也将真人刻画为端庄高雅、宽袍广袖的形象,例如《许太史真君图传》中的十二真人图样,尤其是这十二真人形象与《法式》图样卷中的真人形象很接近(如图1)。

《法式》“雕作”及“彩画作”中均提及对真人纹样的应用,该纹样是一种想象性纹样,重在表达飘逸神秘的意象。在《法式》“彩画作”图样中有三幅真人画像,皆带束发冠,身着宽袖长袍,其中一位是双手捧笏的骑跨羚羊真人,另一位是双手捧笏骑跨凤凰真人⑦,第三位是栱眼壁内真人,其左右侍立仙童,一人举扇,一人执幢(如图2)。然而据“彩画作制度·五彩遍装之制”文字记载,应当还有骑跨天马、仙鹿两种真人形式。这类纹饰用于枋、桁之类大木构架上,底部遍饰云纹补空,神仙意味十分浓烈。

(二)女真。女真是女仙中地位较高者,也被称为元君夫人[11]。其与真人在组成上相似,包括道教早期的女神仙,如太真夫人、紫清上宫九华真妃等,及后期民间女道修炼成仙者,如韩西华、范丘林等。道教典籍中对于女真的描述,多将其想象为出身高贵、恬淡超然的仙女。而具体的道画及石刻,往往受女冠及民间衣着服饰影响,如《八十七神仙图卷》(如图3),或是仁寿牛角寨中的女真雕像(如图4),其中女真的衣着间接反映了古代女性的服饰特点。

《法式》“雕作”及“彩画作”中均提及女真纹样,其中“彩画作”图样中有三幅女真纹样图,一为骑跨羚羊女真,二为骑跨凤凰女真,三为栱眼壁内女真,其双手捧笏,腾云驾雾,左右侍立二仙童,一人捧盘,另一人执幢。从图样上来看,女真形象在服饰上与真人有一定相似性,均为道袍飘飘的束冠仙人形象(如图5)。

(三)金童。金童往往是三清、天帝、真人等主神的侍从或守卫,其数目较多,是未列入仙班的天界修行者。《法式》“雕作”及“彩画作”中记载了金童纹样,其中“彩画作”图样描绘了金童跨鹤而下的纹样,其身穿道袍,发式为双丫髻,双手执幢,以示威严,符合其仙界侍从的形象(如图6)。

(四)玉女。玉女是仙人所使的侍女,常伴于天帝、王母、太上老君、女真等主神而出现,数量庞大,如《云笈七签》载元始天王、太上天帝君和中央黄老君便各有玉女三千人[12]293。《法式》“雕作”与“彩画作”中记载了玉女纹样的使用。“雕作”图样中的玉女头饰华美、仙服飘飘,吹箫而立于莲台之上。“彩画作”图样中有两幅玉女纹样,二位玉女样貌虽不同,却穿着类似的道袍,襳?飘飘,梳高椎髻,双手捧笏,其中一位骑跨于天马之上,一位跨于孔雀⑧之上。三者神采各异,刻画传神。

(五)仙鹤。《法式》“雕作”与“彩画作”中用了仙鹤纹。“彩画作”图样卷中的仙鹤纹,描绘了一对盘旋的仙鹤,鹤首向下,仿佛俯视人间。此外,《法式》中动物纹多载以原有名称,如鸳鸯、鹅、孔雀等,而鹤纹却在《法式》中被称为仙鹤,可见是将其作为道教审美符号进行描绘的。

仙鹤纹的道教文化渊源包括两方面。一方面,仙鹤是极有代表性的道教仙禽,道教斋醮中便有“召鶴”习俗,道教传说中也有化鹤仙人,如王子乔、丁令威等。此外,鹤还是仙人坐骥,除了如张道陵、王法进、杨义和等仙人驾鹤升天以外,仙女乘鹤、童子驾鹤等相关故事也非常多。另一方面,鹤同样也承载着道教的隐逸情怀。在道教典籍中,仙鹤多隐于远离尘嚣、清幽静谧的山林、岛屿、洞府等,而这正是修道之人“绝迹幽隐”[13]186的最佳场所,如萧史、祝鸡前通过隐逸而修道升仙之人,更以能引鹤为特征。因此古代诗歌中有借鹤比喻隐逸君子的传统,如《诗经·小雅·鹤鸣》的“鹤鸣于九皋,声闻于野”“鹤鸣于九皋,声闻于天。”[14]

(六)龟。“寿”是道教的重要追求。在民间,龟与鹤自古以来是长寿的象征,《法式》对龟纹有不少应用,如“石作”中的赑屃鳌坐碑,其底部为鳌座,鳌即大龟。另外,“小木作”平棊的龟背纹以及“彩画作”的罗地龟文、交脚龟文与六出龟文也是以装饰为目的的龟纹变体。

(七)芝草。芝草纹象征长寿,在道教故事中被传为一种可助人延年益寿或升仙的灵药,例如《抱朴子》“参成芝、木渠芝、建实芝,此三芝得而服之,白日升天”[13]200、《太平御览》“王者慈仁则芝草生,食之令人延年”[11]3873,《法式》“雕作·混作”中,由神仙、飞仙或化生手执芝草,有延延益寿的吉祥寓意。

(八)仙鹿。《法式》“雕作”与“彩画作”中应用了仙鹿纹。“彩画作”图样中的仙鹿纹,形态接近梅花鹿,但鹿角比例大,而身体略瘦,结合其奔跑形态,使仙鹿纹比真实的鹿更显轻盈。仙鹿同样是道教仙禽及神人仙驾。据《云笈七签》载,太上老君便乘白鹿来去[12]161,王母也曾乘白鹿为黄帝献白玉环[12]611,类似描述在道教典籍中不胜枚举。仙鹿纹与仙鹤纹一样,均为道教文化符号。此外,鹿与禄谐音,“禄”即爵禄,象征官位,宋朝有为两榜状元设“鹿鸣宴”的习俗,可见《法式》仙鹿纹也有荣升的寓意。

(九)天马。《法式》中的马纹有天马与海马两种,均出现在“雕作”“瓦作”及“彩画作”中。两者十分相似,头上均有龙角形状,其差别是天马有双翼,而海马无双翼,身后为火焰纹。天马形象源自古人对马的喜爱及神话传说。尤其在汉代,马作为战备物资颇受重视,汉武帝时便将西域快马尊为“天马”。在不少汉画像石中,双翅翼马载人升仙的形象更奠定其升仙的象征意味,而升仙正是道教思想中的重要内容。此外,天马与龙凤一样是道教神兽。《云笈七签》载,天地遭遇劫数之时,“五龙吐气于北元,天马玄辔以徒魔”[12]7,彰显其勇猛性格。在《历代崇道记》《神仙感遇传》《太平经》及《云笈七签》等众多道教典籍中,天马也作为仙人所乘之物而屡屡出现。可见,《法式》中的天马纹有着浓烈的道教象征意味。

(十)凤纹、鸾鸟。在《法式》图样卷中,凤纹与鸾鸟纹形式非常接近,因此归在一处论述。凤是一种想象性神鸟,其形式华美,是祥瑞的征兆,也是升仙的象征。《山海经》云:“有五采鸟三名:一曰皇鸟,一曰鸾鸟,一曰凤鸟。”[15]《法式》虽将凤凰与鸾鸟分别进行图样描绘,然而二者形态大致相似,仅尾翼及下颚部分略有不同。凤凰也与道教四灵之一的朱雀极为相似,其形象大量出现于道教典籍及道画中,西王母与神凤相伴的传说古来有之。《上清元始变化宝真上经九灵太庙龟山玄箓》更记载仙母出行时,随从“天仙玉女各五千人。女则乘凤,男则策龙”[16]的情形。这与《法式》中骑跨凤凰仙真的纹饰形象极为吻合。此外,凤纹还大量出现于《法式》的“石作”“小木作”“雕作”“竹作”“瓦作”“彩画作”中,多与华文、云纹、水浪纹结合,十分精美。

(十一)龙纹。作为四灵之一的龙自古以来是升天的神圣象征物。由于龙的神性,在道教典籍中,关于龙的记载十分丰富,《庄子·逍遥游》中有“藐姑射之山,有神人居焉。……乘云气、御飞龙,而游乎四海之外”[17]的描述。《历世真仙体道通鉴后集》记载九天玄女迎接黄帝升天时,“黄龙下迎,帝乘龙升天”[18]。而《云笈七签》所载驭龙之神仙形象更难以计数。这些传说不仅反映了龙的“升天”象征意味,也寄托了古代人民的浪漫主义幻想。早期龙的形象多凶猛,而北宋时期的龙纹则更趋典雅精致,从《法式》中也可得见。

龙纹在《法式》中应用广泛,“石作”“小木作”“雕作”“竹作”“瓦作”“彩画作”中都有相当篇幅的文字描述。虽然“彩画作”图样卷没有提供龙纹,但从其他工种图样呈现的形态来看,龙纹呈现为两类:一类身体较长,较接近于蛇蟒状,作蟠行之态,这类案例较多,如石作角石上的剔地起突云龙,或是流盃渠中心的盘龙纹样;另一类在《法式》中较少见,其继承汉唐时期龙的特点,身体较短,四肢稳健,类似于走兽,如“雕作”中的坐龙。《法式》中的龙纹线条流畅,多与云纹或水纹结合,也有搭配花卉纹样的案例,整体来看装饰感较强。龙的形象在道教建筑装饰中十分普遍,佛教在中国化的过程中也受此影响,不少寺庙建筑中也有龙的形象。

(十二)云纹。云纹在《法式》中十分常用。“石作”华文第五品为云纹,殿内心石斗八中心施云卷,赑屃鳌坐碑的碑首刻云盘。“小木作”的垂鱼、惹草、大小斗八藻井、叉子、钩阑等均须用云纹。此外,“雕作”“竹作”“彩画作”中也有不少云纹的应用。尤其是“彩画作”中,多以云纹为真人、女真、仙禽补空,其搭配形式十分接近道教绘画中的艺术表现手法。如《太平经》中的《乘云驾龙图》《东壁图》《西壁图》等多描绘神仙乘云姿态,在道教艺术经典永乐宫壁画中,更是遍布云纹,以象征神秘缥缈的仙境意味。佛教自传入中国后,在吸收黄老神仙思想后,佛教美术中也开始使用云纹,但这是佛教中国化的表现。另外,云纹在古代也象征高升,有青云直上的寓意。

另外,《法式》中还有飞仙纹,可见于两处,一是“雕作制度·混作”载,“一曰神仙[真人、女真、金童、玉女之类同];二曰飞仙[嫔伽、共命鸟之类同]”[8]30,二是“彩画作制度·五彩遍装”载,“飞仙之类有两品:一曰飞仙;二曰嫔伽[共命鸟之类同]”[8]79。

从上述两处文字表述可知,飞仙与佛教的嫔伽、共命鸟分在同一类中,而与道教的神仙类区分开来。此外,从“彩画作”图样中的飞仙造型可知,《法式》图样中飞仙的上身赤裸,且无论发型还是天衣都與当时汉人十分不同,而与晚唐时期敦煌壁画中的飞天形象接近。因此,可以推断《法式》的飞仙即佛教的飞天。

尽管如此,《法式》图样中的飞仙在形象上也吸收了道教的符号语言,他们并未如敦煌壁画常见的飞天伎乐一般手持乐器或莲花,而是在手中持有象征长生不老的芝草。正如上文所述,芝草颇有道教的符号意味,这种佛、道互相借鉴的表现手法,或者佛、道混合造像的做法,存在于不少宗教艺术中。敦煌壁画也有将佛教飞天与道教西王母画在一起的案例,例如莫高窟第423窟和249窟。

总而言之,上述纹样中,真人、女真、金童、玉女、天马、仙鹤、仙鹿、云纹是颇具代表性的道教符号纹样。龙纹和凤纹也具有明显的道教意味,如永乐宫壁画中仅绘有三种仙禽,即龙、凤与仙鹤。除此之外,龙、凤还包含了浓厚的中华文化精神,它们已从道教纹样上升到了中华民族的文化象征。

三、《法式》中的道教陈设

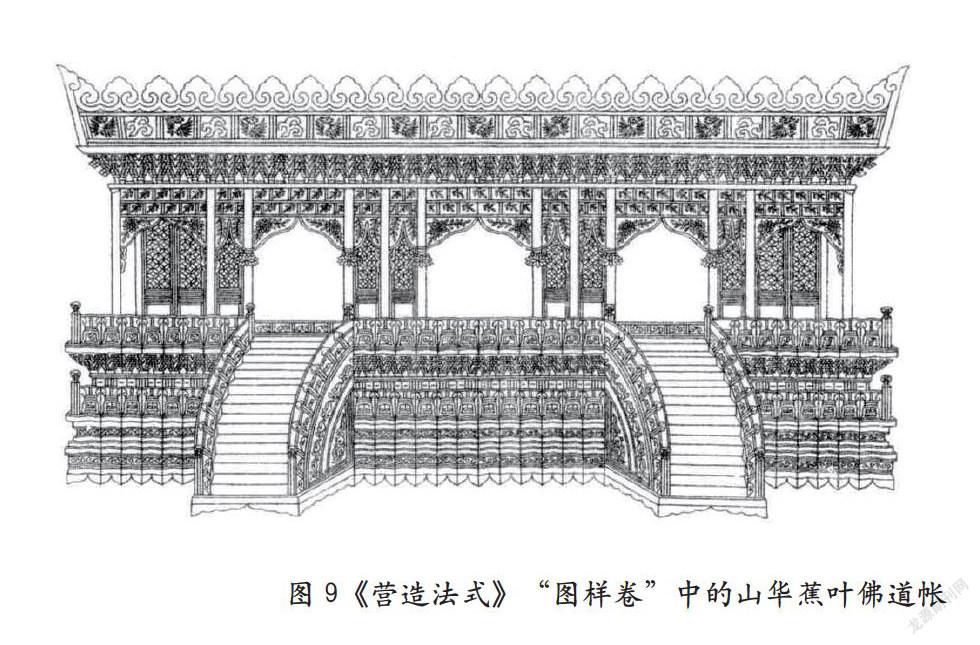

从篇幅来看,历来颇受学界重视的《法式》“大木作”制度不过两卷,而“小木作”却有六卷的篇幅,其中足足三卷都是阐述宗教陈设的做法,可见编修者对这一类别的重视,以及宗教陈设做法的复杂程度。总的来看,《法式》的宗教陈设有六种,包括佛道帐、牙脚帐、九脊小帐、壁帐、转轮经藏和壁藏。前四种帐是供奉佛像和天尊像的大型木制神龛,这四类帐与常见的小型佛龛是不同的。后两种藏是贮存经书的经橱,木构实例可见河北正定隆兴寺转轮藏以及四川江油窦圌山云岩寺飞天藏。

就外形而言,上述六种帐或藏将道教与佛教的做法进行了巧妙地糅合,既借鉴了道教用殿堂楼阁的建筑模型作装饰的方法,又结合了佛教帐形龛的形式,每一个帐或藏皆是如此,但在结合手法上并不突兀,而是极为融洽地形成了一个整体,可见当时装饰与设计手法之高超。

其中,形式最为复杂的是佛道帐和转轮经藏两种。佛道帐是安放佛像或神像的龛,就形式而言,它既包含了佛教的“庄严”,也容纳了道教的醮坛。《法式》将佛帐与道帐统一而论,是唐宋时期佛教与道教合流的体现之一,其造型也呈现为二教元素的融合。供奉神佛像有两种形式,一是供奉于龛或帐内,二是置于坛基上,前者在宋以前是十分普遍的,后者在宋以后逐渐普及开来。

转轮经藏最初源自佛教,是一种储存经书的法器。在道教宫观里,也有类似于转轮藏的法器,即飞天藏,现存宋代实例可见四川江油窦圌山云岩寺飞天藏,但其中所供为八方星官神灵,而非经籍。就形式与做法来看,飞天藏与转轮经藏基本一致。因此,在《法式》中仅列有“转轮经藏”而未列出“飞天藏”,应该是考虑到二者形式与构造上的相近性,统一进行规定。

另外,佛道帐和转轮经藏中都应用了一种装饰性极强的复杂构件,即天宫楼阁。天宫楼阁形式复杂而精美,除了用于佛道帐和转轮经藏,也用于壁藏。从名称即可知晓,天宫楼阁源自道教。在道教典籍、绘画中,神仙之居所便被称为天宫,唐宋时期道教建筑物也被称为宫或观⑨,这一名称颇有渊源。先秦时期,宫指代帝王皇宫、行宫;观指代城门两侧的楼阁。可见《道书援神契》载“古者王侯之居,皆曰宫,城门之两旁高楼,谓之观”[19]。道教在西汉受帝王重视,公孙卿上书“仙人好楼居”[20],因此,“观”又被视为迎接神仙之处,而被用来指代道教祠宇。唐代统治者尊老子为宗祖,此后大型道观也被称为宫。从词义上来看,“天宫”与“楼阁”便分别指代“宫”与“观”。

天宫楼阁固然是古人想象中道教神仙居住之宫阙,但佛教自传入中国后不断向道教学习科仪法器等,在表现形式上有趋同性。如在大同下华严寺薄伽教藏殿中便发现有辽代遗构天宫楼阁,在敦煌壁画中也有许多类似于《法式》天宫楼阁的建筑形态,尤其以莫高窟148窟的《观无量寿经变》最具代表性。

《法式》天宫楼阁的形式十分接近于道教的醮坛。其总高7.2尺,进深1.1-1.3尺,面阔根据平坐而定,其主体部分是楼阁式建筑,从上至下分为四层,最上一层作九脊殿结瓦,次一层作腰檐,中层作平坐,下层为副阶。根据《法式》叙述可见,天宫楼阁应当为形态较复杂的殿堂式建筑或建筑群,包括殿身、茶楼、角楼、行廊、殿挟屋及龟头,铺作形式有七种,根据建筑形式分别使用,最复杂的是在殿身、茶楼、角楼上可用六铺作单杪重昂重栱造。楼阁上层的殿身、副阶高度如在5尺之内的,还可作重檐屋顶。各元素在形式组织上彼此呼应,呈现为外观和谐、错落有致的韵律感。

从位置上来看,天宫楼阁往往置于帐或者藏的顶部,其复杂、精致而华美的外观形式,结合这可望而不可及的观感,宗教的神秘意味自然而生。

四、结语

正如著名艺术理论家贡布里希所说:“人类制作的图案本身是为某些文化目的服务的。”[21]《法式》文字及图样中的道教建筑纹样,以及道教陈设中的装饰艺术,不仅塑造了美观的艺术形式,也反映了丰富的文化内涵与动因。

(一)《法式》为北宋道教建筑的管理制度提供了细节层面的资料。《法式》中关于道教纹饰的描述文字及图样,虽然只是当时宗教政策的一部分,但这部分内容受到国家层面的认可,为北宋道教政策研究提供了重要资料。

(二)《法式》中的道教装饰纹样或陈设虽然是作为宗教仪式的一部分存在着,但仍具有艺术性。道教的造像规定往往较为严格,以求得较强的仪式感,但追根溯源,仪式与艺术自原始社会开始便保持着相互交织、形影不离的关系,在人类社会的发展过程中也往往互为影响。在仪式中,尤其是宗教仪式中,存在着长久以来为人们所遵循和模仿的内容,这些内容作为抽象符号,把人们的目光引向神秘的彼岸世界而非形式自身。然而在表面现象下,仍然可以挖掘出人们在创造这一形式时的巧思,倾注于其中的丰富情感,以及基于此而形成的艺术韵味。

从艺术创作的角度来看,中国古代艺术创作往往离不开“道”与“器”这对重要的哲学范畴的渗透。总的来说,在中国古代思想中,“道”与“器”之间存在着一个内在相通的机制,“器”不是纯粹的“器”,人为创造的一切都与“道”有着千丝万缕的有机联系,无论社会制度还是建筑营造,无论人伦纲常还是日常用具,一切离不开“道”。但同时,“道”虽是萬事万物之源,离开了“器”也得不到体现。

老子曰:“道可道,非常道。”[22]53“道”作为一种无形的母体存在,孕育了器,“埏埴以为器,当其无,有器之用”[22]100。“无”即“器”的无形之道,与此相对的“有”是“器”的有形之质,有与无“同出而异名”[22]53,二者相互交织“谓之玄”,“玄之又玄,众妙之门”[22]53。“妙”正是中国古代“器”审美的最高标准。

人是物质与精神的综合体,人所创造的宗教世界也糅合了物质的现实环境与抽象的彼岸世界。因此,作为宋代物质文明和精神文明集大成者的《法式》,在对其中具有道教意义的建筑装饰艺术的阐释中,也同时存在着精神性的“道”与物质性的“器”,尤其是“道”对于“器”的指引,以及“器”对于“道”的承载。

中国历史上道教美术遗存相对较少,《法式》为我们认识宋代建筑中具有道教意蕴的纹饰艺术及陈设艺术提供了一定资料,更为我们认识当时的文化环境与精神生活提供了重要素材。

注释:

①这里的“圣人”指的是帝王。

②北宋东京仅有两处祆庙。

③北宋末期农民群众借摩尼教起义,与宋廷处于完全敌对的状态,屡屡遭受打压。

④基督教的一个分支。

⑤学术界对于《法式》中宗教问题的研究较为深入的有吕变庭专著《营造法式五采遍装祥瑞意象研究》,该书将敦煌壁画中的宗教纹饰图案与《法式》五彩遍装中部分纹饰图案进行对比,从宗教与民族文化心理角度出发,分析纹样的象征寓意。另外,赵琳所撰论文《释欢门》对《法式》“小木作”宗教陈设中的“欢门”的形式、历史与意味进行深入分析。除此之外,大多数研究仅涉及宗教陈设技术做法的解读,艺术韵味及文化内涵的分析不够,例如潘谷西、何建中合著《〈营造法式〉解读》以及项隆元《〈营造法式〉与江南建筑》等。

⑥元丰改制之前为三司的职责范围,改制之后,由将作监管理京城建筑营造事宜。

⑦ 据收录于《道藏》的《列仙传》载,萧史能作凤凰鸣引来凤凰,并筑凤台,最后其夫妻二人乘凤凰而去。《法式》中的骑凤真人表达了该意象。

⑧孔雀本为佛教神物,但也被道教艺术吸收。

⑨道教建筑在汉代称“治”,两晋称“治”或称“庐”“靖”,南北时朝的南朝称“馆”,北朝也称“观”或“寺”,唐代均称“观”,但由于唐代统治者尊奉老子为太上玄元皇帝,老子祠被升为太清宫,于是在这之后,道教庙宇在得到皇帝允许后,便可被升为“宫”,仅个别民间祭祀神的建筑称“庙”。“宫”和“观”的称呼在宋代得以延续。

参考文献:

[1]朱熹,注.李剑雄,标点.周易[M].上海:上海古籍出版社,1995:63.

[2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集·第3卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京:人民出版社,2002:52.

[3]海德格尔.宗教生活现象学[M].欧东明,张振华,译.北京:商务印书馆,2018:65.

[4]李焘.续资治通鉴长编:第4册[M].北京:中华书局,2004:1853.

[5]刘谧.三教平心论[M].北京:中華书局,1985:1.

[6]卿希泰.道教与中国传统文化[M].福州:福建人民出版社,1992:188.

[7]李焘.续资治通鉴长编:第9册[M].北京:中华书局,2004:5543.

[8]李诫.营造法式:第二册[M].上海:商务印书馆,1954:59.

[9]佚名.太平经[M].上海:上海古籍出版社,1993:303.

[10]金明七真.洞玄灵宝三洞奉道科戒营始[M]//道藏:第24册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:748.

[11]李昉,等.太平御览:第三册[M].北京:中华书局,1995:2955.

[12]张君房,纂辑.云笈七签[M].蒋力生,等校注.北京:华夏出版社,1996.

[13]王明.抱朴子内篇校释[M].北京:中华书局,1985.

[14]刘毓庆,李蹊,译注.诗经[M].北京:中华书局,2011:462.

[15]郑慧生,注说.山海经[M].郑州:河南大学出版社,2008:222.

[16]上清元始变化宝真上经九灵太庙龟山玄箓[M]//道藏:第34册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:178.

[17]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2009:25.

[18]赵道一.历世真仙体道通鉴后集[M]//道藏:第5册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:457.

[19]道书援神契[M]//道藏:第32册.北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988:144.

[20]司马迁.史记[M].裴骃,集解.司马贞,索隐.张守节,正义.北京:中华书局,1191.

[21]贡布里希.秩序感:装饰艺术的心理学研究[M].杨思梁,徐一维,范景中,译.南宁:广西美术出版社,2015:29.

[22]陈鼓应.老子注释及评介[M].北京:中华书局,1984.

作者简介:刘思捷,建筑学博士,武汉纺织大学传媒学院讲师。研究方向:中国古代建筑艺术、中国古代审美文化。