基层公共服务精细化治理:行动指向、适宜条件与结构框架

何继新 郁琭 何海清

摘 要: 基层公共服务精细化治理是一种嵌入企业精细化管理理念的创新服务模式,相较于传统基层公共服务供给,“民众满意”和“质量至上”是其明确目标,具有精准识别对象、精度适配模式、精细管理过程和精益评估绩效等显著特征。基层公共服务精细化治理是以人的最终诉求为行动指向,通过创新社会体制机制、稳固治理基础,运用标准化、智慧化、专业化的治理工具,兼顾精准性、全程性、统筹性、考核性的治理要求,实现政府、市场、社会、民众协同推进基层公共服务共建共享共治的供给治理格局。基层公共服务精细化治理的宜适性是对精细化治理是否适合基层公共服务供给的初步判断,由精细化治理效能、治理供给力、治理驱动力和治理引导力耦合形成,这四要素构成了基层公共服务精细化治理宜适性判断结构框架。基层公共服务精细化治理系统拥有其特定的结构和层次,其中,横向水平内容包括对象精准、内容精细、目标精确等三个层次,纵向垂直过程包括前提(治理主体)、基础(服务需求测度)、条件(靶点识别)、核心(模式和路径)、保证(精细化管理)等五个层次,横纵两条脉络构成了基层公共服务精细化治理的系统结构框架。

关键词: 基层公共服务;精细化治理;适宜性;系统框架

引 言

提升服务供给效率、增加居民获得感、实现公共服务共建共享共治,是国家治理能力现代化的内在要求;政府精细化、智能化、精准化是政府职能转变的核心议题。基层公共服务精细化因其能为民众提供差异化、个性化、精准化、便捷化、均等化和高体验的公共服务产品,而被作为一种有效的治理工具付诸实践,突出体现在公共服务的大数据管理、社区中公共服务的微治理等。针对快速而复杂的社会治理变革,十八届五中全会提出“加强和创新社会治理,推进社会精细化”的新思路、新目标。党的十九大报告又进一步指出“提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平”,打造共建共治共享的社会治理格局。现阶段,各地基层公共服务治理,精细化融“精准识别、精益匹配和精效评估”于一体,以先进的服务理念,多元的治理主体、创新的技术工具、健全的体制机制,在基层公共服务能力建设以及供给效率、供给质量的保障中优势明显。基层公共服务的精细化作为政府职能转变和社会基层治理的重要治理手段,在提升服務效率、提高服务质量、创造服务价值等方面发挥着重要功能,呈现出标准化、智能化、精准化、人性化等基本特征。基层公共服务精细化治理作为以服务治理能力跃升为目标,是以增强基层公共服务建设的精准性进而增进基层公共服务建设的实效性为靶向,通过对基层公共服务建设中民众诉求的精准识别、服务流程的精确定位、服务质量的精益打造,从治理主体、治理工具、治理要求、治理层次等方面,辨析基层公共服务精细化治理中存在的主要阻障和瓶颈,探求破解基层公共服务精细化治理中“瞄准”偏离“靶心”的困厄。

但是,当前各地实践中,基层公共服务精细化治理的固有功能及其成效还未得到充分、有效地发挥,基层公共服务精细化治理实践仍存在“对象识别模糊、本质目标混沌、供需匹配错位、治理条件和域情不适配、基层民众获得感低”等突出问题,其主要原因在于基层公共服务精细化治理的精准度、匹配度、适宜度、层次性、差异性不够。因此,如何明晰基层公共服务与精细化治理之间互动复杂的系统关系,如何提高基层公共服务精准化,充分释放基层公共服务给民众带来的服务效能,厘清基层公共服务精细化治理内涵及适宜性条件,就成为目前基层公共服务精细化治理理论和实践尚待解决的问题。

一、基层公共服务精细化治理的理论研究进展

“精细化管理”起源于工业管理理念,最早应用于20世纪50年代的日本企业管理中,其实质是要用程序化、规范化、具体化、标准化的手段,实现管理环节的精细和管理方式的精确,提升企业管理质量。[1]从出现到实现大范围传播,精细化管理理念,历经泰勒科学管理、戴明质量管理环和丰田精益生产方式三阶段演化发展。后来,随着西方新公共管理运动的兴起和新公共服务的发展,原本运用在企业管理中的精细化管理思维逐渐延伸至社会治理、公共管理领域,运用到行政管理和社会事务,成为社会治理和现代政府公共服务创新的发展趋势和改革的重要目标。当前,我国关于社会治理精细化和精细化政府的理论研究不断深化,实践前沿探索持续升温,多方面取得研究进展,成果内容丰硕。尽管公共服务精细化治理的研究初现端倪,但尚未形成深度回应精细化服务实践的理论或实践系统结构,因此,有必要在不断发展公共服务的同时,运用精细化原理和方法,反思和规避传统公共服务供给治理粗放、模糊、低效问题,从理论层面梳理和重点明确以精细化治理为核心的基层公共服务供给专属话语体系和理论体系,为创新基层公共服务实践贡献智慧。当前学界大多用两种框架展现公共服务精细化理论发展脉络。

一是“主体——手段——效益”分析框架。从治理主体层面来看,有学者认为,公共服务精细化治理是政府的“精明行政”与其他社会主体能动式参与相结合,进而实现对政府公共服务职能和责任的有效落实;[2]也有学者力图通过在理念、流程、标准、工具等层面持续改善,来合理高效地配置多类型社会主体和治理资源,[3]实现以人为本、规则清晰、流程精微、服务精细、质量精益的治理效果。[4]从治理手段层面来看,精细化管理借助互联网、大数据、移动终端等低成本、高效率、专业化治理手段,[5]强调利用更低的成本、更专业的治理手段,实现更优质、更关注细节和更加人性化的治理效果。从治理效益层面来看,在公共服务供给治理活动中引入精细化理念与原则,通过科学全面严谨的信息收集挖掘,相宜有效的供需匹配,借鉴历史最佳的实施经验,实现“精准治理”,[6]且在绩效目标指引下,通过机构部门的科学设置、管理流程重构来推动粗放式社会治理思维和方式的转换,达到社会治理各方管理框架的标准化、执行的细节化以及服务的人性化。[7]

二是“生成原因解析——机制模式创新——推进路径探索”分析框架。从生成原因层面来看,传统社区公共服务因长期存在重结果轻过程、重效率轻质量、重整体轻细节的治理思维,[8]从而逐渐形成“高专制权力+低基础能力”的政府纵向权力组合模式,[9]以及追求局部利益、忽视整体使命的横向结构“隧道视野”,导致在部门职责分工精细化过程中,容易产生本位主义,出现消极应付及推诿扯皮等问题[10],加上监督考核机制、激励机制和保障机制的不健全,致使公共服务供给精细化治理难以如期实现。从机制模式来看,主要存在“智慧治理”、网格化合作治理和开放空间治理等模式。“智慧治理”模式强调应用以互联网、物联网和大数据为代表的知识、技术,[11]进而促进基层政府公共服务精细化供给的可能性、可控性、可达性[12];网格化合作治理模式是通过行政手段使公共服务主体基于民主基础上的合作分工,延长治理链条、整合治理资源,明确网格区域权责、发挥多主体差异优势,升级基层社会管理的体制结构[13];开放空间治理模式强调“合作、参与、共享”的理念,通过主体间治理结构和行动的良性互动,解决基层公共服务治理中认可难、参与难、合作难的困境。[14]从推进路径来看,基层公共服务精细化治理首先需要多元路径合力推进,科学把握和认知民众、市场和社会组织等治理主体在基层公共服务精细化治理中的重要作用[15],实现治理主体由单一到多元、治理标准由粗放到精细、治理过程由后置回应型治理到前置危机预防治理、治理标准由结果到预知和过程。[16]同时,还需要通过权力下放减少政府“单边行动”,注重政府与其他治理主体职责分工精细和均衡。[17]另外,还应健全基层公共服务治理精细化行动监管体制[18],确立其目标管理体系,建立各事项、类别的标准体系和考核评价改进标准体系,实现持续改进[19],并完善面向基层公共服务的精细化治理的人才培养培训体系。[20]

综上所述,“精益思想”运用到基层公共服务精细化治理,国内外围绕社会精细化治理、公共服务精细化供给、精细化政府等研究己取得初步成果,对精细化治理理念、目标和内容也初步达成共识,研究重点己聚焦到精细化政府体系及能力再塑和公共服务精细化治理模式、机制上来,并已认识到公共服务受众获益、体验和满意感提升才是基层公共服务精细化治理的核心目标。但关于如何提高基层公共服务精细化治理精准性,以确保民众在基层公共服务供给中获得真正精准差异化满足的相关研究,仍十分薄弱。基层公共服务精细化治理与精细化治理是特殊与普遍、个性与共性的关系,对于基层公共服务精细化治理的内涵、条件、机制及模式,往往直接运用企业精细化治理的系统框架和内容模式,缺少对基层公共服务精细化治理自身特征和本质规律的深层挖掘,尤其是套用普遍意义的精细化治理,更不符合基层公共服务精细化治理的实践现实和本质要求。

二、基层公共服务精细化治理的行动指向

1.治理理念:服务人的发展

转变传统粗放的经验式供给文化,培育基层公共服务精细化治理理念,用以统一各治理主体思想认识,是基层公共服务精细化治理的首要问题,且“人”作为基层公共服务精细化治理的核心要义,基层公共服务精细化治理理念的讨论离不开对人的关注。据此,首先,需要精准识别人的差异化、个性化需求,精准区分各个群体的利益,尤其关注弱势人群的利益分配,充分尊重人在基层公共服务精细化治理中的角色、地位,注重人与公共服务消费联结中的情感效应;其次,需要通过再造基层政府行政路程、革新政府职能以及科学配置社会资源,有效提供差异化、智慧化、精准化的基层公共服务,逐渐提升人的归属感、安全感和幸福感,最终实现人的全面发展;最后,需要精准提供高品质、人性化的管理与服务,以解放人、为了人、发展人为价值导向,逐步形成精细化治理文化,最终渗透于日常、植根于创新、融汇进服务。可见,只有从根本上转变了基层公共服务的治理理念,树立服务人的发展的治理理念,基层公共服务精细化治理才不会背道而驰。

2.本质目标:服务治理能力跃升

在基层公共服务建设过程中,提高公共服务供给效率是基层公共服务发展的要义,而治理成本的降低则是提升基层公共服务供给效率的重要体现,基层公共服务精细化治理的本质目标,在于通过精细化治理模式,推动实现基层公共服务治理能力跃升。据此,需要运用信息化、网格化、智慧化的现代技术,及时精准地获取基层动态讯息,参照数据信息定量分析基层公共服务精细化治理领域众多变量间的差异,实现社会需求高效回应、信息渠道畅通无阻、治理成果共建共享。同时,借助革新政府职能、科学配置社会资源,有效衔接、整合各治理主体内外信息交流,促进基层公共服务责任分类标准化、清晰化、人性化,实现基层公共服务体系协调、高效、良性运作,最终满足基层公共服务精细化治理精益求精、流程准确、严而不苛、细而不繁的内在要求[21],促进基层公共服务供给治理能力的跃升。值得注意的是,基层公共服务精细化服务能力还是短期和长期能力及效益的统一体,提升这种能力不仅要关注基层公共服务不同时期诉求下的短时服务标准和要求以及获得的短期服务效能,还要更加重视基层公共服务基于长远顶层设计谋划基础上的可持续发展,只有从本质上挖掘基层公共服务精细化治理短板和问题导向,才能使基层公共服务精细化治理能力实现“化茧成蝶”般跃升。

3.治理导引:民众需求适应匹配

民众需求是基层公共服务供给和决策的根本依据。满足民众需求是基层公共服务的基础,也是评判衡量基层公共服务供给建设绩效的首要目标。在基层公共服务精细化治理语境中,“精”必须落在对民众需求进行真实完整的信息收集、科学挖掘、高效传递和调适使用,必须对民众分级化、个性化和隐含性公共服务需求开展前瞻性谋划;“细”则是体现在转变传统基层公共服务“管理主义”供给模式,强调民众个体化信息采集、挖掘、分析系统与多元主体供给体系匹配融合的创新再造过程。因此,基层公共服务精细化治理,首先应利用大数据等信息化技术,主动、前瞻、深入地挖掘并识别民众显在到潜在的多样化、深层次需求,打破因需求识别手段缺位引发的供给滞后危机困局;其次,通过对需求数据源的整合分析,构建具有预判性的诉求匹配方案、清晰的民众服务需求清單和标准化的供给步骤和方式,由此提高供需匹配的靶向能力,避免出现治理盲点;再次,民众话语权和公共服务供给成效是紧密联系的,需要重视民众在公共服务中的“引导作用”,突出民意反馈和舆情动态的重要地位,为民众提供畅通的需求表达渠道,充分吸纳融合民众意见,并利用多种技术手段,搭建积极响应民众需求的互动交流载体平台,进而实现基于社会共识支持的公共服务精细化治理;最后,通过将民众需求开展自下而上的主需求表达与自下而上的信息收集挖掘,构建需求“出现—传递—响应—满足—反馈”的精细化治理闭环圈,形成以民众需求为导向的基层公共服务精细化治理需求分析框架。

4.治理基础:社会体制机制创新

按照概念构成要素,基层公共服务精细化治理是一种城市基层公共服务供给治理方式。要实现精细化治理模式,首先应体现一种“依附逻辑”,即精细治理并非独立于现行社会治理体制,它和当前社会治理体制必须经由互动、调试与承载的过程,达到动态平衡,从而实现精细化治理与现行社会治理体制之间的融合与互适[22],进而持续转变、革新政府职能,不断优化协调多元治理主体间关系,实现基层公共服务价值保值增值。在基层公共服务治理实践中,服务供给质量欠佳、供需不匹配、服务资源错配、结构性失衡等诸多困境尚存[23],长期得不到改善和提升,而借助精细化治理的创新模式来解决基层公共服务供给过程中的问题,具有一定的优势。通过推动纵向间行政体制变革,使治理环节减少、执行链条缩短、执行渠道畅达,促成职能合理有度、权力适度下移;通过理顺横向间部门关系,使部门责任精细、职能交叉化解、推诿扯皮解决,有效减少基层公共服务精细化治理阻障,实现政府内部“上下协作”;通过优化调整治理主体间关系,推动政府、社会、民众多元联动服务,增强基层社会“自治基因”,激励民众填补“治理空白”,促进社会治理资源高效整合。从我国基层公共服务建设的内在逻辑来看,基层公共服务精细化治理是一种通过多层次协同治理而形成的内生均衡治理,当前我国基层公共服务精细化治理就受到均衡治理的掣肘。因此,从我国基层公共服务治理的现实要求和我国基层公共服务发展的逻辑关系分析,迫切需要借助连续性的微观创新,持续积累有助于体制机制架构调整的积极因素,提升社会治理的宏观效益。

5.治理要求:精准性、全程性、统筹性、考核性

在過往的基层公共服务治理实践中,往往存在治理对象不准、资金投入不准、政策制度不准、推进措施不准等问题,影响了基层公共服务治理的成效。从治理精准性来看,基层公共服务精细化治理是精细化理念在基层公共服务建设领域的具体运用,相对于传统的基层公共服务治理,更加强调“精”和“准”的高效融合,不仅需要前期调查的深入、详尽、全面,而且需要后续治理瞄准“靶心”,做到因人而异、因时差异、因地制宜。从治理全程性来看,基层公共服务精准识别是基层公共服务精细化治理的前提,贯穿于基层公共服务精细化治理的整个流程及各方面,通过科学高效的识别程序、方法,分析基层公共服务治理条件、治理对象、治理资源、治理模式等情况,剖析治理全过程中存在的主要矛盾及解决路径,解决基层公共服务精细化治理中“管什么”“怎么管”“谁来管”的问题,从而实现基层公共服务精细化治理指向精准、适配精准、模式精准。从治理统筹性来看,基层公共服务治理是一个多元互动的动态有机系统,不仅内部各组成单元之间的作用与联系会因外部治理环境、治理诉求的变化而变化,而且系统也会依据各方面的回馈信息,结合治理目标的完成情况以及民众满意度进行具有针对性的调整优化。而基层公共服务精细化治理,就是要打破传统基层公共服务政府“独舞”、部门割裂、各自为战的恶性供给,强调处理好市场、社会、文化系统及其子系统间的均衡、协调,具体体现为“区域统筹、城乡统筹、经济社会统筹、人与社会和谐统筹”等。从治理考核性来看,积极发挥监督评测“指挥棒”作用,建立基层公共服务精细化治理多维评价指标体系,运用现代化信息技术、融合多元价值需求、科学设置指标权重,坚持边评价边总结、边改正边完善,促进基层公共服务精细化治理各类要素均衡化、各个环节精致化。

6.治理工具:标准化、智慧化、专业化

基层公共服务治理工具标准化、智慧化、专业化是基层公共服务精细化治理目标实现的重要途径,如果治理工具得不到有效保障,那么基层公共服务精细化治理目标的实现也只是纸上谈兵。从标准化方面来看,为了使各项工作在对与错、质与量、速度与时限等各个维度有标准可依,使基层公共服务治理过程变成可追溯、可量化、可考评的过程,不仅需要加强基层公共服务治理标准化框架的探究、设计及构建,探索建立与实际情况相吻合的基层公共服务治理通用标准体系,横向覆盖到各个领域,纵向细化至事务办理流程,而且还需要推进治理流程标准化,逐项分析诊断各治理流程,分步整合完善各治理环节,保证每个治理细节运作到位、每项操作过程清晰严谨。从智慧化方面来看,一方面,依托互联网、物联网与移动通讯,开发新型电子政务,构建广覆盖、高时效、大智慧的基层公共服务治理的“云服务”体系,将基层公共服务延伸到社会末梢,实现公共服务线上线下紧密结合、民众诉求与品质服务精准对接;另一方面,通过整合重组教育、就业、医疗、社保等公共资源,构建智慧医疗、智慧教育、智慧生态、智慧社保等数字化综合服务平台,以智慧化促绩效、促服务,以信息化促统筹、促共享。从专业化方面来看,通过确立基层公共服务精细化治理人才队伍建设目标、任务和方案,制定服务人员管理、培养、评价和激励等政策,健全基层公共服务精细化治理领域人才的相关职业规范制度,增强多种类、多层次的专业培训和继续教育,从而整体上提高基层公共服务精细化治理领域人才的治理意识、能力和专业化水平。

7.治理层次:迭代递进

基层公共服务精细化治理融精准识别、快速响应、追踪反馈于一体并经过精准识别、快速响应、追踪反馈的三阶段闭环运行,且各阶段存在不同的特征和主要矛盾。在基层公共服务精细化治理过程中,每个阶段的治理内容都蕴含三个层次的目标,即基础层(理念)、核心层(能力)、保障层(制度)。

基础层“理念”,在基层公共服务精细化治理中主要表现为:一方面,政府要充分明晰自身职责范围,明确服务型政府是“有边界的政府”,努力实现治理行为收放有度;另一方面,各治理主体要在与基层公共服务精细化治理相关的目标设定、行为规范、价值选择和规章制度当中,渗透基层公共服务精细化治理理念,逐渐形成一种贯穿于日常治理活动中的“精细文化”。

核心层“能力”,在基层公共服务精细化治理中主要表现为:注重基层公共服务精细化治理队伍专业,通过全方位、多层次的专业培训与教育教学手段,增强服务队伍的专业化能力和水平,使基层公共服务精细化治理人才队伍建设目标更加清晰、人员培养管理体系更加完善、人才相关社会保障更加健全。与此同时,推进基层公共服务精细化治理信息化,深化电子政务建设,提高基层公共服务精细化治理智能化和便捷化程度,使基层公共服务精细化治理由粗放向精细、由被动向主动、由静态向动态转型,提升基层公共服务的常态精细化治理水平。

保障层“制度”,在基层公共服务精细化治理中主要表现为:重视基层公共服务供给领域绩效管理制度的建立,科学设置指标权重、评估流程,引入民众评价,将民众满意度作为评价服务部门工作等级的根本标准,探寻引进全面、差异、个性的绩效管理制度,从而使服务中的问题能够及早发现、快速响应、迅速纾解,促进基层公共服务精细化治理各要素逐渐趋于均衡化、各环节不断走向精细化。

8.治理格局:共建共享共治

传统基层公共服务供给过程中,治理主体大体以政府为主,市场、社会和民众参与的积极性和主动性普遍不高,多元治理主体间供给权责界限模糊、信息互通共享阻障、公共资金保障缺位等问题尚存,不仅民众差异化、个性化的真实诉求得不到满足,而且还会导致重复操作、协同乏力、资源浪费。实施基层公共服务精细化治理,核心要义是以人作为精细化治理的价值伊始和归宿,创新多元主体协同共治的参与式治理模式,充分利用市场、社会组织和民众的独特优势,更好地发挥基层政府的主导作用,建构政府、市场、社会、民众协同推进的基层公共服务共建共享共治的供给治理格局,在更大范围内高效整合配置基层公共服务信息资源,形成基层公共服务精细化治理合力,实现基层公共服务精细化治理“共建共享共治”的治理新格局。虽然,基层公共服务精细化治理定位于多元主体协同供给,但是,政府作为基层公共服务精细化治理的责任主体,在下放权利的同时,一方面需要科学定位治理主体多方公共职能,通过借助以互联网为代表的信息技术平台,健全相关配套操作机制和标准,完善各类制度规范体系,实现精益治理结果、精准社会问题、精确民众需求、精通共享信息;另一方面,需要激活各治理主体参与活力,充分调动协同治理主体的主观能动性,增进多元治理主体共建共享共治的互动性,促进基层公共服务精细化治理系统持续整合重组,获及打造人民群众满意的低成本、高效率、好品质、人性化的基层公共服务。

三、基层公共服务精细化治理的宜适条件

基层公共服务精细化治理宜适性,就是对精细化治理是否适合基层公共服务供给的判断。宜适性分析,是基层公共服务精细化治理前期尤为重要的决策科学性依据,是基层公共服务精细化治理的逻辑起点。目前,我国基层公共服务精细化治理已经具备一定基础,在国家治理体系和治理能力现代化强势助推、社会治理重心下沉、社区创新治理经典成功案例示范引领和智慧社区建设持续推进的背景之下,基层公共服务精细化治理技术不断提高、治理流程持续规范、治理品质快速攀升,加快了精细化治理进程,增进了民众满意度,实现政府、民众、社会组织、企业“共赢”。但并非所有基层社区能够通过精细化治理实现基层公共服务高效率、高品质建设,而需要结合基层宜适性基础、条件综合考虑精细化治理实现的可能性及现实性。在基层公共服务精细化治理实践中,由于相关的工具支撑和理论引导匮乏,多地出现沿用传统基层公共服务供给的惯性思维,容易在各部门权责分工过程中过度强调精细化而追求局部利益忽视整体使命,导致基层公共服务供给资金浪费、进程缓慢、效率低下。由此观之,现阶段建立基层公共服务精细化治理的宜适性评价体系,对基层公共服务精细化治理前期的辨别、甄选具有重要的借鉴意义。

1.基层公共服务精细化治理宜适性要素构成

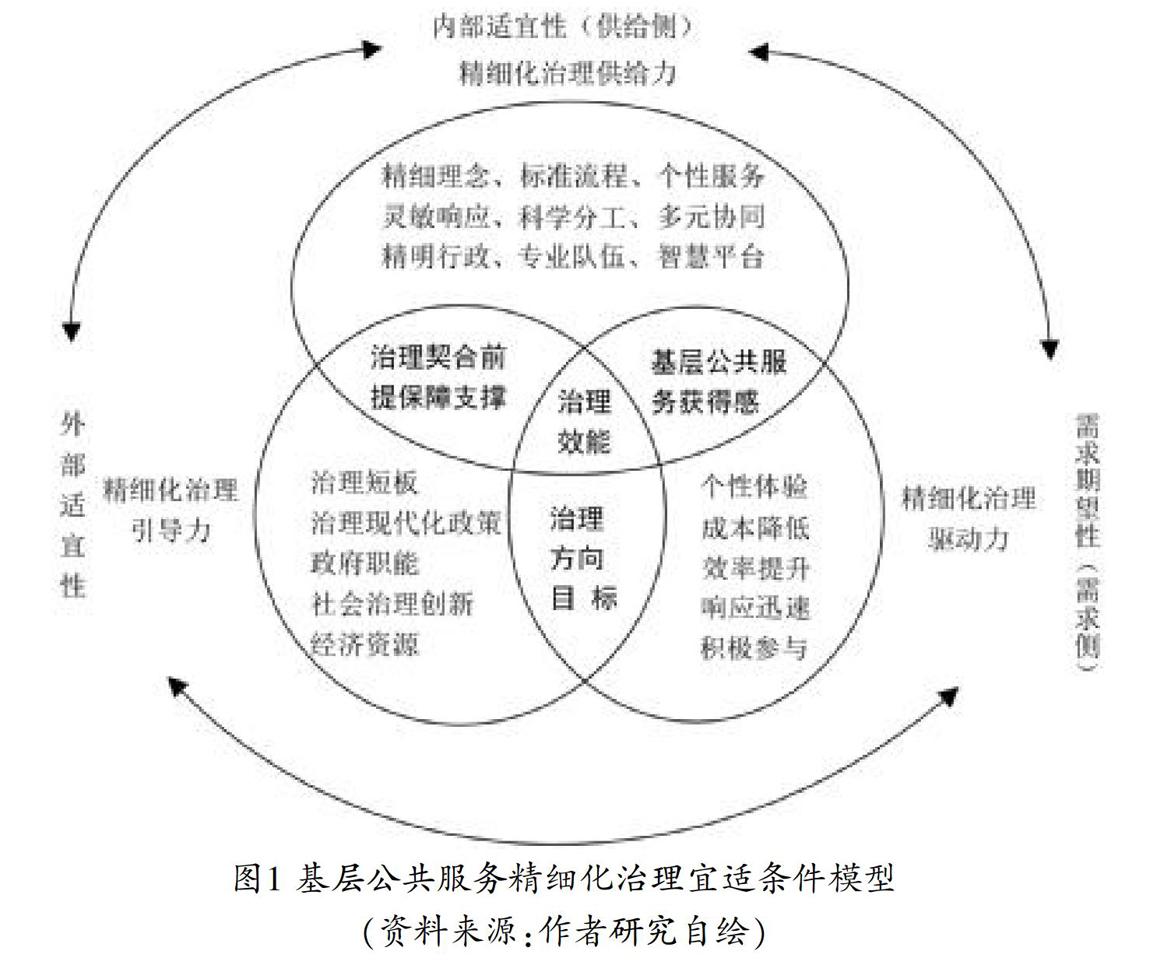

基层公共服务精细化治理宜适性应包括基层公共服务供给的内部宜适性和外部宜适性两方面。内部宜适性主要指基层公共服务本身对精细化治理可行性分析的内在属性,外部宜适性则是指基层公共服务所处环境对精细化治理可行性产生影响的外部因素。基层公共服务精细化治理宜适性评价体系是一个由供给力(内部适宜)和引导力(外部适宜)相关要素协同作用形成的耦合系统,各个要素之间相互促进、相互制约。因此,宜适性判断就需要从基层公共服务供给总体目标出发,明晰各要素彼此之间的关系和多要素协同作用所能产生的治理效应。从内外两方面维度考虑,结合基层公共服务精细化治理理念、治理目标和治理要求,构建基层公共服务精细化治理宜适性判断框架:精细化治理效能是框架的核心,其直接关系到基层公共服务精细化治理目标能否实现;精细化治理供给力是前提,是决定基层公共服务精细化治理能否顺利开展的先行条件;精细化治理引导力是保障,是基层公共服务供给机制受到外部环境压力时得以顺利进行的保证;精细化治理驱动力是基础,增强民众在基层公共服务精细化治理中的有效参与体验,提高民众满意度、幸福感,是确保基层公共服务供给目标实现的起点。可见,基层公共服务精细化治理的宜适性就是由精细化治理供给力、精细化治理引导力、精细化治理驱动力三方面要素耦合形成,共同构成基层公共服务精细化治理宜适性判断结构框架(如图1所示)。

对于基层公共服务精细化治理供给力的判断,应参照基层公共服务资源储备和民众需求这两个维度,究其原因是两者在宜适性判断中是互为依据、互为因果的两个维度。供给力体系包括基本供给力(精细理念、标准流程、个性服务)、核心供给力(灵敏响应、科学分工、多元协同)和延伸供给力(精明行政、专业队伍、智慧平台)三部分组成。其中,核心供给力是精细化治理供给力最关键的影响因素,决定着民众差异化、多元化、个性化的服务需求能否获得满足。

精细化治理引导力条件与基层公共服务建设所处环境相关联,如治理短板方面、治理现代化政策方面、政府职能方面、经济资源方面等,是基层公共服务精细化治理得以顺利开展的外部保障。同时,也反映了基层公共服务供给与社会及相关领域相互接触,通过问题剖析、政策解读、职能转变、资源整合、治理创新而拓展更多机会与潜力。

社会主体力量是精细化驱动力的核心驱动源,主要包括民众、社会组织、企业等对象。社会主体能否参与到基层公共服务精细化治理中来,关系到基层公共服务发展的可持续性,关系到基层公共服务精细化治理最终目标的实现。由于社会主体力量在基层公共服务供给中处于弱势地位,要解决民众、社会组织和企业在供给中的参与问题,应增加精细化治理驱动强度,实现个性体验、成本降低、效率提升和响应迅速,主要解决方法是通过培育精细化治理“自治基因”,激活多元社会主体力量参与意识及能力,进而有意识地引领社会力量实现自我服务和自我管理。

在三要素之间,精细化治理供给力和精细化治理驱动力从供需两个层面深度剖析并决定了基层公共服务精细化供给治理体验感及获得感的影响因素,对基层公共服务精细化治理宜适条件判断具有决定性作用;精细化治理供给力和精细化治理引导力之间,一个属于内在基础,一个属于外部环境,两者共同构成基层公共服务精细化治理契合的前提保障和支撑;精细化治理引导力和精细化治理驱动力决定了基层公共服务精细化治理的方向目标,对基层公共服务建设起到导向作用。

基层公共服务精细化治理宜适条件结构立足基层实际基础、条件和特点,是一种导向性、科学性、可持续的基层公共服务精细化治理思想,可通过针对性、聚焦性地完善和优化“供给力”“引导力”“驱动力”,持续关注和终极实现目标靶心——治理效能,构建满足民众诉求的基层公共服务精细化治理模型,且三个决定因素之间互为补充、相辅相成、相得益彰。

2.“供给力——驱动力——引导力”耦合的基层公共服务精细化治理宜适性类型

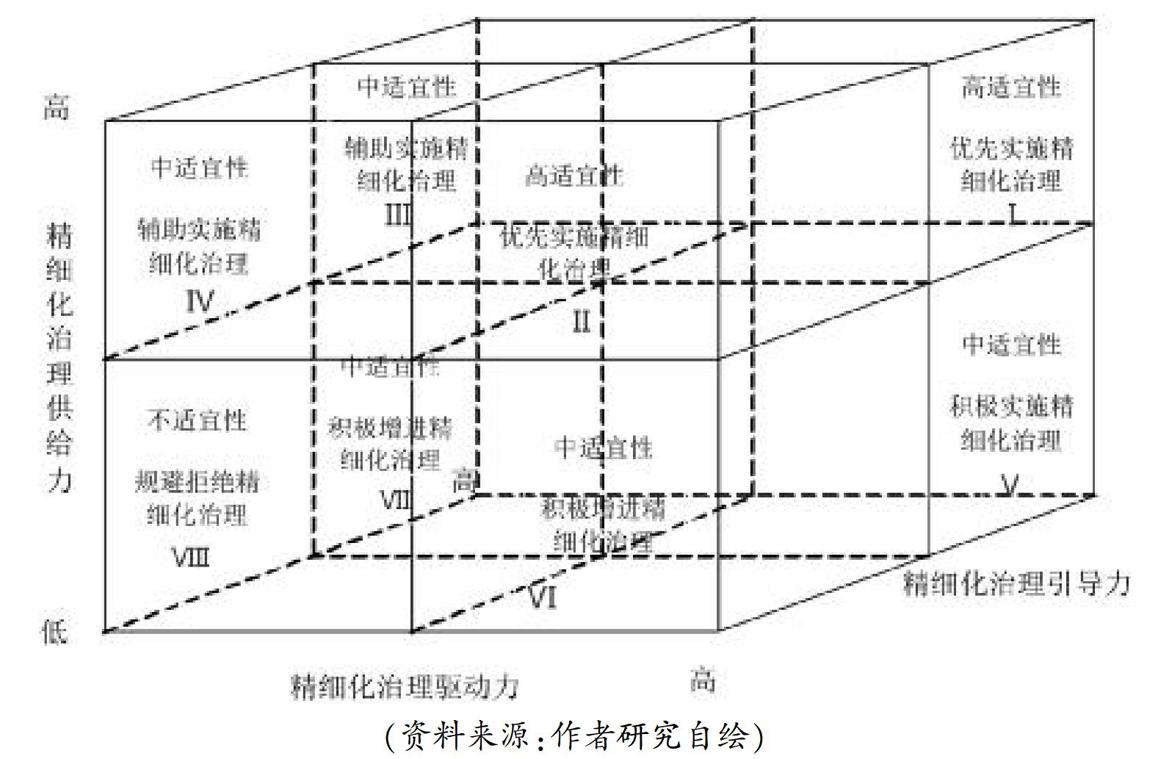

以滿足民众公共服务需求为主旨的基层公共服务精细化治理,本质在于为民众提供幸福感、安全感和满意度的基层公共服务产品,以及增强企业、社会组织和民众等其他社会主体力量参与基层公共服务机会,进一步深化多元治理主体协同合作水平,其突出特征为人本需求导向性、多元主体协作性、供给条件差异性。那么,基层公共服务精细化治理宜适性判断主要由“精细化治理供给力”“精细化治理驱动力”和“精细化治理引导力”三维度构成,其中,“精细化治理驱动力”用于表征基层公共服务供给价值及满足民众需求期望的必要性,“精细化治理供给力”和“精细化治理引导力”用于分别从内外部两个层面表征是否适合基层公共服务供给建设的可行性。在三大维度确立的基础上,通过三者间耦合来判断基层公共服务精细化治理的宜适性类型。根据精细化治理驱动力、精细化治理供给力和精细化治理引导力的高低不同,可将其划分成八种类型(如图2):

(资料来源:作者研究自绘)

(1)高供给—高引导—高驱动,落入I象限,具有基层公共服务精细化治理的高适宜性,与其他治理方式相比较,属于最优实施类型。

(2)高供给—低引导—高驱动,落入II象限,具有基层公共服务精细化治理的高适宜性,与其他治理方式相比较,稍次于最优选择类型,属于优先实施类型。

(3)高供给—低引导—低驱动,落入III象限,具有基层公共服务精细化治理的中适宜性,在治理系统内部能够能提供较高的供给力,同时,民众对于基层公共服务的需求期望较低,可作为后期的辅助供给,与其他治理方式相比较,属于辅助实施类型。

(4)高供给—高引导—低驱动,落入IV象限,具有基层公共服务精细化治理的中适宜性,在治理系统外部拥有较高的引导力,能够有效识别短板问题、充分挖掘当前政策、合理利用不同资源,与其他治理方式相比较,属于辅助实施类型。

(5)低供给—高引导—高驱动,落入V象限,基层公共服务精细化治理的适宜性较低,目前所具备的基层公共服务精细化治理条件还不够完备和成熟,需要后期积极完善和优化,与其他治理方式相比较,属于积极实施类型。

(6)低供给—低引导—高驱动,落入VI象限,具有基层公共服務精细化治理的适宜性偏低,无论内部条件还是外部条件,均在一定程度上存在匮乏,无法满足民众较高的需求期望,与其他治理方式相比较,属于积极实施类型。

(7)低供给—高引导—低驱动,落入VII象限,具有基层公共服务精细化治理的适宜性较低,无法提供高品质、多样化的公共服务产品,精细化治理供给力存在一定程度的欠缺,需要通过体系内部完善优化,与其他治理方式相比较,属于积极实施类型。

(8)低供给—低引导—低驱动,落入VIII象限,不具备基层公共服务精细化治理的适宜性,与其他治理方式相比较,属于规避拒绝类型。

四、基层公共服务精细化治理的系统结构与层次

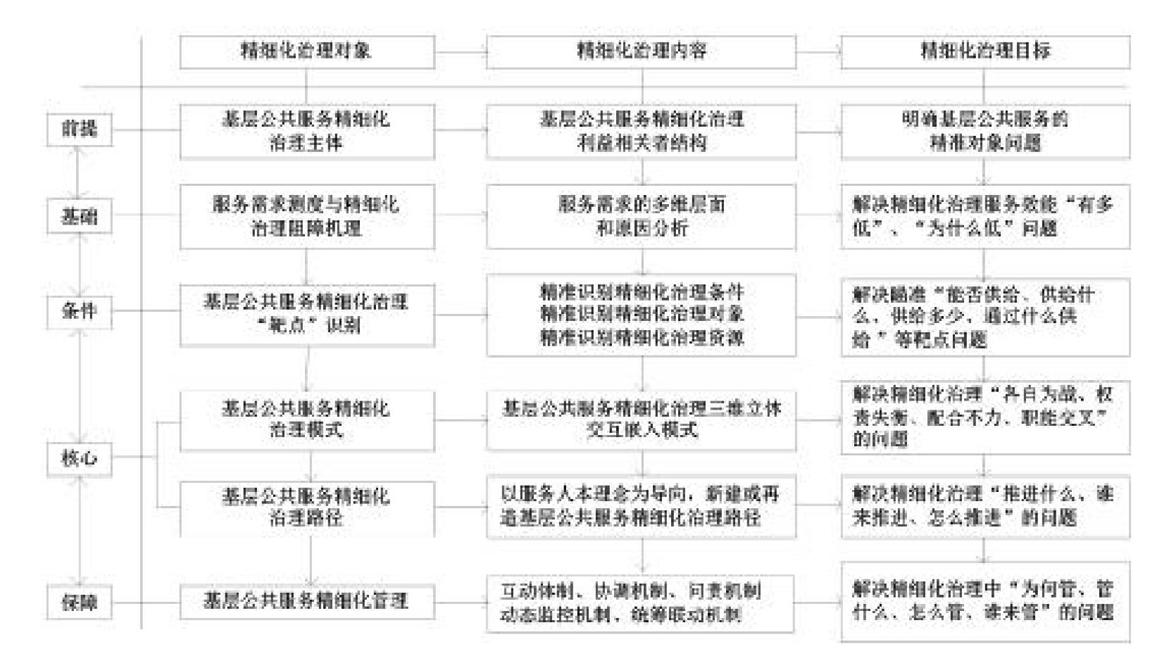

所有系统都因自身特殊性拥有特定的结构与层次,基层公共服务精细化治理的系统也不例外。倘若建构基层公共服务精细化治理的复合性系统结构框架,需要将经济、市场、政治和文化等多维交错的客观因素融入整个系统。通过系统思维审视,基层公共服务精细化治理的结构性和层次性集中表现在治理主体、治理内容和治理目标三个层面,且以能力跃升为目标、以智慧服务为手段、以精益管理为保障,构建了基层公共服务精细化治理系统结构框架(如图3)。该系统结构主要由横纵两条脉络构成,纵向脉络包括“前提→基础→条件→核心→保障”五个梯度,共同构成拥有精细化治理逻辑的基层公共服务精细化治理过程基本脉络;横向脉络包括“精细化治理对象→精细化治理内容→精细化治理目标”,即是基层公共服务精细化治理系统目标任务指向的终点。

1.基层公共服务精细化治理主体

对利益相关者进行恰当适宜的管理,一方面,可以高效整合基层公共服务治理资源,有效节约基层公共服务精细化治理成本;另一方面,有助于收集和总结服务信息,避免因信息不对称所产生的盲目决策,最大限度地实现利益相关者权力平衡,从而确保基层公共服务利益分配公开公平公正。同时,利益相关者主体在整个治理结构系统中扮演重要的角色,应将其纳入结构框架的逻辑起点,并视为精细化治理理论解析的前提。

在基层公共服务精细化治理过程中,所涉及的利益相关者主要包括:(1)民众。民众不仅是核心利益相关主体,也是主要的目标收益群体,还是精细化治理初始点,更是精细化治理的最终归宿。以民众需求为中心的精细化治理,是基层公共服务建设的本质理念。(2)政府。从根本上来说,政府是基层公共服务精细化治理中不可替代的主体,需要充分发挥政府在基层公共服务供给建设中的主导作用,但政府应明确自身职责和责任边界,而不是延续传统治理的大包大揽。(3)社会组织。作为基层公共服务精细化治理过程中不可或缺的重要载体,在精细化治理过程中发挥着承上启下的衔接作用,一方面辅助政府发掘行政精英、消弭服务供给中的细微漏洞,另一方面深入基层群众内部洞悉民众真实诉求、收集归纳需求信息,搭建政府与民众沟通合作的桥梁。(4)企业。作为市场最富活力的主体,企业不仅发挥社会责任作用,为诸多匮乏的基层准公共服务产品发挥重要作用,而且也通过公私合作、政府购买服务等方式提供技术和资金支持,带动精细化主体多元化,形成全社会力量参与的基层公共服务供给的大格局。

2.基层公共服务精细化治理多维服务需求测度

服务精准、品质精益是整个精细化治理系统结构的最高层次,鉴于基层公共服务的本质人本性、主体多样性、内容复杂性,在选择精细化作为治理方法或手段时,首先应对基层公共服务精细化治理的服务需求应从政治、经济、市场和文化等方面认真调研进行深入剖析,如此才能更好地发挥精细化治理的供给效率。基于物质和精神层面,从规模需求、种类需求、效率需求、个性需求、品质需求、空间需求等六个维度,对基层公共服务多维服务需求进行测度,精准把握程度和差异性;从经济、市场、社会、文化、环境和个体等方面,对精细化治理阻障机理进行解析,精准辨别阻“根”和阻“因”,解决基层公共服务精细化治理中服务效能“有多低”及“为什么低”的问题。

3.基层公共服务精细化治理“靶点”识别

为了实现基层公共服务精细化治理目标,应该具备供给力、适应力、精细性和可持续性四个关键因素,这也是基层公共服务精细化治理具体行动中的决定性要素。融合关键要素,从宏观、中观和微观三个层面来看,精细化治理“靶点”识别的具体内容如下:

(1)宏观环境层面。明确基层公共服务建设环境中的治理目标、治理手段、治理政策、治理短板、治理绩效,识别精细化治理的政治资源承载力、经济资源承载力、社会资源承载力、文化资源承载力、技术资源承载力,保障基层公共服务建设和治理的可持续发展。

(2)中观施策层面。建构并拥有高质量、高效率、低成本的供给力是基层公共服务供给建设的重要保证,综合“理念、环境、人文、资源、效益”五方面因素,遵从基层公共服务精细化治理的供给条件适宜性、民众需求复杂性、多元供给协同性等三维标准,从基层公共服务建设供给力视角,筛选精细化治理“靶点”。

(3)微观个体层面。将服务满意度和服务质量效能作为准则,从需求对象、需求内容、需求水平、需求结构、需求方式、需求成本等角度考虑,精准识别基层公共服务供给对象,解决“能否供给”“供给什么”“供给多少”以及“通过什么供给”等问题。

4.基层公共服务精细化治理模式

在基层公共服务供给过程中,囿于过度依赖基层政府传统单一僵化的供给方式,容易导致基层公共服务供给模糊、粗放和被动,往往造成基层公共服务资源配置的“无序损耗”,进入民众过度依赖政府服务的“福利陷阱”。因此,应当摒弃以政府为中心的封闭治理,解决精细化治理中“各自为战、权责失衡、配合不力、职能交叉”等问题,实现精细化治理质量和治理能力可持续发展。据此,以民众真实诉求为切入点,以基层公共服务精细化供给共建共享共治综合服务平台为核心点,可探索构建“横向(关联主体集成服务)——纵向(产品供给协同服务)——深度(统筹兼顾精细服务)”为结构形式的基层公共服务精细化供给治理三维立体交互嵌入模式,最终实现横向到边、纵向到底的无缝隙精细化治理。

5.基层公共服务精细化治理路径

打破基层公共服务传统治理“强政府,弱社会”的二分法思维,以服务人本理念为导向,对普適性基层公共服务供给路径进行重塑,着力开展基层公共服务精细化治理的主体能力建设,以满足民众差异化、多元化、个性化的基层公共服务诉求为核心。同时,还要以精细文化建设、电子政务建设、基层组织建设、人才队伍建设为内容,优化治理流程,创新治理工具,完善治理标准,实现基层公共服务供给定位精确、发力精准、过程精细、品质精益,解决基层公共服务精细化治理中“推进什么”“谁来推进”“怎么推进”的问题。

6.基层公共服务精细化管理

以基层公共服务精细化治理的目标、流程、对象、资源、供给主体、成本、绩效、质量为管理对象,化解外部基层公共服务需求压力和基层公共服务精细化治理目标间矛盾,内部权责结构失衡和非政府组织参与能力薄弱间矛盾、精细化治理可持续发展与治理资源过度浪费间矛盾等多对突出矛盾,建构横向协作、纵向互助的基层公共服务供给互动机制、协调机制、问责机制、动态监控机制和统筹联动机制,解决基层公共服务精细化治理中“为何管”“管什么”“怎么管”“谁来管”等问题。

综上,通过对基层公共服务精细化治理行动指向、宜适性和结构框架进行初步探究,剖析出基层公共服务精细化治理内部各要素间的逻辑关联,试图更加科学地揭示基层公共服务精细化治理的内在机理,从而增强其现实指导力和说服力。鉴于基层公共服务精细化治理涉及要素的差异性、复杂性和多样性,以及治理流程的动态性、利益性和权变性,本研究只是初步探讨了基本分析框架和内在理论逻辑,还需进一步应用于实践并不断优化完善。此外,在基层公共服务精细化治理过程中,很可能会由于对精细化治理秩序和确定性的偏爱与渴求,数据治国和指标治理的崇拜,使基层公共服务治理陷入秩序唯美主义、数据崇拜和技术决定论的迷思[24],如果这些问题长期得不到处理,也会对整个基层公共服务精细化治理系统产生消极影响。今后基层公共服务精细化治理系统的进一步深化研究,显得尤为重要。

参考文献:

[1]唐亚林,钱坤.城市精细化治理的经验及其优化对策——以上海“五违四必”生态环境综合治理为例[J].上海行政学院学报,2019,20(2):43-52.

[2]蒋源.从粗放式管理到精细化治理:社会治理转型的机制性转换[J].云南社会科学,2015,(5):6-11.

[3]孙荣,薛泽林.新常态下的社会治理精细化与赋权改革——以F省S市便民服务中心为例[J].福建论坛(人文社会科学版),2016,(4):75-80.

[4]陆志孟,于立平.提升社会治理精细化水平的目标导向与路径分析[J].领导科学,2014,(13):14-17.

[5]锁利铭,冯小东.数据驱动的城市精细化治理:特征、要素与系统耦合[J].公共管理学报,2018,15(4):17-26+150.

[6]李大宇,章昌平,许鹿.精准治理:中国场景下的政府治理范式转换 [J].公共管理学报,2017,(1):1-5.

[7]杨雅厦.以全新维度提升社会治理精细化水平[N].光明日报,2016-01-04.

[8]孙涛.当代中国社会治理精细化转型及路径探析[J].北京交通大学学报(社会科学版),2017,16(4):105-110.

[9]唐皇凤.社会主要矛盾转化与新时代我国国家治理现代化的战略选择[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2018,39(4):7-17.

[10]容志.基层政府公共服务供给的问题与对策:基于上海的研究[J].上海行政学院学报,2011,12(6):43-51.

[11]柴彦威,郭文伯.中国城市社区管理与服务的智慧化路径[J].地理科学进展,2015,34(3):466-472.

[12]周进萍. 推动社会治理精细化 提升政府社会治理绩效水平[N]. 南京日报,2017-05-31(A06).

[13]Srensen E, Torfing J. Making governance networks effective and democratic through meta governance[J]. Public administration,2009,87(2):234-258.

[14]宁华宗.微治理:社区“开放空间”治理的实践与反思[J].学习与实践,2014,(12):88-96.

[15]Kodama M. Community management support through community-based information networks[J]. Information Management &Computer Security,1999,7(3):140-150.

[16]陳晨.城市治理精细化转型路径分析[J].中共珠海市委党校珠海市行政学院学报,2015,(1):38-41.

[17]陈娟.“双向互动”:公共服务供给主体的角色定位与路径选择[J].中共福建省委党校学报,2012,(2):53-59.

[18]张英菊.亟需提升城市危机管理精细化水平[N].学习时报,2016-05-05.

[19]李晓林.从公共服务标准化实践看精细化管理趋势——以北京市公共服务标准化建设实践为例[J].中国标准化,2012,(3):108-111.

[20]勾学玲.政府购买社会工作服务的角色定位[J].中国党政干部论坛,2017,(8):77-80.

[21]刘银喜,任梅.精细化政府:中国政府改革新目标[J].中国行政管理,2017,(11):107-110.

[22]柯尊清,崔运武.社会治理精细化的生成机理与运行逻辑研究[J].理论月刊,2018,(5):156-161.

[23]何继新,郁琭.基层公共服务精细化治理的逻辑关联、社会行动与路径创新[J].北京行政学院学报,2018,(1):43-51.

[24]唐皇凤.我国城市治理精细化的困境与迷思[J].探索与争鸣,2017,(9):92-99.

On the Construction of Grassroots Public Service Promoted

by Meticulous Governance: Oriented Action, Appropriate Condition and Structural Framework

He Jixin / Yu Lu / He Haiqing

Abstract: The construction of grassroots public service promoted by meticulous governance is an innovative service mode that is embedded in the management concept of enterprise refinement. Compared with the traditional grassroots public service supply, public satisfaction and quality first are its clear goals, and it has significant features such as accurate object identification, precision model adaptation, fine process management and lean performance evaluation. The construction of grassroots public service promoted by meticulous governance is based on man's ultimate appeals for action, through the innovation of social institutional mechanism firming the foundation of management system,using standardized, sapiential and professional governance tools,integrating accurate, full-process, integrated and exploratory governance requirements, realizing government ,social, market and public collaborative efforts to promote the grassroots public service governance situation of co-construction, sharing and governance.The suitability of grassroots public service promoted by meticulous governance is a preliminary judgment on whether meticulous governance is suitable for the provision of grassroots public services,which is formed by governance effectiveness, governance supplying capacity, governance driving force and governance directing force.These four elements constitute the framework of judgment on the suitability of grassroots public service promoted by meticulous governance. Grassroots public service of meticulous governance system has its particular structure and hierarchy,among them, the horizontal level includes precise object, detailed content accurate target and so on three levels,the longitudinal vertical process including the premise (governance subject),foundation (the measure of service demand), condition (target identification), core (mode and path), guarantee ( fine management) and so on five levels, the two line constitute the structural framework of grassroots public service promoted by meticulous governance.

Keywords: Grassroots Public Service; Meticulous Governance; Suitability; System Framework