中国数字化监管的实践过程与内生机制

叶岚 王有强

摘 要: 数字化监管是线上智慧监管与线下实体监管高度融合一体化发展的监管现代化模式。中国数字化监管兴起于大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术应用成熟且政府信息化与社会信息化深度融合时期,但仍处于起步阶段,“互联网+监管”是数字化监管的重要形态。以市场监管综合执法体制改革背景下上海市L区市场监管部门数字化监管改革为例开展案例研究,提炼中国基层数字化监管“1-3-3”发生机制。结果表明,高层推动、动态策略平衡与效能提升的可见性是持续驱动基层数字化监管改革的核心要素。基层数字化监管是一个反复博弈不断调整的过程,合作治理的广度与深度决定于其对监管效能的实际贡献,技术迭代更新只能发挥“锦上添花”的作用。

关键词: 监管;数字化;互联网+;机制

数字化监管①是线上智慧监管与线下实体监管高度融合一体化发展的监管现代化模式。全球政府正在经历数字化大转型,数字化程度决定了信息化深度,政府信息化深度决定了数字中国的跃升高度。②2000年,时任福建省省长的习近平同志提出“数字福建”战略,在福建省大规模启动信息化建设,提出建设数字化、网络化、可视化、智能化福建的目标。2003年,浙江省启动“数字浙江”建设,推进电子政务改革,到2017年,浙江省信息经济核心产业总产出对GDP增长贡献率达17.6%。③2017年10月,党的十九大报告提出建设“数字中国”。2017年12月8日,在中共中央政治局第二次集体学习上,习近平总书记强调“加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善”。2018年国务院常务会议提出“互联网+监管”并将其写入2019年政府工作报告。在此之前,在金融监管、海关监管、药品安全监管、食品安全监管、畜牧屠宰监管、建筑市场监管、房地产市场监管、特种设备监管、货运站场安全监管等领域,各地都有不同程度的监管信息化探索,但较之数字化监管还存在较大距离。总体上看,中国的数字化监管正处于起步阶段。

一、数字化监管的时代需要

中国信息化与中国政府信息化发展脉络,对于理解中国数字化监管的时代定位具有重要意义。有学者将中国信息化发展总结为三个阶段:单机应用阶段、网络互联阶段和数据深度挖掘融合阶段。④在此背景下,中国政府信息化大体经历了四个发展阶段:2002年以前是政府信息化起步时期,建设重点是办公自动化与政府上网工程;随着《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》(中办发〔2002〕17 号)发布,电子政务12个重点信息应用系统开始建设并带动社会信息化发展,形成了政府信息化的基础网站架构和数字库资源;⑤2008年,国务院大部门制改革,国家信息化领导小组办公室整合入工信部信息化推进局电子政务处,政府信息化牵头部门从部级变为处级,这个阶段中国政府电子政务发展的总体脉络不太清晰,社会信息化快速发展并超越政府信息化。2012年党十八大以来,中国政府电子政务发展进入新阶段,突出表现为从条状的纵向系统发展成为块状的服务系统,形成纵横交错的服务网络,为服务型政府建设提供基本支撑。因此,从中国政府信息化的发展脉络来看,中国的数字化监管正处于政府信息化与社会信息化深度融合的发展阶段。

首先,数字经济与数字社会发展对数字化监管产生深刻影响。具体而言,政府监管对象及其活动形态日趋数字化,网约车、共享单车、民宿、新零售、新金融、直播等新业态、新模式、新经济不断涌现并快速扩张,传统监管方式不适应“互联网+”业态模式的裂变;新技术在作用于经济社会活动的同时,也日渐成为政府以数字化监管回应数字化时代新问题的重要技术支撑。其次,中央和地方政府深化“放管服”改革为推进数字化监管提供了重要的“窗口期”。党的十九大报告明确要求“转变政府职能,深化简政放权, 创新监管方式, 增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府”,“放管服”改革成为优化营商环境,激发市场主体活力的关键。2013年至2018年,各类市场主体较改革前增加了近80%,2018年前11月日均新设企业较改革前增加1倍多。⑥尽管市场主体不断增加,但市场监管机构却需要向“违法严惩,无事不扰”的方向发展,在减轻企业负担的同时加强事中事后监管,营造更加公平有序的市场环境。这就要求监管机构不断创新监管机制与监管方式,数字化监管就是其中的重要举措。再次,政府信息化深度发展也为数字化监管创造了条件。政府条块间纵横交错的信息化架构形成了数据传输和共享的基本条件,而数字化监管必须建立在数据共享与互通互联的基础上。同时,数字化监管也符合政府治理现代化的内在要求。

二、数字化监管的理论基础

数字化监管是新一代信息技术广泛应用与政府和社会信息化深度融合交汇时期的产物。研究重点梳理监管理论与实践沿革以及技术对政府治理影响两部分文献,契合“数字化监管”的两个重要方面。

1.监管理论沿革

从监管理论沿革来看,主要包括公共利益理論、监管俘获理论、监管政治理论、制度主义理论、回应性监管理论、后设监管理论与合作治理理论等。公共利益理论主张政府干预是对市场失灵的纠偏,但并未阐述“公共利益”的内涵以及为何政府干预是弥补市场失灵的最优策略。[1]监管俘获理论主张监管因利益集团需要而产生,监管机构也因其自利性而容易被利益集团俘获;该理论强调了监管者并非与价值无涉,但无法解释既然监管有益于监管者与监管对象,为何还会出现“放松管制”的呼声。[2]监管政治理论主张监管是国家对多元利益加以政治考量后作出的策略性平衡,但无法阐释国家的作用具体是如何发挥的。[3]制度主义理论认为监管是特定制度环境下的产物,监管者与监管对象都存在被制度化的过程,制度主义理论的优势是关注到宏观结构性因素,但无法回应相同宏观制度环境下监管改革的差异。[4]

放松监管运动后,监管理论的重点从监管者转移到多元主体的共同作用。回应性监管理论主张,关注监管权力运行比关注权力主体更重要,政府应联合政府以外力量共同实施干预;应当关注监管法律的间接影响,强调同等回应与间接处罚,培育社会系统的自我监管机制。[5]作为回应性监管的衍生,“后设监管”强调建立对监管者的监管或通过外部监管强化监管对象内部自我监管的机制,其优势是降低直接监管的惩罚或威慑造成的监管者与监管对象的冲突性,劣势是外部监管者以缺乏正向激励方式调动监管对象实施自我监管。[6]合作治理理论呼吁政府规制应走向合作治理,克服单一政府规制无法回应复杂的跨边界规制活动的局限;合作治理模式既包括政府跨部门协同,也包括政府、企业、社会主体、行业协会等的跨界别协同;尽管多中心网络结构或将松动传统科层制行政监管结构,但政府仍保留治理网络设计者与导控者的角色。[7]当然,政府并不会无条件走向合作治理。交易成本政治学认为政府改革也受到自身利益驱动,只有让渡权力有助于实现政府目标,政府才会向经济和社会组织让渡控制权。[8]类似地,只有当合作治理能够更有效地完成行政任务时,政府规制才会走向合作治理。

2.监管实践变迁

不少西方国家经历了从信奉自由主义到经济性监管、社会性监管的兴起,再到过度管制后的放松管制,这与我国市场监管体制变革历程有很大差异,但本质上都是政府与市场关系的博弈。中国市场监管体系的发展可以划分为三个阶段:第一阶段(1992年至2001年)是经济体制转型驱动的,党的十四大确立社会主义市场经济的经济体制改革方向后,行业领域开启政企脱钩;这个阶段的市场监管机构独立性较差,同时承担市场管理与宏观调控职能,机构设立及其与市场关系均带有计划性;第二阶段(2002年至2012年)是经济开放度驱动型的,中国加入世界贸易组织后需要形成与国际接轨的市场监管体系,初步形成了以经济性监管机构与社会性监管机构为架构的政府监管体系;第三阶段是经济结构升级驱动型的,在“放管服”改革大背景下,市场监管开始突出简化、高效、合作和参与理念,逐步走向综合性较强的“大市场监管”体系。[9]

客观上,中国市场监管环境面临供给与需求水平较低、多元风险并存、大市场与弱监管并存的特点;[10]主观上,监管改革主要以权力调整和机构重构为主,纵向权力运行结构出现了“集权-分权-再集权-再分权”的怪象迫切需要建立有效的协作治理结构。[11]有学者呼吁,破解中国监管困局,不是机构撤并的问题,而是政府与市场关系的重构。[12]从监管的视角来看,中国市场监管体制改革对监管结构调整的依赖远高于对监管能力塑造的重视。理论界与实务界对监管能力的关注主要集中在监管者与监管对象信息不对称,监管手段落后、队伍参差不齐等方面,对信息技术尤其是新一代信息技术在提升监管能力、优化治理结构等方面的作用缺乏前瞻性洞察,对其正在带来的颠覆性的变革缺乏充分的实证研究。

3.对新技术影响的辨识

数字化监管是互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术综合运用的结果。新一代信息技术对政府治理的影响主要集中在六个方面:

一是对权力结构的影响。新技术会推动政治权力重构。客观数据分析能够抽离政治领域的主观判断与情感因素,实现政治情感中立;[13]技术革命也能推动公众参与、民主协作并激发创新浪潮。[14]但数据和算法寡头也会与政府分享权力,或将人类社会推向智能寡头集权或全民议会。[15]

二是对政府结构的影响。新技术有助于缩小政府规模并催生协同网络。前者以替代行政管理体系中简单、重复、程式化的劳动等方式实现。后者是因为政府无法凭借自身力量将智能算法整合入公共产品和服务供给中,由此催生了政府与高校等专业机构跨部门协同的技术开发网络。[16]但科层制结构、部门信息孤岛与政企协作低效等不利因素也限制了新技术在政府治理模式变革中的作用。因此,新技术在政府治理创新中的应用迫切要求政府内部更加注重网络化协同治理,构建政府与政府、政府与企业、政府与公众之间的深度合作机制。[17]

三是新技术与行政伦理的关系。新技术的深度应用面临着行政主体责任缺失,个人基本权利过多让渡,数据规则和算法模型在两难情景中作出违背人类伦理的选择等困境。[18][19][20]对此,应当明确公民数据是政府治理的基础,公民数据所有权、控制权、处置权和发布权应交给公民个人。[21]基于“数据无善恶,数据使用者有善恶”的原则,政府有义务在算法中嵌入伦理规则,完善算法制定权与监督程序、数据资产开放共享、数据安全与价值分配、技术创新与社会风险平衡等,让道德伦理责任回归于人。[22]

四是新技术与行政理念的转变。新技术将使政府职能向人本主义行政转变,通过责任政府建设等方式,重新审视政府与公众关系。[23]新技术将使隐性政务知识显性化,使政府克服知识匮乏问题,推动传统行政体制从暴力属性转向知识管理属性。[24]同时,新技术将推动政府摒弃科层制束缚,寻求有助于信息交换、垂直整合与横向集成的扁平化治理模式,降低复杂技术的集成难度。[25]数据时代迫切需要政府治理理念创新与政府治理思维方式变革,政府应当尽快形成隐私保护与数据安全解决机制,培养和吸引专业技术人才,培育专业性领导机制,逐步形成科学评估与伦理矫正机制。[20][26]

五是新技术与治理工具的创新。新技术借助全样本数据采集与低成本大计算让社会科学预测变得更加精准,显著提升了政府数据计算速度与准确性;新技术发展使得物理空间、虚拟空间和人类空间互相映射,使社会风险动态监测预警、多因素科学决策、群体和个体实时分析、政府内部全程化权力监督等成为可能。[17][20][27]此外,政府的传统经济社会治理制度、规则、方式与智能经济、智能社会的治理需求不相适应,尤其是缺乏面向算法和数据的治理方法,或在部分领域出现权力真空与权力模糊,迫切需要政府对经济社会的治理工具的调整与变革。[28]

六是新技术对治理效果的影响。以人工智能为例,学术界普遍认为智能技术的发展或多或少都能在某些方面超越人类,因此表现出更高的治理绩效。按照学术界将人工智能划分为弱人工智能与强人工智能的区分方式,弱人工智能技术最突出的贡献是帮助化解了部分政府治理中的“痛点”“堵点”,并在提高科学决策,强化行政效率、提升预测水平与增强公共服务个性化水平等方面发挥了积极作用;[26]强人工智能技术则能通过不断增强的对复杂模糊环境的应变能力,在信息不完全的情况下进行综合判断和辩证分析,全面超越人类管理水平并替代或协助人类从事创造性工作。[18][29]

三、数字化监管的实践探索

中国数字化政府建设基本呈现东部沿海城市发展较快而中西部城市發展相对较慢的特点,上海是全国最早实施“互联网+监管”改革的城市之一。本文以上海市L区数字化监管改革为例,就数字化监管的形成过程及其影响,进行微观案例解剖。L区是上海市中心城区,陆地面积18.71平方千米,水域面积1.81平方千米,常住人口65.62万人,企业3万多家,个体户1万多家。2018年1月,L区市场监管局发布《L区市场监管服务网格化指挥平台建设实施意见》,提出以“履职工作法制化、监管责任网格化、监管流程标准化、监管手段信息化”原则实施市场监管网格化,推动传统监管模式向智慧监管转变。

1.多轮改革压力向基层传导

L区市场监管体系经历了行政区划调整与市场监管综合执法体制改革两次大规模机构调整。一是行政区划调整,2011年,L区与M区两区撤销建制形成新的L区,市场监管部门相应整合。这个时期的突出特点是分段监管,工商行政部门负责流通环节监管;质监部门负责生产环节监管;食药监部门负责消费环节监管。二是市场监管综合执法体制改革,在2013年国务院和上海市层面对食品药品安全监管由分段监管转向统一监管基础上,2014年和2015年,上海中心城区和郊区县相继以更大的改革力度直接整合工商、质监、食药监三部门以及物价检查所价格监督检查职能,成立区市场监管局。经历两次改革后,L区市场监管部门的监管对象不断增加,监管要求日益提高,监管机构面临巨大的压力和挑战。基层同志提出:“改革目标和理念是实行基层综合执法,一顶大盖帽、一支队伍进一家市场主体,将所有的问题都监管了。理念是好的,但是基层队伍老化,怎么可能成为‘全科医生?来自基层的改革对基层管理带来极大挑战,这么多的职能怎么来改,应该探索什么样的管理方式,才能更加有效提升基层市场监管水平?”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)这些意见应该重视。

2.上级加压与基层探索

市场综合监管体制改革是从基层发起的监管体制改革,不同于以往任何一次“自上而下”的机构改革,基层综合监管体系在运行过程中面临的改革“阵痛”也受到市领导的高度关心。2016年12月,上海市主要领导在L区调研城市网格化管理工作时,提出L区是上海市最早实施城市网格化管理的区域,是不是能夠用网格化管理的理念来实施市场监管?而L区工商局自2005年起开始推行以分组划块的网格化管理模式,实施流通环节监督执法的做法。L区区长随即指示市场监管局局长“我们干”。

“2017年春节我们开始研究在市场监管领域引入网格化管理,提高行政管理的效率。在市场监管局工作会议上,我们向全局提出了市场监管网格化的基本原则,基本前提是法律框架不能突破,创新必须在现有体制下。”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

2017年,L区市场监管局率先在基层所实施市场监管网格化管理试点,核心是责任到人和业务流程标准化,等到条件成熟时,再进一步叠加信息化与智能化应用。此时恰逢“史上最严”《上海市食品安全条例》发布实施,L区率先在食品安全监管和无证无照整治两个重点领域试点网格化管理,取得了一定进展。“对L区来说很难,这些很多是本土的或经营了数十年的草根美食。”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

2017年10月,L区市场监管局网格中心正式试运行,得到了市领导和总局领导的鼓励。“市领导、总局领导等都过来调研,给予我们充分的鼓励。运行一年多以后,我们反复在思考,怎么样把基层网格监管做的更实。”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

3.数字化监管改革的扰动因素

基层市场监管机构既是市场监管综合执法体系的创新者与改革者,又是国家层面和高层级地方政府具体监管任务、监管要求和监管目标的执行者与实现者。L区市场监管服务网格化管理推进实施适逢国务院“互联网+政务服务”与上海市“智慧政府”建设快速推进时期。由于信息系统工程通常投入巨大,市场监管网格化中的信息化、智能化建设必须定位准确,否则将面临重复建设的问责压力。

国家层面。2018年6月6日召开的国务院常务会议明确提出“全面推行‘双随机、一公开市场监管方式,随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开”。2018年10月,国务院常务会议提出建设国家“互联网+监管”系统,明确接入各省市“互联网+监管”系统、社会投诉举报数据、互联网数据、第三方数据、重点行业、重点企业数据和政务服务数据等,推动监管标准化、全覆盖,运用大数据、云计算等推进精准监管、联合监管并实施对各地监管工作的监管。

“2018年国家层面提出‘互联网+监管,推动整个领域的市场监管,我们也在思考基层的重点是做什么。”“国办2019年出了全国层面‘互联网+的办法,在省市建设互联网+的监管系统,涵盖了市场监管的主要业务,将风险监测等都放进去了。如果我们自己再搞,会面临重复。”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

市级层面。2016年上海市、区两级开始建设事中事后综合监管平台,主要发挥证照分离“双告知”、市场监管“双随机”,联合惩戒数据应用、行刑衔接“老赖”查询与企业信用公示等功能。2018年4月成立的上海大数据中心,旨在进行全市公共数据资源归集、治理与共享,实现跨层级、跨部门、跨系统、跨业务数据交换、共享与应用,明确制度标准,保障数据安全,逐步推进政府数据开放,大力提升政务服务管理效能。各区也在陆续推进大数据中心建设,并将与市大数据中心对接。

创新基层市场综合监管机制与监管方式,必须以维护其在制度环境中“合法性”为基本前提。

“实现综合执法改革的目标只能靠基层探索和实践。”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)“网格监管是否与双随机、一公开是矛盾的?我们反复思考后认为,对一般的市场主体推进‘双随机、一公开;但对涉及安全和百姓利益的市场主体,实施全程监管——这是对人民群众最大的负责。”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

2018年,党和国家机构改革方案明确国家层面成立国家市场监管总局,上海市根据机构设置“上下对口”原则成立上海市市场监督管理局,至此一场“自下而上”形成的市场综合监管体制改革尘埃落定。理顺监管体制能够缓解基层部分压力,但并未直接触及监管能力提升方面的改革,特别是原工商、质监与食药监信息系统建设标准都不一样,使用时无法直接整合做全生命周期监管。

“市里三个局的系统和信息化基础都不一样,工商由一家建设;质监有多个系统,多家单位在建设;食药监的系统就更多了”“我们当时想做食品全生命周期监管,但如果只能依靠人工批量导入,在数据冗余和数据校验上会有问题。所以没有必要进行两次录入,过去已经很成熟的系统和流程,也没有必要打破它”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

预算也是基层“卡脖子”的方面。因此,L区市场监管局选择有所为,有所不为。“市局在做的系统,我们坚决不做,能够购买服务的,我们坚决不做”“当时我们的预算1300万,现在是250万”。(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

4.数字化监管的改革路径

第一,整合数据资源,强化数据应用。一是结合《上海市食品安全条例》对餐饮单位“明厨亮灶”要求,将食品远程监测信息接入市场监管服务网格化指挥平台,覆盖大中型企业、学校食堂、养老院食堂、集体配餐等高风险市场主体,最大限度地对餐饮单位后厨“脏乱差”问题进行监督和纠正,并督促企业强化主体责任。二是与国家市场监管总局下属大数据公司合作,获得企业精准画像,为基层市场监管人员提供决策和执法辅助。企业画像根据企业招聘信息、政府采购信息、股权结构、关联活动、舆情报道等全方位信息通过大数据分析得到,由大数据公司提供算法和技术支撑,市场监管部门仅采购数据关联结果。三是通过生物识别等技术对特种设备维保主体责任落实情况进行监督,对未及时维保、值守人员擅自离岗等情况进行问责。四是市场监管服务网格化指挥中心同时具备食品安全应急指挥中心的功能,对于平稳舆情与突发事件应急处置起到了重要的支撑作用。后续还将进一步完善手机端闭环流程,内部指挥调度模块,后台支撑模块,将监管人员定位、监管轨迹、监管流程等进入网格化管理系统,实现对监管人员的监管与内控。

第二,完善责任落实,提升管理效能。各个市场监管所根据日常监管需要划分网格,每个网格配置2-6人,确保市场监管责任从落实到基层所向落实到网格延伸。L区市场监管服务网格化管理体系旨在发挥三个方面的功能:一是进一步改善基层所市场监管业务忙闲不均的问题,通过精细化管理使业务分配更加平衡;二是通过明确网格长晋升,拓宽晋升通道,完善岗位晋升与收入挂钩,进一步调动基层市场监管人员的工作积极性和主动性;三是通过监管责任落实到网格,业务量化考核落实到网格,更有针对性地推动市场监管综合执法业务融合、队伍融合、管理融合与效能融合,推动统一集中的市场监管改革取得实质性进展,真正实现机构改革从“物理整合”到“化学融合”的蜕变。

市场监管服务网格化指挥中心成立后,L区的申投诉举报处置效能与食品安全城市满意度均明显上升,综合市场监管效能进一步提高;网格化管理体系建设不断完善,业务流程持续优化,网格化指挥平台的决策辅助功能进一步发挥。然而,L区市场监管局负责人表示:

“市场监管网格化的主体不是平台和业务系统,而是理念和管理模式;重点是通过责任到人,打通基层市场监管‘最后一公里”。

“在构思阶段,没有可以借鉴的经验;在建设阶段,我们发现基层建设‘互联网+是多么的困难,面临着数据壁垒、条线壁垒等;在调整阶段,我们决定从网格化管理体系、机制和管理模式上加以完善。”(L区市场监管局访谈记录,2019年3月27日)

四、结 论

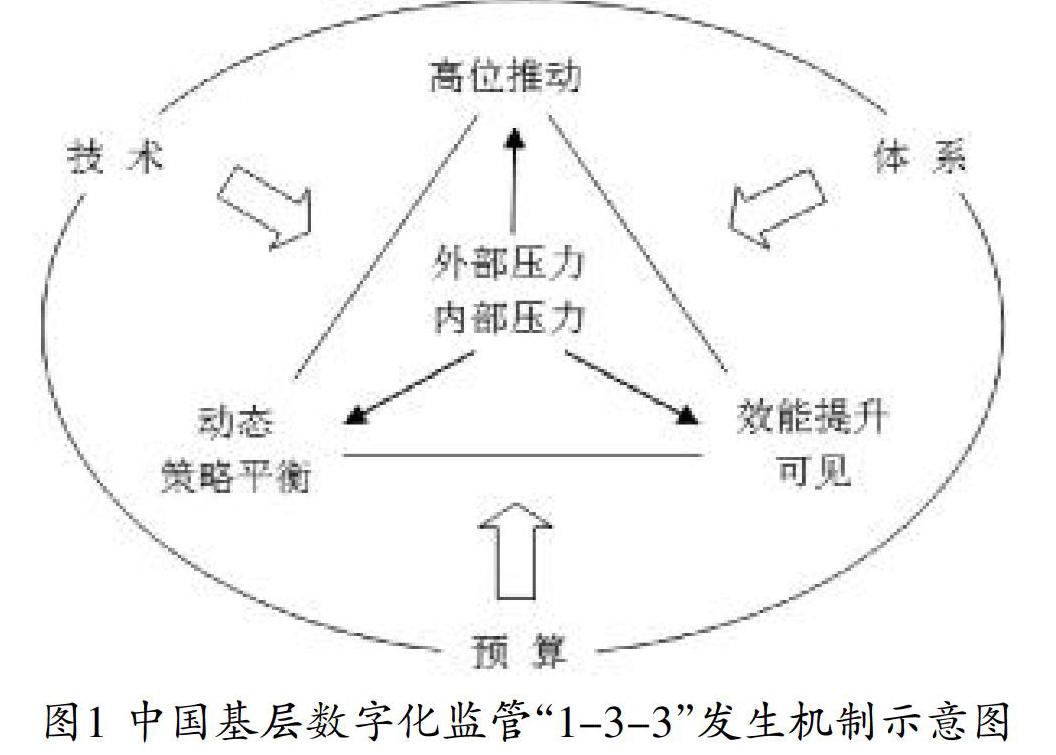

数字化监管是综合市场监管改革背景下对复杂监管情景的系统性回应,中国基层数字化监管的出现有其偶然性,也有必然性,这取决于数字化监管的发生条件是否成熟。现有监管理论大多聚焦探讨宏观层面或中观层面的问题,而中国基层数字化监管“1-3-3”发生机制(见图1)则从微观层面揭示了中国基层数字化监管的发生逻辑。

第一,“1-3-3”发生机制中的“1”是内外部压力传导。外部压力主要是指监管机构合法性的压力,内部压力主要是指提升监管效能的压力。在案例中,外部压力主要来自上级监管部门以及地方政府绩效考核、失职问责与晋升择优的压力;内部压力主要来自监管机构整合后,原本跨部门职责内部化所带来的融合不畅,监管队伍“本领恐慌”与监管任务更加繁重之间的矛盾。当双重压力同时作用时,更容易吸引决策者的注意力,激发决策者的变革需求。这也意味着数字化监管改革必定是问题导向的。

第二,“1-3-3”发生机制中的第一个“3”是三重核心要素。核心層的第一个要素是“高位推动”,监管数字化改革不同于其他领域的改革,信息化建设牵涉资源众多,数据交换共享涉及部门利益,因此得到主要领导的首肯是改革持续快速推进的关键影响因素。在案例中,L区市场监管网格化最初是上海市主要领导提出的,平台上线后又持续得到了总局和市领导的肯定,这对于提振基层创新突围的信心大有裨益。核心层的第二个要素是“动态策略平衡”,数字化监管看似是技术问题,但实际上更是政治问题。监管政治理论主张监管是国家对公共利益、监管者利益与监管对象利益的策略性平衡,案例研究从基层监管主体的视角证实了这种策略性平衡的存在;进一步看,由于数字化监管的复杂性与外部环境的快速变化,这种策略性平衡不是单次博弈的结果而是反复博弈不断调整的过程。概言之,由基层监管者自下而上推动的数字化监管改革必须强调动态策略平衡。核心层的第三个要素是监管效能提升的可见性。改革成效是持续深化改革的最好理由,这一点符合交易成本政治学与合作治理理论对政府自利性的判断,只有当数字化监管改革能够真正提供清晰可见的改革绩效时,监管机构才会让步自身利益并谋求与技术公司或跨部门、跨层级的更多合作。

第三,“1-3-3”发生机制中的第二个“3”是技术、体系与预算三维支撑。首先是技术支撑。尽管新一代信息技术的创新迭代容易被认为是数字化监管的核心驱动力,但是案例研究结果恰恰表明,技术仅仅发挥了“锦上添花”“如虎添翼”的作用。这是因为大数据、智能技术等所能够带来的增强感知、自动预警、提供预测和决策辅助等功能在基层改革中已经变得可以预见,但能够在多大程度上实现反而取决于技术以外的因素。

其次是体系支撑——治理体系、制度体系与文化体系。治理体系解决监管主体与谁合作,如何合作等治理结构方面的问题;如案例所示,选择有经验的数据公司能够为监管主体带来额外的数据富矿;而独立选择不同技术公司承担信息系统开发,则会增加未来数据关联的难度。制度体系是推动监管行为规范化、标准化、专业化,提升政府跨层级、跨部门、跨业务数据共享开放程度,加强政企数据深度互联互通的基础性管理架构。换言之,极大激发数字化监管改革的瓶颈是触动部门利益的业务流程再造,而推动业务流程再造的关键是制度创新而非技术变革。文化体系是提升监管效能的内生动力,在基层数字化监管改革案例中,市场监管局主要领导反复强调市场监管网格化是理念和模式创新,这种理念也将通过改革逐渐向整个监管组织渗透,逐渐形成一种共识性的监管文化。

最后是预算支撑。数字化监管最终是要极大挖掘数据价值来提升监管效能,化解市场监管综合执法体制改革后基层监管机构面临的现实压力。但是政府数字化的金钱悖论普遍存在,即信息化建设情况较好的地方通常财政更为富裕,但资金投入越多的信息化工程未必对效能的促进作用越大。这也意味着在数字化监管实践中,预算尽管重要,但只是保障性因素而非核心驱动要素。

综上所述,中国基层数字化监管发生机制揭示了中国数字化监管的形成过程,弥补了现有监管理论对数字化监管微观形成机理关注不足的缺陷。案例分析与理论归纳进一步表明,数字化监管不同于以往任何时期的政府信息化工程,后者主要关注虚拟政府建设情况,而数字化监管的根本追求是实现线上智慧监管与线下实体监管的高度融合,因此,深化数字化监管改革必须重视线上应用创新与线下管理变革的统筹推进。

注释:

①数字化监管概念延伸自数字政府,数字政府是政府深度信息化时代的治理现代化模式。数字政府概念在西方文献中使用较多,国内一种观点认为,数字政府与数字中国相对应,鼓励使用数字政府概念;另一种观点认为,在以数据和算法为核心的“数据时代”(DT时代),政府信息化模式与以往传统信息化模式相比出现了质的提升,智慧政府更能表达政府深度信息化的走向与愿景。实践中,既有使用“数字政府”的,也有使用“智慧政府”的。由于“监管”词性特殊,既可作名词,也可作动词,一般监管之前的名词通常为被监管内容,因此用“数字化监管”作为“数字政府”相对应的概念更为合适。“数字化监管”与“智慧监管”的关系类似“数字政府”与“智慧政府”的关系,实践中也常有用“智慧监管”之处。

②十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏在第二届世界互联网大会上的发言, http://www.gyii.cn/m/view.php?aid=207375,2015年12月。

③兰建平:《浙江为什么要把数字经济作为“一号工程”来抓》。中国网,http://zjnews.china.com.cn/jrzj/2018-02-05/139603.html,2018年2月5日。

④中国科学院院士、中国电子学会云计算专家委员会副主任委员、中国大数据专家委员会副主任委员梅宏在第九届中国云计算大会上的主题演讲,2017年6月14日。

⑤即办公业务资源系统、金关、金税和金融监督(含金卡)四个工程以及宏观经济管理、金财、金盾、金审、社会保障、金农、金质和金水等八个业务系统,被称为“十二金工程”。

⑥《行政审批制度改革:小切口取得大成效》,《光明日报》2019年1月5日,http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/05/content_5355090.htm。

參考文献:

[1]Roger Sherman.The Regulation of Monopoly[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1989:3.

[2]W.ViscusiKip, JohnM.Vernon,Joseph E.Harrington,Jr..Economics of Regulation and Antitrust[M]. Boston:The MIT Press, 1995:34.

[3]Steven K. Vogel.Freer Markets, More Rules:Regulatory Reform in Advanced Countries[M]. Ithaca and London:Cornell University Press, 1996:268.

[4]Leigh Hancher, Michael Moran.Organizing Regulatory Space[A]. in Leigh Hancher and Michael Moran(ed).Capitalism, Culture and Economic Regulation[M]. Oxford:Clarendon Press, 1989:271 -299, 922.

[5]刘鹏,王力.回应性监管理论及其本土适用性分析[J].中国人民大学学报,2016,(1):91-101.

[6]刘鹏,王力.西方后设监管理论及其对中国监管改革的启示[J].新视野,2016,(6):83-89.

[7]宋华琳.论政府规制中的合作治理[J].政治与法律,2016,(8):14-23.

[8]蔡长昆.从“大政府”到“精明政府”:中国政府职能转变的逻辑——交易成本政治学的视角[J].公共行政评论,2015,(2):99-124,181.

[9]刘鹏.中国市场经济监管体系改革:发展脉络与现实挑战[J].中国行政管理,2017,(11):26-32.

[10]胡颖廉,慕玲.超越监管看安全:国家药品安全治理体系构建[J].中国行政管理,2017,(6):115-120.

[11]刘鹏,张苏剑.中国食品安全监管体制的纵向权力配置研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015,(1):28-34.

[12]刘亚平.中国式“监管国家”的问题与反思:以食品安全为例[J].政治学研究,2011,(2):69-79.

[13]刘波.人工智能对现代政治的影响[J].人民论坛,2018,(1):30-32.

[14]杰里米·里夫金.第三次工业革命:新经济模式如何改变世界[M].北京:中信出版社,2012:166.

[15]岳楚炎.人工智能革命与政府转型[J].自然辩证法通讯,2019,(1)21-25.

[16] Mikhaylov, Slava Jankin, Marc Esteve, and Averill Campion. Artificial intelligence for the public sector: opportunities and challenges of cross-sector collaboration[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences, 2018,376(2128):1-21.

[17]胡税根,王汇宇,莫锦江.基于大数据的智慧政府治理创新研究[J].探索,2017,(1):72-78.

[18]何哲.面向未来的公共管理体系:基于智能网络时代的探析[J].中国行政管理,2017,(11):100-106.

[19]柳亦博.人工智能阴影下:政府大数据治理中的倫理困境[J].行政论坛,2018,(3):97-103.

[20]胡洪彬.人工智能时代政府治理模式的变革与创新[J].学术界,2018,(4):75-87.

[21]阿莱克斯·彭特兰.智慧社会:大数据与社会物理学[M].杭州:浙江人民出版社,2015:173-174.

[22]贾开,蒋余浩.人工智能治理的三个基本问题:技术逻辑、风险挑战与公共政策选择[J].中国行政管理,2017,(10):40-45.

[23]高小平、王欣.智能化:现代行政管理的方向[J].中国行政管理,2002,(11):17-19.

[24]何哲.人工智能时代的政务智慧转型[J].北京行政学院学报,2018,(1):52-59.

[25]Layne, Karen and Jungwoo Lee. Developing Fully Functional E-government: A Four Stage Model[J]. Government Information Quarterly, 2001,18:122-136.

[26]陈振明.政府治理变革的技术基础——大数据与智能化时代的政府改革述评[J].行政论坛,2015,(6):1-8.

[27]倪东辉,倪佳琪.基于人工智能视角的政府管理创新[J].安庆师范大学学报(社会科学版),2017,(8):99-102.

[28]杨述明.新时代国家治理现代化的智能社会背景[J].江汉论坛,2018,(3)11-23.

[29]童天湘.论智能革命——高技术发展的社会影响[J].中国社会科学,1988,(6):3-17.

Practice Process and Endogenous Mechanism of Digital Regulation in China

——A Case Study of Shanghai L District Administration for Market Regulation

Ye Lan / Wang Youqiang

Abstract: Digital regulation is mode of regulatory modernization which tightly combines online intelligent regulation and offline entities regulation as a whole. Digital regulation in China booms in an era when new technologies such as the big data, cloud computing and artificial intelligence are widely used and the informatization in government and society are deeply fused. However, digital regulation in China is still in its infancy. The "internet+regulation" is an important form of digital regulation. A case study of the digital regulation reform of the Shanghai L district administration for market regulation is conducted under the formation of the market regulation comprehensive law enforcement system. The endogenous mechanism of the local digital regulation in China is concluded as a "1-3-3" framework. The results show that top drive, dynamic balance strategy and visible efficiency improvement are the core elements of the local digital regulation practice, which is full of repeated games and constantly adjustments. The width and depth of collaborative governance depends on its contribution to the regulatory effectiveness. Technical update is no more than "the icing on the cake".

Keywords: Regulation; Digital; Internet+; Mechanism