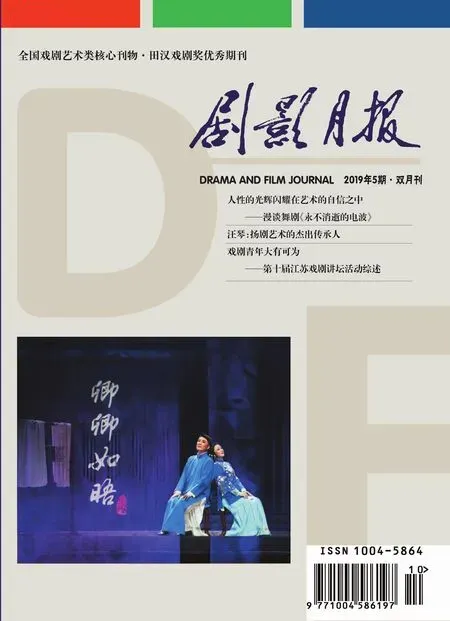

汪琴:扬剧艺术的杰出传承人

丁邦元

在百花齐放的文艺舞台上,扬剧作为流行于扬镇、沪宁地区的优秀地方戏,广受人民的青睐。扬剧迄今已有二百多年历史,列入国家级非物质文化遗产名录,艺术流派纷呈,名家辈出。近现代扬剧名旦中,有以高秀英为代表的高派和以华素琴为代表的华派,二人均享誉剧坛,是扬剧文化艺术宝库中两颗璀璨的明珠。

扬州市扬剧团国家一级演员、国家级非物质文化遗产扬剧代表性传承人、享受国务院特殊津贴、扬州市人民政府授予终身成就奖的艺术家汪琴,是扬剧华派宗师华素琴的入室弟子。华派表演艺术的特色是以深厚扎实的基本功为基础,以细腻真切、深刻入微为表现特征,善于利用内心体验和各种表演手段,形神毕肖地塑造鲜活的人物。汪琴是华派门中最具代表性的杰出传人,她对华派的传承不在一戏一曲、一招一式,而在传其要意,承其精髓,在继承传统的基础上走出了一条有自身特色的新路。这条路就是汪派扬剧之路。

一、传承华派艺术精髓,开创汪派扬剧之路

当初,在华素琴老师收汪琴为徒时,师父就语重心长的告诉她:“学艺不能一味的模仿,要创立自己的特色,继承固然非常重要,但创新更是你们这一代扬剧人的责任和担当”。汪琴牢记师父的教导,在传承华派艺术特点的基础上,根据自身的条件和水平,走出了与众不同的汪派戏路。

汪琴戏路宽广,文武兼备,唱做俱佳。她对每出戏中所扮演的角色,有自己的理解和独立思考,绝不盲从。她演戏的座右铭是“不重复别人,更不重复自己”。每接一个角色,她首先要在生活中寻找形象的种子,将内心与人物共鸣,根据剧本规定的人物性格,设计出生活的、真实的、艺术的、美化的形体动作和情感表现,努力塑造“这一个”。每场演出保持“第一次”的新鲜感,因而她所扮演的近百个角色,灵动鲜活,精彩纷呈。人们常说:“汪琴演什么,像什么,真实感人”。

汪琴在舞台上塑造了众多的古代、近代和现代人的形象。人物的命运和性格各不相同,有的如寒冬的一盆炭火,温暖了受伤者的心灵;有的如深夜的一堆篝火,送给迷茫者眼前的明亮;有的则如熊熊烈火,喷发着爱与恨的激情。汪琴与刘葆元的专著取名“火之韵”,这就是汪派艺术的显著特征。

汪琴教授徒孙李晨学习扬剧《采莲》

汪派艺术的内核是“情”。汪琴十分重视自己所扮演的角色的外在形象与内心情感的深层融合。她在现代戏《风雨潭》中扮演农村女青年童玲,初恋男友李晓台遭受政治迫害之后,她不离不弃,当得知李晓台得到平反昭雪、即将返回家乡时,她胸中充满无限喜悦的激情,通过一段高亢激昂的“串十字”,象一座火山的岩浆涌涌喷发出来。她在新编古装戏《血冤》中,扮演吴诚道的妻子刘翠娥,开始表现的是与丈夫的相濡以沫之情;当她得知嫂嫂韩素娘是蒙冤入狱,探监时倾吐出满腔悲情;当她觉察并认定丈夫吴诚道是谋杀兄长的凶手,面对吴诚道对她的苦苦哀求,她毅然决然要为兄报仇,为嫂洗冤,痛斥人面兽心的丈夫,表现与其决裂之情;当她奔赴公堂时,嫂嫂已被昏官处斩,她怀着无限悲情与绝望之情,一头撞死在公堂的木柱上,以血洗冤。她扮演的刘翠娥与丈夫吴诚道之间的情感纠葛,开始是微波荡漾,接着是波澜起伏,直至狂涛拍岸,最终宛似九天瀑布狂泻而下,渲染得淋漓尽致。她在《皮九辣子》中扮演的寡妇顾二嫂,把一个被侮辱、被损害的农村青年寡妇与救护者皮九之间苦难的感情历程,从畏惧、歉疚到信任、相爱,演得真诚而含蓄,大胆而自重,既真实可信,又楚楚动人。著名导演胡伟民和中国戏曲表演学会理事长胡芝风看后异口同声称赞:“汪琴是难得的好演员,顾二嫂让她给演活了。”

她在现代戏《杨开慧》中扮演杨开慧,在《杜鹃山》中扮演柯湘,在《红色娘子军》中扮演琼花,在《金环银环》中扮演金环等等,这些女性英雄的壮志豪情,都在她所塑造的人物身上得到了充分体现。汪琴所塑造的近百个舞台人物,各自的浓情、深情、恋情、柔情、悲情、欢情,乃至绝裂之情,都有着恰如其分、确到好处的体现。以情入戏,以情塑人,以情感人,以情教人,这是汪派表演艺术的一大特色,具有亮丽的丰采。

二、借鉴古典名剧,弘扬古城风骨

党的十一届三中全会后,平反了大量冤假错案,汪琴与爱人刘葆元深有感触。在这一特定的形势下,他俩借鉴古典名剧《魔合罗》的创意,结合对冤假错案的某些认识与思考,萌生出写戏的念头。

多年来,汪琴和刘葆元在紧张的排戏演戏之余,曾翻阅过不少元明杂剧,他们想到了元杂剧中的《张孔目智勘魔合罗》,这是一出描写冤案的元曲。剧中冤案发生在亲属之间:堂弟欲霸占堂嫂,毒死堂兄,威胁堂嫂不遂,反诬堂嫂药杀亲夫,买通县衙师爷将堂嫂屈打成招。掌管文书档案的孔目,阅卷时发现疑点,通过为死者带信的老汉留下的“魔合罗”线索,将冤案审理清楚,还被冤者清白,给真凶应有下场。他俩重新翻阅这出古典名剧,顿觉眼前一亮,茅塞顿开。

传承经典,借鉴《魔合罗》创意,立足“知错改错,原告为被告翻案”主题的推演,一个在别的公案戏里从未出现过的艺术形象——主人公刘翠娥出现了,随之,刘翠娥为自己翻案,翻案不成,触柱自尽,以血洗冤的故事出炉。以古典名剧为依循,以现实生活为基础,一个具备东方大悲剧品质的扬剧《血冤》由此得名。

汪琴、刘葆元(国家一级编剧)夫妻俩虽然文化底子并不深厚,但凭着共同的喜爱看书学习的良好习惯和丰富的舞台实践经验,以“蚂蚁啃骨头”的精神,近一年时间的“地下工作”(怕写不出剧本来落人笑柄)写出初稿,第一时间送给江苏省原文化厅厅长王鸿先生审阅,获得初步肯定,同时提出改进意见,并出面邀约相关专家看戏、座谈,为剧本把脉。经过9 次大改和30 次小改以后,搬上舞台,深受观众欢迎。省委宣传部原副部长陈超曾在《新华日报》撰写评价文章《好一个刘翠娥》,盛赞刘翠娥“能知错认错,知错就改的高尚品质”。1985年,扬剧《血冤》参加江苏省庆祝建国35 周年调演,获得江苏省戏剧“百花奖”7 项大奖。后应江苏省昆剧院之约,改编成昆曲晋京演出,获文化部“文华新剧目奖”,两名主要演员获“梅花奖”,剧本收入中国政协50年《昆曲大全》。全国有13 个剧种30 多家剧团将扬剧《血冤》移植上演。

扬剧《血冤》的创作和演出获得成功,使汪琴、刘葆元夫妇的创作激情更加旺盛,继《血冤》之后,他俩借鉴名典名剧或名著,接连编创了《千金乞丐》(盛世女丐)《红颜泪》《挑帘》和《蒲团惊梦》等剧目。

汪琴和刘葆元的老领导王鸿先生送给他们一本《老扬州》,在他的自序中对这座城市有这样的评价:“在它的精神仓廪中储存着饱满的道德勇气与人格力量。”他俩久居扬州,经常感受到具备这种道德勇气与人格力量的模范人物就在身边。

上世纪90年代末,一位从扬州远赴新疆的医生吴登云,在缺医少药的西部边陲,为柯族乡民巡诊治病30 多年。妻子不理解离他而去,儿女支持父亲扎根边疆。女儿因公殉职,长眠在帕米尔高原。老父因病离世,恰遇乌恰地震,为抢救伤员不能回家尽孝,多少年巡诊牧区一去数月无怨无悔,几十次输血给病人的总量相当于人体血液的总和,还在自己腿上揭下13 块皮,替严重烧伤的牧民婴儿植皮。正是因这种道德勇气与人格力量,他被誉为“白衣圣人”,他的事迹在全国广为宣传。汪琴和刘葆元深受感动,以这位老乡为自豪的同时,一种使命感油然而生,觉得吴登云的事迹是古城扬州风骨的具体体现,值得传承与发扬,决定写一出戏,让更多的扬州人了解吴登云,了解我们这座有着2500年文明史的古城风骨,使之发扬光大。

决心一下,义无反顾。办事雷厉风行是汪琴的一贯作风,请导演、邀演员、建剧组、筹措资金、组织采访,一切先期工作很快就绪。10 天时间,写出大型现代扬剧《帕米尔赤子》(吴登云的故事)。《帕》剧以最佳演员阵容与装备一经公演,即得到观众高度评价,产生广泛影响。《中国农民报》《北京电影报》《扬州日报》《扬州晚报》《扬州广播电视报》等多家报刊给予评价推介。扬州电视台跟踪报道,江苏电视台给出长段专题采访。中央电视台“戏曲频道”全剧播放。全国不少观众来电来函表示赞意。

作者采访扬剧名家汪琴

尔后,汪琴和刘葆元俩人又以民警陈先岩的先进事迹创作了《好民警陈先岩》,以灯泡厂厂长高仁林的先进事迹创作了《好人高仁林》、以扬州市环卫工人的先进事迹创作了《地平线下的彩霞》,以民警徐兆华的先进事迹创作了《背父》等剧目,上演以后均受到广泛好评。这些以歌颂扬州好人好事为主题的剧目,既是剧作家以剧本为载体、传承与宣扬扬州好人的固有美德,也是广大扬剧观众对这座古城精神仓廪中储存的饱满道德勇气与人格力量的崇敬和赞赏。

三、效仿先辈班社,创建民营剧团

随着电视的普及,多种样式影院的兴起,群众性自娱自乐活动样式的日益增多,进剧场看戏的观众日渐减少,扬剧也和其它戏曲团体一样,面临困境。1995年,汪琴从扬州市扬剧团退休,当时已有几个县级剧团因生存困难而停办,尚存的剧团也难保持经常性的演出。但扬剧仍有不少热心观众,当年不少扬剧团的主要演员仍有他们的铁杆粉丝。汪琴虽已离开剧团,但她仍视扬剧为生命,时刻关注着它的命运。面对剧团演戏难和观众看戏难的两难状况,她看在眼里,急在心中。

她曾翻阅过几本记述扬州文化艺术历史的书籍,了解清代乾隆年间扬州就有活跃于民间的“扬州乱弹”,这些由民间艺人组成的类似民营剧团的戏曲社团,活跃于乡间,受到广泛欢迎。当年她进入扬州市人民扬剧团,也听老团长潘喜云说过,他曾带领一帮唱大开口的艺人进入上海,在那里生根立足,后来和唱小开口的艺人联合成立了扬剧团,那时都是民营剧团。她从史书记载和老团长的讲述中受到启迪,认为自己可以仿效先辈的做法,组建民营剧团,攻破剧团演出难和观众看戏难的双重难关。

她将自己的想法对爱人刘葆元说了,真是“心有灵犀一点通”,刘葆元觉得这是个“金点子”,一拍即合。他对汪琴说:“你牵头组建民营剧团,不仅可以帮那些扬剧迷过过戏瘾,我们创作的新戏也可以及时搬上舞台了。”

汪琴觉得由自己组建的民营剧团,决不能是东拼西凑的草台班子,必须保证演出质量,而要做到这一点,必须有响当当的演员。为此,她先后征求了一批已退休或因剧团解散而闲居在家的老同事和老朋友的意见。其中有原扬州市扬剧团的主要演员陈惠泉、张小童、钱志钧,原镇江市扬剧团的主要演员、金派传人姚恭林和主要女演员金桂芬等。他们对汪琴准备创办民营剧团的设想均表示赞成,并乐意加盟。在爱人刘葆元的鼎力协助和一批老同事和老朋友的支持下,汪琴组建民营剧团的底气更足了。

建团伊始,为了购置服装、制作道具、绘制布景以及其它方面的演出需要,汪琴拿出了家中多年的全部积累,并得到几位热心于扬剧的企业家的支持,解决了经费困难。

值得一提的是,汪琴艺术团是上世纪九十年代扬州地区第一个能自编自演大型剧目的民营剧团,《扬州日报》曾有文章称汪琴是在这方面“第一个吃螃蟹的人”。

汪琴艺术团成立近10年,为城乡观众演出300 余场,观众达30 万人次以上,演出了《帕米尔赤子》等多部以歌颂扬州好人好事为主题的新编现代戏和《红楼梦》《玉蜻蜓》《恩仇记》等优秀古装戏。2001年她曾带着剧团无偿为基层演出20 场。在邗江区杭集镇搭台连演三天,2 万多观众从四面八方赶来,演出第3 天,忽然下起雷阵雨,但观众仍雷打不动,淋着雨看完演出,还有观众上台为演员撑伞,场面壮观。在扬州市区演出9 个点,有个残疾人摇着车子跟着跑了9个点,一场不落。

2005年,汪琴艺术团被中宣部、文化部评为“服务农民服务基层文化工作先进集体,先进民营文艺表演团体”。

四、精诚培育新苗,满园桃李芬芳

习近平总书记在十九大报告中说:“文化是一个国家、一个民族的灵魂,必须强化保护遗产传承,结合时代要求继承创新,让中华文化呈现出永久魅力的时代风采”。汪琴是实践这一指示的模范执行者,彰显她对中华文化的忠诚和历史担当,永做文化传承人的高尚情怀。

2008年,汪琴被授予国家级非物质文化遗产扬剧代表性传承人的称号,深感责任重大,决定停下亲手创办十年的汪琴艺术团,专事扬剧艺术的传承。当年即与《扬州晚报》联合举办“跟汪琴免费学扬剧”活动。报名当日,来自南京、镇江、泰州及本市县的一百多人到场,其中,有72 岁的老人和11 岁的小学生。这是奔着扬剧、奔着汪琴而来,她悉数收下。她开办《汪琴扬剧传习所》,借场地上大课,讲扬剧发展史,讲戏曲表演知识,教唱腔,教身段。她利用家里客厅、门前空地、小区广场教戏排戏。她为20 名女学员编排出“水袖舞”,参加扬州4.18 国际经贸旅游节迎宾活动,入选市政府庆祝建国60年大庆彩街表演,传授排演扬剧传统戏《探亲相骂》,深入社区乡镇公益演出。

扬剧是扬州地方文化的一个组成部分。为了传播扬剧艺术,汪琴多次走进扬州的大中小学校园,在那里开设扬剧讲座,边讲边做,边教边唱,使学生们领略到扬剧的文化内涵与艺术魅力。

一次,汪琴和扬州特殊教育学校的聋盲学生同台演出,这群聋盲学生表演的是歌舞节目。汪琴见到这群虽然身患残疾,但活泼可爱的学生,萌生出一个大胆的想法,她要教聋哑盲童唱扬剧。于是,她走进扬州特殊教育学校,直奔校长室,向校领导讲明来意,受到欢迎。大家认为,通过学习扬剧,可以使学生们体会到扬剧艺术的魅力,认识到扬州地方文化的博大精深,为这群特殊孩子添上这堂艺术课,很有意义。

汪琴开始步入给这群特殊孩子传艺的历程。她讲的第一课“什么是扬剧”,讲述扬剧的起源、形成和发展过程。教的第一个折子戏,是扬剧《挑女婿·采莲》。由聋哑生表演人物,盲生配唱,采用类似双簧式的排演方法,请音乐老师带领盲人女生,根据她原唱的录音,边听边学。请手语老师随着汪琴教练剧中角色的手、眼、身、步一招一式的动作与表情,编出完全相同的手语,表演者按手语表演。经过两个学期的磨练,折子戏《采莲》基本成熟,演出后,受到全校师生的一致好评。这出折子戏参加扬州电视台《扬州好佬》比赛,获得2011年度场冠军。

汪琴接着为孩子们排演《春草闯堂》选场“相府求证”。经过一年多的传承,“相府求证”选段向来校嘉宾汇报演出,赢得齐声赞叹,参加扬州市残疾人文艺调演荣获一等奖,参加江苏省残疾人文艺调演获得优秀奖,扬州电视台《关注》栏目跟踪拍摄实况、专题播放。汪琴的行动为扬剧传习聋哑盲人开了先河,创造了传承奇迹。学校要将两年半的讲课费用给她,她婉言拒绝,学校决定将这笔资金作为“汪琴奖学金”,奖给品学兼优的学生。

汪琴是个爱才如宝的人,看中女青年王苓芬是好苗子,因材施教,为她选戏、写戏、教戏,手、眼、身、步,内心外在,一招一式、点点滴滴孜孜不倦。王苓芬如海绵吸水,点滴不漏,很快冒尖,在许多文艺赛事中屡获高奖。

20年前,汪琴得知全国首届少儿戏曲大赛在南京举行,接近复赛,扬剧竞没有一人报名参赛。她想起在一次婚宴上,看到一个小女孩,被妈妈抱着站在椅子上,唱了一段扬剧《采莲调》,有板有眼,十分可爱。夫妻俩找到这个已经10岁的小学生韦丹,利用孩子课余时间,15 天把一出她老师的华派名剧《白蛇传》“断桥”选段教会。录像送审后,取得直接进入决赛资格。可喜的是,韦丹获得首届全国少儿戏曲大赛二等奖第一名的好成绩。当年,韦丹以《断桥》选段参加江苏少儿艺术节,获得一等奖。同年,又以此选段和汪琴新教的《挑女婿》“采莲”,随扬州少年宫赴澳大利亚交流演出,成为第一个带扬剧走出国门的小使者。

20年后(2016),已是加拿大永久居民的韦丹回到扬州,向汪琴重新学习扬剧,一年时间学会八出折子戏,多次参加公益演出,得到观众赞许。参加扬州电视台《明月梳妆台》栏目的“汪琴专题”,演出《挑帘》引人注目,汪琴现场将韦丹(艺名丹竹)及李晨、朱勤两名亲授的男旦收为徒孙,并托她的传人国家一级演员孙爱民接力。

几十年来,汪琴培养的徒弟和教过的学生可以排成长长的队列,其中不乏成果丰硕的佼佼者,亦有不少是各自所在剧团的挑梁演员和艺术骨干。她的大弟子王苓芬曾以汪琴亲授《苏映雪刺奸》一折,参加上海“苏沪皖广播电视大奖赛”获“白玉兰奖”,由她主演的《大义夫人》参评获得“白玉兰”金奖。汪派传人孙爱民主演的《布嫂》,获得江苏省第三届戏剧艺术节“优秀表演奖”;在《史可法》《好人高仁林》《柔福公主》三个剧目中担任角色,参加第三届江苏扬剧艺术节,均获得“优秀表演奖”;在《挑帘》中扮演潘金莲,参加江苏省首届民营剧团“剧·节目”调演获“金奖”,名列第一;2005年在《扬州晚报》发起的观众评选活动中,被评为“最受欢迎的女演员”。原扬州市木偶剧团演员许虹,由单位领导带领,上门拜汪琴为师,专修戏曲的手、眼、身、法、步,她担当主演的新编木偶剧《琼花仙子》,拉开“挡幕”(遮挡木偶操纵演员的幕布)实行人偶同台,须要操纵演员的形体动作和情感表现。汪琴按戏曲要求对许虹进行形体功、圆场功的严格训练,同时教会她“将腰腿的力量传输到胳膊和手指,操作时形成形体上下一致、人偶一体的真实感”。许虹以《琼花仙子》参加中国第六届艺术节,获“文华奖”,被评为国家一级演员。

汪琴一生在舞台上塑造了近百个性格不同、栩栩如生的人物形象,将扬剧表演艺术推上了一个新的高度。她竭尽全力,为国家培养了一个又一个扬剧人才,让扬剧之花生生不息。2019年江苏第二师范学院聘她为“特聘专家”,问起什么是她动力的源泉?八十高龄的汪琴回答:“感恩。”她为自己取得的成就总结了八个好:“启蒙老师教得好、师父的标杆立得好、练功老师基础打得好、一度创作的剧本好、名家名导演熏陶得好、生活赐给养份好、舞台相互配合好、党的教育培养好”。她说:“没有扬剧就没有我汪琴!”

汪琴在指导徒孙韦丹学艺