学业质量标准导向下的语文教学目标陈述

陈琳

学业质量标准及其衡量尺度,均体现了教育质量观的转变——从“知识的积累”转向“人的发展”,这一转变对教、考、评都有指导意义,观念的进步最终要通过微观层面的教学目标来实现。教学目标陈述“是教学目标设计的最后环节,即教学目标从思想意识层面外化成语言形式层面的言语转化环节,学业质量标准导向下的教学目标,要求对学生的学习过程进行分层陈述,对学生的学习结果进行分类陈述。教学目标陈述的转向,实质是落地落实学业质量标准的素养本位。

语文教学 学业质量标准 教育质量观 教学目标陈述 分层分类

《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)新增了学业质量标准,它以语文学科核心素养及其表现水平为主要维度,依据学业成就的关键特征,将学业质量划分为五个水平,并描述了不同水平学习结果的具体表现。新增学业质量标准,以及以核心素养作为学业质量标准的衡量尺度,均体现了教育质量观的转变——从“知识的积累”转向“人的发展”,这一转变体现了新时代教育观念的巨大进步。

教育质量观的转变对教、考、评都有指导意义,观念的进步最终要通过每一节课或者每一个学习任务群来落实,它需要先导性的设计以承接教育质量观的转变。设计的第一步就是教学目标,教学目标陈述“是教学目标设计的最后环节,即教学目标从思想意识层面外化成语言形式层面的言语转化环节”[1]。学业质量标准导向下的教学目标,要求对学生的学习过程进行分层陈述,对学生的学习结果进行分类陈述。

教学目标陈述的转向,实质是落地落实学业质量标准的素养本位。因此,应该避免孤立地传递语文知识,或者孤立地强调通过学习者的直接经验去落实教学目标,在陈述中体现学习者的直接经验与间接经验(知识、文本)的互动,通过互动促进素养的发展。

一、学业质量标准的架构方式及相应要求

“学业质量”,顾名思义,是从“学”的角度来反映教育的发展功能和发展水平,“质量”同时指向课程学习的过程质量和结果质量两个方面。前者侧重学生在学习过程中的变化和发展状态,要通过学生的主观体验来反馈;后者侧重学生在完成相应的课程学习之后核心素养变化发展的结果,要通过活动产生“证据”来间接判断。

核心素养的发展状态和变化结果都属于比较含糊、难以清晰陈述的事物,在可操作性和可评价性上规定性不足。对此,学业质量标准采用分级连续性尺度。分级指从低到高共分为五个水平标准;连续性尺度,指的是在所有的水平当中一以贯之采取语文学科四大核心素养(语言、思维、审美、文化)作为衡量尺度。

分级做到了明确清晰:水平1和水平2是必修课程学习的要求,水平3和水平4是选择性必修课程学习的要求,水平5是选修课程学习的要求。同时,水平2还是语文学科高中学业水平考试的依据,水平4是高校招生录取的依据,水平5是为对语文课程更有兴趣的学生所设的较高要求,修习情况可供高校自主招生或用人单位参考。分级对教学目标陈述的指导意义在于,从原有的笼统陈述“要把学生带到哪里去”转变为“要把不同的学生带到不同的地方”。

连续性尺度则兼有革命性与模糊性双重挑战。革命性是指以核心素养的发展作为衡量标准,具有巨大的进步,本身就是对“知识为本、分数至上”的教育质量观的反拨;但是这一反拨同时衍生了艰巨的挑战,那就是以核心素养作为尺度难以量化。过去以知识为本的质量观之所以能长期存在,其中一个原因是知识能够以符号化的形式存在;相应地,关于“知识”的“教”与“学”能够用“传递—接受”的方式进行,也能够通过分数量化知识的“教”与“学”。相反地,素养无法符号化,它具有强烈的个体性、生命性,需要与学生个体行为相结合,通过观察学生的言语表现才能间接推断他的素养状况,这就意味着无法用符号去完整地再现、描述学生的素养,也无法用分数来真实反映学生的素养发展状况。

素养无法符号化的特质,成为落实新的教育质量观的最大挑战。这一挑战带来的压力,向下逐层传导,下压到“教”的层面,成为一线教学实践的突出问题:教师如何判断“教”到了哪个质量水平,以何种证据来推断学生达到了哪个水平标准,一篇一篇的篇章教学或者18个学习任务群下的专题学习要分别达到怎样的学习目标最终才能体现必修、选择性必修、选修三个阶段的梯度与难度?它涉及的因应策略很多,本文仅就教学目标陈述进行探讨。

二、语文教学目标原有陈述方式及其不足

教学目标陈述并不是新事物,教师写教案的“教学目标”就是在进行教学目标的书面陈述。教学目标陈述的明确、清晰,对教学内容确定、教学路径选择、教学评价设计具有导向意义。因此,长期以来一线教师都较为重视教学目标陈述的规范性。

现有的教学目标陈述大多依据布鲁姆的“教育目标分类学”理论[2]:将教学目标从易到难分为三种类型——认知、情感、技能;再将三个类型教学目标分别进一步细分,认知包括识记、理解、运用、分析等层次,情感包括接受、反映、评价、组织和价值的性格化五个层次;最后用“谓语+宾语”的形式将三类目标以及细分层次表述出来。

以《林黛玉进贾府》(第二课时)的教学目标陈述(以下简称“林例”)为例,可以清晰地看出布鲁姆的理论在教学目标陈述中的体现。

以“哭”為线索,分析贾宝玉、王熙凤等人的主要性格特点。

通过细读的方式,提高学生获取感受、品味语言的能力,培养学生的文学鉴赏力。

通过这一篇的学习,激发学生阅读《红楼梦》整本书的兴趣[3]。

“分析”属于认识目标;“感受”“反应”层次,“品味”“鉴赏”“激发”属于情感目标中的“评价”层次。教学实践中这种陈述方式相当有代表性,它便于教师直观地呈现自身在篇章教学要完成的任务,对教师而言可操作性相当强。但是,“就陈述谈陈述”难以深入,我们将其纳入学业质量标准来观照,能发现以下几个方面的问题。

布鲁姆的“教育目标分类学”属于上位理论,从上位理论到具体的篇章教学,中间跳过了好几个中观的层次,由此建立起的表述模型较为粗放,对以“学”为中心的学习动力、自我效能感的提升、学习风格与思维水平的差异等因素考虑不足;陈述方式缺乏测量意识,這必然导致陈述内容“就教言教”,无法贯彻学业质量标准所期待的“教—学—评一体化”;呈现内容缺乏分层分类意识,对学习过程缺乏分层陈述,对学习结果缺乏分类陈述。

“林例”的第一点还能做到以学习者为主语来陈述教学目标;第二点和第三点就变成以教师作为潜在的主语了。不要小看这个问题,以谁为主语来陈述,实质上是宏观的教育质量观在一篇小说教学某个课时的微观反映。“林例”中二、三点的“提高……能力,培养……鉴赏力”“激发……兴趣”,一无例外指向教师在规定的时间内(第二课时)要完成的任务。这对教师完成任务来说很顺当,但是任务并不等同于学生的某项素养得到的发展,也不能以此确认学生具体处在哪个学业质量水平等级。换而言之,主语的混淆会导致教师关注点的偏差,重视自身任务的执行而忽视后两者。然而,后两者恰恰是学业质量标准的要害。

“林例”第二点“提高学生获取感受、品味语言的能力”则是典型的缺乏分层分类意识陈述方式。学业质量水平标准1-1(水平等级一当中的语言素养)只要求达到“有主动积累的意识,不断扩展自己的语文积累,能对学过的各类语言材料进行归类……能根据具体的语言环境理解语言”,简而言之,只要求“积累“”理解“,3-1(水平等级三的语言素养)则要求“能借助已有的语言知识和语感,结合具体语句分辨词语语义和情感上的细微差别,……能体味重要语句在语言环境中的意义和作用”。4-1(水平等级三的语言素养)要求“能敏锐地感受文本或交际对象的语言特点和情感特征,迅速判断其表达的正误与恰当程度,察觉其言外之意和隐含的情感倾向”。抽取水平一、水平三、水平四当中的语言素养的相关表述,对照“林例”第二点,可以发现,“林例”中的“感受、品味”已经超出1-1的水平;但是又看不出能够对应水平一以上的具体哪个等级要求。

三、面向分级连续性尺度的教学目标陈述

难以想象,一篇又一篇的篇章教学以“教”为中心来陈述,既无分层也无分类,叠加起来到了一定的节点就能凭着考试分出学生的学业质量等级。这样显然就是“教—学—考”的分离,各自为政,学业质量标准谈何指导意义?

回到“林例”的第二点,如果要对应水平三的要求,应该陈述为:“调动自身的传统伦理知识背景,分点叙述王熙凤的语言从哪些方面吻合了大家族见亲戚的场面要求。”这样陈述的好处有:照顾到课时的限制,将“感受、品味”的对象锚定在典型人物身上;将“3-1”的“已有的语言知识和语感”具体化,直接告知学习者需要调动的知识背景,让“感受、品味”有一个确定的基础与方向;将“3-1”的“语言环境”具体化,引导学习者拓宽关注点,不仅关注王熙凤的谈话对象(林黛玉),还要关注在场其他人(贾母、王夫人、“三春”)的感受,这样才能真正体会到王熙凤的语言背后的人情练达;“分点叙述”为“教—学—考一体化”做好积极准备。对应学业质量水平四的陈述也应同理,不再赘述。

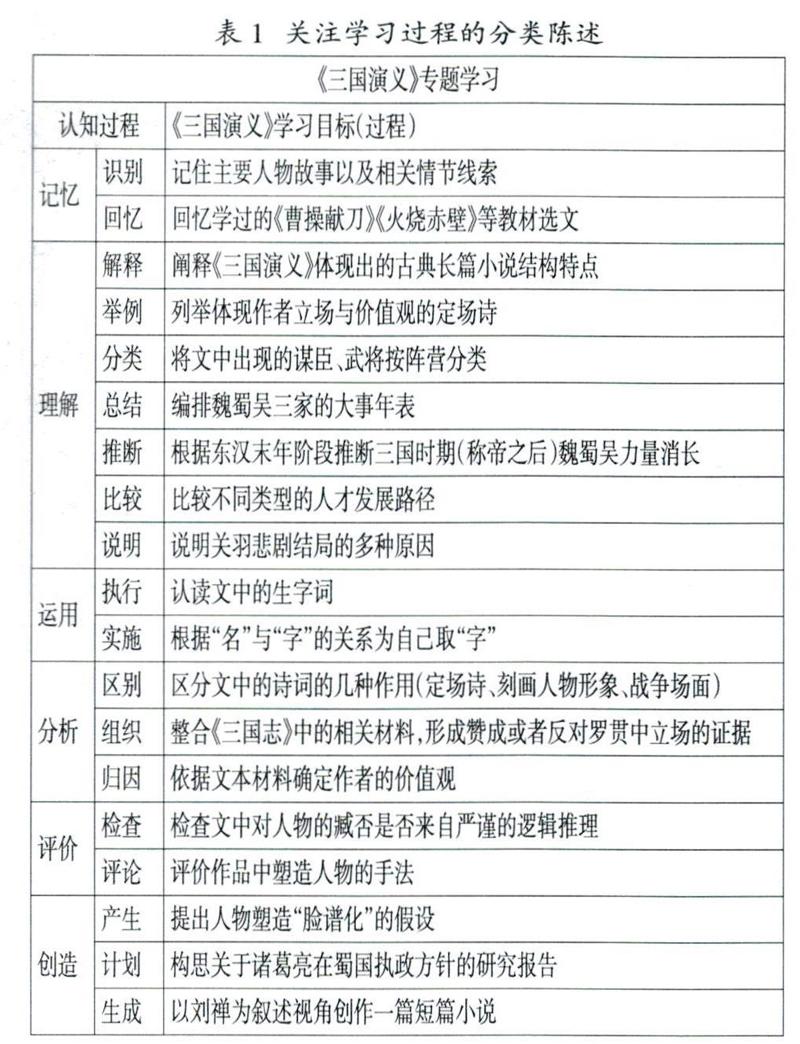

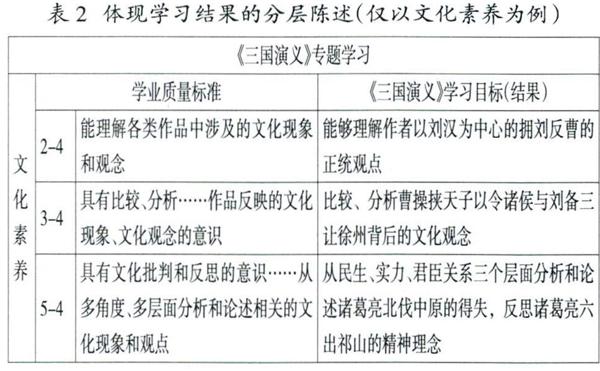

除了篇章教学,学习任务群的教学目标陈述,除了面向学业质量标准的转向之外,还要考量任务群在发展素养方面的综合性,又要将任务群根据学时学分分解出若干个专题学习,以便于教学目标对接。下面以学习任务群1“整本书阅读”中的“《三国演义》专题学习”为例分析。

表1、表2在分层分类陈述上的探索,固然是对学业质量水平标准的积极回应,更大的意义还在于对接宏观育人目标。国家规定了宏观育人目标,即培养合格的社会主义的建设者和接班人,宏观育人目标是明确的,但是中观的学业育人目标(新课标)比较笼统,这就容易造成微观的教学目标与前两者的割裂。为避免微观的教学目标与宏观的育人目标脱节,每一个篇章教学、每一个专题学习、每一个学习任务群的教学目标陈述就尤为重要,它是至下而上地贯彻落实宏观育人目标的第一步。

分层分类陈述还是对普通高中教育的办学定位的主动实践,普通高中教育不只是为升大学做准备,还应为学生适应社会生活和职业发展做准备,为学生的终身发展奠定基础。在每个微观层面的教学中明确体现必修、选择性必修、选修三类课程的功能定位,以衔接新高考的综合改革。教学目标中,对应学业质量水平一和二的陈述内容是根据学生全面发展需要,要求学生全部达标;对应水平三和四的内容,则根据学生个性发展和升学考试需要,要求选修者达标;对应水平五的内容,为学生就业或者高校自主招生提供依据,学而不考或者学而备考。

参考文献

[1] 何更生.新课程语文怎么教[M].芜湖:安徽师范大学出版社,2013.

[2] 沈敏燕.《林黛玉进贾府》(第二课时)教学设计[J].中学语文教学,2018(10).

[3] L.W.安德森,等.学习、教学和评估的分类学——布鲁姆教育目标分类学(修订版)[M].皮连生,主译.上海:华东师范大学出版社,2007.

【责任编辑 关燕云】