瓷器上的“饮中八仙图”表现特征研究

刘乐君,郝晓飞

(景德镇陶瓷大学 景德镇 333403)

1 “饮中八仙歌”的产生

唐代是我国社会经济最为强盛的时代,同时也是饮酒之风盛行的朝代。纵观我国酒文化的历史,酒不仅以物质形态出现,它还渗透到宗教、风俗、礼仪、军事、政治、文学等各个方面,以精神文化形态呈现在我们面前。酒在唐代文学上也发挥着极大的作用,文学的创作源于生活又高于生活,文人将自己的喜怒哀乐,悲欢离合等寄托于酒,以酒助兴、以酒抒情。唐代酒已经成为诗歌创作的最基本元素,所以在传颂诗歌的同时也在发扬着酒文化,他们密不可分,相辅相成[1]。

诗圣杜甫创作了很多与酒有关的诗歌,其中《饮中八仙歌》是极具独特意义的一首。《饮中八仙歌》对贺知章、李琎、李适之等八个人给予的生动详细的醉酒状态描写,除平叙了他们的日常状态外,更表现出了他们嗜酒如命、无拘无束、放浪形骸的洒脱性格,将酒文化与文人融为一体的现象表达得淋漓尽致。

自杜甫之后,历代画家多以此为题材作“饮中八仙图”。如北宋李公麟,元代赵孟頫、张屋,明代尤求、唐寅等等。一些文房用具、艺术工艺品,甚至生活用品也以此为题材,通过绘画、雕刻等方式,作为装饰之用不在少数。种种形式的出现,使《饮中八仙歌》在人们日常生活中得以广泛流传,八位神仙一样放荡不羁的人物成为人们心目中倾慕的偶像[2],《饮中八仙歌》也逐渐转化为“饮中八仙图”,以更广泛的形式传播并深入人心。

2 “饮中八仙图”在瓷器上的流行背景

随着时代的变迁和发展,人类的生活越来越丰富,瓷器不仅仅局限在使用价值上,已逐渐被人们用来作为装饰用品,这也同时促进了陶瓷的发展,在这种背景下,陶瓷与人物画的结合更加受到人们的追捧[3],以“饮中八仙图”为代表的瓷器正是体现了这点。

“饮中八仙图”作为人物故事题材被表现在瓷器上具有典型时代特征。明代天启以后不论是青花瓷或是五彩瓷,其彩绘装饰题材,比之前的官窑器更加丰富多彩,除了花鸟、动植物、吉祥纹样装饰以外,开始大量以戏曲、小说世俗人物、神话人物、历史人物为题材进行装饰。“饮中八仙图”能在清代瓷器上流行得益于清朝初期的酒文化的流行和发展。清朝初期,统治者吸取明朝私征滥派,导致民不聊生的历史教训,决定采取怀柔的政策,施行轻徭薄赋,以收揽人心。清初酒税较轻,所以清初制酒业发展迅速[4]。

3 瓷器上“饮中八仙图”与绘画和版画中“饮中八仙图”的渊源关系

瓷器上的“饮中八仙图”不仅与中国传统绘画有传承关系,更体现为与版画的传播和发展有密切相关。自杜甫作《饮中八仙歌》后,历代画家以此为题材所作“饮中八仙图”也不在少数。明代画家杜堇的《古贤诗意图卷·饮中八仙图》是在杜甫的《饮中八仙歌》为原本的基础上创作的纸本墨色绘画,画面中的八人在现实生活中并不在同一时空,画家用了丰富的想象力以白描的手法将饮中八仙合理地绘入一幅图卷中,每个人醉酒后的神态也被描绘地淋漓尽致(图1),可以说杜堇的这幅饮中八仙图较好地开启了瓷器上“饮中八仙图”的前奏。

图1 明 杜堇 纸本墨色 古贤诗意图之饮中八仙图纵28cm横108.2cm北京故宫博物院藏

图2 明万历 程君房镌刻 饮中八仙图来源:程氏墨苑

明末清初时期,伴随着印刷术的进步和版画艺术的蓬勃发展,各种版画艺术流派的技法风格和艺术理念也得到了前所未有的繁荣与发展,整体上呈现了一种“欣欣向荣”的局面。此时期的戏曲小说画已臻顶峰,其艺术水准与表现技法比此前的版画更巧妙、更丰富,艺术题材也更加多种多样。如《程氏墨苑》中的“饮中八仙图”(图2)。《程氏墨苑》为中国明代墨模雕刻图谱集。由明万历年间安徽歙县制墨大师程大约辑刻,著名画家丁云鹏、吴廷羽绘图,徽州黄氏木刻名工黄应泰、黄一彬等镌刻。《程氏墨苑》收录程大约所造名墨图案五百二十式,其中图版五十幅。另外,还有明万历间的刻本《酣酣斋酒牌》,其中就包括“饮中八仙”中的五位人物。雕版印刷术的发展和版画的盛行使得“饮中八仙图”得以在民间广泛传播,这也让更多的民间陶瓷画匠们在陶瓷绘画上有了新的题材与内容,从而可以丰富陶瓷的装饰内容。

明代以来商品经济和市民文化使书籍出版行业蓬勃发展,日新月异,出现了许多各具风格特色的流派,呈现出百花齐放的局面。许多文人画家直接参与版画稿的绘制,甚至还参与造纸制墨,如丁云鹏、陈洪缓、萧云从、任熊等画家。这是得益于“画家与刻工的分工合作,不仅使明清的版画作品风格道劲、精美绝伦,还极大的丰富了版画的题材和表现的内容[5]。”印刷术和版画的进步如同今天信息技术为文化与资讯的传播提供了技术上的可能一样,为瓷器与文人画的结合提供了信息上的桥梁。版画的流行使得陶瓷绘画艺人可以方便的获得更多的文人画摹本,这更大地丰富了陶瓷文人画的内容题材[6]。因此,印刷术的进步和版画的流行使饮中八仙人物画的题材内容、图画技法等有了一个很好的传播渠道,也为陶瓷上饮中八仙图的表现提供了便利。

4 瓷器上“饮中八仙图”的表现形式

4.1 陶瓷装饰手法和造型的多样性

图3 清康熙 素三彩寿字形 太白醉酒图开光酒壶高23cm宽16.5cm

图4 清康熙 五彩饮中八仙图棒槌瓶(局部)2018年2月纽约苏富比拍卖行 作者拍摄

随着清代制瓷技术的提高,“饮中八仙图”不仅普遍存在于瓶、罐、茶杯、茶壶、笔筒等常见的陶瓷器皿上,还出现在一些工艺奇巧的复杂器型中。“饮中八仙图”在陶瓷上的装饰形式会根据器型的结构来做调整,在合适的部位进行绘制,主要表现为青花、五彩,素三彩以及斗彩等手法。清康熙素三彩寿字形太白醉酒图开光酒壶(图3)是一件造型独特的酒壶设计,这个酒壶中心主体造型是一个汉字的“寿”字仿生形,视觉中心的开光处描绘的是李白坐于酒坛旁,一幅熏熏欲醉的状态,壶的其他空白处绘有梅花锦地纹样。随着时代的变迁和发展,人类的生活越来越丰富,瓷器也不仅仅局限在使用价值上,陶瓷已逐渐被人们用来作为装饰用品,这也同时促进了陶瓷的发展,在这种背景下,陶瓷与人物画的结合更加受到人们的追捧[7],以“饮中八仙图”为代表的瓷器正是体现了这点。

“饮中八仙图”作为人物故事题材被表现在瓷器上具有典型时代特征。尤其是明末清初不论青花瓷或五彩瓷装饰手法都更加丰富多彩。清康熙时期的瓷器精湛的工艺、精美的绘画程度、传神的韵味达到了其他时期难以企及的高度,以清康熙五彩饮中八仙图棒槌瓶(图4)为例,画面描绘的是八仙之一的贺知章,瓷器上的画面完全以“知章骑马似乘船,眼花落井水底眠”为故事原本设计的场景,身穿官服头戴官帽的知章在侍童的搀扶下骑在马上,由于醉态明显,驾马好似乘船,摇摆得厉害,马蹄前方的一口棱形方井暗示着知章即将不小心掉落至井底而眠的故事。人物的造型准确、动态和神态都非常传神,五彩的用色既雅致又鲜艳明快,代表了这一时期五彩瓷装饰手法的高度。

4.2 构图的变化:从独幅构图到八个场景的单幅构图的转变

图5 清康熙 青花饮中八仙人物图花口碗高:6.9cm 北京故宫博物院藏

图6 清康熙早期 黄地青花饮中八仙图花口碗“大清康熙年制”款 口径19.5cm佳士得2015春拍Lot3587茱莉雅及柯蒂斯藏瓷

对比瓷器中的“饮中八仙图”,容易发现构图由明代绘画和版画中的完整的独幅构图到八个场景的单幅构图的转变,造成这种现象的原因是陶瓷绘画构图的广泛运用,瓷器上的开光式、分段式、分面式的绘画构图形式恰好契合了“饮中八仙图”人物各自的独立故事场景。然而,在研究历代的“饮中八仙”瓷时,便会发现古人在利用这些方式绘制“饮中八仙图”时会有一个转变,有时是一个器皿上没有开光却绘制一幅画,并且是八仙同时存在;有时是只有一仙的故事场景。“明朝画家善摩古画,但并不完全照摩原本,或将粉本中散置的白描人物,赋予淡彩。在空白背景中,添加建筑、家具、树石,使分散的人物由添加的景物连成一体,成为有机统一的画面[8]。”明代杜堇的“古贤诗意图卷之饮中八仙歌”和明万历时期程君房的刻本“饮中八仙图”中的人物在时间上和空间上都不在同一处,但是画家利用树木、山石和人物场景的穿插,将八位饮中仙巧妙地联系在一起,让他们合理地出现在同一幅场景中。

图7 清康熙 斗彩饮中八仙图杯(A、B面)高4.2cm 口径6.3cm 足径2.5cm“大清康熙年制”款 上海博物馆藏

图8 清康熙 青花饮中八仙题诗纹花口碗直径21cm“大清康熙年制”楷书款

开光装饰是瓷器上的独特构图方式,符合了完整的装饰内容在最佳视角的呈现。瓷器是有容积的形体,本身具有量感、体积和空间的特点,因此,陶瓷器的造型限制着开光装饰的构图方式,陶瓷开光装饰对不同的造型采用不同的构图方式,不同的部位也有不同的构图要求。以清康熙早期青花“饮中八仙”八棱大碗(图5)和清康熙早期的黄地青花饮中八仙图花口碗(图6)为例,构图方式十分相似,人物故事图在碗状器形的瓷器装饰中采用了开光分面式构图,连续一周的满构图形式既使得饮中八仙图整体统一、画面饱满丰富,又保证了每个人物故事画面的独立性,其构图布局具有注重人物图案在瓷器上的装饰视觉位置特点,具体表现为采用人物画连续环绕构图形式装饰碗的外壁。人物绘画工细传神,栩栩如生,山石绘画采用的是南宋时期的斧劈皴法。碗口口沿分为16瓣,每瓣内为双仰勾纹每棱分为两瓣式,以两瓣式的距离为标准,碗外壁用分面式开光的手法绘制了“饮中八仙”每个人的活动画面,由此完成了从绘画和版画中的独幅构图到八个场景的单幅构图的转变。

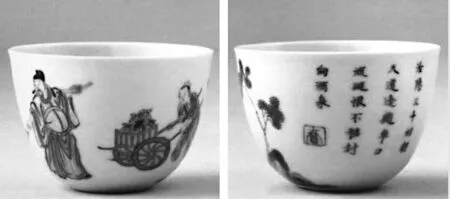

4.3 诗画结合,图文对应

“饮中八仙图”瓷器上有一部分是突出诗文与画面相结合的,其主要构图形式有:左图右文或右图左文,或者文字环绕图画。图画内容以八仙中的其中一仙的人物轶事为单幅构图形式,旁侧的题文为具有故事解说功能的配诗,兼顾画面的虚实空间,诗文和款识的错落排列,这种以诗文作为图画补充说明的方式,使得瓷器上图文并茂,相映成趣,较好地凸显了瓷器的装饰意味。上海博物馆馆藏的清康熙斗彩杯描绘了汝阳王李琎饮酒三斗以后才去觐见天子的故事(图7)。图像画面突出了主体人物汝阳王李琎路上碰到装载酒曲的车,酒味引得口水直流,为自己没能封在水味如酒的酒泉郡而遗憾的情景。杯子的背面配以诗文“汝阳三斗始朝天,道逢麴车口流涎,恨不移封向酒泉。”诗文与正面的画面巧妙对应。同样,清康熙青花饮中八仙人物题诗纹花口碗(图8)中八仙图中用开光的方式将饮中八仙描绘在青花碗的外壁,图画中左上角的诗文和杜甫“饮中八仙歌”诗中的八位人物故事一一对应。诗画结合的形式可以追溯至元代晚期,文人画家喜爱在画上题字写诗。明代中期,苏州地区兴起吴门画派,文人间的应酬往来频繁,自此在画上题字写诗的风气更盛[9]。再则,明清版画有许多文学戏曲插图,很多构图方式其实就是以舞台场景来处理,因此其构图又有一种剧场化舞台化的特点。再有文字题词也成为版画画面构成的重要元素,因此图文并茂也是明清版画构图的又一特征[10]。可见,瓷器上诗画结合、图文对应的形式并不属于瓷器的专利,早在绘画和版画中就有可以参考借鉴的先例,但由于瓷器三维器型移步换景的特殊性,无论是图画还是诗文都成为了瓷器装饰的艺术语言。