清代云贵少数民族书院学人群体论略

王胜军

[摘要]以山长为代表的少数民族书院學人群体具有地理边缘和文化中心的双重身份,是值得深入发掘和进行整体研究的宝贵资源。清代云责地区少数民族学人与书院结缘涉及白族、纳西族、彝族、布依族、苗族、侗族、土家族等,他们通过讲学、诗歌创作和方志编纂等活动,推动地方教育发展和文化传播,表现出儒家化的人格特质和家国情怀。探看云贵少数民族学人与书院的关系,可以管窥儒家文化在边疆多民族地区传播过程中对晚近中国大一统认同起到的特殊作用。

[关键词]书院;少数民族;云贵;清代

[中图分类号]G649.299

[文献标识码]A

[文章编号]1008-1763(2020)06-0030-08

书院是唐宋以来基于东亚儒学文明形成的一种教育文化组织,发展到清代已遍及于除西藏之外各个省份,几乎趋于超越凋敝的官学而成为国民教育的主体机构,并远播到韩国、日本、意大利等国家。在书院漫长的发展历史中,形成了以山长为代表的书院学人群体(包括主讲、学长、监院等)。。20世纪20年代以来的近百年中,书院研究成果主要集中在沿革、制度等方面,而对以山长为代表的书院学人的专门性群体研究则相对比较匮乏,而边疆多民族地区更是如此。云贵地区少数民族众多,有清一代书院发展迅速,形成了一个在文化教育领域和社会政治生活中长期活跃的少数民族书院学人群体。对清代云贵少数民族书院学人群体的讲学活动、学术思想和人格特质,以及认同意识等进行共性式研究,有利于推动书院学、区域文化史的深入和拓展,亦可管窥清代“中国认同”这一历史现象在边疆多民族地区的变迁及其特点。

一 清代云贵少数民族书院学人的信息统计和分析

就笔者目前搜集的资料来看,云贵少数民族书院学人主要集中在白族、纳西族、彝族、布依族、苗族、侗族、土家族等,主要是山长和主讲,另则有少数学长、监院等,总共近五十位。相关史料庞杂、零碎、分散,不过亦可以管中窥豹,探看其共性和规律。

(一)人物举要

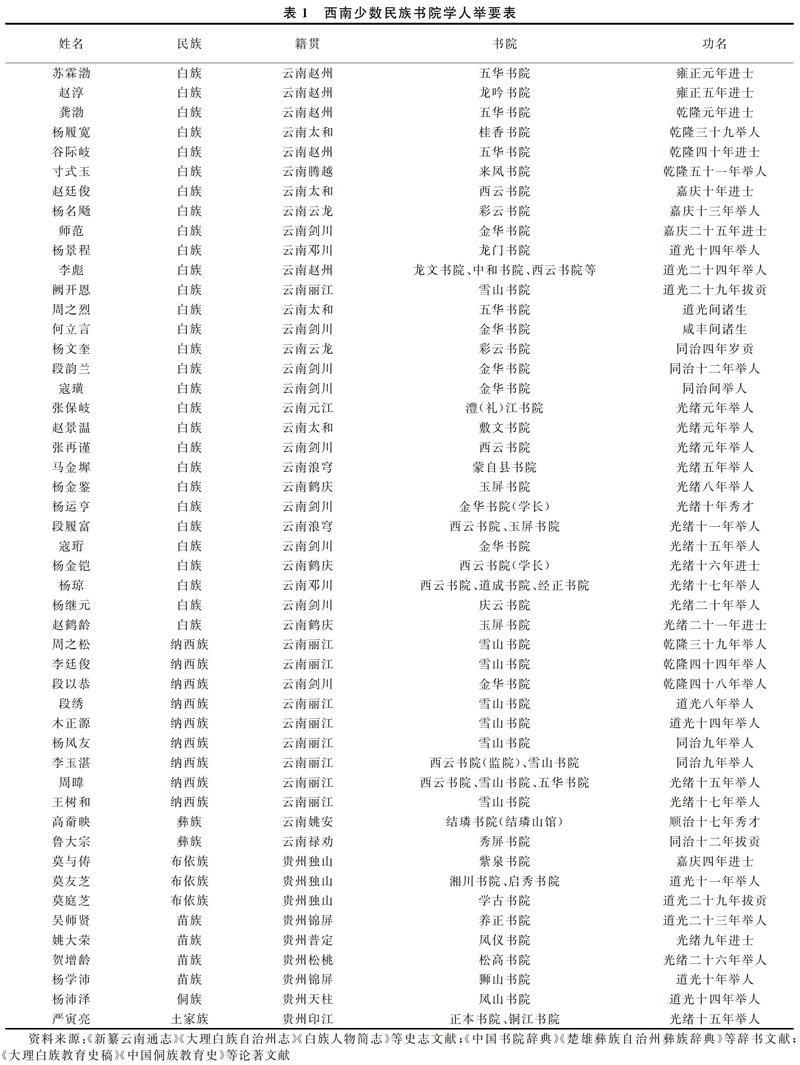

关于少数民族书院学人的统计,首先涉及古人的民族识别问题。民族识别是新中国成立之后才逐步展开和完成的。历史人物的民族识别具有特殊性,本文谨据学术界现有研究成果来认定,如高奣映(1647-1707)曾世袭姚安土同知,一说是白族,一说是彝族,一说是汉族。《高奣映评传》的作者遍查历史档案和资料,认为“云南实行土司制度的几百年期间,各地的土司、土官都是民族头人和酋长一类的人物,高氏土司也不可能例外”,故认定其为彝族。此外,少数民族书院学人祖籍汉地而入迁云贵,历经世变而已然“夷化”者,亦遵照学术界已有成果而定。依此原则作表1。

除表格中所举诸子之外,与书院有联系者尚有若干,如侗族学者许之獬,今贵州玉屏人,康熙五十八年(1719)巡抚欲荐其主阳明书院,因其身染疾病,未果。又如,回族著名学者沙琛(1759-1882),今云南大理人,乾隆四十五年(1780)举人,曾在北京金台书院执教。

(二)梳理分析

从以上统计资料来看,少数民族书院学人多比较集中地出现于云南西云(大理)、金华(剑州)、雪山(丽江)等书院,明显与民族聚居地有关。其中,白族是书院学人中占比最多的民族,占比59.2%。清代白族主要聚居在大理府(辖有太和、赵州、云龙等州县),该地区在历史上曾经先后崛起过南诏、大理等白族政权,有清一代大理府进士数量仅次于云南府,在雍正间改土归流之后,经济和生活状况进一步接近汉族。此外,丽江府剑川、鹤庆两地也是白族的重要聚居地,如剑川为今大理白族自治州辖县,白族书院学人非常活跃,占到白族书院学人总数近三分之一。纳西族主要集中在丽江府,因此府城雪山书院汇集了很多纳西族学人,据目前资料所知十四位雪山书院山长中,纳西族有八位,且籍贯又集中于丽江府城内外,如大研(王树和、李廷俊)、白沙(段绣、木正源)等镇。彝族主要集中在云南东川、乌蒙、镇雄一带,以及贵州等地,虽然人数多,但是业儒者极少。布依族、苗族主要聚居在贵州黔东南等地区,书院学人亦多出于斯。土家族则在黔东北的印江(今为印江土家族苗族自治县)。总体来看,聚族而居形成的经济和文化效应是少数民族书院学人产生的主要条件,而其讲学亦多在本地书院中进行。

书院学人之间还多亲友关系,如莫与俦(1763-1841)为莫友芝(1811-1871)、莫庭芝(1817-1889)之父,寇璜、寇珩是父子,杨金鉴、杨金铠(1863-1944)为兄弟,杨继元(1862-1954)讲学西云书院,其父杨雅就是书院的开办者之一。又如师范(1751-1811)与杨履宽为好友,多有过从,与谷际岐(1739-1815)亦多有唱和。学人也有出身于科举世家的,如苏霖渤(1694-1771)、张再谨(1841-1889)、杨履宽等皆是。

总体来看,学人成为书院山长、主讲、学长、监院的概率并不高。以山长而论,乾隆元年(1736),朝廷曾下诏要求“必选经明行修足为多士模范者”;光绪间西云书院聘任山长即表示“无论翰林进士,必须品学兼优,闻望素著”。就既有统计显示,少数民族学者出任山长者功名一般都是举人,极少数甚至是进士。举人、进士在当时都是高级知识分子,即便是秀才头衔,如曾国藩的父亲曾麟书都考了十七次才中,对山长功名的要求放到文化教育程度很低的少数民族自然更难。以贵州松桃直隶厅而论,清代只出过贺增龄(1868-1937)一个苗族举人。由此可见,书院学人堪称少数民族知识水平最高的群体。

仅就获得功名的时间约略推断,云贵地区少数民族书院学人在乾隆、嘉庆朝之后逐渐活跃,尤以道光、光绪朝为盛。学者或执教多所书院,如莫友芝、李彪(1818-1896)、杨琼(1846-1917),或者长期执教于某书院,如杨文奎“主讲彩云书院凡十余年”。执教书院的层次亦有差异,上至省城书院,如五华、学古,下及个人藏修之所,如结璘山馆,而府县级书院占绝大多数。这说明,少数民族学人已较为广泛地与书院这一儒学教育文化组织结合起来,并且随着时间推移呈现出一种不断增强的趋势。

二 清代云贵少数民族书院学人的教育活动及学术思想

从清代若干方志的舆图中,可以看到书院、学宫这两种儒学机构的标记。在府县州城内外的特定区域之内,书院是儒学传播的中心,以山长为代表的书院学人身负功名,而作为地方知识界的代表人物,其教育活动、学术思想都围绕着书院儒学传播这一主要功能而展开,从而与地方社会文化发展产生特定联系。

(一)教育活动

不少少数民族书院学人早年就有从学书院的经历,如木正源(1798-1880)、鲁大宗(1847-1922)、李玉湛(1827-1887)、杨金铠等都曾在五华书院肄业。鲁大宗在肄业期间留有诗作《壬申岁暮住五华书院杂咏二首》,描绘有“人影灯光相伴处,旧书读罢且敲诗”的夜读生活。此外,绝大多数少数民族书院学人还曾出任学官,如段韵兰历官元谋县教谕、顺宁府教授;杨景程曾为琅井、保山教谕及鹤庆州学正;莫友芝曾为思南府教授等。可以说,以山长为代表的书院学人群体不仅是书院的掌门人,其个人还往往作为教育主官主导着地方以儒学为中心的文化传播。

少数民族学人以书院为主要阵地展开文化传播,此举积极肯定了书院的教育意义和为国家培养人才的作用。莫友芝早年在家乡独山紫泉书院求学,后执教于遵义诸书院,在为遵义知县代作《重修培英书院记》中就强调书院乃是学之“寓舍”,“治身亦治舍也”,以之激励生徒。杨金铠《玉屏书院记》指出:“国家之元气在人才,人才之本原在学校,书院者所以辅学者之不及而为国家培养人才者也。”杨继元在庆云书院开讲日赋诗说:“西南胜景喜初经,精舍宏开聚德星。先哲诗名高五子,贤侯声望过双丁。无边桃李春光艳,大好江山地脉灵。应有英才多继起,鹿鸣草野待秋听。”可见,他对书院的人才培育充满了希冀。杨名飏(1773-1852)在《新建彩云书院记》中则强调云龙州“虽在边陲,莫不涵濡圣化”,希望生徒“勉为今日之醇儒,以作异时之循吏”,所订《彩云书院条规》对堂课、馆课(由山长、主讲主持)等都作了详细规定,如“主讲公择科甲中品学兼优,足以服众之人”。其中,堂课每月二十日,主讲命题,做文、诗各一篇;馆课每月逢五为期,做文、诗各一篇,每逢朔日则或诗赋、或策论、或经解,轮次命题。

少数民族学人通过书院讲学推动了地方文化教育的发展,是地方风俗变化的主要引导者。如段以恭,知州嵇承豫延主金华书院讲席,当时“文风大振,闾里之子弟薰其德者,无不严惮风采”。如张保岐,任大理府训导、镇沅厅教授及澧江书院主讲,“元属之士秀而文者半出其门”。从具体数字来看,谷际岐主持五华书院期间,乾隆四十八年(1783)、五十一年(1786)两科乡试中举者达五十四人,并且“滇之习经艺为举子业者,皆以际岐为师”,实际影响远超书院范围之外,更有对生徒思想精神的造就,如杨景程及门弟子段思诚、杨泽润、张映垣、藩毓芹均被称为“沉默守道之士”。

这种对地方文化教育的引导一直延续到20世纪之初,云贵少数民族书院学人面对欧风美雨这一异质文明大多都能积极接纳。比如,鲁大宗在秀屏书院讲学时,就曾经创办蚕桑训练班,并著有《蚕桑学要》。周唪(1847-1924)在清末家居时创办女校。杨继元在滇西北广为传播算学、格物、博物、体操等,被人称之为“时务君子,新学启蒙”。书院改制之后,杨继元又先后在丽江府中学堂及府属高等小堂执教。严寅亮(1854-1933)在民国肇造之后执教于贵州国学讲习所、贵阳女子师范学校、省立第一中学等地,专心教育二十余年。可以看到,在清末民初书院被新式学校取代的时代巨变中,少数民族书院学人抱着以文化影响社会的儒学“教化”信念持久不衰,继续从事教育以终其身。

(二)学术思想

从学术思想来看,理学、汉学、举业,以及新学等均为少数民族书院学人涉及,反映出其学术思想的多样化及与内地学术文化思潮发展紧密关联,同时也是其书院教育内容直接或间接的展现。

理学是有清一代的国家意识形态,因此传播理学是书院的主要功能和任务。以少数民族学人最集中的雪山书院为例,光绪志书所载战乱之后复集有《朱子小学集解》《濂洛关闽书》《五子近思录》等书。晚年主讲雪山书院的木正源,史载其“性诚朴,事继母孝,待异母弟如同胞,其读书自经史及诸子百家无不精通,然以理学为宗”。杨景程也以理学知名,道光十五年(1835)曾主讲云龙州的龙门书院,时人称其“究河洛理,宗程氏学,因以自名”,其号雪门即取“程门立雪”之意。道光以降前后,讲学于云龙州彩云书院的杨名飏、杨文奎都是程朱理学的信徒,杨名飏《自砭语》就表现出深刻的理学意识:

静中观理,动处察几。必求一是,毋即于非。是便自是,有非谁指。非而遂非,不是到底。理真精细,几甚渺微。静观无际,动察愈危。

杨名飏为彩云书院所订的学规,就列有《朱子读书法》《朱子论定程董学则》《朱子白鹿洞书院揭示》《胡敬斋先生续白鹿洞书院学规》等,其中《白鹿洞揭示》的“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”就是理学基本伦理原则的高度概括。杨文奎家贫好学,深受杨名飏的器重,后出任彩云书院山长,史称杨文奎“生平究心程朱之学,涵养纯粹,气象和平,虽妇人小子,無不敬畏”。再从学术论著来看,清初理学家高奣映的《太极明辨》《理学西铭补述》《理学粹》《理学贯》《就正录》等,都是宋明理学一派的传统。总之,理学主要是传递儒家文化中的忠孝节义等伦理观念及其实践工夫和形而上的信仰世界。

相对于理学,汉学传播的主要是儒学的知识、文本,少数民族书院学人宗法汉学者,以独山莫氏家族最为知名。汉学是清代的学术主流,莫与俦嘉庆四年(1799)进士及第,在北京最先接触到当时的汉学圈,之后回乡在紫泉书院等地讲学。其子莫友芝则长期在遵义诸书院执教,传播汉学长达十余年之久,尤精于版本目录学。莫友芝之弟莫庭芝在光绪初任学古书院山长,省城贵阳从而成为当时汉学传播的中心。云南典型的汉学学者在少数民族中只有曾执教雪山书院的杨凤友(1830-1885)。杨氏终身从事教育,著有《韵字通考》。雪山书院光绪间藏有《仪礼章句》《周礼精华》等典籍,表明其对汉学同样重视。

清代书院官学化、科举化程度很高,当时评价一名山长、一所书院多衡以考中人数之多寡,故书院盖均以考课为重,考课内容又重在诗、文两项,即八股文与试帖诗。杨名飏曾为彩云书院作《举业集说八条》,认为八股文写作要“审题、用意、用笔、炼局、炼气、炼词”,还要求书法精工,更要与学为圣贤的目标结合起来,即以四书、五经为纲领,将《钦定四书文》为初学八股的楷模,主张经书既熟之后再学古文。杨琼在清末任经正书院山长时所留《经正院课题六咏》(七绝共六首)、《拟作经正书院课试五老诗》(七律共五首),可能就是山长的范文。诗歌既是科考内容,又与儒家“文以载道”的诗教传统紧密相关,谷际岐所编《历代大儒诗钞》就是集韩愈、周敦颐、张载、二程、朱熹、陆九渊等四十四位从祀孔庙的先贤诗作而成。莫友芝推崇理学化的宋诗,其是晚清与何绍基、祁寯藻、魏源、曾国藩等并列的著名诗人。师范一生好诗,“盖凡耳之所淫,目之所摄,足之所径,心之所游,无不于诗发之”。时人称其诗“补救于世道人心者亦复不少”

少数民族书院学人还非常关切地方文化和乡土知识,其中表现出的大一统认知是其儒学观念的重要组成部分。如,赵淳就纂修过《白盐井志》《续修琅盐井志》《赵州志》等多部志书,其中乾隆二十二年(1757)白盐井提举郭存庄为了编纂《白盐井志》,特聘赵淳主讲龙吟书院。少数民族书院学人志书以《滇志》《遵义府志》最为上乘。师范的《滇志》为姚鼐、洪亮吉所推崇,该书辟有《土司》《属夷》专卷,并附记有火把节、女蔽面、蛊、女土官等众多民族性条目。师范从地理、地利的高度强调云南对全国的意义,如其所论:“以国家疆域之广,何须此区脱无用之壤;然金玉之利惟滇是资,外户之籓惟滇是寄。无滇则无黔,无粤且无蜀。”莫友芝在修纂《遵义府志》之后,引起了很大的非议,原因在于将“地方蛮夷”载于志书,而莫友芝却反驳说:“且夷不夷,何常之有?孔子作《春秋》,诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之。”在其看来,华夷之辨不在于血缘或民族,而在于对文明的接纳与持守。莫友芝还认为所谓的“蛮夷”只是“耕田凿井,横目之民,古风时存”“非有败俗乱常,穷凶极奸”之事,在文化上为少数民族进行辩护。志书编纂反映了地方文化意识的觉醒和对大一统的认知,而少数民族书院学人更表现出自身的特色。

三 清代云贵少数民族书院学人的儒化人格和家国情怀

由于长期业儒和传播儒学的经历,少数民族书院学人表现出强烈的汉地族源取向,包括在历史认知和情感表达上的汉文化心理结构,与汉族士人一样有着以天下为己任的儒家化人格和以忠义为本的家国情怀,将对本民族、本地域的深沉乡愁、热恋与整个王朝的兴衰荣辱紧紧地结合在一起,是当时书院人文要素和文化精神的重要组成部分。

(一)历史记忆与情感表达

少数民族书院学人的儒家化人格和心理表现在历史记忆与情感表达等方面。就历史记忆而言,将族源定位到内地华夏文明是一种普遍现象。比如,据高奣映的家乘记载其祖居原系“渤海高唐州”,后迁江西吉安,东汉之后方定居云南,而就其著作来看,也从未承认自己是少数民族,学者研究认为这与当时的社会风气相关。师范自我追溯族源,认为先祖是从明将傅友德入滇而定居,其背后亦恐是这种风气在起作用。莫与俦家族长期生活的贵州独山为今黔东南苗族布依族自治州所属,故一般认定莫氏为布依族,但是从未发现莫友芝自己承认是仲家或苗蛮的记载。《莫氏家谱》则自称来自于江南省上元县(今江苏南京),以致莫氏家族究竟是汉族还是布依族成了异议。学者莫志诚通过实地调查发现,莫氏家族从来就是讲曼话(或作“蛮话”,即布依族语言)。这说明,莫氏家族确为布依族人,或者至少长期以来已经“夷化”。莫友芝以汉人自命的情结,其背后就是文化认同在起作用。正如哈罗德·伊罗生的描述,“在中国,每个人对自己的认同,都来自于家族的发源地,一个他们可能已经睽违了好几个世代的地方”。这种族源取向既是地理的、更是文化的,对其追溯,更多是出于对于更高文明的理解、向往和追求,而非对现有民族身份的背叛。

对重大历史事件的描述和认知也是少数民族书院学人群体历史记忆的生动说明,一般表现为以地方对中央的关系来界定族群身份,背后有以天子为中心、协和万邦、延及荒服的儒学统治理念。其中,白族与汉族交流互动极多,故“由此形成的民族心理素质上与汉民族存在着某些共同点”,亦反映于文学上。对云贵少数民族书院学人而言,这一点清晰可见。就历史认知来看,如杨履宽在描绘大理白族历史故事“观音化妇负石退兵”时,开首就写道“君不闻共工怒触不周折,女娲炼石飞烈焰”,使用的就是汉族神话,之后又写道“汉家四叶兵力强,西穷河源南荡越”,又谓“至今传者南中民,父老再拜儿汗额。闻道此邦多佞佛,大荒以往吾能说”,可以看出诗人对汉朝历史、中国历史、地方历史传说的全面把握。作者既对汉武帝进伐南中造成的兵祸不赞成,认为退兵具有正义性,同时又将华夏族群作为叙事主体,认为儒学“止戈为武”的理念符合大理民众的利益。杨履宽又有《阅蒙氏遗事做竹枝体》三首,第三首为“汉家公主嫁乌孙,马上琵琶欲断魂。大渡河边一回首,长安千里暮云昏”,以西汉细君公主远嫁乌孙来比喻唐与南诏的和亲,从中可以看出杨履宽对于汉、白两族的历史交往是持肯定态度的。

就情感表达方式而言,云貴少数民族的诗歌以口头创作、口头流传为主,如白族;表现得为更大胆、直露的民歌风味,如彝族。汉族诗歌以意境、典故、思辨等为特征,深受儒学诗教传统和理学道统的影响。就诗歌来看,少数民族书院学人的情感世界已然高度汉化和儒化。如,纳西族诗人包括李玉湛在内,都继承了儒学“思无邪”和“温柔敦厚”的诗歌传统,以及强调真情至性等理念。而鲁大宗的诗歌风格清新自然,颇与孟浩然相似。汉族诗歌还拥有自己的独特意象,包括用典,其中隐含有华夏族群的历史认知、文化情结和价值取向。鲁大宗描绘罗婺古寨故迹时的诗句“孤松雪绽龙麟老,野柏风清鹤梦幽”,龙麟、鹤梦都是汉文化中的意象,如王维“种松皆老作龙麟”。段绣(1795-1865)《家山好》是描写其家乡丽江纳西族聚居地白沙古镇四季的景色与生活,如第二首结尾“羲皇高卧处,午睡正清凉”,这与王阳明以“缅怀黄唐化”指代龙场庞素质朴的生活就很是接近,指向华夏群族普遍认同的三代生活理想。

当然,这并不是说汉文化就取代了本族文化。本民族的地理、文化及情感体验仍然是少数民族书院学人心灵世界的港湾,只是这个港湾依托于以儒学为主流的价值和理念得到了进一步的意义升华,实质上是边缘与中心的家国关系构成。比如,鲁大宗的诗歌即具有“鲜明的民族特色”,特别注意将“彝家风俗与远古遗风一脉相承,且纳入歌颂当朝的英明”,尤其是其《五风十雨》诗。师范《山歌九章》很早就关注了家乡的民歌,其本人也参加过许多民间活动。赵淳《雪山行》中如“胡为乎不与九华五岳辉中土,但于边城起穹窿”“岂知华夷今一统,区区界域总无庸”“请调白帝与赤帝,即教绝域回春融”,以及鲁大宗咏罗婺古寨“此是神仙真洞府,谁嗤古寨落荒邱”,将本民族的山川地理以边缘与中心的形式自然地与中原文化连接起来。

(二)忠义精神与家国情怀

少数民族书院学人的儒家化人格展开之后表现为忠义精神与家国情怀。比如,高奣映之父高耀是姚安世袭土同知,曾在南明任职,明亡后出家为僧,不肯仕清。高奣映承袭得姚安土同知之后,仍然是在不得已的情形之下才表示归附清廷,表现了作为明遗民的色彩。李廷俊,史称其“幼而英敏,长有胆识,读书讲求经济”,在京会试时,李氏曾联合滇中举子控告和坤跋扈,由于“未遂其志,归田广开教育”,人光绪《丽江府志》之《乡贤传》。再以鲁大宗为例,据说鲁大宗肄业五华书院时,有汉人同窗諷刺说“昆明脱一科,禄劝出个小倮倮”,鲁大宗却不以此失去对朝廷公义的信任。当至亲鲁木枝被谋财害命,无人敢管,鲁大宗挺身而出,到武定直隶州、云南布政使司告状,因为官府收了贿赂,不仅不为之申冤,还将其抓到撒甸并试图用重金收买。鲁大宗不为所动,又进京告状,次年恩科朝考第一,终于将屈情上奏,获得昭雪。

社会动乱时期,少数民族书院学人的出处就更为引人注目,维护王朝大一统的稳定是其基本立场,更是其人格的折射和情怀的说明,如晚清云南回民起义时期的杨景程、何立言、杨文奎等都堪称代表。杨文奎被杜文秀邀任参谋,不就,逃之省城。何立言(1848-1910)人提督张润幕府,为之出谋划策。杨景程对回民起义抱以极端的敌视态度,曾在《打铁行》一诗中自明心志说:“我欲盐其脑,甘受鼎镬死亦好。”回民军进攻丽江府时,为了筹集粮食,清军一方都认为“松桂富甲州,士人多游景程门,得景程往,宜乐输”,果然筹到粮食并转运城中。之后杨景程兵溃被执,自谓:“吾恨不能食而肉,寝而皮,乃从而反耶?”他终不肯降,遂遇害。晚清的贵州同样在各族民众起义的烽燧中动荡不安,莫友芝曾身在围城中亲眼目睹长达四个月之久的遵义解围战。毁于战火的湘川、培英书院复建时,莫友芝赋诗说“延南未靖需才亟,欲课穰苴佐子行”,希望生徒中能出现司马穰苴和杨政这样的名将,挽狂澜于既倒。之后,黔南、黔东南等地苗、侗、布依、水、回及汉族又纷纷起义,这一时期莫友芝在贵阳曾写有《过扶风山拜阳明画像》一诗,首句便是“即在投荒日,狂酋竟革心”。“狂酋”是指当时彝族土司贵州宣慰使安贵荣,安贵荣曾由于驿路等问题对朝廷不满,王阳明写信警劝,使其息心向化。莫友芝在诗中不仅盛称王阳明的事功,还特作小注赞其教育云:“偏桥钱凤翔屡平叛苗,复有浔梧征府江、东崖、古折、糯洞等战功,又传先生军略。”

对于民族间的冲突和隔阂,少数民族书院学人亦非视而不见,只是更多从道德文化治理的角度来审视。如师范《采榆树》《大麦黄》《月牙侧》《临河》等都是对北方民间疾苦的描绘,既批判地方官吏欲壑难填、假公济私,却又反求诸己,认为是自己“无术起痍疮”。还有杨景程的《征粟叹》描写其在松桂征粮时,原本家给人足之地,已是“丧乱数年辍畎亩,却恐催租来里胥”,中有一老翁,大儿刚战死,小儿又被征调,寡妇孤孙饥肠辘辘,只有煮南瓜招待杨景程这位上差,真是“寇兵”未来、度日已难。民众的苦难,反而激发了杨景程平定“叛军”的决心。基于儒家的“万物一体之仁”,少数民族书院学人诗中所悲悯和吟咏的不只是本地、本族,更是神州赤县的全地、全族,包括齐鲁、燕赵、吴越等大好河山亦人我襟袍,为我所属。

四 余论:儒学与认同的管窥

清代云贵地区少数民族山长及以之为代表的书院学人是一个有功名、有声望、有广大教育对象的富有凝聚力和指引力的群体,并具有比较一致的心理结构和行为规范。这一群体就其民族及生活的地理空间而言处于国家的边缘,从文化上又堪称位于国家的中心地带,这种双重“身份”造成其文化传播活动及认同意识具有更为特殊和深刻的意义。

从总体来看,少数民族书院学人的儒化人格、家国情怀,以及其从事的教育文化活动,都与儒学这一传统知识体系和价值系统有关。从现有的资料加以管窥可以看到,儒学以书院为阵地在清代边疆多民族地区传播中,其“人的要素”有特殊表现:一是将儒学“万物一体之仁”具化为对河山的赞美和对生民的悲悯,展开为忠孝节义等社会伦理秩序和行为准则。对仁义的讲求、对人格尊严的追求相比少数民族的陈规,比如彝族等级制下的剥削、奴役,更能起到通达人情、凝聚人心的作用。二是儒学与科举结合,为少数民族向上流动提供了制度保障,书院学人不断出现正是少数民族积极参与科举的结果。其教育活动不仅为当地各族士民进入到国家官僚体系提供了更多可能,还以理学道统和诗歌创作等为各族士民提供了成圣成贤的理想人格和基于这种人格的审美志趣。三是尽管现实并不完美,民族、阶级、地域等问题层出不穷,但是儒学又是批判现实、指引现实的,正是这样,才使得这种制度自信具有超越意义,即使在国家屡经危难之际,少数民族书院学人群体都是这种向心力的持久保持者。

从云贵少数民族书院学人的认同意识,可以看到晚近以来中华民族由多源向一体汇聚的一个历史细节。西方“新清史”思潮兴起之后,特意强调民族的特殊性,往往将民族的差异、征服和冲突作为历史发展的主线。事实上,从远古时代起,神州大地的各个民族就不断融合,中夏之地就是中国这一远古文明众水所汇的地理之渊,而儒学曾长期是这个汇聚的文化之渊。少数民族书院学人群体从地理上处在边缘,从文化上却处在这个漩涡之渊的中心。从云贵少数民族书院学人文化教育活动及其学术思想、心理结构、人格特质和认同意识中,可以看到民族习俗的差异并非根本问题。共同的价值追求,包括社会稳定、伦理秩序、文化信仰及艺术审美,才将神州大地的中心与边缘紧紧地联系起来,形成血浓于水、不可分割的命运共同体。

尽管儒学形态及其展开不尽完善,尤其是近现代出现了诸多问题,有待去糟粕而取精华,但是它在特定历史时期的积极贡献,以及对清代云贵高原地区民众大一统认同意识和情感塑造,却是一笔丰厚的遗产,承载儒学文化传播的书院又是考察这一历史变迁的关钥。少数民族书院学人群体的出现既是西南边疆多民族地区儒学传播的结果,反过来又是推动当地儒学传播深入的力量。其特殊的身份、特有的思想风貌和文化心理特征都是那个时代社会生活的广阔画卷中的一道亮丽风景。