府际结构下领导注意力的议题分配与优先:基于公开批示的分析

陶 鹏 初 春

一、问题的提出

组织决策者的注意力是稀缺资源,管理决策很大程度上受到管理者自身如何配置注意力的影响(Simon,1947),企业注意力基础观(The Attention-Based View of the Firm)视组织为一个注意力配置系统(Ocasio,1997),提出注意力是组织中的决策者投入时间和精力来发现、编码、解释并理解议题环境与进行行动选择(Ocasio,1997)。注意力焦点、注意力情境和结构要素将影响组织的注意力配置(Ocasio,1997,2011)。布赖恩·琼斯(Bryan Jones)和弗兰克·鲍姆加特纳( Frank Baumgartner) 率先将注意力引入政治科学并以“政治注意力”概念来限定其范围(Baumgartner & Jones,1993;Jones & Baumgartner,2005),政治注意力的主体尚存在一定模糊性,政府或政治领导者都可被视为主体,这使得在学术话语使用中存在政治注意力、领导注意力、政策注意力等概念的混用情形,该现象在组织学中同样存在(Ocasio,2011)。政治注意力和领导注意力属于同一个层次的概念即强调政治主体的关注,前者只设定了与政治相关的主体范围而后者特指领导为主体,领导注意力是政治注意力的一种典型类型;政策注意力则是从注意力客体层面突出了政策领域的注意力,政策层面只是繁杂的注意力客体的一部分。对于政治注意力概念的使用尚缺少统一规范,领导注意力可以作为政治注意力的一种类型存在。

在公共政策研究中,议题为何以及如何获得政治关注成为议程设置与政策制定相关研究的基础问题(Kingdon,1984;Nowlin,2011)。政治注意力自被引入政治科学领域以来,研究文献数量增长迅速,初步形成了具有政治科学话语特征的研究导向。其一,政策变迁的政治注意力证据及分析。由布赖恩·琼斯和弗兰克·鲍姆加特纳所创建的比较议程项目(Comparative Agendas Project,CAP),提供了公共政策编码本,它由经济、工商、交通农业、健康等多项政策议题构成,并且被注意力与公共政策研究所普遍使用,它也为政治注意力的国际比较提供了话语基础,推动了政治注意力国际比较研究的开展。此类研究主要是回溯政策变迁的注意力证据,并验证间断平衡过程是否存在,同时,也可在历史线索中寻找政治注意力在诸多公共政策或议题分配上的优先性。如有学者针对澳大利亚总督演讲文本,开展了政策议程的稳定性与多样性分析(Dowding et al.,2010)。还有学者通过政策文本开展内容分析,探索欧洲理事会的议程变化和多样性。现有研究希望更清晰地展现政治注意力的动态性、多样性及竞争性(Alexandrova et al.,2012)。演讲、文件、报告、国会听证材料等成为了测量政治注意力的重要工具(Breeman et al.,2009;Häge,2006;Jennings et al.,2011;Jennings & John,2009;Walgrave,2017;Jennings et al.,2011;Mortensen,2009;Breeman et al.,2009;Baturo et al.,2017;Baekgaard et al.,2019)。其二,以政治注意力为工具的研究导向,即强调政治注意力与政策及管理议题的结合,以此关联更广泛的政治与公共管理议题。政治注意力被视作一种领导或政府的偏好、行为,它们反映出政治系统的基本态度与行为并构成探索诸多政策议题与管理行为的基础,新变量能为检验经典和前沿研究问题提供新证据、新视角。研究者们利用政治注意力数据开展了政治注意力与公共财政的关系探索,寻找政治注意力对于公共财政问题的影响力及作用机制(Mortensen,2009);还有研究将政治注意力与机构改革关联,寻找政治注意力的机构结构效应的生成及影响(Mortensen & Green-Pedersen,2015)。显然,此类研究将政治注意力的应用推广到更广泛的政治与公共管理研究层面。其三,以政治注意力为中心的研究导向,即强调对政治注意力的生成及演化机制的探索。政治注意力的生成与演化机制是以注意力为中心的研究导向,侧重于环境、结构、信息对注意力生成及演化过程机制。社会情境、大众舆情、组织结构、政治结构、利益偏好等因素形塑着政治注意力分配,探索政治注意力与上述因素之间的作用机制开展深化研究。已有的研究中已经注意到公共注意力与政治注意力之间的关系及作用机制,透过政治与社会情境之间的互动来透视政治注意力的生成与演进过程(Jennings & John,2009)。还有学者强调通过比较政策视角,透视体制和情境差异背景下的政治注意力在政策议题上的分配差异,相关描述性和变量相关关系的稳定性检验为理解国家之间的政策注意力分配有着重要借鉴意义(Jennings et al.,2011)。

从国内研究来看,总体形成了两个基本脉络:其一是政治注意力被视为一种话语方式,强调对政府决策注意力资源进行有效配置,是影响政府决策能力的重大问题,需要不断改善政府注意力资源的配置效度(黄健荣,2010)。政治注意力被视为研究政府行为的新视角,将深刻影响着议题识别、政策设计与执行(叶良海、吴湘玲,2007;张敖春,2017;代凯,2017;李宇环,2016)。其二是将政治注意力作为一种测量方式,探寻政治注意力某项或某类政策上的分配情形(王印红、李萌竹,2017;陈思丞、孟庆国,2016;文宏,2014;郭高晶、孟溦,2018),并研究注意力配置对公共财政资源配置的投入方向选择(文宏、赵晓伟,2015)。国内的政治注意力研究相关文献快速增长,逐步呈现出与其他议题的交叉并注重本土情境下的注意力理论研究(练宏,2016)。

府际结构下的领导注意力在政策议题上如何分配?在众多政策议题中,核心议题在府际结构下是否呈现出优先性?这些问题的解决将有助于更深刻地理解府际结构下领导注意力的议题分配与优先。本研究将推动多层次主体的注意力比较研究,为更好认识注意力分配提供基础。同时,注意力配置视角亦能揭示府际间领导注意力分配的同构与差异,为解释中国体制运作的技巧——议题优先性,提供来自注意力层面的实践证据。

二、研究假设

1.议题多样性、府际结构与领导注意力

议题多样性与政府职能定位有关,来自农业、金融、贸易、交通、民生等多种领域的议题引致了议题多样性,它与领导注意力的有限性长期并存,在有限资源、有限理性等条件约束下,领导注意力在议题之间的分配体现了政策或政治偏好。通过注意力在议题之间分配的稳定性分析,可以揭示领导注意力的历时性变化(Sigelman & Buell,2004;Mortensen et al. 2011;Dowding et al.,2010),为间断平衡理论(Theory of Punctuated Equilibrium)的实证检验提供注意力证据。单一层级的领导注意力变化能够展现在议题多样性条件下的选择结果,而在府际结构条件下,注意力主体呈现分层、议题呈现一致性和差异性。

中国政治体系存在着“上下分治”的纵向府际结构,有学者提出了“中央治官,地方治民”的格局,即治官权集中在中央官手中,治民权集中在地方官手中,现实中,将可能与民众的利益有冲突的事务交由地方官来办理,地方官因此获得了本地区的治民权,中央通过对地方官的治理来影响各类公共事务管理,同时,当地方官与与民众产生冲突时,中央亦能够通过惩治地方官来消除民众不满,优化地方治理(曹正汉,2010),这说明了纵向府际结构中的职能分工的内在要求。在客观上,由于所处层级差异,政府纵向层级系统中的各级政府职责划分应呈现明显的分工导向,不仅中央与地方政府要有分工,而且地方各级政府之间也要有明确的分工,现在突出的问题是,中国政府在纵向上的职责划分很不明确,其基本特征是“职责同构”(朱光磊、张志红,2005)。在职责同构情形下的注意力分配则能够凸显出府际结构下的注意力分配的一致性和差异性。

在府际结构下的领导注意力对议题选择的稳定性层面,中国政治体系下,几乎所有关系到日常操作的大量决定都是在地方或政治体制的中层做出(李侃如,2010),这意味着中央层面的议题更容易受到政策战略导向变化而变化。通常,战略导向具有一定的长期性,意味着在较长的一段时期内,中央层面的领导注意力的议题分配保持相对稳定,那么,在领导注意力的议题分配上呈现出稳定性较高情形,地方领导层面的政策议题关注的变动性更大,所关注的议题会呈现出相对不稳定情形。由此提出假设H1。

假设H1:府际间领导注意力存在着议题稳定性差异,领导层级越低,则其注意力在议题分配稳定性越低;领导层级越高,其注意力在议题分配稳定性越高。

议题稳定性显示的是领导注意力在议题间分配的比例变化,而注意力的政策议题分配熵值变化则反映出不同层级的领导所关注议题的多样性特征,议题熵值被广泛用来测度议题多样性(John & Jennings,2010;Jennings et al.,2011;Alexandrova et al.,2012)。熵值越高说明议题多样性程度越高,熵值越低则说明议题多样性程度越低(Breeman et al.,2009;Jennings et al.,2011)。从府际结构角度看,不同层级领导关注议题存在差异,在现有府际分工下,政府层级越高,其处理和关注的事务则更广泛。如一些外交和港澳台事务、民族事务、国防事务等往往中央层面的关注远远多于地方层面,那么,从议题的多样性角度来看,中央政府层面会高于地方政府层面,这与央地之间的职能范畴呈现出相关性。由此提出假设H2。

20日00时,低涡中心移至河北东北部,与其相伴的西南暖湿气流在辽宁地区与副高西侧的偏南暖湿气流汇合。相应时段的地面上,随着地面气旋的北上加强,气旋顶部的倒槽影响东北和山东地区。综上所述,500 hPa冷暖空气交汇以及江淮气旋的北上发展共同造成了此次暴雨过程。

假设H2:府际间领导注意力的分配存在着议题多样性差异。层级越高的领导的注意力分配越多样,层级越低的领导的注意力分配越显单一。

2.议题优先性与中国体制

领导注意力分配过程是确立议题优先性的过程,议题一旦获得优先性则意味着在多元性的议题中脱颖而出并更有可能投入必要甚至更多资源以解决该议题,中国政治体制中的议题优先性的功能还体现了中央对于地方政府行为的控制和引导,它是使中国政治体制运转的技巧。中央通过省级机构来处理全国事务,与中央政府的部的级别完全等同,省这一级在政治层级是个实权单位,市、县作为省以下的地方政府级别亦掌控着地方管理实务(李侃如,2010)。从20世纪80年代开始,中央政府通过财政分权来激励地方政府的发展动机与行为,但同时中国依然保持政治集权体制,中央通过集权化的人事管理体制,使用升迁、交流任职、兼职等手段来管理地方官员,进而影响地方政府行为(周黎安,2007;Huang,1996,2002),总体形成了“中国式分权”体制。

对于议题关注而言,在纷繁复杂的议题之中,中国体制解决的办法便是确保某些类型的议题由高层来决定其处理方式,但如果需要解决的问题过多,对于中央也会带来执政风险,那么,形成了议题在体制中能够达成解决共识的最低层次上进行处理(李侃如,2010)。几乎所有关系到日常操作的大量决定都是在地方或政治体制的中层做出,当然,中央要用其明确表达了政策路线和目标的重大政策声明来指导下级,形成政策议题的优先性。一方面,中央将注意力传递作为加强政策协调工具。通过设定基本的战略目标,并总结形成各级干部习惯运用的口号或提法,营造一种能影响各级行为的气氛。另一方面,通过中央各类会议、文件以形成重点政策领域和工作方向,明确政策议题的优先顺序。本质上,中央政府领导注意力展示和传递的过程便是议题优先性的确立与强化的过程,注意力情境与注意力结构将深刻形塑着注意力焦点(Ocasio,1997),在府际结构中传递优先性是组织结构对于注意力焦点的影响。由此提出假设H3。

假设H3:府际结构特征形塑议题优先性的传递,在中国政府治理模式中,核心政策议题从中央到地方呈现出相对一致性,这亦与中国多层次、一体化的府际结构相一致。

三、方法与数据

(一)数据

党政领导针对各类渠道获取的信息会做出反应,尤其是那些需要及时作出反应的信息,常在有关书面材料作出简要的批示(Tsai & Liao,2017)。批示并不代表做出了正式决策,通常是提示某些官员或部门注意解决那些问题,或者要求提出处理建议和进一步的情况,或者对提出的建议表示意见(胡乔木,1993)。批示往往就是领导对于议题的紧急和优先性的判断,无论过去、现在都是中国各级领导工作的重要方式。一旦被领导批示则意味着该事务受到了领导的重视,就需要投入超过一般事务的资源来进行处理,而处理的情况亦有追踪反馈制度。公开批示的特点是向公众展示党政领导甚至政治系统对于相关事务的关注和重视,以巩固和增强政治合法性。于是,我们将领导的批示作为衡量其领导注意力的指标。

文本大数据推动着社会科学理论与实证研究的发展,使以往缺乏数据证据或难以建立关联的领域有了新的研究空间(Monroe et al.,2015),也使得大量的关于批示的文本大数据有了价值。在数据获取层面,我们选取“中国重要报纸全文数据库”,(1)该数据库是收录2000年以来中国国内重要报纸刊载的学术性、资料性文献的连续动态更新的数据库,其覆盖的报纸主要为国内公开发行的500多种重要报纸,截至2017年11月,累积报纸全文文献1 000多万篇。以“批示”为关键词,通过Python软件进行全文搜索,共收集含有“批示”的新闻数量为146250条,时间跨度为2001—2017年。以比较议程项目(Comparative Agendas Project,CAP)(2)我们对CAP编码本进行了初步翻译,并结合机器学习效果进行语料库的持续更新优化。编码本为基础形成新的编码本,在公共政策议题层面主要涵盖了:宏观经济、人权、 健康、农业、劳工、教育、环境、能源、移民、交通、法律与犯罪、社会福利、住房、国内商业、国防、科技、国际贸易、国际事务、政府运作、公共土地、文化、人口与婚姻政策、港澳台事务、应急管理。通过有监督机器学习(Supervised Learning Methods) 进行清洗和归类,由机器依据语料库进行主题归类,在此过程中,随机选取3 000条新闻进行人工与机器相互检验比对,以不断更新优化语料库,提升机器学习的效果。具体地,对所有数据按照领导者级别进行归类,分别清洗出含有总理、省长、市长三个级别的领导批示。最终形成了含有6 830条批示信息的数据库。由于公开批示数据的局限性,诸多公开批示多为市级以上领导批示,本文呈现的是中央-省-市三级政府的领导注意力状况。此外,报刊公开批示亦非领导批示的全部,依据公开批示数据所得出的检验结果及理论生产具有情境条件性。

(二)方法

注意力的测量主要有三类方法:内容分析法、问卷测量法和案例研究法。内容分析法是目前测量管理者注意力最常用的方法,已广泛应用于社会科学研究中的许多领域,是一种定性与定量相结合的研究方法(刘景江、王文星,2014)。本文使用的是内容分析法,以领导批示来测度领导注意力,在方法上主要采取稳定性、熵值和计量分析方法来测度注意力分配以及议题优先性情形。

1.议题稳定性与议题熵值分析

针对收集整理出的数据,通过主题分类的变动趋势统计来揭示核心主题及其变动趋势。公式(1)测度固定时间段内的对不同政策议题间的注意力的稳定性变化。其中,ISt和ISt-1是在时间t和时间t-1上就某一议题的总体批示的百分比,它们之间的绝对差是在议程上的所有n个潜在议题之和。 因此,如果ISt等于100,则第t年议题构成与第t-1年议题构成相同。如果ISt等于0,那么连续两年的议题就集中在完全不同的问题上。

(1)

其次,议题多样性的熵值分析。熵值是一种在政策研究中被经常使用的测量工具,用来测定领导注意力所聚焦的政策主题多样性与竞争性,可用公式(2)进行表达。其中,熵值(H)被所有主题概率的负和估计,p(x)代表对象x(领导批示关注)属于特定议题i乘以这种可能性的自然对数。熵值越高则说明所关注议题的多样性或碎片化水平越高,熵值越低则说明所关注议题种类更少。

(2)

2. 议题优先性的计量检验

变量体系。为了更进一步检验和预测变量间的长期稳定关系,我们采用计量经济学建模与分析,为了使模型的样本数据足够多,本文选取2001年至2017年每个季度的熵值和核心主题占比数据。核心主题即是指由“宏观经济”“国内商贸”“环境保护”此三项总理最为关注的议题(见表2),将核心主题作为被上层所设定的优先议题。将总理对核心议题的批示占其同期所有议题的比例作为变量Y102,其所对应的熵值为X102;省长对核心议题的批示占其同期所有议题的比例作为变量Y202,对应的熵值为X202;市长对核心议题的批示占其同期所有议题的比例作为变量X302,对应的熵值为X302。本文将分别对Y102和X102、Y202和X202、Y302和X302的格兰杰因果关系(Granger Causality)进行检验。

表1 变量及统计描述

资料来源:作者自制。

四、实证发现

(一)府际间领导注意力的议题稳定性与多样性比较分析

为了进一步分析府际间领导注意力对于政策议题分配中的稳定性和多样性水平,我们分别使用了稳定性测量与熵值测量工具。

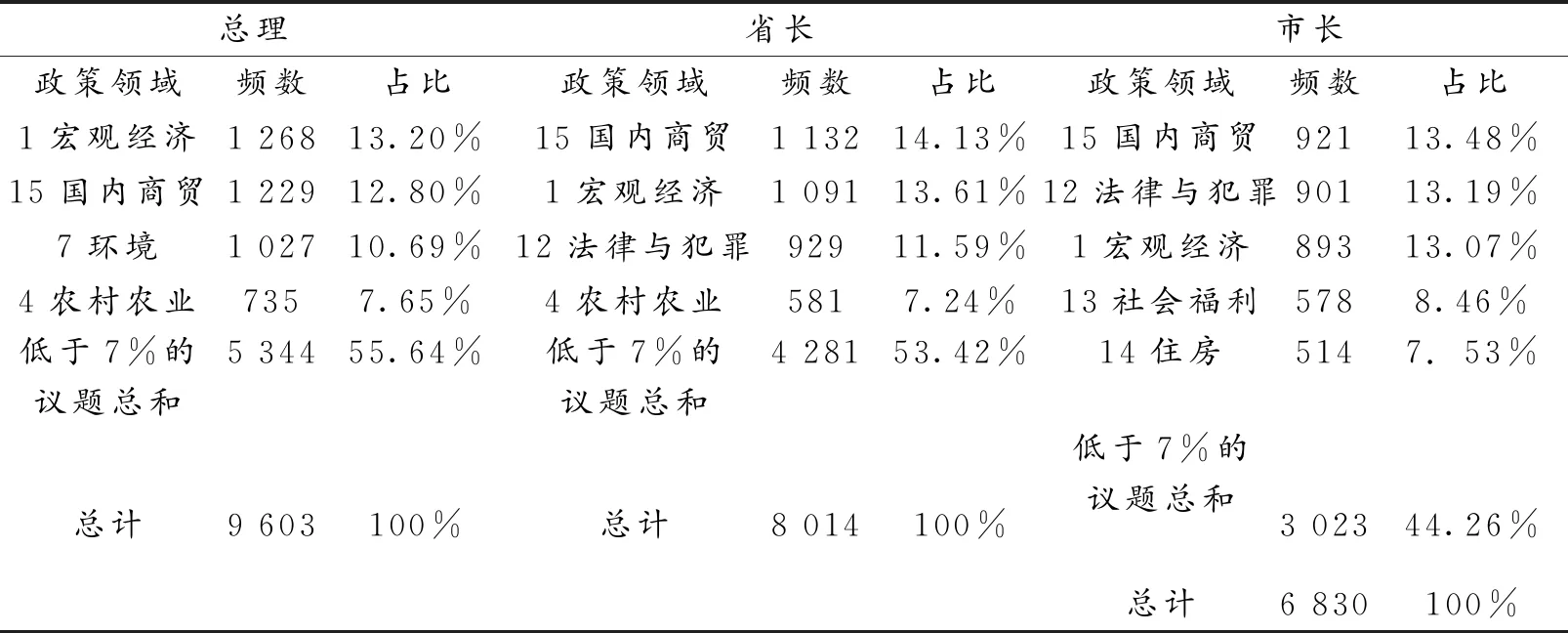

表2报告了我国政府系统的三个层级(国家、省、市)的议题占比。首先,在国家层面,总理的注意力分配,排在前三位的依次是宏观经济、国内商贸和环境议题,占比超过7%的政策议题达到4个。宏观经济议题成为总理首要关注议题,体现出改革开放以来坚持以经济建设为中心的发展战略,与宏观经济相联系的国内商贸议题也是排名领先的议题,两项议题都属于经济发展工作,从而构成了在总理注意力的议题分配中的绝对领先地位。其次,在省级层面,省长的注意力分配,排在前三位的依次是国内商贸、宏观经济、法律与犯罪,占比超过7%的政策议题达到4个。最后,在市级层面,市长的注意力分配,排在前三位的依次是国内商贸、法律与犯罪、宏观经济,占比超过7%的议题达到5个。总体上看,宏观经济与国内商贸议题成为不同层级领导最为关心的政策议题,体现出中国各级政府强调经济发展目标的优先性。中国发展中强调经济发展的另一面即社会稳定则体现在法律与犯罪议题上,此项议题的重要性在省级与市级层面体现得更为显著,市级地方政府则包含了更多社会保障政策类议题如“住房与社会福利”。这也初步反映出府际结构下的领导注意力特征,中央政府与地方政府的领导注意力分配存在一致性和差异性,一致性体现在经济发展议题层面,而差异性则体现在民生事务议题层面。

表2 不同层级政府领导议题注意力分布(2001—2017年)

资料来源:作者自制。

图1报告了府际间领导注意力的议题稳定性变化情况,主要发现是:(1)总理所关注的政策议题稳定性均值为86.76,省长所关注的政策议题稳定性均值为82.82,市长所关注的的政策议题稳定性均值为81.57。从领导注意力对于政策议题分配的稳定性层面来看,总体上,总理的政治注意力分配最为稳定,体现出总理所聚焦的政策议题变动幅度和强度相对较小,而越往地方政府延伸则领导聚焦的政策议题在单位时段间的变动幅度更大。这里需要注意的是省长和市长层面的政策稳定性水平差异并不大,这说明省级和市级地方政府在议题稳定性上处于相似水平。(2)总理的领导注意力变化呈现出间断-平衡的特征,在大多数情况下处于相对稳定的状态,但也存在变化的情况,如2004年和2013年,这两个时间点具有间断性,我们将其称为政策稳定性变迁的间断点,说明2004年和2013年总理关注议题变化最大。(3)省长、市长的注意力变化与总理基本一致即呈现出间断平衡性,在大多数时间呈现出相对稳定的状态,在一些时间节点上亦存在着较大的分化。从整体上看,2003年和2013年前后是各级政府领导的议题关注稳定性水平离散程度最高的时间节点,而2002年和2012年正值中国政治周期中的领导换届年,新一届政府所关注的政策议题导向与前一届政府之间存在一定差异性。

图1 领导注意力与政策议题稳定性

资料来源:作者自制。

图2报告了府际间领导注意力所关注的政策议题多样性变化情况,主要发现是:(1)从已选的政策议题来看,总理所关注的议题多样性均值为3.88,省长所关注的议题多样性均值为3.85,市长所关注的议题多样性均值为3.79,总理、省长、市长所关注的政策议题多样性水平,依照府际层级呈现出递减情形,这说明越往地方基层政府,其所关注的议题类型越少,反之,总理层面所关注的政策议题范围则更为多元和碎片化,这应与国务院的职能范围更广有关,一些外交事务在地方政府层面则很少涉及。此外,总体上来看,不同层级政府的议题多样性水平差异并不是特别大,这显示出中国不同层级政府的职责同构现象突出。(2)2002年和2012年总理所关注的议题多样性熵值处于低值,分别为3.61和3.59。说明相较于2001年和2003年,2002年总理关注的议题多样性下降,2003年总理的注意力分配更加多样化;2012年的情况与2002年的类似,与2011年和2013年相比较,总理在2012年的注意力议题关注的多样性呈现出区间极低值。总体上,总理的注意力分配呈现出间断平衡特点,议题多样性的间断点也与议题稳定性间断点相类似,即出现在政治周期变化的时间节点,而有所差别的是,议题多样性的间断点要早于议题稳定性的间断点即发生在政治周期中的换届年。这说明在换届当年,领导注意力对政策议题的关注处于稳定、有限的状态,以确保政治周期的平稳过渡。(3)再从地方领导层面看,省长和市长层面的注意力在政策议题分配的多样性则一直较为平稳,并未发现有显著的间断点出现,但是从整体上看,2002年和2012年前后,仍然是各级领导注意力关注的政策议题多样性水平的离散程度最高的时间节点。

图2 领导注意力与政策议题多样性

资料来源:作者自制。

(二)府际间领导注意力的议题优先性分析

为了进一步检验各变量之间的关系,政府领导对核心议题关注占比对熵值的影响关系,本文采用格兰杰因果关系检验对变量间的关系进行分析。

1.单位根检验

在利用格兰杰因果关系模型对变量间的关系进行检验之前,需要对变量时间序列的平稳性进行判断,从而时间序列的整个统计规律不会随着时间的推移而发生巨大变化。所以,为避免变量是非平稳时间序列从而产生伪回归,需要对数据进行平稳性检验。本文采用ADF单位根检验的方法对上述变量的时间序列平稳性进行检验,结果详见表3。

表3 单位根检验

资料来源:作者自制。

由表3的检验结果可以看出,上述指标的ADF检验值均在三个显著水平上小于临界值,拒绝原假设,说明序列是平稳的。因此,继续对三组变量进行格兰杰因果关系检验。

2.格兰杰因果关系检验

利用格兰杰因果关系对变量进行检验,可以对变量间是否具有预测能力进行判断。检验过程中,由于格兰杰因果关系检验对滞后期的选取有较大的敏感性,本文根据AIC、SC和LR准则确定最优滞后期的Y与X的格兰杰因果关系,检验结果如表4所示。

表4 格兰杰因果检验结果

资料来源:作者自制。

表4中可以看到:(1)Y102对X102之间存在单向的因果关系,即Y102的变化会引起X102的变化,且Y102是X102变化的原因的概率为91.4%。说明Y102议题在影响X102变化过程中具有91.4%的影响力,而其他议题对于X102变化所产生的影响力为8.6%,进一步说明Y102对于其他议题产生了显著的挤出效应。而X102的变化对于Y102没有因果关系。以上数据分析说明了总理注意力在核心议题与其他议题之间存在着显著的挤出效应,核心议题在其注意力对政策议题分配中处于绝对优先地位。(2)Y202对X202之间存在单向的因果关系,即Y102的变化会引起X102的变化,且Y102是X102变化的原因的概率为98.48%。进一步说明Y202议题在影响X202变化过程中具有98.48%的影响力,而其他议题对于X202变化所产生的影响力为1.52%,说明Y202对于其他议题产生了显著的挤出效应。而X202的变化对于Y202没有因果关系。省级层面的议题优先性分析结果表明,核心议题在省长的注意力分配中处于绝对优先地位,同样地,以经济发展为主的核心议题对于其他议题存在着挤出效应。(3)Y302与X302存在双向的因果关系。Y302的变化会引起X302的变化,且Y302是X302变化的原因的概率为99.29%。进一步说明Y302议题在影响X302变化过程中具有99.29%的影响力,而其他议题对于X302变化所产生的影响力为0.71%,说明Y302对于其他议题产生了显著的挤出效应。而X302的变化对于Y302也具有反向的因果关系,但影响水平要显著弱于Y302对于X302的影响效果。故我们可以认为在市级政府层面,市长的注意力在政策议题上的分配体现出了核心议题的优先性特征,以经济发展为基础的核心议题对于其他议题具有显著的挤出效应。

通过比较国家、省级和市级层面领导注意力的议题分配来看,核心议题对于其他议题的挤出程度呈现出差异性,国家、省级和市级领导注意力在核心议题与其他议题的分配上存在挤出效应,并且,随着领导层级的下降,挤出效应体现得更加显著,这说明随着领导层级的下降,领导注意力对于核心议题的关注程度逐渐增加,领导注意力的集中程度逐渐升高。这说明以经济发展为代表的核心政策议题的优先性,越往地方政府延伸其优先地位愈发显著,这体现出中国一体化、多层次的政治体系中,在核心议题上,府际间领导注意力传递呈现出逐级强化的过程,经济成长目标被持续性的政治强化,这也说明中国经济快速发展背后的政治动员力作用。

五、结论与讨论

以领导批示为注意力的测量工具,本文展示了不同层级政府领导注意力在政策议题上的分配情况,同时,将议题优先性原则视为中央控制地方的基本工具,检验了核心政策议题在各个层级是否存在被优先设置。通过分析,可以得出以下一些基本结论:

第一,经济发展议题获得了各级领导注意力的优先性分配。通过政策议题的编码、归类和分析,研究结果显示出宏观经济和国内商贸作为经济发展议题被最广泛地关注,从中央到地方省级和市级政府的领导皆以经济发展作为领导注意力焦点,这与中国改革开放所确立的以经济建设为中心的发展理念相一致,强调经济建设的情境决定了领导注意力的基本分配方向,而在中国体制结构下,中央政府通过组织规则与制度约束来引导地方政府的基本行为,这也集中体现在地方政府领导注意力焦点始终围绕着经济建设议题。为了更进一步检验议题优先性原则在府际间的传递,本文通过设定总理所聚焦的政策议题前三位即宏观经济、国内商贸和环境保护为核心议题,通过计量分析进一步验证了核心议题对于其他议题的挤出效应,并且随着领导层级下降,挤出效应更加显著。

第二,府际结构中的领导注意力分配呈现稳定性与多样性差异。实证结果表明,府际间领导注意力的议题分配稳定性随领导层级升高而趋稳,议题分配多样性随领导层级降低而趋弱。中央政府和地方政府在职能分工上存在差异性,中央政府在公共政策设计与执行中往往注重指导性和原则性安排,而地方政府则是公共政策的执行主体,那么,中央政府对于政策议题的关注趋向于长远战略角度,其政策稳定性程度更高。从不同层级政府的领导注意力对于政策议题分配的稳定性层面来看,总理最为稳定,体现出在国家层面的政策议题变动幅度和强度相对较小,而越往地方政府延伸,政策议题在单位时段间的变动幅度更大。中央与地方政府之间的分工要素影响着注意力在议题上分配的稳定性。同样地,组织结构要素亦深刻影响了领导注意力在政策议题分配上的多样性水平,中央政府职责范围要大于地方政府,导致总理所关注的政策议题更多样化。从数据分析结果可以看出,总理、省长、市长所关注的政策议题多样性水平依照层级呈现出递减情形,说明领导层级越低,其所关注的议题类型越少,反之,领导层级越高,其关注的政策议题范围则更为多元化和碎片化。组织结构要素影响了领导注意力的表达,而领导注意力的呈现也深刻反映出府际结构的基本形态与特点。

第三,政府领导注意力在政策议题上的分配存在“间断-平衡”现象。在本文对领导注意力的政策议题分配稳定性和多样性分析中,总理的议题关注呈现出显著的“间断-平衡”特征,即在长期来看,其议题关注的稳定性和多样性处于相对稳定的状态,但在部分年份呈现出了显著的间断点。进一步聚焦间断点所处的年份,可以发现,2003年和2013年前后均靠近中国政治周期调整年,随着新一届政府组建完成,政策议题关注发生较大改变。可见,政治周期的变化调整作为注意力基本情境的变化,而注意力情境的变化影响着领导注意力的焦点。对于领导注意力变迁中的间断-平衡效应的出现需要更精确的计量分析,同时还需基于间断点特征做更深入的因果分析。

本文选择在中国一体化、多层次的政治体制环境下,以府际结构为切入点,比较分析中央与地方领导注意力在政策议题分配上的稳定性与多样性,验证了中国体制下议题优先性在领导注意力层面的实现。当然,本文所采取的研究策略中仍然存在诸多不足和有待进一步验证的方面,如在分析议题关注稳定性和多样性时,可以采用某一项公共政策开展,从而可以更深度地挖掘议题关注的稳定性和多样性。作为一项探索性的分析,领导注意力在议题分配的现象背后的因果解释仍然有待未来的进一步研究。