基于高阶思维的问题情境创设

沈德华 费志明

摘要:初中生具有好奇、好玩、好动、好胜四大心理特点,而在课堂教学中,寓科学知识于具体形象的问题情境中,能激发学生的认知冲突,帮助学生观察科学现象、发现科学问题、掌握科学原理、感悟科学道理,助推其透过现象看本质,进而真正提升学生科学课堂的高阶思维。正如一顿美餐需要调味剂刺激味蕾,一节好课也需要良好的问题情境作为催化剂。本文结合笔者自身的教学实践,深度挖掘问题情境在初中科学课堂中的实践与应用,以提高学生的高阶思维。

关键词:初中科学;问题情境;高阶思维

中图分类号:G632.0文献标识码:A文章编号:1992-7711(2020)09-0003

高阶思维,是指发生在较高认知水平层次上的心智活动和认知能力。人们通常将布卢姆认知目标的记忆、领会、运用这三个层次视为低阶思维,将分析、综合、评价这三个层次视为高阶思维。目前,区分“创新型”与“书匠型”教师的关键是能否驾驭课堂这一主阵地。而在课堂上敢于创设问题情境,善于捕捉学生高阶思维的教师往往会胜出。教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体的情景,以引起学生一定的态度体验,将帮助学生理解教材,并使学生的高阶思维得到发展。初中学生具有好奇、好玩、好动、好胜四大心理特点,在初中科学教学中,寓教学内容于具体形象的问题情境中,能激发学生的认知冲突,指引学生观察科学现象、发现科学问题、掌握科学原理、感悟科学道理,让其透过现象看本质,进而真正提升学生的高阶思维。

2011年版的新课程标准明确指出:“教材内容的呈现方式应当有利于学生通过活动建构新知识。应当注重从学生的生活经验出发,创设情境,引导学生自主学习、主动探究。”这表明,新课标要求科学教学在内容上强调联系生活、创设情境,在方法上强调探索实践、联系实际。用问题情境引导课堂教学,不仅丰富新课程的时代特征和生活气息,激发学生强烈的求知欲望,而且激活课堂教学,提高课堂实效,促进学生的高阶思维,助推学生的思维由书本知识向科学实践能力转化。科学教师在教学中要充分联系实际,从学生的学习兴趣和生活经验出发,创造性地设计问题情境,积极地开发和充分利用生活中的教学资源,让教学回归学生熟悉的生活情境,不仅要让科学知识“溶解”在生活实践中,而且还要将科学知识从生活实践中“结晶”。

一、课堂导入情境化

瑞士教育心理学家皮亚杰指出,每个学习者头脑中都有一个认知结构。外界环境的刺激首先作用于该认知结构。只有认知结构倾向于它才能被知觉,否则视而不见,听而不闻。皮亚杰认为,并不是所有外界刺激都能够引起知觉从而产生学习,只有当認知结构与外界刺激发生不平衡时才能引起学习的需求。这说明,学生产生主动学习的倾向是有条件的,教师提供的学习材料必须与学生的原有认识结构构成某种关联,即建立联系并引起心理上的不平衡。只有在这样的状态下,学习活动才能真正展开。上课铃声响起,学生开始就座,等待教师的上课。此时,作为学生,虽然人已经坐在自己的座位上,可是他们的思维并不会那么快紧跟着教师的思路,也许他们还停留在刚才下课时那件有趣的事情上。此时的情境设计,一方面要让学生的注意力从刚才下课时繁杂的琐事中走出来进入课堂,另一方面要促使其主动、积极地参与课堂教学,让大脑达到预期的思维状态。

例如,《遗传与进化》一课,将影视明星田亮、王岳伦、陆毅、黄磊与他们的孩子田雨橙、王诗龄、陆雨萱、黄忆慈的照片呈现在幻灯片上,让学生按照一定的规律分成四组,每组两个人。然后引导学生回答这样分组的原因是每一组中的两个人物存在一定的血缘关系(都是父女关系),并且从外貌上看也十分相似。从而引出课题——《遗传与进化》。

这样的问题情境设计都是学生喜闻乐见的,将这些内容引入课堂能在学生头脑中留下深刻的印象,能营造和谐的课堂氛围,让学生更具有亲切感,大脑思维活动处于开放状态。学生学习新知总是在一定的情感中进行的,新授前,构建了“愉”“悦”的教学情感,使学生在一节课的开始,就被一种愉快和谐的气氛所包围。而有目的地引导学生观察自己熟悉的图片、音乐、视频等教学资源,不仅激发了学生的学习兴趣,同时也培养了学生的观察能力、思维能力和运用科学知识的能力。

二、核心知识情境化

德国一位学者就情境教学做过一个精辟的比喻:如果让你一口咽下15克盐,无论如何你都难以下咽。但如果将这15克盐放入一碗美味可口的汤中,你会在享用佳肴时,不知不觉将15克盐全部消化吸收了。知识融入情境,犹如汤汁溶解食盐。盐要溶入汤中,才能被吸收利用。干巴巴、孤零零、枯燥乏味的知识,很难被理解、消化、吸收。这也充分说明,知识需要融入情境,才能触发学生的高阶思维,彰显科学的活力与美感。

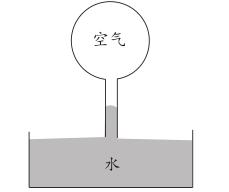

例如,温度计的教学,可以这样设计核心知识的突破:活动一,几百年前,伽利略制造了最原始的温度计,如下图。并提问:该温度计的原理是什么?有何缺点?活动二,如果用普通温度计测量人体的体温行不行?为什么?说明体温计与普通温度计比较有何优点?该优点的作用是什么?

苏霍姆林斯基曾说:“能够把少年拴在你的思想上,引着他们通过一个个阶梯走向知识,这是教育技巧的一个重要特征。”皮亚杰也曾说过:“教师的工作不是‘教给学生什么,而是努力构建学生的知识结构,并用种种方法来刺激学生的求知欲。这样,学习对于学生来说,就是一个‘主动参与的过程了。”而对于科学教学核心知识的把握更应该从创设问题情境着手。在这一教学环节设计中,我们试图从学生熟知或感兴趣的问题情境着手,通过再现科学家的实验设计这一真实的科学情境,为剖析“体温计的优点”和得到“为什么这样设计”创设了良好的教学情境,使学生在不知不觉中深入思考,获得了良好的教学效果。

三、教学流程情境化

“让学生面临问题,因为问题能唤起强烈的求知欲。”知识问题化,问题情境化,情境生活化,是新课程一直倡导的行之有效的教学策略。知识融入了情境,情境结合了生活,学生的思维才更有效、更高阶。

例如《大气的压强》这一课,以斌斌一家上海科技馆一日游为主线,分别游览四个展区,将知识融入问题情境,并通过巧妙的问题设置,促进学生对问题的高阶思维。创设了地下一层魔术表演瓶吞鸡蛋导入新课,地面一层“覆杯”实验、饮料“吸”“压”辨析活动、杯中取袋实验,地面二层央视录制“马德堡半球实验”,地面三层科技长廊介绍气压计三大情境。然后,回归伊始,首尾呼應,指引学生解释瓶吞鸡蛋实验。最后,游览结束,通过一天科技馆的游览,向父母畅谈收获与提炼知识。

建构主义理论认为,学生是知识意义的主动建构者,而不是外界刺激的被动接受者。只有通过自己的切身体验和合作、对话、思考等方式,学生才能真正完成知识意义的建构。建构主义学习观认为,学习是学生主动建构知识的过程。学生不是简单被动地接受信息,而是对外部信息进行主动选择、加工和处理,从而获得知识的意义。本课时的教学情境设计,充分考虑学生的情感体验,把孩子当成是发现者、探究者,深入了解孩子的心理状态,整节课孩子们始终保持良好的情绪并促其感知变得敏锐,记忆获得增强、思维变得高阶,助推内在潜能的充分发挥。

四、能力提升情境化

“从生活走进科学,从科学走向社会”是科学新课改的基本理念之一。教育家刘国正先生也曾提出:“教室的四壁不应该成为水泥的隔离层,应该是多孔的海绵,透过多种孔道使教学和学生的生活息息相通。”而其中情境设置的重要性不言而喻。有价值的情境设置一定是有情有境、情境交融的,由“情”激发学生的学习热情、唤起他们的求知欲望,由“境”搭起他们接受知识、掌握技能、深化情感的云梯,促使学生不断由“最近发展区”转化为“现有发展区”,培养其高阶思维。

例如,《空气与生命》这章1-3节的复习,我们可以这样设计情境:今年五·一小长假,斌斌一家自驾游嘉兴南北湖。通过进入景区空气特别清新导入新课。发现竹林探究竹内气体成分引出空气成分及检验方法、上山呼吸急促依靠氧立得制氧复习氧气制取与质量守恒定律、发现烧烤架解释生锈原理、看见“禁止野外用火”标语回顾燃烧及灭火条件。最后,引导斌斌总结今天一天的收获,归纳提升。

通过合理的问题情境将知识点溶解其中,又通过学生的高阶思维将知识点结晶,远比教师将知识点罗列或教师引导学生回忆知识点更有效。这样的情境化复习,学生也喜闻乐见,避免传统的“炒冷饭”,使学生的思维始终处于高水平的活跃状态,能力目标充分显示,教学效果立竿见影。

五、渗透人文情境化

从情感、态度、价值观的教学目标看,高阶思维包含着一种更为广泛的人文涵养,这种素质的养成,不是外部强加的结果,而是在一定的情境中通过分析、综合与评价内在生成的。走进生活,走向社会,正是当今世界理科教育改革的趋向,也是我国科学课程改革追求的目标。如果科学课程能在渗透我们的日常生活、融入学生的生活实际方面创设问题情境,必定能提高学生的高阶思维和分析与创新能力。

例如,《物质的分离》这节课的复习,我们可以这样设计教学:课堂上出示一杯嘉兴市某河道的水样,问学生:直接从我市某河流里取样,这样的水你敢喝吗?为什么?如果要想方设法处理成能饮用的水,你有什么办法?净化水的方法有哪些?然后小组合作设计实验方案并甄选最优方案、根据提供的实验器材动手实践、展示净化后的水并分享成果。

这样设计问题情境,不仅落实了知识目标与能力目标,而且情感态度价值观也得到提升。学生会因为这节课高阶思维的活跃性,复习效果事半功倍,在现实生活中也会更加注重环保理念,关注水质。古希腊生物学家普罗塔戈尔也指出:“大脑不是一个等待填满的容器,而应是一把需要点燃的火炬。”课堂才是教师教学活动的主阵地,在课堂上,教师既是“导演”,又是“演员”,如何和其他“演员”一起将课堂这场“戏”演活泼、演精彩、演实效是需要教师不断努力创设问题情境的。复习,既是一个获取知识的过程、提升能力的过程,也是一个情感体验的过程、人格建构的过程,一味地只注重枯燥乏味的知识传授而忽略了思维的训练与拓展,复习就是残缺的。

苏霍姆林斯基曾说过,在人的心灵深处,都有一种根深蒂固的东西,那就是希望感到自己是一个发明者、研究者、探索者。创造性的问题情境创设,不仅可以指引学生的思维步入“最近发展区”,更重要的是可以拓宽学生的“潜在发展区”,可以把学生的思维推向更高的发展水平。教师教学情境的创设与学生高阶思维的迸发应该是两个不同频率的振动,而教师教学设计的目的应该是使这两者的频率达到共振。教师要指导学生关心身边的事,对生活中的日常用具,遇到的生活小事,用科学的眼光去观察与思考,学会提出有价值的问题,特别是设置精妙的问题情境,引导学生超越知识的学习,挖掘知识的潜在价值,培养学生的高阶思维能力。

参考文献:

[1]国家教育部编.初中科学学科标准[M].北京:北京师范大学出版社,2012.1

[2]余自强.综合科学课程研究[M].杭州:浙江教育出版社,2011.3

[3]董海.化学课堂教学中发展学生比较思维能力的策略[J].中学化学教学参考,2017(7):25-27.

[4]符东生.通过有效的师生对话帮助学生掌握思考的技巧[J].中学物理教学参考,2017(9):30-34.

[5]唐隆健.例谈化学教学中的深度思考[J].中学化学教学参考,2017(9):1-3.

[6]王耀村.“浙江省中小学学科教学建议”案例解读[M].杭州:浙江教育出版社,2015.8

(作者单位:①浙江省海宁市鹃湖学校314400;②浙江省海宁市教研室314400)