国企改革背景下的企业创新和相对绩效评价

——基于中国上市国有企业的实证研究

刘晓婷

一、引言

在2015年的“深化国有企业改革和发展”座谈会上,李克强总理强调,深化国有企业改革,需要坚持创新驱动发展战略,健全激励约束机制,推动国有企业在改革创新中实现更大发展,增强国企活力和竞争力。由此可见,“创新驱动战略”和“激励约束机制”成为当前改革中不容忽视的关键词。一个有效的激励约束机制应能全面地反映经营者的管理贡献,而绝对业绩因包含了市场环境和结构、企业专有资源等噪音信号,不能成为管理贡献的精确反映。此时,引入相对绩效评价能够剔除这些外界因素的影响,从而设计出能客观评价经营者努力程度和调动经营者工作积极性的薪酬激励制度。当前相对绩效评价在国企中的应用情况如何?企业创新是否会对相对绩效评价产生影响?这对薪酬制度设计和绩效考核体系有何启示?这些都是具有现实意义但目前学界鲜有涉猎的课题,本文即是这些方面的新尝试。

二、文献综述与假设提出

相对绩效评价(Relative Performance Evaluation, RPE)最早由Hölmstrom(1979, 1982)提出,他强调,除了管理层的努力程度能影响公司业绩之外,企业所处的外部经济环境也能对其业绩造成影响。如果只是单纯将管理者的薪酬与公司业绩挂钩,而没有考虑到外界因素对企业业绩的冲击,那么所采用的薪酬激励方案对管理者来说是不公平的。因此,更好的薪酬激励机制是通过与同一市场或同一行业的参照企业的业绩表现进行比较,排除掉在薪酬合同中影响共同业绩的一些因素,从而最大程度地还原企业的真实业绩。

近年来,我国也在大力推进相对业绩的使用,以此作为上市公司在薪酬合约中评价经营者业绩的重要条件。例如,2008年,国资委和财政部发布了《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》,规定了上市公司授予激励对象股权时的业绩目标水平,应不低于公司近3年平均业绩水平及同行业(或选取的同行业境内、外对标企业)平均业绩(或对标企业50分位值)水平、而行权时的业绩目标水平则不得低于公司同行业平均业绩(或对标企业75分位值)水平。2009年,国资委发布的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》中,规定了在设计年度经营业绩考核目标时,应对照同行业国际国内先进水平,原则上不低于上年或前三年的实际完成值。由此可见,在这些年的市场化进程推动下,政府为相对绩效评价的应用创造了很有利的制度环境,因此,本文提出第一个假设:

H1:相对绩效评价在中国国有企业的薪酬合同中得到了广泛应用。

另外,现有研究表明,企业创新会对财务绩效产生正向影响。当企业因加大创新力度使财务绩效上升时,经营者会希望使用相对绩效评价以剔除掉外部经济环境和行业共同因素的负面影响,使企业业绩在与同行业其他企业比较时显得更好,从而获得更多薪酬。基于此,本文提出第二个假设:

H2:企业创新会增加国企内相对绩效评价的使用。

三、研究设计

1.变量定义与模型构建

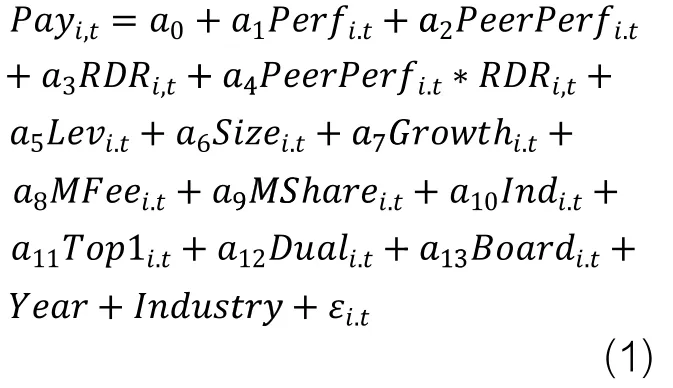

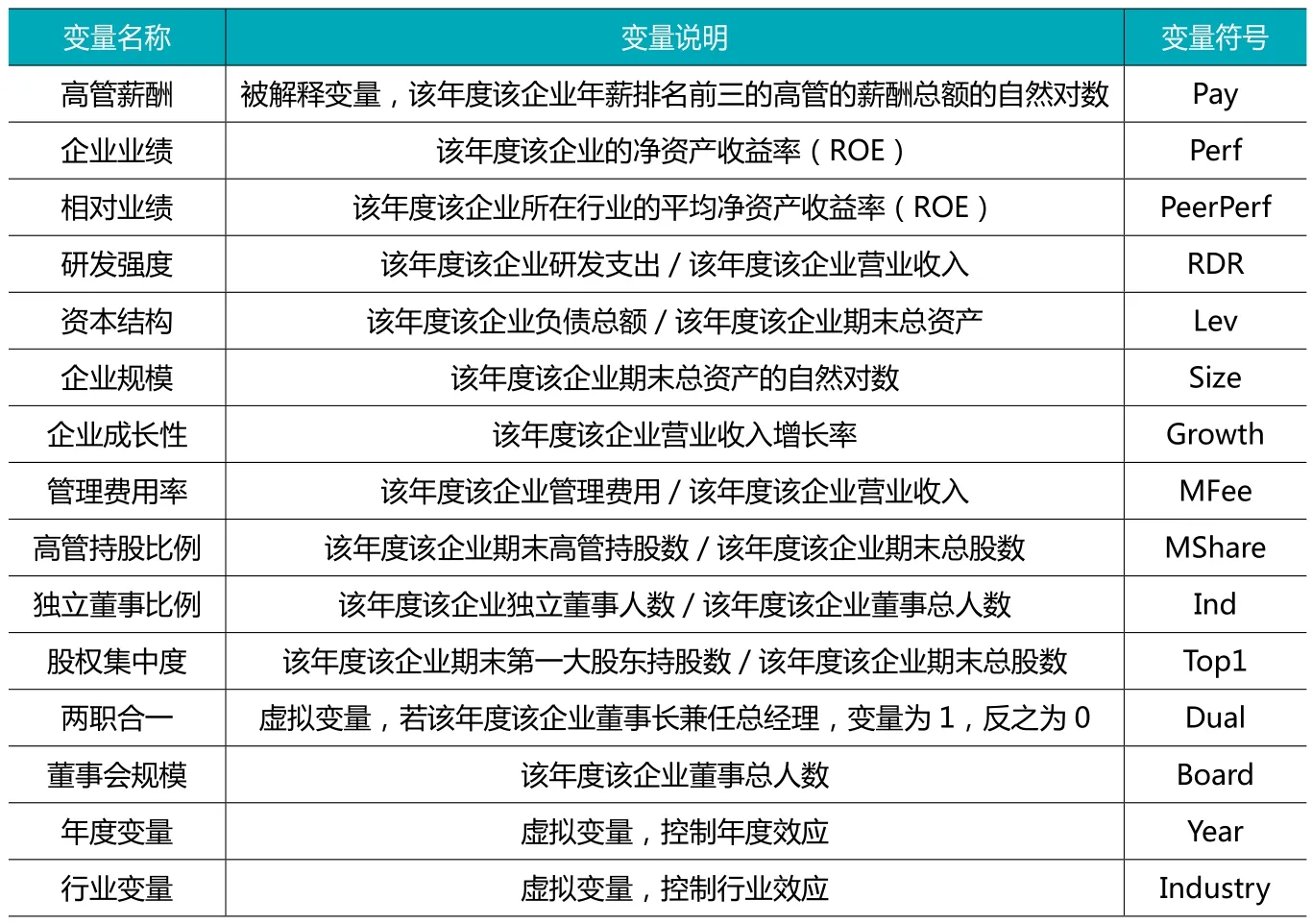

在评判企业创新能力时,许多学者都会以研发强度作为指标,认为其是企业进行创新活动的前提条件和必要条件,并会对企业创新活动产生“种子效应”和“生长效应”。因此,本文使用研发强度作为衡量企业创新程度的变量。对于业绩变量,国外通常使用托宾Q值(企业市场价值/资产重置价值)来衡量,但我国对企业资产重置价值和市场价值存在估值困难,所以本文采用了净资产收益率(ROE)作为业绩衡量变量。已有研究证明使用ROE能获得可靠结果,并且数据采集过程相对容易。模型的其他控制变量,如表1所示。

本文借鉴Albuquerque(2009)对于相对绩效评价的研究,构建了如下多元线性回归模型(1),验证相对绩效评价的存在性和企业创新对其的影响。

其中,a0为回归模型初始常量,a2和a4为解释变量系数,其他为控制变量系数。根据Hölmstrom(1979)提出的弱势相对绩效评价检验理论,当a2显著小于0时,说明企业存在相对绩效评价,则H1成立;而当a2和a4都显著小于0时,说明企业创新增加了相对绩效评价的实施,则H2成立。

2.数据来源与描述性统计

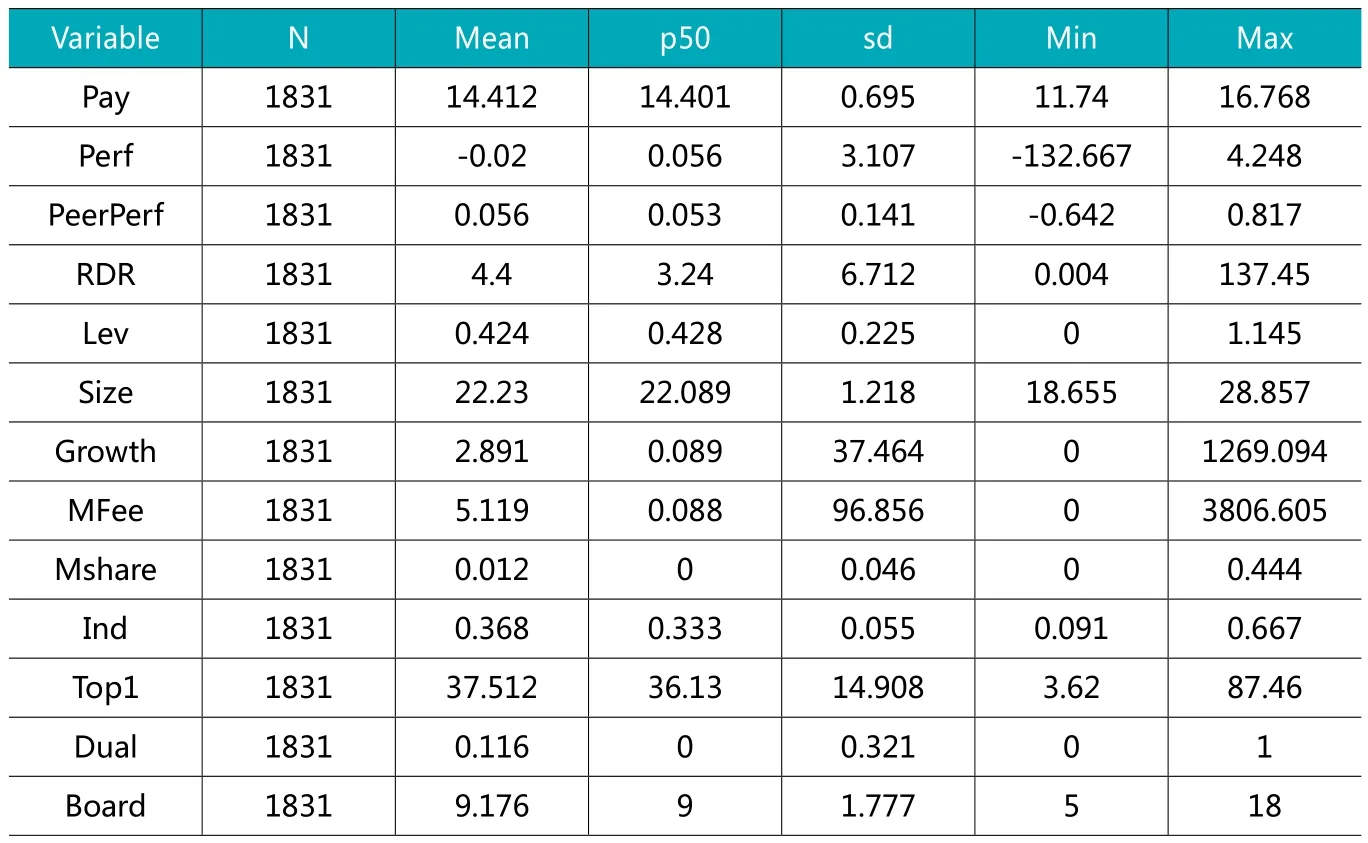

本文选取了2008-2018年中国上市国有企业的数据,时间起止正好涵盖国企改革的第三阶段。剔除缺省值后,剩余样本数量为1831个,涉及农业、采矿业、制造业、批发和零售业、金融业、房地产业、科学研究和技术服务业等13个行业。所有数据均来自国泰安数据库,其中,相对业绩通过行业分组后计算取得。解释变量和控制变量的描述性统计结果如表2所示。

表1 变量定义表

表2 变量的描述性统计

被解释变量Pay的均值为14.412,最小值为11.74,最大值为16.768,说明样本中的上市国有企业高管薪酬总额平均有182万,最少有12万,最多有1915万,薪酬分布有极大差距。RDR均值为4.4%,最小值为0.004%,属于批发业,最大值为137.45%,属于计算机、通信和其他电子设备制造业,可以看出不同行业企业研发投入的差距,符合国内企业现状。Mshare均值为0.012,说明样本的企业高管平均持股较少。Ind均值为0.368,基本符合证券会关于独董占比不少于1/3的规定,表明大多数企业的治理遵守了证券会的要求。Dual均值为0.116,说明只有将近1/8的样本有两职合一的情况,可看出样本的上市国有企业中董事长兼任总经理的现象不是特别普遍。其他变量基本符合正常情况。

四、实证分析

1.回归分析

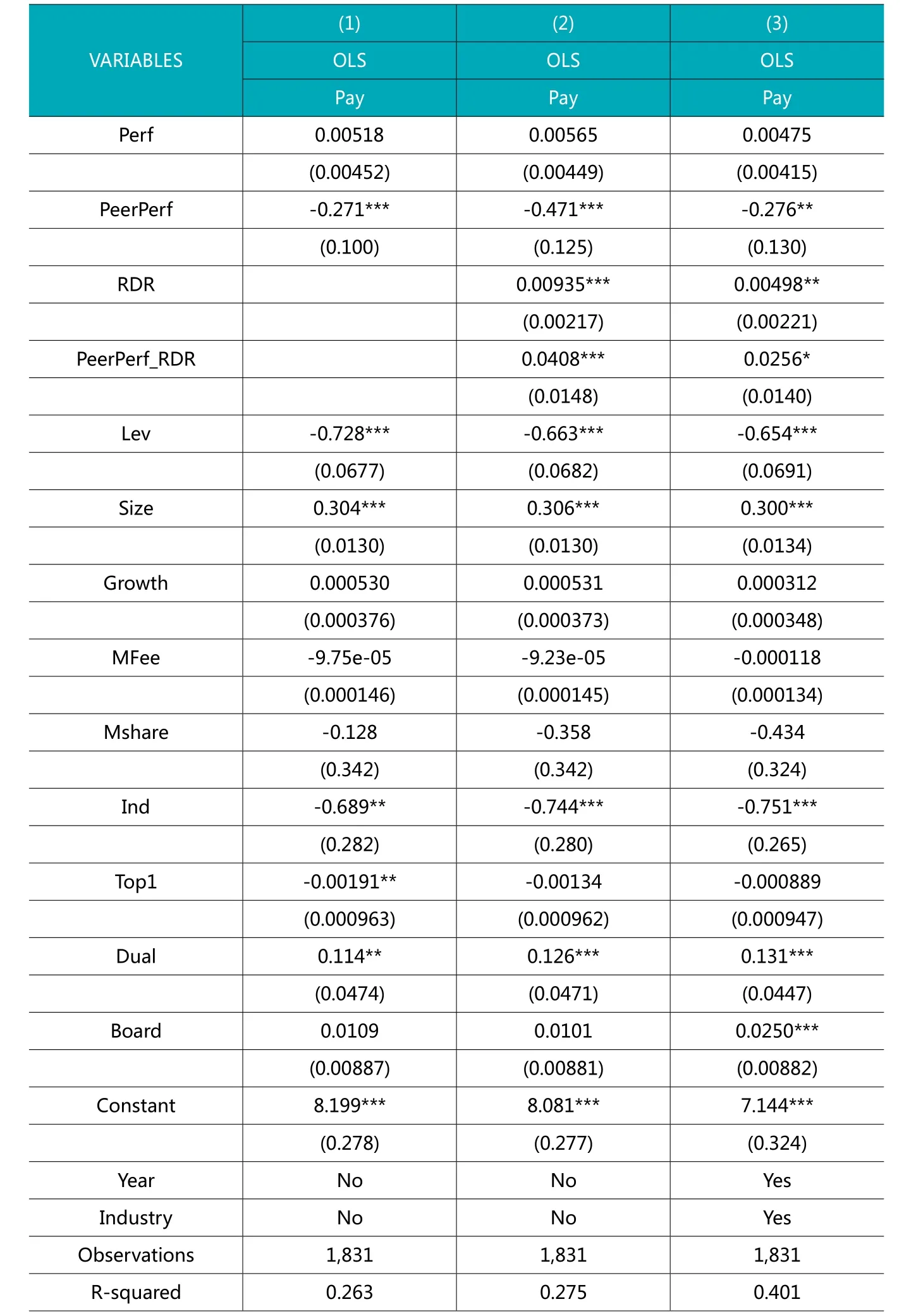

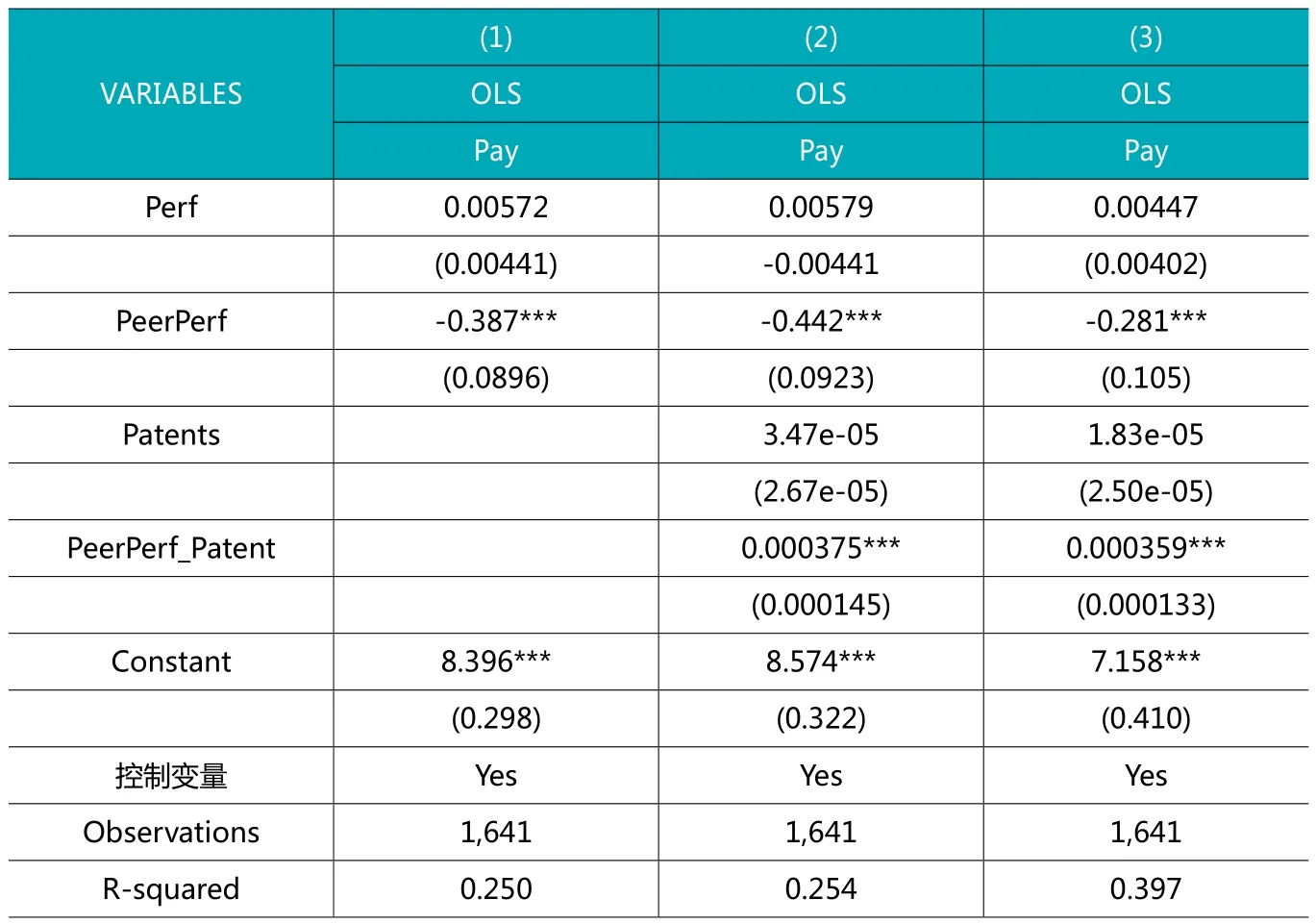

如表3所示,第(1)列的结果没有考虑创新变量的影响,只对其他变量进行回归,这是验证相对绩效评价存在性的典型方式;第(2)列的结果加入了RDR和PeerPerf_RDR两个变量以验证企业创新对相对绩效评价的影响;第(3)列的结果是在第(2)列的基础上控制了年度效应和行业效应后得到。从回归结果可知,在(1)-(3)列中,平均业绩(PeerPerf)的系数都显著小于0,说明上市国有企业的高管薪酬制度中存在以ROE作为相对业绩的评价效应,进一步表明了我国积极推进薪酬制度改革的工作取得了一定成果。由此,假设1得证。

但在检验企业创新的影响时,(2)、(3)列中相对业绩和研发强度交乘项(PeerPerf_RDR)的系数都显著大于0,说明企业研发强度对薪酬和相对业绩的负相关关系存在削弱作用。具体而言,随着企业研发强度(RDR)的增加,相对业绩(PeerPerf)对高管薪酬的负向影响逐渐减弱,当企业研发强度(RDR)大于一定临界值时,相对绩效(PeerPerf)对高管薪酬产生正向影响。回归结果表明,企业创新会减少国企内相对绩效评价的使用,这与假设2相悖。

其他的回归结果显示:RDR系数显著为正,说明在深化国企改革、鼓励发展创新的推动下,企业的创新绩效也逐渐被纳入高管的薪酬激励体系。Lev系数在1%的水平上显著为负,可能是因为较低的资产负债率代表着较强的企业长期偿债能力,因而常被用作表征高管治理能力的指标之一。Size系数在1%水平上显著为正,说明针对样本数据,企业规模越大,高管薪酬越高,这可能源于治理难度增大而人才供不应求。Ind系数显著为负,说明独立董事能较好发挥监督作用,从而降低高管的自利动机。Dual系数显著为正,说明高管可能会利用两职合一的特性来为自身带来控制权收益。Board系数显著为正,说明董事人数越多,意见越分散,监督作用减弱,高管利用权力提升自身薪酬可能性增加。

表3 企业创新(研发强度角度)与相对绩效评价

2.进一步分析

在探究为何企业创新会减少国企内相对绩效评价的使用时,现有研究表明,虽然创新投入能对财务绩效产生正向影响,但通常存在着2-3年的滞后期。这种滞后效应可能会影响企业绩效,从而间接影响到相对绩效评价的使用。为了验证这一猜想,本文借鉴颉茂华等人(2006)对技术创新和企业经营绩效的研究,建立了模型(2),并分别代入研发强度的即期(RDR)、滞后一年(RDR[n-1])、滞后两年(RDR[n-2])、滞后三年(RDR[n-3])变量进行回归实验,以检验其对企业绩效的滞后效应。

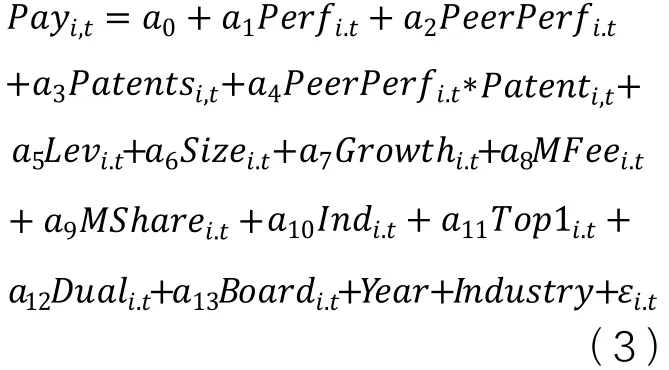

从回归结果可知,RDR与Perf不存在相关关系且系数为负,RDR[n-1]、RDR[n-3]与 Perf也不存在相关关系但系数为正,只有RDR[n-2]与Perf显著正相关。这说明研发投入的当年并不能给企业绩效带来正向影响,上市国有企业的研发投入需要两年时间才能得到市场认可,并通过增强企业核心竞争力最终达到显著提升企业绩效的效果,这一结论也与谢小芳等(2009)学者的研究相符。研发强度提高企业绩效的功效在滞后三年时消失,这表明在鼓励“大众创业、万众创新”的当代,企业创新研发技术的竞争非常激烈,新技术在三年后就有被淘汰的风险,因此最佳滞后期是两年。

3.稳健性检验

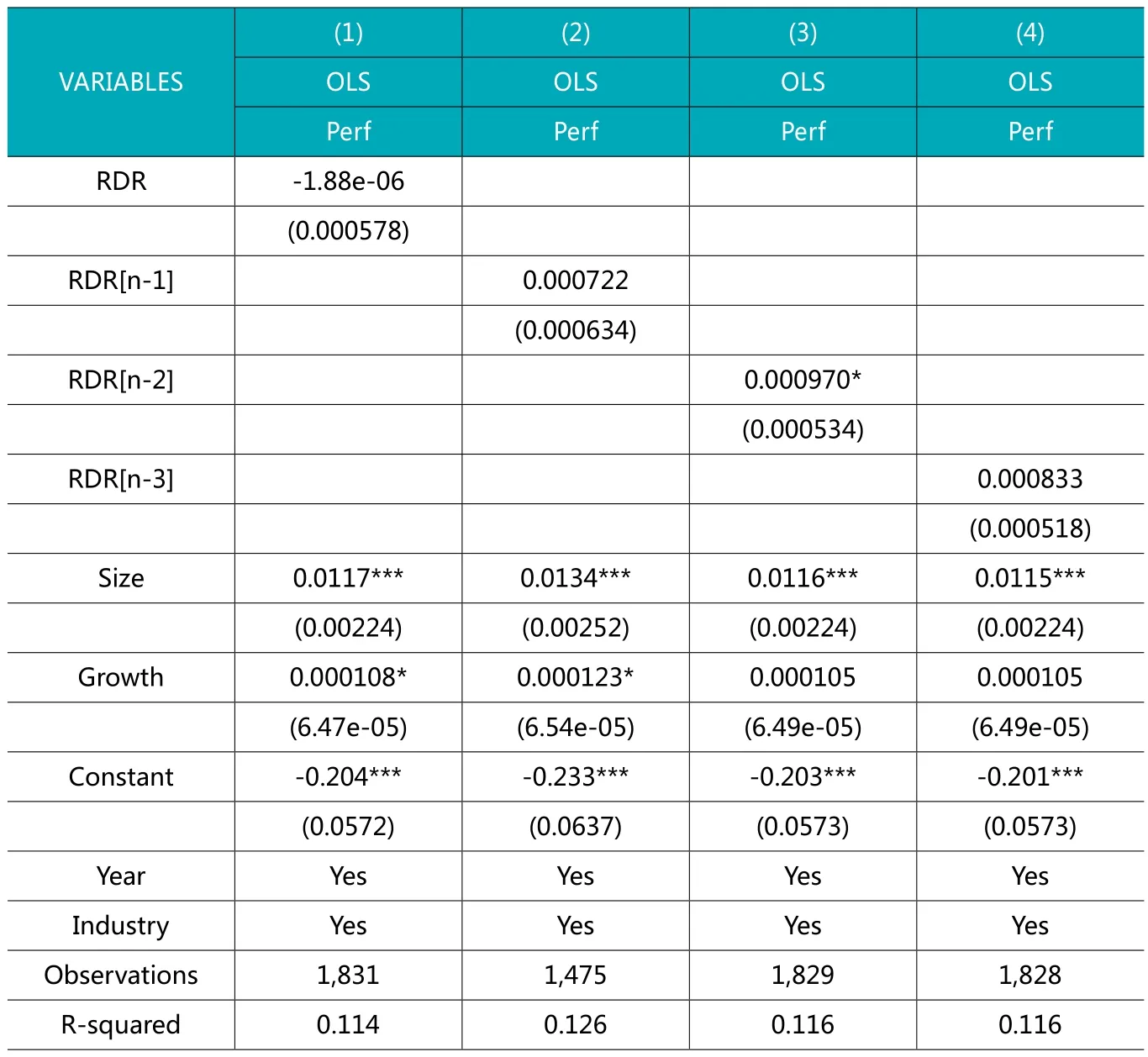

为了检验实验结果的稳健性,本文使用企业专利数量替代研发强度,建立模型(3),并重复上述回归实验。

表5的回归结果显示与先前一致,PeerPerf系数在1%水平上显著为负,而PeerPerf_Patent系数在1%水平上显著为正,证明了实验结论是稳健的。

五、结论及启示

1.结论

本文结论主要有以下两点:

(1)相对绩效评价在国有企业的薪酬合同中得到了广泛应用。自2009年国资委发布《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》以来,政府一直在为薪酬激励制度改革创造有利的政策条件,而本文结果也说明,政策的实施取得了一定成果:在市场化和薪酬制度改革的不断深化和推动下,薪酬激励制度进一步完善,促进了相对业绩在高管薪酬中的使用,使绩效考核能立足市场与行业给出更客观全面的评价。

表4 研发强度对企业绩效的滞后效应

表5 企业创新(专利数量角度)与相对绩效评价

(2)企业创新会减少国企内相对绩效评价的使用。该结论与假设相反,为探究其背后原因,本文采用研发强度滞后变量与企业绩效变量实施进一步的回归分析,最终发现这种现象主要是由创新投入对企业绩效的滞后效应所导致:虽然企业创新能够提高财务绩效,但研发投入对企业绩效的影响存在滞后期,在滞后两年时才会产生显著的促进作用。而在投入初期,研发费用作为企业的成本负担,会减少企业利润、降低业绩表现,此时,由于薪酬—业绩敏感性,经营者会因不愿意承担因此带来的薪酬下降风险而减少对相对绩效评价的使用。此外,创新投入对企业不同绩效指标的贡献程度不同以及当前研发转化效率较为低下等原因也会影响到企业创新的外溢效应,从而影响到高管实施相对绩效评价的决定。

2. 启示

本文根据研究结论提出如下建议供参考:

(1)政府方面:第一,健全相对绩效评价指标体系。政府可以协同行业协会对行业薪酬结构和比较信息披露进行规范,借鉴绝对业绩评价体系现有的理论和实务构建起相对绩效评价体系,从而降低企业实施相对绩效评价的成本,充分发挥相对绩效评价在高管薪酬领域的治理作用。第二,加强对企业创新在政策层面的导向和支持。政府应加大对企业创新成果的扶持力度以及对知识产权的法律保护力度,引导社会投资、技术资源投向企业,为企业创新提供有利的制度环境。

(2)企业方面:第一,提高研发效率。一方面,企业应制定研发政策和规范研发管理,对研发资金的投放情况实行动态调控、强化内部控制;另一方面,应结合自身特点选择合适的研发投入时点,从而最大化创新研发的外溢效应,降低研发费用对即期绩效的不利影响。第二,将创新绩效纳入管理层考核标准。企业应完善创新投入的激励指标,以此鼓励管理层实施创新战略以取得长远的可持续收益,同时也能抑制管理层出于保护自身利益的短视行为和管理防御动机。第三,提高研发信息披露水平和透明度。企业管理层应正确处理研发支出的资本化和费用化入账,准确详实地披露研发信息以增强会计报表可信性和实用度,这将有利于企业吸引潜在投资者和获取银行贷款支持。