比传染病更可怕的是什么

苏静静

任何公共卫生策略要取得成功,都需要与公众达成共识。人们遵循指令,牺牲自己的部分舒适,将使这项策略惠及绝大多数人。

在过去的两个世纪,人类活动的距离和速度大大增长,让疾病全球化成为不争的事实。30年前,每年有2亿游客跨国旅游;而截止到2010年,这个数字已经增加到9亿。过去小规模的地方性疾病,更有可能演变成大规模、全球性的世界大流行。自2001年以来,经世界卫生组织证实的传染病流行事件已经超过1100起。这个春天大家遭遇到的新型冠状病毒肺炎,应该是其中最引人注目的事件。

传染病不仅给人类带来了灾难、痛苦和恐慌,有时还会导致整个社会的衰退,甚至从各个方面影响人类进程。威廉·麦克尼尔堪称这一领域的现代开拓者。他在《瘟疫与人》中,从医学的维度探讨了人类历史的发展进程,试图证明传染病是人类历史的基本参数和决定要素之一。

实际上,人类对传染病的认识,是一个不断积累的过程。与传染病的斗争也从来没有停止过。疫情之中,我们见识了怀疑与恐慌、傲慢与偏见、不公与争夺、牺牲与救赎。疫情之后,我们理应在学习与反思中成长。

黑死病是人类历史上最严重的瘟疫之一。

隔离与舒适

隔离检疫,是防止传染病蔓延的有效手段。这次,新冠肺炎使世人重新深刻地体验了隔离检疫。居家隔离、发热筛查,航班取消、封城封村,甚至被宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”,一桩又一件,让人们对新冠肺炎的恐慌如同害怕遭遇恐怖袭击一般。其实这一切,虽然程度有所不同,但在17年前的SARS流行期间,不少人都曾经历过。

“使用隔离检疫的手段,防止传染性流行病从港口进人”这一方法兴起于黑死病时期。那是在1377年,成尼斯殖民地拉古萨(现为克罗地亚杜布罗夫尼克)要求从疫区来的人在附近一座小岛上停留30天。后来人们发现效果不佳,于是延长到40天。后来英语中的隔离检疫(quarantine)一词,便是从拉丁语的“40”演变而来。这种“成尼斯模式”成为世界上最早的官方隔离检疫系统,为后来的各国卫生部门提供了一个极佳的效仿对象。

哈布斯堡王朝采取的卫生警戒线,是令人印象最为深刻的隔离政策。在18世纪早期,这一警戒线从多瑙河延伸到了巴尔干地区,有10万名农民作为检查站和隔离检疫站的工作人员,防止已经感染的人们从邻近的土耳其帝国进入欧洲。

如今的社会已经普遍采用了世界卫生组织的检疫隔离指南,尽管这些措施经常引发争论,并且面临着人们总想逃避的风险,因为这些措施会剥夺部分个人权利并常常采取侵入性手段。然而,在环环相扣的防控措施中,隔离检疫属于公共卫生集体行动,目的是保护所有人的健康。

一名公共卫生专家说,任何公共卫生策略要取得成功,都需要与公众达成共识,从而令隔离检疫成为一种自愿行为。人们遵循指令,牺牲自己的部分舒适,将使这项策略惠及绝大多数人。

恐慌与污名

去掉地名因素是世界卫生组织命名传染性流行病的原则之一,以避免被连结的国家或地区被歧视、被污名化。历史上,将这种疾病暴发的原因归咎于某些国家或地区或人群的行为屡见不鲜。这种疾病污名化所带来的苦痛更是绵延深远,背后有疾病带来的恐慌,也有人们面对无法解释的灾难寻找替罪羊的本能。

在鼠疫第一次流行时,由于需要埋葬的尸体太多,一些尸体肢解后被抛到了船上,随船漂泊到大海里。恐慌、失措和疯狂占据了人们的心,鞭笞运动、猎巫运动、杀灭闪族运动等都是寻找和惩罚“有罪之人”的社会癫狂。而在新近的疫情扩散传播过程中,国际国内都出现过“围堵武汉人”等歧视性言论与行为。

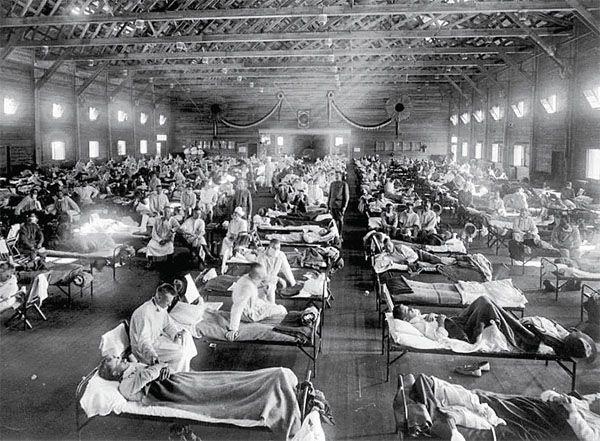

当人们被卷入这场疫情漩涡的同时,恐惧、怀疑、担忧与慌乱也会将大家的情绪裹挟。流感在今天大家已经习以为常,但在18世纪中期,英文将其称为“influenza”。这个词最早来自意大利语“Una influenza”,意为“上天的影响”。到1889年,“俄国流感”暴发,1918年大名鼎鼎的“西班牙流感”暴发。这种以国家或地区命名传染病的方式,其实是污名化的一种表现,背后的针对情绪显而易见。

梅毒的命名更是一个典型例子。14世纪90年代中期,战乱频仍的欧洲梅毒肆虐。这是一种可怕的疾病,患者全身长满难看的脓疮,脓液会侵蚀患者的骨骼。1530年,梅毒首次被命名為Syphilis,来自于一位意大利医师的诗歌。此前,英国人、德国人和意大利人把它叫做“法国病”,法国人则称之为“那不勒斯病”或“西班牙疮”。16世纪中叶,这种疾病被日本人称为“中国疮”。

现在看来,那时人们对梅毒的恐惧与20世纪末期和21世纪初期人们对于艾滋病的恐慌是类似的。对边缘人士的指责、羞辱和歧视是人们早期的反应,也成为疾病史上的一大遗憾。然而人类文明发展至今,“武汉肺炎”这种带有侮辱性、歧视性、针对性的命名方式,却同样被别有用心地使用着。

不公与人祸

1918年大流感被称为“全球性世纪瘟疫”。

历史学家提醒我们,回顾过去100年,伴随着人类版图的扩大,人口中心和贸易路线的改变,生态破坏与多个传染病的流行一直有着密切的关联,包括疟疾、昏睡病甚至艾滋病。

社会经济水平,尤其是贫富差距导致的社会不公,对健康的影响也日益受到重视。回顾结核病(又称“白色瘟疫”)在过去的一个半世纪的死亡率时,历史学家发现,在卡介苗疫苗或抗生素之前,其死亡率已经下降了3/4,而发病率降低的趋势甚至比发现结核杆菌还早。如果不是疫苗和临床医学在最初发挥作用的话,如何解释这一趋势呢?

有人认为,是卫生条件的改善,加强了人们对抗感染的能力;有人指出,关键是更为广泛的公共卫生措施,包括隔离、预防措施,以及为慢性病人所提供的卫生保健措施;有人表示,社会和经济条件的改善为这一下行趋势做出了重要的贡献。随着筛查、疫苗和抗生素的广泛使用,到20世纪80年代,结核病在西方世界已经成为历史。

然而到20世纪80年代中期,美国一些城市的腹地,在无家可归者、吸毒者、监狱囚犯及移民中,开始发现结核病的病例。在东欧和前苏联国家,由于苏联解体后的社会经济错置、战争和民族矛盾,结核病患病率迅速攀升。在西欧,伦敦的移民和难民中结核病频发。1993年,世界卫生组织宣布结核病流行为全球紧急状态。

保罗·法默对社会不公和多重耐药性结核病的关系进行了实证研究。他注意到在普遍富裕或普遍贫困的环境中,多重耐药性结核病是不会产生的。在第一种环境中,获得有效治疗会控制结核病;在后一种环境中,很少有人获得药物,因此也不会产生耐药性。而贫富不均的环境中,治疗可及性的不公平会导致多重耐药性结核病的因素被加强。

世界卫生组织委员会针对“健康问题社会决定因素”进行了长达3年的调研,最后得出结论声称社会不公是人类的“一大杀手”。而此次疫情,从开始的“一床难求”到后来的“应收尽收”,其中又有多少人绝处逢生和柳暗花明。

可以说,全球卫生治理面临着巨大的挑战,在新发传染病不断涌现的同时,以前被认为是可以控制的传染病又回来了,通常带有新的、更致命的毒株。随着人类社会的发展和进步,我们也可以看到,在21世纪,更清楚地理解人类患病的易感性和诱因,发现微生物、动物和虫媒的神秘作用,并开发新的诊断、疫苗和治疗手段,将具有更深远的意义。疫情终将被战胜,但我们不该遗忘的是,在世界上很多地区,减贫、改善卫生和提高教育水平,仍是促进人们健康福祉的根本。

(编辑 余运西)

伦敦大瘟疫是指1665年~1666年发生在英格兰的大规模瘟疫。