音乐学科核心素养下对学生进行学业评价的内容、标准与方式

任军

摘要:音乐教师应将学科核心素养融入学业评价之中,确定以音乐课程内容的四大领域(感受与欣赏、表现、创造、音乐与相关文化)与音乐学科核心素养有效结合的评价内容,制定学业评价标准,并提出以音乐素养测试评价、技能表现评价、综合性艺术表演评价及过程性表现评价等为主体的评价方式。通过有效的教学评价可发展学生音乐学科核心素养,进一步明确音乐课堂教学改革方向,有效监测学校艺术教育教学质量,全面提升学生的音乐学科核心素养。

关键词:音乐学科核心素养;中小学学生;学业评价

学科核心素养是学科育人價值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。音乐学科核心素养主要包括审美感知、艺术表现、文化理解等三个方面。学科核心素养的提出体现了教学要将学科知识体系与人的发展紧密结合,同时也把教育教学的评价引领到了一个全新的高度和范畴。由于音乐学科非考试科目,我们至今没有专属于音乐学科的学业质量评价标准。因此,笔者本项课题的研究旨在将义务教育阶段学生的学业评价与现行的高考评价制度改革有效衔接,更有目标性地将学科核心素养真正落实到考试评价领域。通过两年的实践研究,我们在全省68所中小学实验学校展开实践,探索出将音乐课程内容的四大领域(感受与欣赏、表现、创造、音乐与相关文化)与音乐学科核心素养有效结合的评价内容,提出以音乐素养测试评价、技能表现评价及过程性表现评价等为主体的评价方式,制定出对中小学学生进行音乐学科学业评价的标准。

一、音乐学科学业评价内容

音乐学科的学业评价内容应围绕音乐课程内容中的四大领域,即感受与欣赏、表现、创造、音乐与相关文化等领域进行,并在课程内容中融入审美感知、艺术表现、文化理解的学科核心素养测评。

(一)“感受与欣赏”领域的评价内容

感受与欣赏,是音乐学习的重要领域,是整个音乐学习活动的基础,是培养学生音乐审美能力的有效途径,其评价内容包括:音乐表现要素、音乐情绪与情感、音乐体裁与形式、音乐风格与流派。这一领域主要测评学生的审美感知和文化理解。

(二)“表现”领域的评价内容

表现,是学习音乐的基础性内容,是培养学生音乐审美能力的重要途径,其评价内容包括:演唱、演奏、综合性艺术表演、识读乐谱。这一领域以学生的艺术表现为主要测评内容,同时兼顾测评学生的审美感知。

(三)“创造”领域的评价内容

创造,是发挥学生想象力和思维潜能的音乐学习领域,是学生进行音乐创作实践和发掘创造性思维能力的过程和手段,对于培养创新人才具有十分重要的意义,其评价内容包括:探索音响与音乐、即兴创编、创作实践。这一领域主要测评以开发学生潜能为目的的即兴音乐创编活动,要求学生运用音乐材料进行音乐创作,这也是音乐学科核心素养的综合应用能力测评。

(四)“音乐与相关文化”领域的评价内容

音乐与相关文化,是音乐学习中人文学科属性的集中体现,是直接增进学生文化素养的学习领域,扩大学生的音乐文化视角,促进学生对音乐的体验与感受,提高学生综合素养能力,其评价内容包括:音乐与社会生活、音乐与姊妹艺术、音乐与艺术之外的其他学科。这一领域主要测评学生的文化理解。

二、音乐学科学业评价标准

(一)“感受与欣赏”领域的评价标准

1.音乐表现要求

音乐表现要素方面,要求学生能够区别自然界和生活中的各种音响的特点,设计用不同方式模仿各种声音并能够说明设计意图;能够区分常见的人声类别及民族乐器与西洋乐器的分类,描述各类人声、乐器的音色特点;能够欣赏音乐作品中识别力度、速度、音色、节奏、节拍、旋律、调式、和声等音乐要素,说明并评论音乐要素的表现作用;能够运用图形、图式、肢体动作、色彩等多种形式描述音乐的结构,描述所听音乐不同段落的对比与变化。

2.音乐情绪与情感

音乐情绪与情感方面,要求学生能够辨别音乐所表达的各种情感,运用音乐术语进行描述;能够辨别音乐情感的发展变化,简要描述作品中音乐情感的发展变化,或者通过色彩、图形、肢体语言等多种形式进行表现。

3.音乐体裁与形式

音乐体裁与形式方面,要求学生能够释义常见音乐体裁的歌曲和乐曲,能够随着乐声哼唱音乐主题,运用适当的形式对所听音乐做出反应;在欣赏音乐作品中能够辨别不同的体裁与形式;聆听音乐主题能够提取曲名和作者;结合所听音乐能够简要说明音乐体裁与形式在音乐表现中的作用。

4.音乐风格与流派

音乐风格与流派方面,要求学生能够简要描述聆听的中国民族民间音乐不同的地域特点及民族风格;能够提取戏曲、曲艺的主要种类和代表人物;能够辨别世界部分国家的民族民间音乐,简单描述其音乐风格特点,欣赏世界不同国家的优秀音乐作品;能够提取主要音乐流派及其代表人物。

(二)“表现”领域的评价标准

1.演唱

演唱方面,要求学生在教学活动中运用正确的歌唱状态主动参与各种演唱活动,掌握正确的歌唱技能技巧,养成良好的唱歌习惯,能识别变声期嗓音与保护的知识,运用正确的歌唱方法演唱歌曲;对于学唱的歌曲,能够当众自信、有感情地演唱,用歌声表现歌曲的音乐情绪与意境,积极参与合唱表演,完成自己声部的演唱,对指挥手势做出正确反应,用正确的歌唱方法表达歌曲的风格特点;能够运用语言简单说明歌曲的特点与风格,并能用正确的歌唱方法表达歌曲的情绪与意境,对自己、他人或集体的歌曲演唱、情感表达、合唱处理与表现能够科学、客观地做出评价;每学年能够背唱歌曲2~4首(其中包含中国民歌1首),学唱京剧或地方戏曲唱腔1段。

2.演奏

演奏方面,要求学生能够在教师的指导下识别乐器的相关知识,学习演奏乐器的方法,运用正确的方法演奏歌曲、乐曲;能够参与各种演奏活动,有感情地独自演奏乐曲,积极参与合奏表演,运用所学演奏方法、优美的音色正确表现歌曲的音乐情绪与意境;能用所学乐器为歌曲、乐曲编配简单合理的伴奏;对自己、他人或集体的器乐演奏合奏、情感表达、伴奏编配等能够科学、客观地做出评价;每学年能够在所学习的器乐演奏作品中完成背奏2~3首。

3.综合艺术表演

综合艺术表演方面,要求学生根据教学内容设计并参与综合性艺术活动能够积极参与表演,恰当地表现作品的情感内涵;根据歌曲或乐曲的节奏、旋律、节拍、乐句、乐段等音乐特点合理编排设计步态和形体动作;根据音乐内容和所表达的情感能够编创表演音乐短剧,顺利地完成简单歌剧、音乐剧、京剧或其他戏曲、曲艺片段的表演,用音乐与舞蹈、绘画、诗歌结合的方式再现情境,对中外经典曲目及中国传统曲艺种类有较深入了解;根据表演对曲目和种类做出正确的判断且对音乐内涵有一定的理解和认识;能够对自己和他人的艺术表演做出科学、客观的评价,并能根据他人的表演做出恰当的建议。

4.识读乐谱

识读乐谱方面,要求学生根据所学歌曲、乐曲的主题曲谱能够跟随琴声弹奏或播放录音的旋律视唱乐谱,通过听唱法、视唱法建立良好的音准和节奏感;能够识别各种节奏符号,说明常用音乐记号,比较顺畅的识读乐谱;能够在歌唱、欣赏、器乐演奏等音乐实践活动中较为准确地识读乐谱。

(三)“创造”领域的评价标准

1.探索音响与音乐

探索音响与音乐方面,要求学生根据标题或情境内容,通过小组合作运用人声、乐器声及其他声音材料进行设计表现,通过欣赏他人或其他小组的声音探索活动做出评价。

2.即兴编创

即兴编创方面,要求学生能描述即兴编唱的方法,会用方法编辑一定的旋律,即兴创编生活短语或诗词短句;根据歌曲、乐曲的内容及情绪,小组合作设计进行即兴创编表演活动,并能够描述即兴创编的设计意图。

3.创作实践

创作实践方面,要求学生能说明根据提供的素材和创作方法,独立或与他人合作,创编出4~8小节的旋律短句或短曲,并能用乐谱记录下来。

(四)“音乐与相关文化”领域的评价标准

1.音乐与社会生活

音乐与社会生活方面,要求学生能够关注生活中的音乐现象,了解音乐与生活的关系,理解音乐对人生的意义;能够辨别生活中常见的礼仪音乐、实用音乐、背景音乐,识别、搜集教学内容延伸的音乐资料;能够运用方法整理积累音乐信息,并运用音乐方式同他人进行交流和情感沟通;能够亲身参与社会音乐活动,体验生活中音乐的乐趣,对音乐及活动本身做出适当的评价。

2.音乐与姊妹艺术

音乐与姊妹艺术方面,要求学生能够识别并评论听觉艺术与视觉艺术对情绪、情感表现的共同特点,辨别各种艺术门类的不同表现手段,运用语言、动作、色彩对音乐作品进行描述;能够在聆听音乐时结合剧情和画面进行二维立体欣赏,描述音、画关系,从音乐的角度说明影视作品的形式及作用,聆听耳熟能详的影视音乐作品;能够随着乐声哼唱音乐主题,根据班级实际情况提出合理化建议,并与同伴合作设计综合性音乐活动的内容,参与班级集体进行的戏剧、课本剧、小型音乐剧、歌唱比赛、歌曲情景再现等活动体驗。

3.音乐与艺术之外的其他学科

音乐与艺术之外的其他学科方面,要求学生能够概述并评论音乐可以影响人的情绪,运用合适的音乐进行自我调节;识别并评论声音艺术与语言艺术的关系,恰当地选用音乐,烘托诗歌散文的意境;列举中国和世界部分国家的代表性歌曲或者乐曲,简单描述世界部分国家的风土人情,简单描述我国各地区、各民族的风土人情。

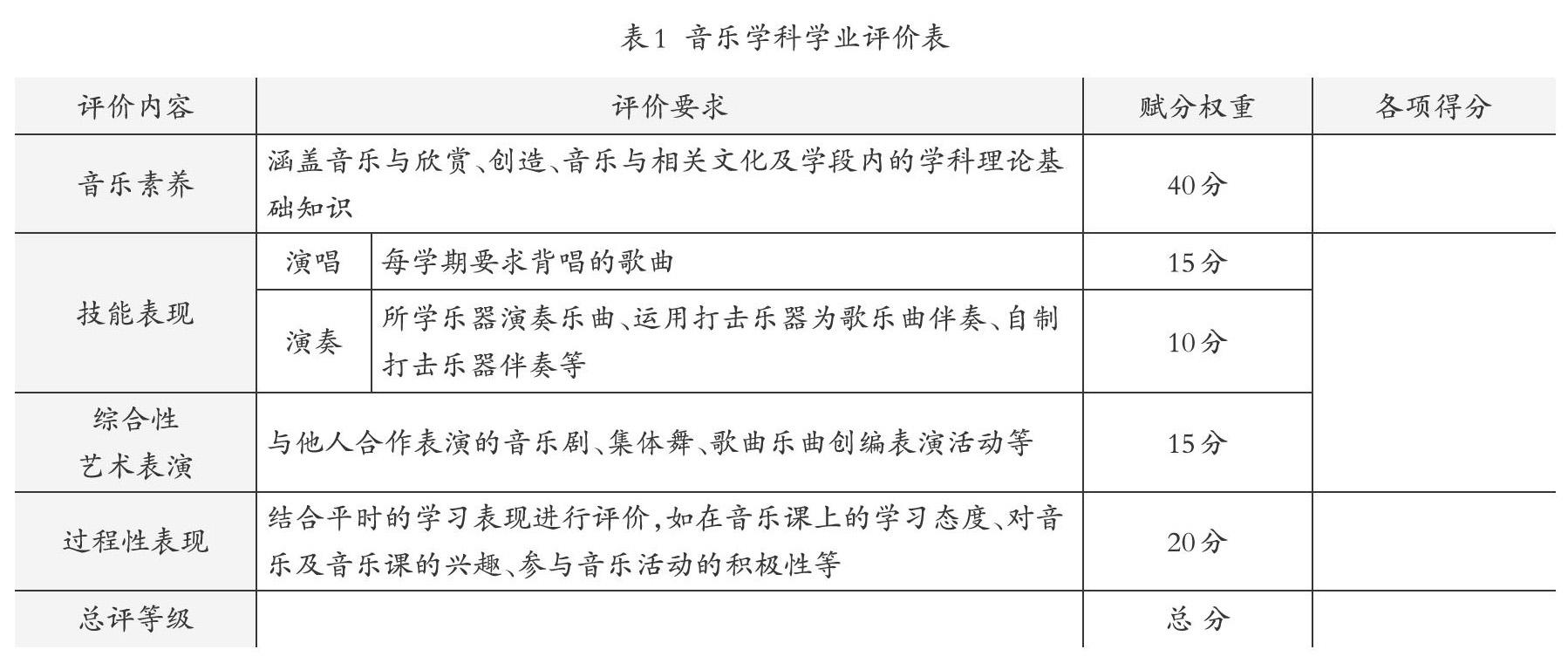

三、音乐学科学业评价方式

由于音乐学科的独特性,学生学业质量评价本着音乐素养测试卷与实践操作相结合、教材内容与特长相结合、过程与学期测评相结合的原则,评价方式采用音乐素养测试评价、技能表现评价、综合性艺术表演评价及过程性表现评价相结合。其中,音乐素养测试评价内容包括音乐课程内容的“感受与欣赏、创造、音乐与相关文化”领域及学段内的学科理论基础知识;技能表现评价包括“表现”领域的演唱、演奏及综合艺术表演;综合性艺术表演测试评价包括与他人合作表演的音乐剧、集体舞、歌曲乐曲创编表演活动等;过程性表现评价为平时课堂教学过程的评价。学生每学期的音乐学业成绩由音乐素养、技能表现、综合性艺术表演、过程性表现四个部分组成,分A,B,C(优秀、良好、及格)三个等级进行评价,其中90~100分为A(优秀)、75~89分为B(良好)、60~74分为C(及格),学业评价表如表1所示。

(一)音乐素养测试评价

每学年结束,由市里或是县区部门统一组织骨干教师组成命题小组,依据评价标准的要求和实际教学情况集体命制试题。命题要充分体现基础性、灵活性、开放性和实验性,强调应用性,体现音乐性,关注音乐的独特性,注重综合性并坚持教育性。注重考查学生的音乐感知能力,音乐的理解力、判断力、记忆力和创造力,注重对学生综合能力的考核。

音乐素养测试评价采用试卷笔答形式,测试内容根据该年级学生音乐学业质量内容标准出题。试题类型可分为两大类:客观型试题和主观型试题,客观型试题的题型采用选择、填空、连线等形式;主观型试题的题型采用问答题、创作题等形式。试题涵盖三大领域(感受与欣赏、创造、音乐与相关文化)的范围内容,教师出题时明确该题指向评价学生的某一方面音乐能力,并控制好难度系数,以大多数学生应知应会的程度出题。音乐是听觉的艺术,试题答卷以聆听音乐相结合的形式,重点考查学生在听觉上的听辨能力、感受能力和记忆能力。同时,问答题和创作题要根据学生的学习程度适度安排。由于两类试题所发挥的测试功能各有不同,教师会依据实际情况进行选择和编排。在测试能力方面,客观型试题适合于测量学生知识、理解、运用、分析等能力,但相对不适于测量综合能力与评价能力;主观型适合于测量理解、运用、分析等能力,尤其是综合与评价的能力,相对于不适于测量知识的记忆能力。

音乐素养测试题命题依据了评价标准、教学内容、学生的学习情况和认知领域的目标分类确定题型及分值。测试题三个领域的比例侧重随着年级的增加而有所变化和不同,在七年级侧重于“感受与欣赏”音乐基本素养形成方面的比重,因此定为50%的比例;而“创造”领域相对来说属于较难的领域,因此定为20%的比例。随着年级的提升,分数比例进行调整,如八年级可以将“感受与欣赏”调整为40%,创造领域可以增加到25%。每个年级的侧重难易程度比例不同,还要考虑到地区的差异,具体可以按照实际情况进行调整实行;但一定要把握好试题难易程度的比重,试题难易程度的比例为3:5:2,这样既能够考虑到面向全体,又能够在测试中区分出层次。