基于培养学生核心素养的单元整体架构的一轮复习

曹丽敏

摘要:分析了新高考试题及新课程标准在“水溶液中的离子平衡”这部分內容中对培养学生核心素养的要求,从发展学生核心素养的角度分析了在“水溶液中的离子平衡”进行单元整体架构的复习策略并进行了案例分析。

关键词:单元整体架构;高三一轮复习;核心素养

文章编号:1008-0546(2020)06-0021-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2020.06.006

新版《普通高中化学课程标准》的颁布,拉开了基础教育化学课程改革的序幕,发展学生的学科核心素养是这次改革的根本目标,如何将核心素养在课堂教学中“落地”是改革的重难点,如何开展以培养学生核心素养为目标的高三复习教学是广大教师面临的新课题。本文将以《化学反应原理》主题3“水溶液中的离子平衡”为例,探讨如何在高三一轮复习中落实和发展学生的核心素养。

一、高考试题对核心素养的要求

“水溶液中的离子平衡”是中学化学的核心内容,一直是高中教学的重难点,也是高考命题中的热点,主要考查学生能否运用基本理論和方法解决水溶液中发生的反应和生产生活中的实际问题。

分析近几年的高考试题,高频考点有:(1)电离平衡的影响因素;(2)平衡常数的简单计算;(3)水解的程度及其影响因素;(4)利用平衡常数判断条件改变对离子浓度的影响;(5)盐类水解的应用等。试题着重考查学生对溶液系统的整体分析和对平衡体系的微观过程的分析,考查学生对理论知识的应用能力,考查学生是否具备化学学科的基本观念和核心素养,可以看出,高考试题的考查方向正在从外在现象逐渐进入内在本质。

二、新课程标准对核心素养的要求

新版《普通高中化学课程标准》在化学反应原理主题3水溶液中的离子反应和平衡中提出了指导性教学策略,这些策略都旨在“形成并发展学生的微粒观、平衡观和守恒观”“引导学生形成认识水溶液中离子反应与平衡的基本思路”。策略提出的总体思路是“形成观念、引导思路、发展素养、重视应用”,即以核心概念建立相关知识之间的内在逻辑关系,将知识进行理解性整合,使其成为一个有意义的整体,重点关注对整个溶液系统的整体分析和离子平衡的微观分析。

三、从核心素养角度进行“水溶液中的离子平衡”单元整体架构复习的策略

1.从核心素养和学科观念的角度建立本章复习框架

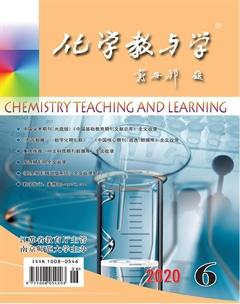

从图1所示的本章内容框架不难看出:离子平衡是从微粒的角度认识物质在水溶液中的存在形态;从微粒间的溶解、反应、电离等行为理解微粒间的相互作用,从平衡的角度理解微粒间的变化关系,从而树立学科基本观念,继而发展学生的学科核心素养。

基于以上分析,高三复习应做到两个打通:(1)将全章内容打通,按知识的内在联系重新整合,形成一个大的框架和体系,让学生在面对水溶液问题时有整体的思路去分析微粒之间的相互作用;(2)将四大平衡打通,让学生能将解决化学平衡的一般思路进行迁移,用来分析溶液中的问题。

因此,本章复习可以进行全章节的框架设计,将复习内容整合为以下四个板块:

板块一:溶液中离子的产生及离子反应

板块二:水溶液中的各类平衡

板块三:各类平衡的平衡常数及应用

板块四:联系实际的综合应用

2.用微粒观整合复习内容,发展学生“宏微结合”的核心素养

(1)从“微粒观”的视角看电解质溶液的知识体系

从图2所示的知识体系可以看出:水溶液中溶质(电解质)的行为与水分子有关,溶质微粒间、溶质微粒与水分子之间的相互作用表现为粒子间的“分离”和粒子间的“结合”。

①水分子间相互作用的结果就是纯水的电离

②水分子对溶质微粒作用的结果是电解质的电离

由于水分子的作用,进入水中的电解质与水分子“结合”,导致了溶质内部的微粒克服微粒间的作用力而“分离”,即发生了电离。如果离子与水分子的“结合”不是很强,则“离”和“合”同时存在,是弱电解质。如果离子极易与水分子“结合”,则溶质只“离”不“合”,是强电解质。

③盐离子对水分子反作用的结果是盐类水解

④溶质微粒间相互作用的结果导致离子反应的发生

以上用粒子间的“分离”和“结合”看待电解质溶液中粒子的行为的观点,可以帮助学生认清电解质溶液学习中的一些模糊问题,理解溶液中发生的各类反应的本质。

(2)教学案例分析

[任务1]小组讨论以下问题。

①纯水中存在哪些微粒?它们之间存在怎样的相互作用?

②将氨水、HCl、HAc、H2CO3分别溶于水,溶液中存在哪些微粒?有哪些平衡?微粒间有怎样的相互作用?在此基础上分析溶液的酸碱性和微粒间的守恒关系。

将分析的结果填入表1。

③将醋酸钠、氯化铵溶于水后,溶液中存在哪些微粒?存在哪些平衡?微粒间有怎样的相互作用?在此基础上分析溶液的酸碱性和微粒间的守恒关系。填人表2。

④将NaHCO3、NaHSO3溶于水后,分析溶液中的各项情况,填入表2。

⑤将氨水一氯化铵等物质的量溶于水后,分析溶液中的各项情况,填入表2。

活动设计意图:本任务将水的电离平衡、弱电解质的电离平衡、盐类水解平衡放在一起比较讨论,以利于学生从整体上完整把握溶液中的各种平衡并进行综合分析。任务设计线索由易到难,从单一平衡体系——纯水出发→强电解质溶液→一元弱酸、弱碱溶液→多元弱酸溶液→盐溶液一弱酸(碱)与其盐的混合溶液,逐步增加任务讨论的复杂程度,让学生在“最近发展区”逐步提高对溶液复杂问题分析的能力。

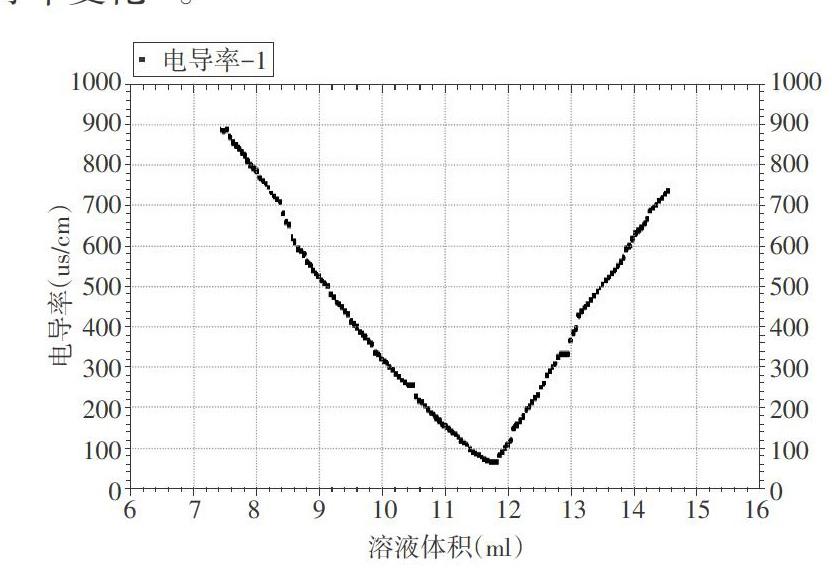

[任务2]常温下,用0.1mol/L NaOH溶液滴定20.00mL,0.1moL/L CH3COOH溶液,滴定曲线如图3所示。

结合滴定曲线,请小组讨论分析以下问题:

①A、B、C、D四点分别对应溶质是什么?这四个点对应的溶液中存在哪些平衡?

②A点开始滴加NaOH,对CH3COOH的电离平衡有什么影响?如果D点之后继续滴加NaOH,对CH3COO-的水解平衡有什么影响?

③分析整个滴定过程中水的电离程度有什么样的变化趋势?

④若已知A、B、C、D四点对应溶液的pH分别为3、5、7、9,计算这四点时由水电离出的H+或OH-的浓度分别是多大?并按水的电离程度由小到大排序。

⑤以B点溶液为例,写出3个守恒关系。

⑥若已知A点溶液的pH为a,请计算A点时CH3COOH的电离平衡常数;

若已知D点的pH为9,请计算D点时CH3COO-的水解平衡常数。

活动设计意图:滴定曲线是反映酸碱反应的动态过程的曲线。利用滴定曲线分析溶液中的反应,可以促进学生对电解质溶液的认识从宏觀、静止、定性的层次向微观、运动、变化、定量的水平层次转化,提高学生对电解质中的微粒行为的理解层次。

3.用平衡常数串联复习思路,发展学生的变化观念与平衡思想。

(1)本章中的平衡体系

如图4所示,化学平衡理论串起了整个平衡体系,而平衡常数是化学平衡理论的核心,是学生深入认识化学平衡的方法和工具。平衡常数能定量计算可逆过程的限度,将各种可逆过程建立联系,从而实现平衡知识的结构化,同时平衡常数又承载着分析平衡问题的方法功能,这种分析问题的方法在分析各类平衡体系时具有普适性。

当四大平衡通过核心的认识工具——平衡常数建立联系后,就形成了基于平衡常数的平衡观及其知识结构,学生可以将平衡常数的方法功能迁移应用到每种平衡问题的分析中,建立关于化学平衡系统的系统性、整体性的认识。

但是教师在实际教学中发现:学生头脑中并没有将与平衡相关的知识真正建立联系,他们的知识是孤立、零散的,他们对于平衡问题的解决往往多用勒夏特列原理,较少利用浓度商规则,缺乏从平衡常数的角度分析平衡问题的意识,定量表征意识比较薄弱。当问题一旦涉及复杂体系或多因素影响的平衡问题时,学生缺乏行之有效的解决问题的思路和方法。因此复习时有必要帮助学生建立对平衡系统的系统整体的认识。

(2)教学案例分析

[任务1]小组学习,并讨论以下问题:

①写出氨水、醋酸钠、氯化银的平衡体系及平衡常数表达式,填人表3。

②醋酸和次氯酸的平衡常数能告诉你什么?将平衡常数的意义填人表3。

[任务2]分析在表3的三个平衡体系中:

①加热、加水如何使这些平衡体系移动?

②加电解质使这些平衡体系怎样移动?结合每个具体的平衡举一个电解质的例子分析说明。

③从K和Q如何理解平衡的移动?结合以上平衡移动定量计算加以说明。

[任务3-1]小组讨论,利用表4提供的数据,尝试利用平衡常数分析并解释下列电解质溶液中发生的反府。

将足量的CO2通人到NaAlO2溶液中:

将少量的CO2通人到NaAlO2溶液中:

将少量的CO2通人到NaCIO溶液中:

将少量的CO2通人到苯酚钠溶液中:

将NaHCO3溶液与NaAlO2溶液混合:

[任务3-2]小组讨论,利用表4提供的数据,尝试利用平衡常数分析并解释下列电解质溶液中的离子浓度。

①同浓度的CH3COONa、NaAlO2、NaCIO溶液,碱性依次增强的顺序为____,酸根阴离子依次增大的顺序为____,结合平衡常数说明分析的思路。

②同pH的CH3COONa、NaAlO2、NaCIO溶液,电解质浓度依次增大的顺序为____。

③将含Al3+、Fe3+的溶液与含HCO3-的溶液混合后可以发生双水解反应。试解释原因____。

⑥NH4Ac溶液为___性,NH4HSO3溶液为性,NH4HCO3溶液为___性,结合平衡常数说明分析的思路。

活动设计意图:本任务的设计是让学生面对有多种平衡共存的复杂体系时,能关注到体系里的各种平衡,基于平衡常数的分析建立动态平衡观,形成系统的解决问题的思路:(1)依据体系中存在的物质类别,确定体系中存在的平衡类型;(2)书写电离、水解等平衡的方程式,写出相关反应的平衡常数的表达式;(3)寻找影响平衡移动的外界因素,将平衡常数K和浓度商O进行比较,将K作为核心工具进行定量分析。

4.用实验外显现象形成对概念的整体认知模型,发展学生“证据推理和模型认知”的核心素养

电解质溶液中存在的平衡体系多,平衡之间相互影响复杂,并且内容抽象,导致学生出现许多迷思概念。例如,在复习弱电解质的电离平衡时,学生的迷思概念主要是:(1)对电解质和非电解质的研究对象的范围概念模糊;(2)对导电性与电解质之间的关系不理解;(3)无法辨别电解质和非电解质的本质区别。针对以上这些迷思概念,教师在复习中应充分利用各种实验和技术手段,通过巧妙设计实验让不可见的实验现象得到外显,然后利用实验证据引导学生进行推理,形成对概念的认知模型并学会迁移应用。

教学案例:

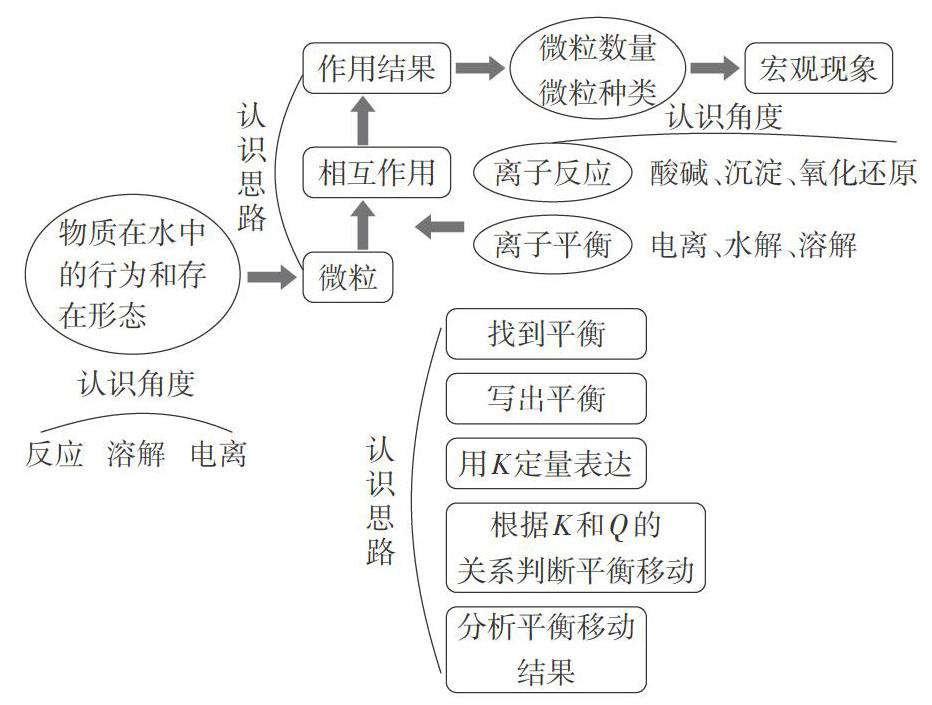

用数字实验系统分别做两组实验。图5为用等浓度氢氧化钡滴定0.1mol·L-1硫酸溶液的电导率变化。图6为用等浓度稀氨水滴定0.2mol·L-1醋酸溶液的电导率变化。

组织学生讨论以下问题:

(1)分析两张图像中导电率变化的原因。

(2)思考溶液的导电能力与哪些因素有关?

(3)梳理各概念之间的关系,总结认知模型图(图7)。