培养学生模型认知能力的教学研究

华丽芬

摘要:化学建模教学可以培養学生建立解决各类问题的思路方法,用方法指导实践,通过实践积累经验。素养的落实需要以知识为载体,以“氮循环”为主题开展氮氧化物知识的深度学习,设计并实施了“认识氮循环”“实现氮循环”以及“修复氮循环”三个环节,引导学生通过构建“价一类”二维图实现氮氧化物之间的相互转化以及运用“价一类”二维图解决氮氧化物过量排放导致的环境污染问题,不仅提升了学生模型认知能力,也增强了环保意识和社会责任感。

关键词:深度学习;模型认知;氮氧化物

文章编号:1008-0546(2020)06-0014-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969(i.issn.1008-0546.2020.06.004

2014年“核心素养”的提出标志着中国基础教育从“知识时代”迈入“素养时代”,2017版新课标的颁布更加具体地要求我们广大教师要关注学科育人的价值。作为化学学科核心素养之一的“模型认知”,是要培养学生建立解决问题的思路方法,用方法指导实践,通过实践积累经验,为个人未来的发展打下坚实的基础。但是不可否认,目前在中学化学课堂中仍然存在“教师讲、学生听、课后练,阶段考”的传统教学模式,教师侧重知识的数量和教学的进度,而不是知识的结构和教学的深度,长此以往,学生不会独立思考、不敢大胆质疑、不善于解决问题,只能获得浅层化的知识和表层化的思维。为了帮助学生建构有逻辑、有体系、有价值的知识结构,培养学生的批判性思维、创造性思维、合作能力和探究能力,以及未来社会生存和发展所需的其他关键能力与思维品质,“深度学习”这一学习方式越来越受到重视。

一、“深度学习”引领下的化学建模教学

“深度学习”(deep learning)也称为“深层学习”,最早是在1976年由瑞典学者Ference Marton和RogerSaljo提出的关于学习层次的一个概念。我国学者郭华教授认为:所谓“深度学习”,就是指在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。胡久华教授结合化学这门学科的特点,对“深度学习”的内涵进一步做出界定(图1)。

要实现化学学科的“深度学习”需要落实四个环节:挑战性学习主题的选择、学习目标的制定、学习活动的设计和持续性学习评价的开展。

学习主题是学科教学的“轴”,是“深度学习”能否真正落实的保障。本节课以自然界跟学生切身相关的“氮循环”为主题开展氮氧化物相关知识的学习,设计了“认识氮循环”“实现氮循环”和“修复氮循环”三个环节,既符合学生认知水平、突出学科核心知识、体现学科价值,也有利于实践活动的开展。本节课以课程标准、教材、学情为重要依据,结合学习主题挖掘知识承载的化学核心素养进一步完善之后制定出如下学习目标:通过自然界中的“氮循环”认识常见含氮物质及其价态,知道从化合价和物质类别两个维度对物质分类有助于研究物质之间的转化关系;通过对一氧化氮、二氧化氮性质的实验探究培养证据意识,认识它们的物理性质和化学性质,能运用氧化还原反应原理分析氮氧化物之间的转化关系,会书写主要反应的化学方程式,能辩证地看待它们的应用价值;通过了解人类活动对氮循环的影响,知道酸雨、光化学烟雾等环境问题的危害以及治理的方法,体会“价一类”二维图在研究物质转化关系中的使用价值,提升模型认知能力,增强环保意识,培养社会责任感。学习活动是学科核心素养形成的主要路径,为了让“深度学习”真正发生,教师可以创设真实问题情境为学生搭建思维平台,通过多个学习任务的设置拓宽学生的认识角度和解决问题的思路,发展高阶思维。本节课围绕“氮循环”设计了若干学习任务:找出“氮循环”中重要的无机含氮物质一将含氮物质按照化合价和类别分类一预测氮气到硝酸的转化途径一分析酸雨的成因一运用“价一类”二维图实现氮氧化物的转化解决环境污染问题等。在整个教学过程中开展持续性学习评价,不但能及时诊断出学生的素养水平,还能根据诊断隋况调整学习进程和学习活动,提升学科素养。

二、教学过程

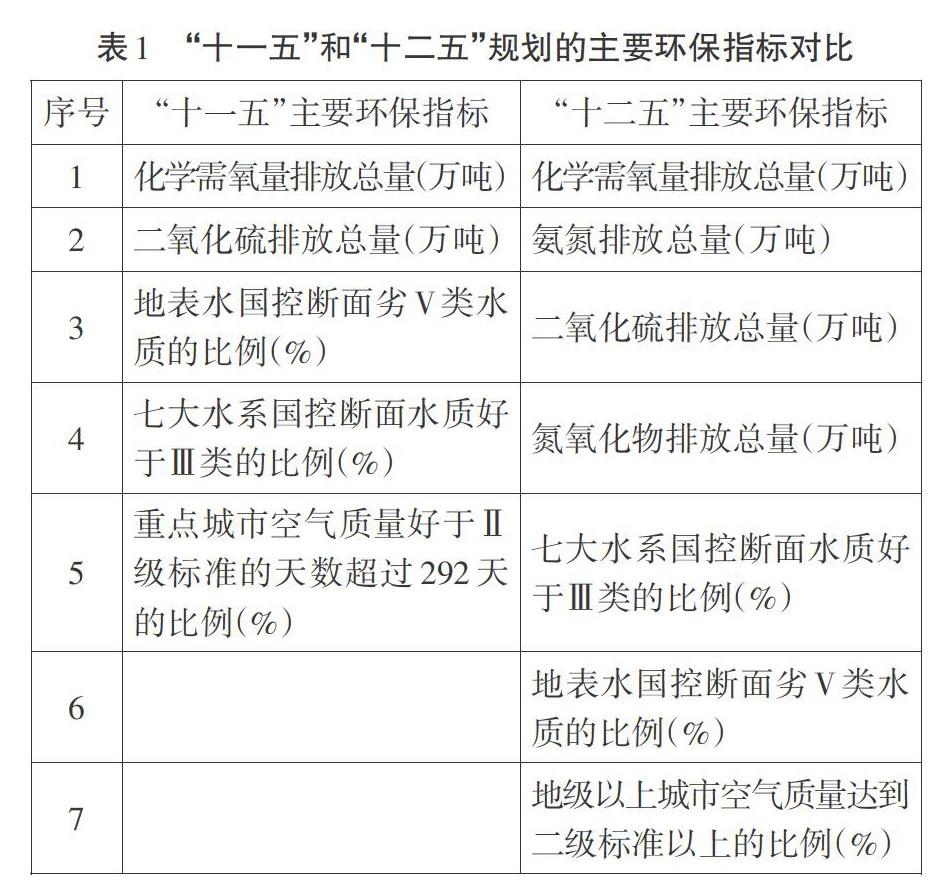

[课堂引入]请同学们对比一下国家环境保护“十一五”和“十二五”规划的主要环保指标(表1),有什么重大变化,说明什么问题?

[学生]增加了氨氮排放总量和氮氧化物排放总量,说明这两类物质的排放会影响生态环境。

[教师活动]展示本节课的课题:氮氧化物的产生及转化

环节一:认识氮循环(创设情境,建立模型)

[教师]氮是生物体的重要组成元素,也是维持高等动植物生命活动的必需元素。在自然界里,氮元素在不停地循环着,氮氧化物的产生及转化过程与氮循环密切相关。什么是氮循环?让我们一起认识一下吧(图2)。

[学生活动]分类:将氮循环中重要的无机含氮物质的化学式填写在“价一类”二维图(图3)中合适的位置上。

预测:雷电作用下,N2转化为HNO3的途径。

[学生表现]能识别出含氮的无机物:氮气、硝酸、铵盐、硝酸盐,能根据含氮物质中氮元素的价态以及物质所属类别进行分类,能从氧化还原反应原理的角度积极思考并提出氮气转化为硝酸的可能途径:氮元素从零价上升到+5价是一个被氧化的过程,需要氧化剂的参与,空气中最常见的氧化剂是氧气,又因为氮气是很稳定的气体,所以雷电可能是反应引发的条件,另外硝酸中还有氢元素,所以还需要水的参与。

设计意图:创设“氮循环”这一真实情境可以激发学生的学习兴趣,引导学生建立无机物知识学习的思路和方法:氮元素可以组成不同种类的物质,根据物质的组成和性质可以对含氮物质进行分类,学习同类物质中的典型物质就能掌握这一类物质的性质;氮元素的化合价多变,从化合价和物质类别两个维度对含氮物质进行分类学习,利用复分解反应可以实现相同价态含氮物质之间的转化,运用氧化还原反应原理可以实现不同价态含氮物质之间的转化。

环节二:实现氮循环(证据推理,完善模型)

[学生活动]观察:放电条件下N2与O2反应的现象。判断:红棕色气体是哪种氮氧化物?

[资料卡1]常见氮氧化物的性质:N2O(无色气体,高温易分解);NO(五色气体,在空气中易被氧化);N2O3(无色气体,不稳定易分解);NO2(红棕色气体,与水会反应);N2O5(固体,高于室温时会分解)。

[学生]根据提供的资料,红棕色气体应该是二氧化氮。

[教师]雷电天气同时会伴随着降雨,我们可以模拟一下雷雨天气NO2遇水的过程。

[学生活动]模拟:将针筒里2mL的水慢慢注入装有NO2的西林瓶,观察现象;再用针筒注入约0.5mL的紫色石蕊试液,继续观察实验现象(图4)。书写:NO2与水反应的化学反应方程式。

[学生表现]能结合反应现象并使用所给资料卡进行简单的推理,确定红棕色气体的成分;能运用所给实验器材开展探究活动并做好实验记录和观察结果反馈工作;能根据实验现象推测反应产物有硝酸,但只有部分学生迅速思考后提出:从氧化还原反应原理分析产物不止有硝酸,还应该有元素化合价下降的物质生成,可能是氮气也可能是一氧化氮。学生能够从宏观和微观结合的角度上收集证据,能依据证据从不同视角分析问题,得出合理真实的结论。部分学生能够意识到证据不充分的情况下需要寻求外部帮助以收集更充足的证据来证明或证伪。

[教师活动]补充演示实验(图5):将盐水袋内的NO2与水反应后再用针筒推人空气,五色慢慢变成红棕色。

[学生活动]书写化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO。

[资料卡2]闪电产生氮氧化物的机制:在闪电的高温(30000K)通道内及其临近处,N2和O2的一部分分解为N和O,紧接着N和O2或O和N2迅速形成NO。闪电通道在几秒钟之内快速冷却到低于2000K左右,NO被进一步氧化为NO2,闪电中形成的NO和NO2统称为氮氧化物(NO2)。

[学生活动]书写:放电条件下N2与O2反应的化学方程式;NO被进一步氧化为NO2的化学方程式。

讨论:农业上有句谚语“雷雨发庄稼”,体现物质之间怎样的转化关系?在“价一类”二维图中用箭头标出。

[教师]自然界产生的少量氮氧化物最终能够转化为硝酸盐作为天然氮肥促进植物的生长。如果人为排放大量氮氧化物会造成什么后果呢?随着工业化社会的发展,煤炭等化石燃料的燃烧、城市机动车排放的尾气中都含有大量的氮氧化物,其中大部分是NO,导致我国已成为全世界第三大酸雨区。酸雨会腐蚀建筑物、危害土壤、植物和人类健康。

[学生活动]分析:酸雨的成因。

[教师]机动车排放的尾气中除了氮氧化物还有碳氢化合物等多种物质,它们混在一起在一定条件下会产生有毒的光化学烟雾。(视频展示光化学烟雾的危害)。

[学生表现]能用化学方程式正确表示氮氧化物的主要化学性质,能将氮气、一氧化氮、二氧化氮以及硝酸之间的转化关系在“价一类”二维图上呈现出来,能辩证看待氮氧化物的应用价值,能正确分析人类活动的干预对“氮循环”产生的负面影响。

设计意图:从氮元素到含氮物质,从认识物质到实现物质之间的转化,运用模型建构一实验探究一证据推理一完善模型的方式将学生碎片化的知识整合成有体系有逻辑的知识结构,促进了学生深度学习的发生。通过“氮循环”的实现让学生认识到含氮物质之间的转化关系对自然界中的高等动植物维持生命活动的重要意义,引发学生爱护自然,保护环境的同理心。

环节三:修复氮循环(运用模型,解决问题)

[教师]大量的氮氧化物破坏生态环境,危害人类健康,那我们是不是应该做些什么?我们又能做什么?

[学生]少开私家车,尽量用公共交通,比如共享单车、BRT(快速公交),还可以坐地铁;使用清洁能源。

[教师]同学们的主意很好,说明大家很有环保意识。但是公交车也会排放尾气,我们也不可能不使用煤作为燃料,比如冬天到了,北方居民要烧煤供暖。我们还有其他方法减少环境污染吗?

[学生]把产生的氮氧化物反应掉。

[教师]对的,我们还可以用化学知识将氮氧化物转化为其他物质减少大气污染。那么转化为哪些物质呢?怎样转化呢?

[学生活动]讨论:运用“价一类”二维图将氮氧化物转化为哪些物质可以减少大气污染。

[学生]可以转化为氮气继续参与氮循环;可以与碱反应转化为盐类作为肥料;可以转化为硝酸作为工业原料。

[学生活动]应用:①治理汽车尾气的方法之一是在汽车的排气管上装一个“催化转化器”,它能使尾气中的一氧化碳与氮氧化物分别反应生成可参与大气循环的无毒气体。书写CO与NO2反应的化学方程式____。

②燃煤烟气中的氮氧化物大部分是NO,工业上可以采用绿色氧化剂H2O2将其氧化成HNO3,从而减少氮氧化物的排放。书写H2O2与NO反应的离子反应方程式____。

[教师]通过今天的学习,同学们有什么收获?

[学生]我们在日常生活中要养成低碳的生活习惯,尽量利用公共交通;我们也要学好用好化学知识,造福社会;我们要保护地球的氮循环,因为保护氮循环,就是保护绿水青山。

[学生表现]能认识到选择绿色出行方式可以减少机动车尾气排放;能有意识地运用“价一类”二维图设计将氮氧化物转化为氮气等含氮物质的途径以解决环境污染问题(图6);能运用氧化还原反应原理实现真实生活中的机动车尾气和燃煤烟气中的氮氧化物的治理;书写一氧化碳与二氧化氮在催化剂作用下的化学方程式正确率高,部分学生对双氧水作為氧化剂的认识还有欠缺,导致离子反应方程式书写错误。

设计意图:素养的培育离不开化学知识,化学知识的学习离不开真实问题的驱动。面对人类活动对“氮循环”的干预,面对环境问题,我们该采取怎样的态度和行为?问题的提出引发学生深层次的思考,在寻求问题解决的过程中,学生通过分析、推理、探究等方法认识了氮氧化物的性质及其转化关系,建立了“价一类”认知模型并运用模型最终实现了氮氧化物污染的治理,体会到了化学学科对于防治环境问题和保护环境中所起的积极作用。

三、教学感悟

苏教版必修1“氮氧化物的产生及转化”这一课时的化学知识不多,重要的化学方程式只有三个,如果是追求教学进度的教师可能十来分钟就可以完成教学任务,然后布置学生做几道题巩固一下知识点。古希腊生物学家普罗塔戈说“头脑不是一个要被填满的容器,而是一把需被点燃的火把。”本节课以“氮循环”为主题开展氮氧化物知识的深度学习,充分挖掘知识蕴含的学科素养,并将之设计成有思维梯度的若干个学习任务,在活动中发展学生模型认知能力。化学教学不仅要让学生掌握化学知识,更要教学生用化学思想和化学方法解决化学问题,在解决实际问题中体会化学学科的价值和魅力。