基于学科观念培育的复习课教学设计

严春建

摘要:实录了“再识复分解反应”复习课的教学过程,从活动设计要凸显学科观念、课堂教学要凸显生本理念、学情反馈要凸显多元理念等方面对复习课的教学进行了自我反思。

关键词:学科观念;教学设计;复分解反应

文章编号:1008-0546(2020)06-0026-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2020.06.007

一、课标要求与学情分析

“复分解反应”是初中化学教学中的一个核心概念,是四种基本反应类型之一。《义务教育化学课程标准(2011年版)》对“复分解反应”的教学要求是:“初步认识常见的化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应,能用于解释日常生活中的一些化学现象”。

通过新授课阶段的学习,学生已明晰了复分解反应的概念,知晓了复分解反应的规律,知道了复分解反应在日常生活中的一些应用。但学生对复分解反应仅是浅层次的认识,主要表现为:

一是仅关注具体反应,未形成知识体系。对复分解反应的认识,大多数学生仅停留在具体物质这一层面,尚未能运用“分类观”认识复分解反应,不清楚复分解反应通常发生在哪些类别的化合物之间。

二是仅关注宏观现象,未认识微观本质。学生往往是从“宏观物质”角度来认识复分解反应,只知道借助反应规律判断反应能否发生,但对物质的微观构成及复分解反应的微观本质认识不足,对反应为何能发生仍心存疑惑。

三是仅关注绝对沉淀,未理解相对沉淀。学生普遍认为复分解反应中的“沉淀”就是“不溶物”,尚未能关注到溶液状态(即饱和、不饱和)对溶质溶解情况的影响,比如对“侯氏制碱法”的原理极为困惑:“NH4HCO3为什么能与NaCl反应生成NaHCO3和NH4Cl呢?生成物中没有沉淀啊?”另外,学生一般也难以关注到溶剂种类对溶质溶解情况的影响。

二、教学目标

通过“物质类别的判断”“寻找复分解反应案例”“建构酸碱盐的网络”“建构复分解反应网络”等活动,运用“分类观”再识复分解反应的概念。

通过“建构复分解反应离子网络图”“运用复分解反应离子网络图解决问题”“寻找实验背后的微观原因”等活动,能运用“微粒观”揭示复分解反应的实质。

通过“分析液氨中的复分解反应”“分析实验室模拟侯氏制碱法生产的原理”等活动,能运用“变化观”认识复分解反应的规律。

三、课堂实录

1.课堂引入

[师]同学们,我们首先来看两段文字(课件展示):“学生能否牢固地、准确地、哪怕只是定性地建立起基本的化学观念,应当是中学化学教学的第一目标。背诵或记忆某些化学知识,当然是有价值的,但是更重要的价值在于它们是化学观念及某些基本观念的载体。”这是著名化学教育家、清华大学宋心琦教授的一段论述。“没有基本观念统领的知识教学是把‘种子磨成‘面粉的教学。”这是著名特级教师的程同森的观点。

两段文字都是面向教师阐述如何进行教学的。如果换个角度来看的话,这其实也是对同学们的学习进行了提醒:学科知識固然重要,但它终究只是“面粉”,要重视学科观念的建立,因为“种子”才具有强大的生命力。

今天我们就从化学观念的视角,重新来认识我们所熟悉的复分解反应。首先,从分类观的视角,研究复分解反应通常发生在哪些类别的化合物之间。

2.学习活动

活动一、用“分类观”再识复分解反应的概念

1.现有CuO、CO2、HCl、Ca(OH)2、Na2CO3、CaCl2等六种物质。

(1)请判断它们的物质类别,并将化学式填写在表1相应位置。

CuO CO2HCl Ca(OH)2Na3CO3CaCl2

[生]独立完成子活动1,并汇报学习成果。

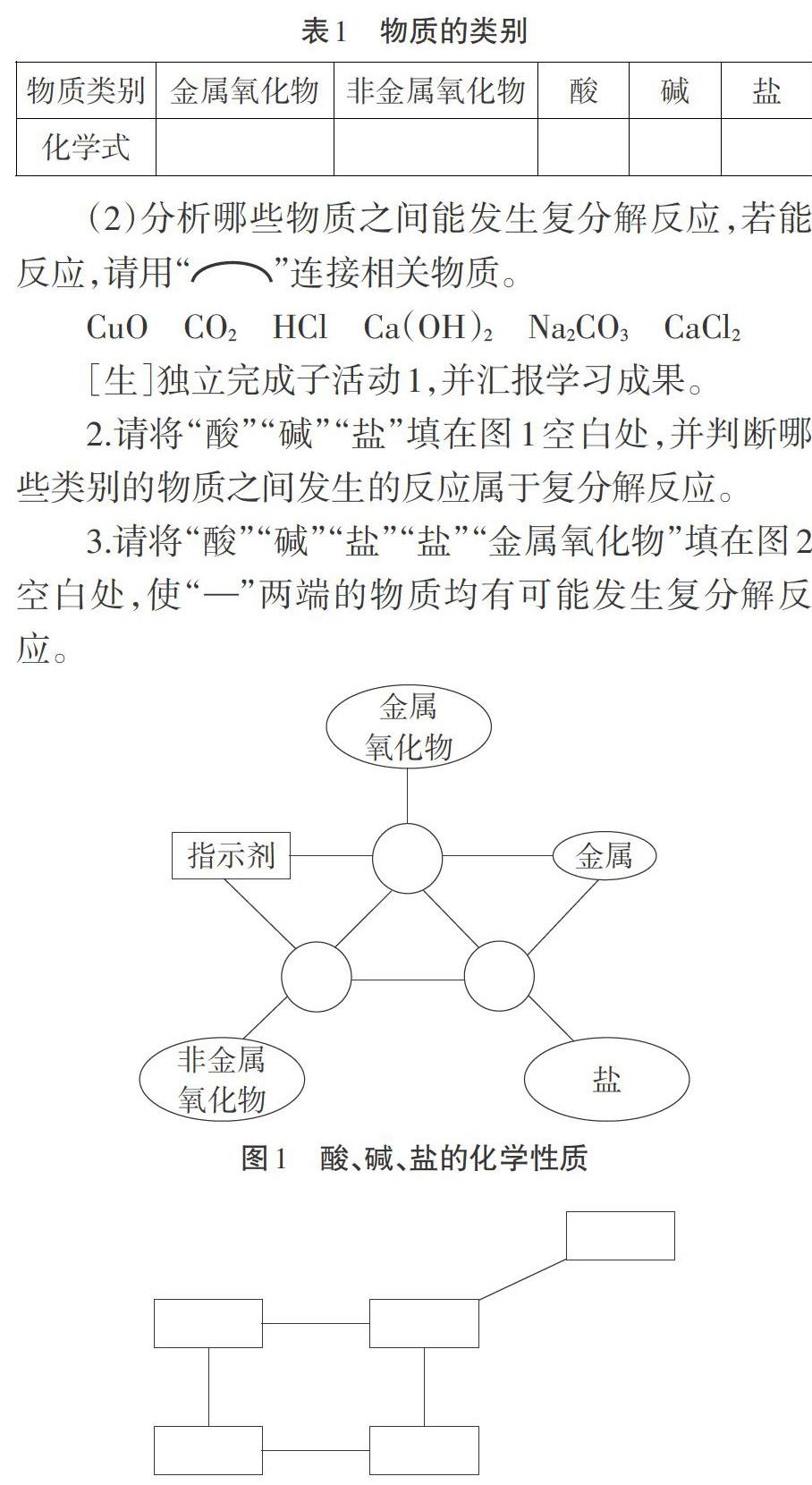

2.请将“酸”“碱”“盐”填在图1空白处,并判断哪些类别的物质之间发生的反应属于复分解反应。

3.请将“酸”“碱”“盐”“盐”“金属氧化物”填在图2空白处,使“一”两端的物质均有可能发生复分解反府。

说明:图1、图2中,“—”两端的物质之间均能发生化学反应。

[生]子活动2、3的学习流程为:自主学习→合作探究→成果展示→自我完善(以下难度较大的问题,学生学习的流程与此处基本相同;为节省篇幅,不再重复表述)。

[师]通过“常见的复分解反应”这张图,我们可以看出来,初中阶段常见的复分解反应主要发生在这样五组物质之间:酸和金属氧化物、酸和碱、酸和盐、碱和盐、盐和盐。

[师]借助于这个网络图,我们可以快速判断物质之间是否有可能发生复分解反应。请判断下列几组物质能否发生复分解反应:①氧化铜与氢氧化钠、②氧化铜与氯化钠、③二氧化硫与氢氧化钠。

[生1]②③

[师]提醒学生结合网络图及复分解反应的概念对③重新分析。

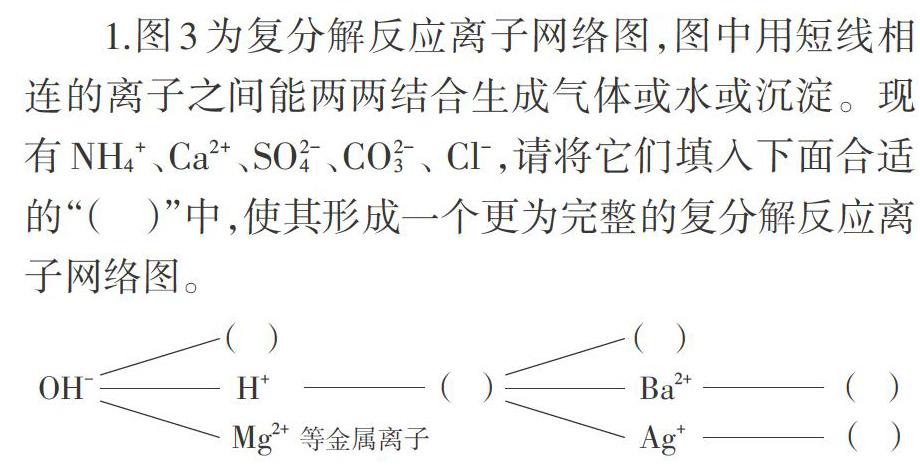

[师]刚才我们是从宏观角度进行研究的,如果从微观角度来看的话,物质发生复分解反应时,会互相交换离子,生成气体、水或沉淀,那么哪些离子之间能结合成气体、水或沉淀呢?

活动二、用“微粒观”揭示复分解反应的本质

[生]完善图3(有困难的学生可结合“部分酸、碱和盐的溶解性表”),并汇报学习成果。

2.请结合复分解反应离子网络图分析下列问题。

(1)农业上,为什么不能将NH4Cl、NH4NO3等铵态氮肥与碱性物质混放或混用?

(2)从海水得到的粗盐中含有MgCl2、CaCl2等可溶性杂质,可通过加入哪些试剂除去这两种杂质?

[生]结合图3,思考子活动2的两个问题,汇报学习成果。

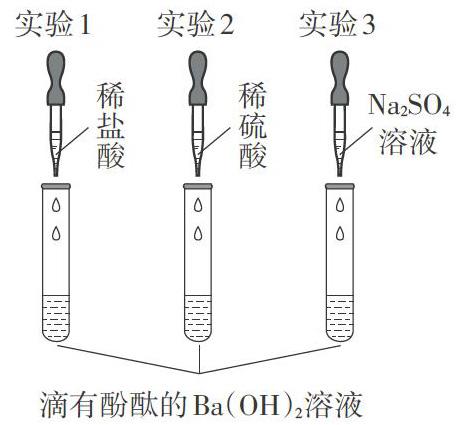

[师]接下来我们准备做三个小实验(如图4),请大家首先预测实验现象,可以结合网络图,也可以结合化学方程式进行预测。

3.根据图4所示实验回答下列问题。

[生]预测并阐述实验现象,三名学生分别演示三个实验。

[师]三个实验不但宏观可见的现象存在差异,通过仪器测定,实验过程中的溶液的导电性、pH等指标变化情况也是不同的,请同学们从微观的角度分析产生这些差异的原因。

(1)图5、图6分别为实验1、实验2所发生反应的微观模拟图,请结合图形分析实验1、实验2现象异同的原因(现象见表2)。

(2)请预测进行实验3时所能观察到的现象,并从微观角度进行解释。

(3)实验2、实验3中,溶液导电性的变化情况如图7所示,图中曲线A表示的是哪个实验中溶液导电性的变化?为什么?

[生]结合图4-7,思考子活动3的相关问题,汇报学习成果。

[师]对学生答题情况进行分析。

[师]刚才我们从微观角度研究了复分解反应,知道了反应的微观实质是:离子之间互相结合成气体、水或沉淀,使得溶液中的某些离子浓度减小。接下来我们重新回到宏观世界,一起来研究复分解反应的规律。

活动三、用“变化观”认识复分解反应的规律

1.已知t℃时四种化合物在水中及液氨中的溶解度如表3:

请判断Ba(NO3)2和AgCl在以液氨为溶剂的溶液中能否發生复分解反应?为什么?

2.实验室模拟侯氏制碱法生产原理的主要过程为:①20℃时,向浓氨水中通人足量的二氧化碳得到NH4HCO3饱和溶液;②向NH4HCO3饱和溶液中加入食盐细粒,并不断搅拌,直到NaHCO3结晶析出完毕;③将析出的晶体过滤,得到晶体和滤液,洗涤晶体,然后将晶体放在试管中充分加热,得到Na2CO3。

[生]思考子活动1、2的相关问题,汇报学习成果。

[师]对学生答题情况进行点评。

[师]通过活动三我们可以体会到,溶剂种类会影响复分解反应中沉淀的形成,另外沉淀不一定是不溶物,也可以是可溶物达到饱和后析出的晶体。可以说,反应条件是化学变化的灵魂所在,控制变化的条件,可以使化学变化向着人们希望的方向进行。

3.盘点收获

学生从分类观、微粒观、变化观的角度,简单分析学习收获。

4.课堂反馈

学生完成下列三道试题,对学习效果进行评估。

1.下列物质中能与Na2CO3在溶液中大量共存的是()

A.HCl B.BaCl2C.KOH D.KNO3

2.请选择合适的试剂,完成下列实验。

3.为理解稀盐酸和氢氧化钠两者之间发生反应的微观实质,某同学绘制了下图,请完善此图。

四、教学反思

1.复习课活动设计要凸显学科观念

要以学科思想为指导设计复习课的学习活动,重视化学学科观念的培育以及学科思维能力的提升。本节课的设计以学科观念为主线,将学生已经具备的知识作为启发思维、形成观念的“种子”,学生在分析和解决问题过程中,经历了知识的激活、深化、综合、运用,加深了对分类观、微粒观、变化观等基本观念的认识,发展了“宏观辨识和微观探析”“证据推理和模型认知”等学科核心素养。

2.复习课课堂教学要凸显生本理念

复习课的课堂,要尽一切可能让每个学生参与活动全过程,想方设法让不同层次学生的学习能力和学业水平在原有基础上实现突破。本节课实施过程中,大部分问题的解决都经历了“自主学习→合作探究→成果展示→自我完善”的学习过程。课堂上,学生时刻处在积极主动的学习状态之中,在多样态的互动中实现了深度学习,进一步完善了知能结构、丰富了认知角度、提升了认识高度。

3.复习课学情反馈要凸显多元理念

对复习课的学习效果进行评估时,可以采取口头作答、实验操作、纸笔测试等相结合的多元反馈。在“课堂反馈”环节可通过终结性的纸笔测试了解一节课的学习效果,试题应分层设计,以兼顾不同层次学生的需求,如本节课用于课堂反馈的三道试题中,第1、2两题面向全体学生,第3题则是面向学习基础较好的学生设计的。