缺血型烟雾病患儿高压氧护理干预分析

沙英,何健,王青,谢清,张蕾

缺血型烟雾病是儿童烟雾病最常见的类型,是亚洲地区儿童缺血性卒中的重要原因[1]。烟雾病患儿发生缺血性卒中后常遗留偏瘫、失语等后遗症,影响智力及运动功能[2-4]。高压氧治疗越来越广泛地应用于缺血性卒中治疗[5],但由于儿童患者不配合或由于失语造成负面情绪[6-7],部分家长不忍患儿哭闹,部分家长对氧舱有恐惧心理,担心氧中毒等不良反应,在很大程度上影响了高压氧治疗的应用。首都医科大学附属北京天坛医院高压氧科自2015年9月开始,对儿童烟雾病患者进行专业的高压氧护理干预,包括针对患儿家长的顾虑进行宣教,加强治疗过程的监控等。本研究对护理干预前后高压氧治疗儿童烟雾病的依从性和预后进行对比分析,观察高压氧护理干预在治疗缺血型烟雾病患儿中的效果。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象及分组 回顾性收集首都医科大学附属北京天坛医院高压氧科2012年9月-2019年8月就诊的缺血型烟雾病患儿。以2015年9月高压氧护理干预开始实施的时间为节点,分为对照组(护理干预实施前)和护理组(护理干预实施后)。

纳入标准:①年龄1~16岁;②经脑血管造影检查,符合烟雾病诊断标准;③发病类型为缺血型卒中,符合全国第4届脑血管病学术会议制定的脑梗死诊断标准并经头颅CT或MRI明确诊断[8];④发病时间<3个月;⑤NIHSS评分≥3分;⑥病例资料完整并完成90 d电话或门诊随访者。排除标准:①既往有脑部疾病和手术病史;②TIA或脑出血患者;③严重的缺血型卒中,NIHSS评分>25分,CT和(或)MRI检查发现出血转化、明显的占位效应伴脑组织中线移位、急性低密度病灶或脑沟消失、梗死区大于大脑中动脉供血范围的1/3;④癫痫持续状态;⑤研究期间行手术治疗患者;⑥存在高压氧治疗禁忌证;⑦患儿仅咨询,回当地医院治疗;⑧病历记录中资料不全者。

1.2 高压氧护理干预及高压氧治疗方案 患儿均接受常规抗血小板药物等基础治疗和对症治疗,接受病房一般护理、高压氧入舱宣教。护理组患儿在此基础上接受专业的高压氧护理干预,包括了解患儿及家长顾虑,进行心理疏导、个性化的入舱宣教、严格控制治疗过程、及时处理治疗过程中各种不适、必要时进行舱内陪护治疗、治疗后的追踪反馈等。

高压氧治疗采用国产空气加压舱,升压30 min,对照组匀速升压至0.2 MPa,护理组在升压至0.02 MPa时稳压2 min然后继续升压,最终治疗压力0.2 MPa,稳压吸氧60 min,稳压期间使用无重复式吸氧面罩或儿童氧车(视患儿身高体重和病情由高压氧科医师决定)吸入纯氧,减压30 min。高压氧治疗每天1次,每周6次,根据患者病情决定患儿治疗次数。

1.3 观察指标 ①完成治疗≥5次的患者比例;②观察入选者在治疗时气压伤(中耳、鼻窦、肺)、减压病及氧中毒(脑型、肺型、溶血型和眼型4种)等不良反应的发生率。其中患儿治疗前常规进行血常规、眼底检查,治疗每20次行血常规、眼底复查。疑似气压伤的由高压氧科医师和耳鼻喉、呼吸科医师共同诊断,疑似减压病由高压氧科医师诊断,疑似氧中毒由高压氧科医师、呼吸科医师、眼科医师、血液科医师共同诊断;③神经功能评分:由经过量表培训的专门研究人员评估患者入院时NIHSS评分,电话或门诊随访发病90 d时mRS评分,mRS评分0~2分为预后良好,3~6分为预后不良。另外,在统计疗效时,5次以内的治疗不足以说明疗效,故仅统计完成5次及以上高压氧治疗患者的疗效和治疗次数。

1.4 统计学方法 采用统计软件SPSS 20.0进行数据处理和统计学分析。计量资料符合正态分布用表示,组间比较采用t 检验,不符合正态分布,用中位数和四分位数表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验;计数资料采用例数及百分数表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

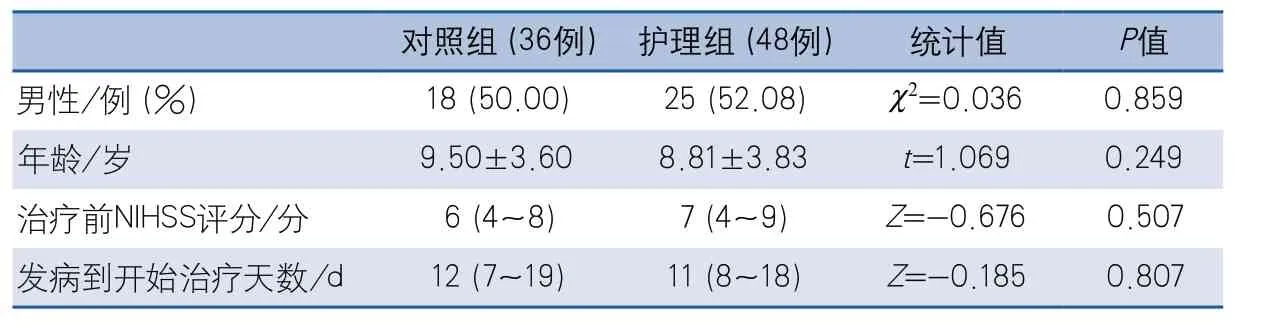

2.1 基本资料 研究期间内收集到缺血型烟雾病患儿95例,剔除表现为TIA 1例,发病超过3个月2例,未能完成90 d随访2例,治疗期间转入神经外科行手术治疗1例,仅咨询的患者5例,最终纳入84例,其中护理组48例,男性25例,年龄3~16岁,对照组36例,男性18例,年龄2~16岁。两组患儿性别、年龄、治疗前NIHSS评分、发病到开始高压氧治疗天数的差异无统计学意义(表1)。

2.2 主要临床表现 患儿主要临床表现(因部分患儿不能配合查体,故感觉及共济障碍及头晕等主观主诉不做统计)有:对照组肢体运动障碍22例(61.11%)、语言障碍17例(47.22%)、面瘫2例(5.56%)、癫痫1例(2.78%);护理组肢体运动障碍31例(64.58%)、语言障碍22例(45.83%)、面瘫4例(8.33%)、癫痫2例(4.17%)。

2.3 治疗完成情况 对照组患儿完成5次及以上治疗者30例(83.3%),6例未完成5次治疗者中5例因为患儿治疗时哭闹而放弃治疗,1例因家属不能完成入舱陪护而放弃。护理组患儿完成5次及以上治疗47例(97.9%),高于对照组(χ2=5.58,P=0.02),未完成5次治疗的1例患者顺利完成3次治疗后转回当地医院继续治疗,无1例因患儿哭闹而终止治疗。

2.4 治疗不良反应 治疗过程中两组患儿均未出现胸骨后不适、咳嗽等,患儿高压氧治疗前后血红蛋白皆在正常范围,眼底复查正常。无1例发生气压伤、减压病及氧中毒。

2.5 预后比较 对照组30例完成5次以上高压氧治疗,护理组47例完成5次以上高压氧治疗。护理组与对照组的男性比例[51.06%(24/47)vs 50.00%(15/30),χ2=0.008,P=0.99]、年龄(8.88±3.54岁 vs 9.02±2.58岁,t=0.968,P=0.33)、治疗前NIHSS评分[7(4~9)分 vs 6(4~9)分,Z=-0.516,P=0.61]、发病到开始高压氧治疗天数[11(8~18)d vs 12(7~18)d,Z=-0.174,P=0.81]、平均治疗次数(25.5±6.7次 vs 22.5±13.7次,t=1.291,P=0.20)差异均无统计学意义。

对照组90 d预后良好者18例(60.00%),护理组30例(63.83%),两组预后良好率差异无统计学意义(χ2=0.312,P=0.60)。

3 讨论

高压氧作为缺血性卒中的辅助治疗逐渐被人们接受[9],但是儿童患者因为配合程度较低,家长顾虑多等原因,高压氧治疗的依从性较差。既往研究提示高压氧治疗有益于儿童缺血型烟雾病患者的预后,而且高压氧治疗的次数是影响患者预后的独立保护因素[10]。本研究的结果显示,自2015年9月采用高压氧护理干预后,完成5次以上治疗的患儿比例较护理干预前显著提高,提示护理干预可有助于提高缺血型烟雾病患儿高压氧治疗的依从性。

本研究中,高压氧治疗时增加的护理干预主要有:①对每例患儿及家属进行个性化入舱宣教及心理护理。宣教高压氧治疗过程、可能出现的问题及相应的解决办法,让患儿及家属掌握咽鼓管通气办法,缓解家属对高压氧治疗的恐惧。例如,患儿年龄太小的一般不能配合升压时调压动作,首先告知家属患儿耳咽管较直,不易发生气压伤,以消除心理顾虑,然后告知家长多种方法,比如吞咽、打哈欠等动作,来辅助患儿,但是尽量避免喂奶等产气食物,以免减压时胃肠不适引起患儿哭闹。②选择合适的氧疗方式并精准控制治疗过程。根据患儿病情、身高体重选择合适的面罩吸氧或婴儿氧车吸氧。年龄较大、体型较健壮、呼吸强有力的患儿可采取面罩吸氧;呼吸微弱的、体型较瘦弱、体重较小的患者可采用婴儿氧车吸氧以减少患者吸氧阻力,降低患儿因吸氧不适而哭闹的可能性。③严密监察整个治疗过程,如有患儿哭闹及时分辨原因,必要时进行陪舱护理。④安抚患儿由于神经功能缺损造成的负面情绪,提高患儿对抗病症的自信心,鼓励患儿坚持治疗。

表1 对照组与护理组基线数据比较

由于年龄较小或者由于失语,部分患儿不能与家长进行语言沟通,可能不能配合调压动作,又不能及时表达治疗过程中的不适,从而造成气压伤。根据潜水理论结合以前的经验,发现患者耳部不适多发生在0.02 MPa时,于是在护理干预实施后在此压力水平设置了平台期,稳压停留2 min,帮助患者及时调整,顺利度过升压阶段。本研究纳入的患儿未发现气压伤,考虑一是与患儿耳咽管较直的生理解剖特点有关;二是治疗方案较平缓,给患儿以足够的时间适应;三是由于治疗前细致宣教,预估了治疗中可能出现的情况,使得患儿和家长可以正确处理;另外治疗过程中家长和医务人员观察较仔细,即使患儿轻微不适也及时处理。

最后,严密观察患儿对治疗的反应,及时向合作科室反馈,以便及时调整治疗方案也是高压氧治疗护理中很重要的一方面。好的疗效能鼓励患者及家属坚持治疗;治疗后完善体格检查和眼底检查,正常的结果能消除家长对高压氧治疗不良反应的顾虑,也有助于提高治疗的依从性。

从本研究有限的数据来看,缺血型烟雾病患儿高压氧治疗中采取耐心细致的护理干预对提高治疗依从性是非常有益的,这将使更多患儿通过高压氧治疗获益。但是因缺血型烟雾患儿发病率较低,本研究病例数有限,本研究结论可能存在一定局限性,还需要进一步扩大样本量、延长观察时间的研究证实。