文化对国家治理的影响效应实证分析

易华勇 吕立志

摘 要 从世界范围来看,文化治理已成为国家治理体系的重要内容。文章以文化价值倾向为视角,选取60个国家或地区的现实数据为研究对象,验证个人主义、长期偏向和阳刚性等三个文化指标及指标间的交互作用对国家治理程度、公平程度、政府效率和法治程度的具体影响效应。研究發现,若国家的经济水平、总人口数及社会保障水平在被控范围内,文化价值倾向对国家治理程度具备显著影响,其中个人主义和长期偏向对治理程度具有积极作用,阳刚性则对其具有消极作用;文化价值倾向间的交互作用对国家治理程度具备显著影响,基于长期偏向,阳刚性对治理效能具有积极作用,个人主义则对其具有消极作用。因此,在推进国家治理现代化进程中,需要更加科学把握国家内部不同文化价值倾向间的相互作用形成的合力,以文化建设制度化为契机,使整体文化价值倾向的构建朝着有利于国家治理的方向发展。

关键词 文化价值倾向 国家治理 文化 交互作用

一、引言

随着世界经济发展和社会民主化趋势介入,国家治理改革逐渐成为各国关注的核心。党的十九届四中全会作出了“中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定”(人民日报,2019),并首次在党的全会中提出“文化建设制度”的概念。放眼全球,不仅在中国,在世界主要经济体中文化治理业已逐渐成为现代国家治理体系的新引擎。不论是美国的资助体系下“间接管理”文化治理模式还是英国的“一臂间隔”中介式治理模式,抑或是法国的“合约式”、日韩的“政府引领式”文化治理模式,虽然各主要国家在具体体制上各不相同,但无一例外都把文化治理纳入国家治理体系,充分发挥文化对国家治理的巨大影响效能。塞缪尔·亨廷顿(2010)认为“文化的重要作用是用价值观影响人类的进步”。文化价值倾向是价值观的一种微观呈现,文化作为一种社会意识集中体现本身并不能发挥作用,必须借助于国家和社会个体才能发挥效能、彰显文化价值。然而社会由个体构成,个体的文化价值倾向必然影响社会乃至国家的治理方略,就文化对个体的影响而言,通过个体所持有的文化价值倾向约束社会整体行为规范、构建社会价值、整合社会秩序,并以此增进社会共识,实现健康、稳定、持续的现代化国家治理体系。就文化与国家治理影响的实际境况具体而言,究竟是文化的哪些价值倾向元素对国家政治生活产生何种正向或反向影响、具有怎样的效能,学术界一直没有给予正面回应。因此,有必要从文化价值倾向视角切入探究不同文化价值倾向对国家或地区的治理效应影响的差异,以回应上述关切。

二、相关文献综述

从古至今,东西方对国家治理的作用因素都有着不同理解,东方注重“仁德”及“礼乐教化”,以《论语》中的“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之”为代表的主流思想认为以“仁义礼智信”等为代表的元素在国家治理方面起到中流砥柱的作用;西方则更重视理性,关注现实,认为宪法、政治制度等法治因素对国家治理能力有深远影响(韩兆柱和翟文康,2016)。以“法律”为中心的正式制度和以“道德”为中心的非正式制度作为新制度主义的两部分,二者之间相互作用。新制度主义一方面论证正式制度有助于经济持续发展和社会长期进步,另一方面也认为探索非正式制度对国家治理的影响是必要的,且非正式制度中的文化因素从各方面都显著地影响着国家治理。

随着学术界逐渐认识到文化对于国家治理的重要性,文化治理也逐渐成为了显学,诸多学者对此进行了很多探讨。一种观点认为,文化之所以重要,是因为文化是所有政治、经济、公共力量得以运转的基础;与此同时,正是公共关系、管理制度和历史性事件描绘了文化产生的途径(任勇和肖雨,2014)。一方面,现代国家是历史和文化共同的政体,通过国家本身的管理方式,创造独有的文化、价值并给予重视是必要的,否则将难以创造良性管理系统和管理能力,甚至引发国家管理的风险问题(魏志勋,2014)。另一方面,将文化融入法治,可以提高公民及领导者道德和法治的自律,促进社会进步,削弱道德缺失并减少违法犯罪行为,降低国家管理成本(孙邵勇和陈锡喜,2017)。也有学者认为,文化服务是在文化治理的语境下,由政府主导的服务于人民生活的制度保证(颜玉凡和叶南客,2016)。此外,还有学者就文化与国家治理的关系进行深入探讨。景小勇(2015)分析了国家文化治理体系的特征,并提出要从政府、市场和社会三方面综合考虑文化治理问题。由于文化概念蕴含着工具和对象的基本要素,学界认为对于文化治理可以从“对文化领域的治理”和“文化作为工具的治理”两个维度理解。前者认为:“围绕文化进行治理构成了我国现代化治理的重要维度”(陈建,2019);后者则指出:“文化治理的实质是透过文化和以文化为场域达致治理的目的”(吴理财,2014)和“文化治理就是通过运用文化政策优化国家治理的精神结构和民族心理”(胡惠林,2015);杨海坤和郝炜(2015)从政治角度探讨了国家的文化治理问题,认为国家治理是国家资源的重置,深入推进国家治理体系能保障人权的实现。许耀桐和刘棋(2014)认为文化是组成国家治理体系不可分割的一部分,国家制度的顶层设计应考虑文化因素的影响。

综上可知,文化是国家治理的重要影响因素,但现有关于文化对国家治理的影响效应研究成果多数限于泛泛而谈、定性勘定而缺乏有效的实证分析。鉴于此,本研究的边界贡献主要有以下几点:

第一,创新了关于文化研究理论的方法。不同于学界以往多采用定性阐释的方法对文化价值及文化价值倾向展开研究,本文尝试采用以实证研究为主、定性分析为辅,两者相结合的方法研究不同文化价值倾向之间交互作用是一个显著的创新点。

第二,为推动国家文化治理现代化拓展了新的可能路径。采用实证研究方法对60个国家或地区的实际数据进行多维度量化分析,在肯定文化治理的重要意义与价值的基础上从文化价值倾向的视角结合新时代中国文化建设基本方略展开探讨,同时借助霍夫斯泰德文化维度理论(Hofstedes Cultural Dimensions Theory),通过文化价值倾向与相关文化指标构建量表模型,分析文化价值倾向视域下不同国家或地区的个体文化价值取向对国家治理的影响效应,探讨得出既有定性研判又有实证分析的一般性参考结论,以期为新时代推进国家文化治理体系和治理能力现代化贡献决策与参考。

第三,通过系统研究为国家文化建设制度的未来发展方向提供建设性参考意见。研究发现社会个体所持有的文化价值取向之间具有显著的交互作用力,这种作用力对于未来推进国家文化建设制度朝着有利于国家治理的方向发展具有重要的借鉴和参考意义。

三、变量选取与方法描述

(一)文化与文化价值倾向

“文化”(culture)一词源拉丁文“cultura”,其原始含义为“人类为使土壤肥沃、种植树木和栽培植物所采取的耕耘和改良措施。”(曹泽林,2006)随着经济社会的发展和理论研究的深入,文化概念的内涵和外延逐渐丰富。作为一个抽象的、内蕴丰富的概念,文化的作用离不开社会中每一个个体的行为组成,也可以把文化作为个体获得知识、艺术和法律道德等一切非物质定义的能力。近些年,随着文化价值概念的兴起,同样作为人类的抽象意识,文化和文化价值倾向的联系被提及和研究,学术界逐渐用文化价值倾向来解释文化的具体构成和作用影响,而价值倾向在一般意义上是指某一社会群体判断社会事务时依据的是非标准,遵循的行为准则,由于文化价值既是满足某种文化需求的客体,又是需要某种文化的主体,因此,从个体层面看文化价值是一种典型的文化价值倾向的集中体现。

由于文化是集体意识的表象,对于一个团体或国家来说,文化价值通常具备两种极端的倾向,且两种极端倾向之间相互排斥,因此有必要通过具体的价值维度来衡量整个团体或国家的价值倾向。早在上世纪末,美国学者施瓦茨(Schwartz)提出了三个基本衡量维度,即独立性与外生性、控制性与平衡性、等级性与平等性指标。罗纳德·英格尔哈特与克里斯琴·韦尔策尔(2005)基于世界价值观调查而提出“生存价值(survival values)、自我表达价值(self-expression values)”与“传统价值(traditional values)、世俗理性价值(secular-rational values)”的两个标示了不同社会文化价值取向的指标维度,并据此绘制了世界文化地图(cultural map of the world),研究文化历史版图变化。为将文化价值因素应用于国家治理,2007年华盛顿大学Licht教授在Schwartz基本衡量维度的基础上,对国家的法治和公平性等指标进行了初步探讨。而后霍夫斯泰德(Hofstede)提出,文化价值实际上是不同团体的思考倾向,于是他在前人的基础上提出了六个文化价值倾向指标,即权力范围、个人主义与集体主义、阳刚性与阴柔性、随机回避、长期偏向与即时偏向、宽容性与控制性等。此量表具备相对完整的科学意义,备受学界广泛认可,是文化研究领域知名度最高且经过实证检验的有效工具,学者们在进行国家团体的研究时,广泛地采用该量表的指标进行实证探讨。

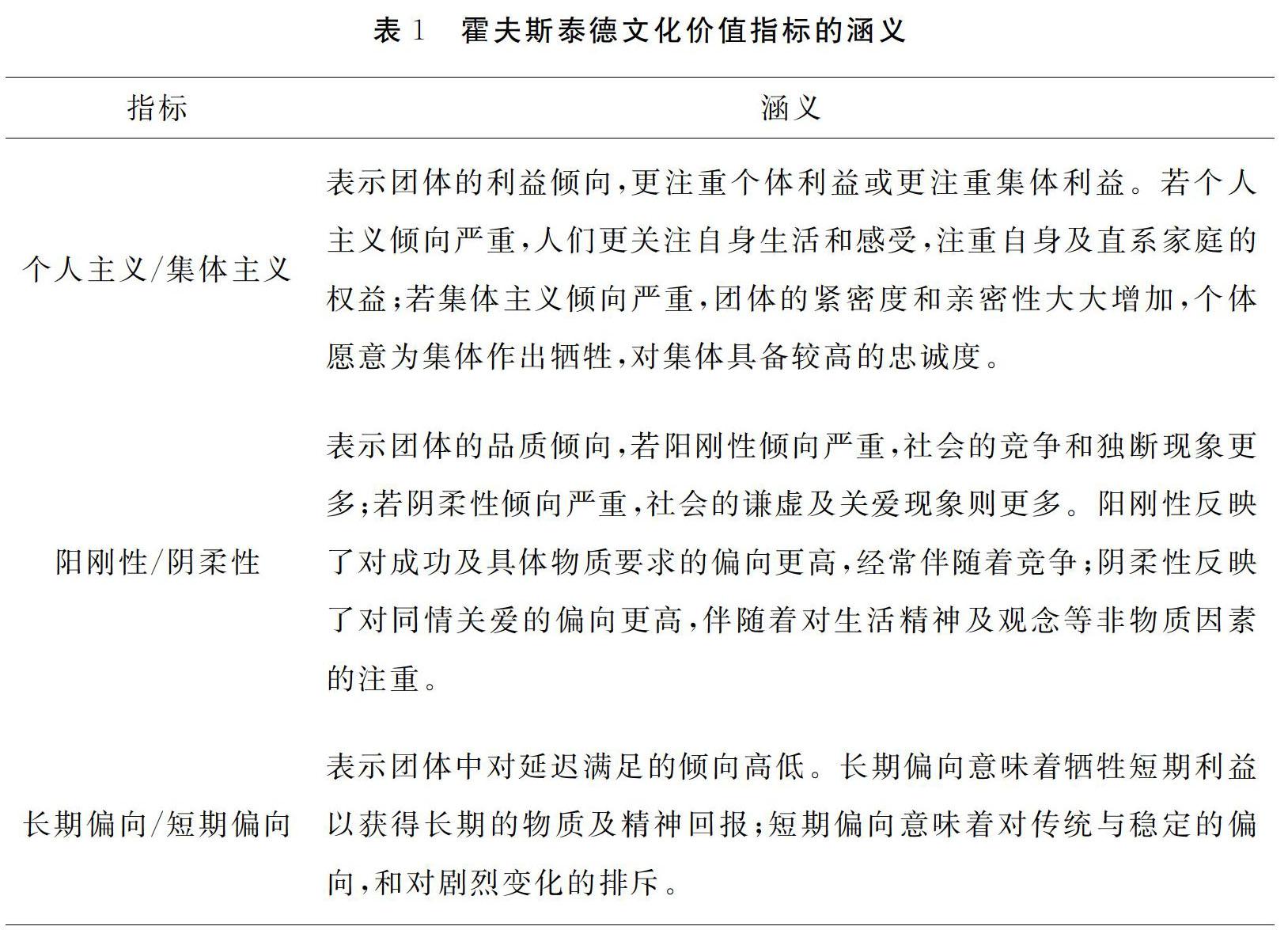

一个国家或民族的主流文化价值倾向相对于政治、经济、科技的发展变化来说具有相对稳定性和传承性。本文基于当今主流文化和国家治理的特性,为保证指标和数据的稳定有效,选取霍夫斯泰德文化量表中的三个指标即个人主义、阳刚性、长期偏向作为研究变量。表1为本文选取的文化价值倾向指标的具体涵义。

个人主义指标分数最高的是美国90分,分数最低的是危地马拉6分,中国是20分,说明中国集体主义倾向强烈;阳刚性指标得分最高的是斯洛伐克110分,分数最低的是瑞典5分,中国阳刚性的倾向处于居中水平,得分为66分;在长期偏向上,分数最高的是韩国100分,分数最低的是波多黎各0分,中国为87分,表明中国长期偏向较强。图1和图2分别显示了中国大陆、日本、美国及中国大陆、中国香港和中国台湾的文化指标差异。由于日本受中国儒家文化影响严重,三个文化指标与中国差异不大,但个人主义和阳刚性指数高于中国,反映了日本国民注重个人英雄主义的现象,这与二战后西方文化逐渐影响日本新制度形成有关。美国的阳刚性指数略低于中国,但具备严重的个人主义倾向和短期偏向。

由图2可看出,中国大陆、中国香港和中国台湾的三个文化价值指标差异很小,反映了三个地区文化的相似性,印证了三个地区的文化为同一起源的事实。个人主义指标项三个地区的分值普遍较低,印证了我国文化价值倾向对集体主义的注重;对于阳刚性指标,中国大陆虽高于其他两个地区,但也仅处于平均水平;在长期偏向指标上,中国大陆与中国台湾差异很小,但高于中国香港。表明中国香港由于历史原因,与其他两个地区相比,受西方文化影响更强烈,更注重短期的物质享受。

(二)国家治理

国家是统治阶级进行统治的工具,国家治理的含义最初来源于“统治”,后来随着民主概念的兴起,其内涵被重新定义,“治理”的概念更倾向于不同群体在国家整体事务中的协调合作和共同作用。因此国家治理是平衡国家内部各团体利益并使之保持相同行为的历史过程,体现了公共团体通过一定的秩序和规则分配总体资源的水平,而国家治理体系是一整套紧密相连的管理制度(何艳玲,2018),而任何制度都是根据一定的文化观念建构出来的,制度是文化观念的外化。因此,基于文化与文化价值的视角勘定文化与国家治理之间存在的关系具有相应的理论支撑。

不少组织和研究机构对国家治理进行了有益研究,其中构建了多种指标以衡量国家治理程度。学术界讨论较多的包括政治风险指标、政治权力和公民自由度指数、全球竞争力指数等。这些指标虽然从不同方面对国家治理进行了衡量,但由于视角的局限,不具备综合考量的完整性。全球治理指数的出现和不断完善打破了这一僵局,其包含了多個数据源且覆盖广泛,具备良好的综合衡量尺度,其指数的设计分为三个层次,每个层次各由两个指标构成(Kaufmann,2010),如表2所示。

全球治理指数数据库数据全面且覆盖广泛,具备相当的科学性和可信度,本文选取2017年度全球治理指数数据库中的国家数据进行研究。在全球治理指数体系的六个指标中,各指标并不是相互独立的,而是具备一定联系,因此本研究对这六个指标进行一定合成,以增强数据结论的科学性。合成后的成分方差为84%,说明合成后的指标对原指标具备较完整的说服力,在此将合成后的第一主指标命名为治理程度(ZC),以评判各区域的整体治理程度。此外,选择政府效率(ZX)、法治程度(FC)与公平程度(GC)等指标作为被解释变量,因为这三个指标是国家治理程度的重点体现,也是我国进行行政体制改革和健全法律建设的重要切入点(李西源,舒永久,2018)。

由于2017年的霍夫斯泰德文化量表中只有60个国家或地区的数据,在个人主义、阳刚性、长期偏向这三个价值指标上相对完整,因此选择这60个国家或地区的数据作为研究基础。图3反映了三个价值指标与治理程度(ZC)的数据分布关系情况,可看出个人主义和长期偏向与治理程度的总体趋势一致。

(三)变量选取

一般来说,经济发展和人口总量会影响国家的治理程度(Ward and Dorussen,2015),因此本文选取人均GDP、人口总量、社会保障水平为变量。为更好的观测文化价值倾向指标对国家治理的作用,将这几个因素对国家治理的影响控制在一定范围内。人口总量使用各国2017年的数据并取对数,表示为lnP。由于文化变量与控制变量之间的交互关系会影响检验结果,因此不能使用人均GDP作为直接变量。为排除文化因素对国家治理的间接影响误差,采用Yang 和 YH (2010)的残差估计法,将文化价值指标当作解释变量,对人均GDP取对数(lnGDP)并进行回归计算,将回归结果的残差项作为修正后的控制变量(AlnG)。

据现有研究成果可发现,所选定的三个控制变量与国家治理之间的耦合机制比较充分,根据田发和周琛影(2016)的相关研究认为地区经济发展水平、城镇化率、城镇人口规模以及社会治理财政支出对社会治理水平均有显著的正向效应。袁涛和杨宜勇(2019)研究指出从文化的视角来看,文化的阶级性、多样性、特殊性均对社会保障制度的建构有着深刻影响。用城镇职工养老保险覆盖率、城镇基本医疗保险覆盖率及城镇失业保险覆盖率这三个指标作为控制变量。同样为了避免因变量间的交互误差而产生对结果的影响,对2017年的各国数据均取对数处理,即有城镇职工养老保险覆盖率(lnZ)、城镇基本医疗保险覆盖率(lnY)及城镇失业保险覆盖率(lnS)。

(四)采用方法

采用多层递阶回归分析法对文化价值倾向指标和指标间的交互关系进行线性回归,并在交互关系的检验中提供方差解释增量,来确定交互关系是否显著。在计算方差解释增量前对解释变量进行中心化处理,以减少交互关系引发的多重共线性影响。交互项来源于文化价值倾向指标的标准值。此外,为了验证结果的科学性和稳定性,分别对文化价值倾向及其交互项对治理程度的影响,和文化价值倾向及其交互效应对治理指标的影响进行稳健性检验,并使用2008—2017年十年间的lnGDP平均值作为控制变量。

四、结果分析与验证

(一)文化价值倾向的主效应对国家治理的影响分析

将文化价值倾向指标对国家治理程度和公平程度、政府效率和法治程度等治理指标的影响进行检验,检验结果如表4所示。由表4可知,个人主义、阳刚性及长期偏向等变量均会显著影响治理程度,系数趋势稳定,显示了结果的稳健与科学性。

在加入经济水平、人口总数及社会保障水平的相关变量后,八个模型的Adjusted R2均随之增加,意味着加入的变量与国家治理程度具有明显相关性。AlnG、lnZ、lnY及lnS对ZC的回归系数为正,表明经济水平及社会保障水平对国家治理程度均具有显著正面影响。此外,经济水平对公平程度、政府效率和法治程度的影响的回归结果也均在1%的水平上为正,但人口总数对于国家治理程度具有显著的负面影响,也就是说人口越多的国家,治理越有难度。虽然人口总数对于分项指标的回归系数均为负,但不存在显著性。

由模型二可知,个人主义对于治理程度的回归系数为正,意味着个人主义倾向越强的国家,治理程度越高。由于个人主义表示个人意识的觉醒,说明公民更愿意参与到国家治理和政府决策中,对国家治理更有利。而集体主义会相应地削弱个人欲望的表达,不利于公共资源的合理分配,治理程度也会随之降低。

长期偏向对治理程度的回归系数为正,意味着长期偏向越强烈的国家,治理程度越高。长期倾向越强,人们愿意为了延迟满足而牺牲短期利益,有利于社会团结和国家凝聚力的提升,有利于国家治理;反之,注重短期倾向的国家更注重即时利益,不利于国家为达成长远目标制定的统治规则的实施。

阳刚性对治理程度各指标的回归系数均为负,意味着阳刚性越强的国家,治理程度越低。阳刚性强的国家,公民更偏向竞争和个人利益,易激发社会矛盾,不利于国家治理。而阴柔性强的国家,对弱者的包容理解增加了社会和谐度,利于国家治理。

模型四体现了文化价值倾向指标对公平程度的影响。个人主义和长期偏向对公平程度的回归系数为正,但个人主义的系数高于长期偏向的系数。表明相对来说,个人主义对治理程度具备更显著的正面作用。个人主义越强的国家,公民对自身利益的重视会反作用于法律的构建和实施,社会就会越趋向于公平,公平程度较高。而阳刚性对公平程度的回归系数为负,意味着激烈竞争和个体独断会减弱社会的公平程度。

(二)文化价值倾向的交互效应对国家治理的影响分析

各国家和地区由于历史和环境变化等因素,具备的文化形态和价值倾向各有特点。为验证不同文化价值对国家治理的差异,本文选取文化价值倾向的交互效应对治理指标的具体影响进行验证,如表5所示。

前五个模型验证了文化价值倾向指标的交互项对治理程度的影响,其中模型一引入了三个文化价值倾向变量验证直接影响,模型二到模型四是在模型一的基础上,分别引入了不同的交互项,模型五在模型一的基础上引入了三个交互项。与模型一相比,模型五的Adjusted R2增加了0.04,通過了统计性检验,证明了结果的解释力,表明文化价值倾向指标的交互作用对国家治理具有显著影响。在模型二到模型五中,个人主义与长期偏向、阳刚性与长期偏向的交互项的系数正负相同,具备显著性;而个人主义与阳刚性之间的交互项的影响并不明显。

模型五中,个人主义与长期偏向的交互项的系数为负,意味着在长期偏向更强的国家,个人主义对治理程度的正面影响更小。由于长期偏向意味着个体牺牲短期利益需求而引发集体凝聚力的提升,而个人主义又与集体主义立场相悖,因而对国家治理产生不利影响。也就是说,长期偏向强烈的国家,倡导集体主义更利于国家治理。此外,阳刚性与长期偏向的交互项的系数为正,表明长期偏向越强的国家,倡导阳刚性更利于国家治理。因为长期偏向和阳刚性均可以促进社会整体理念的一致性,使国家各阶层都能够为共同目标作出一致的行为。

模型六至模型八分别验证了文化价值倾向指标交互项对公平程度、政府效率和法治程度的影响,結果与交互项对治理程度的影响方向相似。模型六中长期偏向与阳刚性的交互项对公平程度的回归系数高于其对治理程度和其他治理指标的影响,说明在长期偏向强烈的国家,倡导阳刚性更有助于提升社会的公平程度。

(三)稳健性检验

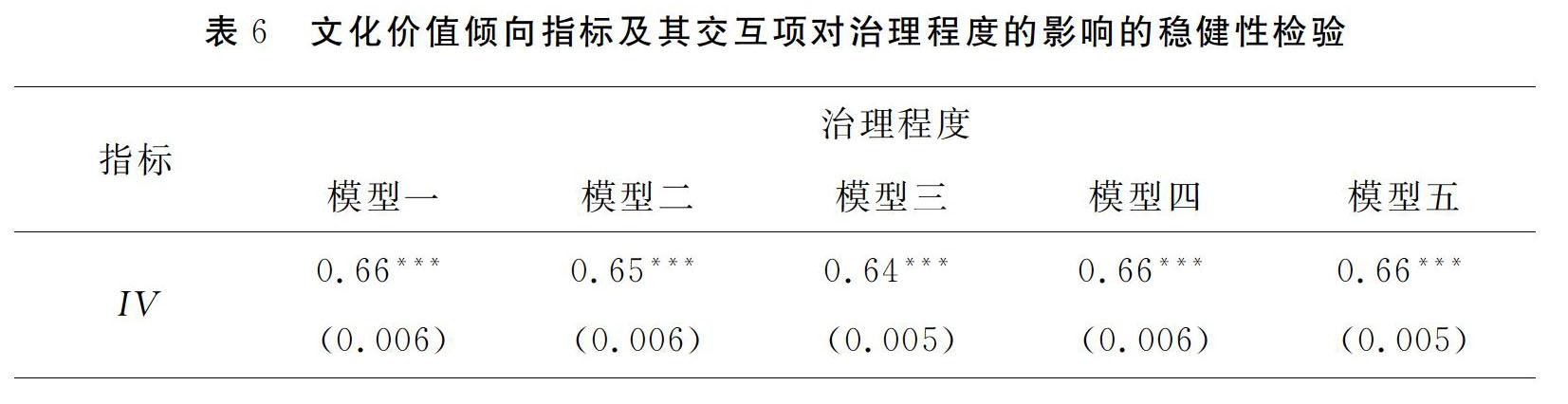

国家的治理程度随着经济的盛衰而产生波动,为排除经济水平等因素对结果产生的干扰,并排除变量之间的内生性误差,有必要进行稳健性检验。在稳健性检验中,将四个治理指标在2008—2017年的均值作为被解释指标,然后将十年间的GDP均值取对数作为修正值代入,表示经济水平。这样对数据的处理可以避免不同时间线的治理程度和经济水平对结果造成的内生性误差。表6和表7分别为文化价值倾向指标及交互项对治理程度及各治理指标影响的稳健性检验结果。

在表6中,五个模型均表明,若国家经济水平、总人口数及社会保障水平在被控范围内,个人主义和长期偏向对10年间的平均治理程度的影响具备稳定性,而阳刚性对平均治理程度具备负面影响,通过了显著性检验。从结果看,表6中模型一的结论印证了表4中模型二的结论;表6中的模型五验证了指标间的交互效应,印证了表5中模型五的结果;表7的结果与表4和表5中相应模型的结论大体相似。最终,通过稳健性检验证明了研究结果的科学性与可信度。

五、结果讨论

在影响我国国家治理较强的文化因素中,具有较强正面作用的是长期偏向,而相对具有反作用的是集体主义。由于我国传统文化更偏向集体主义,忽略个人意志和价值,个体常常会因羞耻感而隐藏物质需求和价值诉求,因此影响我国治理的最重要原因之一是个人需求的意志在集体公共意志所提供的产品中难以体现。与我国相反,美国较倾向个人主义,提倡个人诉求的表达,集体公共意志所提供的产品和政策很好地反映了个体喜好,但同时过于偏向短期目标,对社会的长期稳定目标具有抑制作用。

从文化价值倾向间的交互效应角度来看,集体主义与长期偏向、长期偏向与阳刚性的交互作用对我国的治理能够起到积极作用。在集体中,文化价值倾向差异可以相互调和,顺应现代治理需求。同样以偏好短期目标的美国为例,尽管不利于国家长期治理,但个人主义与短期目标的交互作用利于国家治理,体现了文化价值倾向与现代治理的契合。在本研究探讨的60个国家或地区中,在三个文化价值倾向指标上完全符合治理标准的情况并不存在,这体现了不同文化因素的结构差异,使国家治理方式也由此产生了分歧(张善若和景怀斌,2018),而相互调和的文化价值倾向则顺应了现代治理理念的发展方向。

六、结论与启示

本文从文化价值倾向的角度揭示了文化对国家治理的影响,运用霍夫斯泰德文化价值量表,基于60个国家或地区的实际数据,检验了文化价值倾向及其指标间的交互作用对国家治理及公平程度、政府效率和法治程度的影响,为如何发挥文化在国家治理中的作用提供了可供参考的路径指引。

研究发现,若经济水平、人口总数及社会保障水平在可控范围内,文化对国家治理有显著影响,其中个人主义和长期偏向对国家治理有正面影响,而阳刚性对国家治理则有负面影响。文化价值倾向指标的交互作用对治理水平影响显著。长期偏向与阳刚性的交互效应有利于国家治理,个人主义与长期偏向的交互效应则不利于国家治理。

但本研究的局限在于,收集的样本有限,在理论及实践上都存在更深的研究空间。本文只是从单一视角显示了文化的功能特性,日后学者们也可取用其他文化变量,探讨文化及文化价值倾向指标的交互作用对国家治理的影响,验证本文结论的科学性。

本文的结论对国家治理体系的完善具有以下启示:

第一,要重视对国家文化价值体系的重构,推动文化建设制度化。研究已经显示文化与国家治理间具备显著相关性,在一些治理程度较低的国家,文化可能会削弱治理效果,使得文化价值倾向与治理理念背道而驰,难以成为国家治理的重要推动力。而文化建设制度既包含文化价值体系的完善又包含文化制度的深化与改革,以制度建设引领和激励良善文化和行为的内生,引导整体文化价值的方向朝着更加有利于国家治理体系与能力现代化要求的方向发展,让优势文化的传承、弘扬与重塑更加紧密地融入国家现代化治理的元素体系。

第二,在推进国家治理现代化进程中要充分发挥优势文化价值倾向及其相互之间的正向交互作用、规避反向作用。充分利用好集体主义与长期偏向、长期偏向与阳刚性文化价值倾向间的正向交互作用,发挥其在国家治理现代化进程中缓和社会矛盾、广泛凝聚社会共识、增强社会韧性的积极作用;同时要最大限度地规避个人主义与长期偏向交互效应所带来的对国家治理现代化的负面影响,弱化其分散社会向心力的反向作用,避免激化个人与集体的利益对立矛盾。

第三,国家在倡导重视集体主义主导价值取向的同时,应提升对个体追求自身利益与诉求的宽容度。事实上,集体主义与个人主义并不存在根本矛盾,并非是“二元对立”的客观存在,二者在国家治理中可以相辅相成。一方面,集体偏好只有最大限度地满足个体的利益与诉求,才能促进社会治理的稳定、有序;另一方面,社会个体普遍参与社会治理与表达社会公共诉求也是夯实群众基础、扩大社会共识、提升执政水平和促进科学执政的应有之意。反之,过度隐藏个人物质追求和价值诉求,造成个人的意志偏好在集体公共意志偏好中难以体现,则容易导致忽视底层社会矛盾、脱离群众,增加“良法善治”的阻力。

参考文献:

[1]陈建.发达国家的公共文化治理模式[J].图书馆论坛,2019(9).

[2]曹泽林.国家文化安全论[M].北京:军事科学出版社,2006.

[3]韩兆柱,翟文康.西方公共治理理论体系的构建及对我国的启示[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016 (6).

[4]胡惠林.文化治理中国:当代中国文化政策的空间[J].上海文化,2015(2).

[5]何艳玲.理顺关系与国家治理结构的塑造[J].中国社会科学,2018(2).

[6]景小勇.国家文化治理体系的构成、特征及研究视角[J]中国行政管理,2015(12).

[7]李西源,舒永久.公平正义:改革开放40年来我国治国方式现代化的基本价值追求[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2018(4).

[8]任勇,肖雨.软治理与国家治理现代化:价值、内容与机制[J]当代世界与社会主义,2014(2).

[9]孙邵勇、陈锡喜.法治文化的动态生成及其在国家治理现代化中的作用[J].河南社会科学,2017(6).

[10]田发,周琛影.社会治理水平:指数测算、收敛性及影响因素[J].财政研究,2016(08).

[11]魏志勋.“善治”视野中的国家治理能力及其现代化[J].法学论坛,2014(2).

[12]吴理财.文化治理的三张面孔[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014(1).

[13]许耀桐,刘棋.当代中国国家治理体系分析[J].理论探索,2014(1).

[14]颜玉凡,叶南客.文化治理视域下的公共文化服务——基于政府的行动逻辑[J].开放时代,2016(2).

[15]杨海坤,郝炜.国家治理及其公法话语[J].政法论坛,2015(1).

[16]袁涛,杨宜勇.文化视域下的社会保障:共性、差别与启示[J].江淮论坛,2019(4).

[17]中共十九届四中全会在京举行[N].人民日报,2019-11-1.

[18]张善若,景怀斌.国家治理的政治文化基础:“德命”隐喻的视野[J].中国行政管理,2018(3).

[19]中国稳健前行:中国之治的文化根基[EB/OL].htp://www.qstheory.cn/wp/2020-01/05/c_1125422988.htm.

[20][美]塞缪尔·亨廷顿,劳伦斯·哈里森.文化的重要作用:价值观影响人类进步[M].北京:新华出版社,2010.

[21]Ronald Inglehart,Christian Welzel. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The human Development Sequence[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

[22]Ward Hugh,Han Dorussen.Public Information and Performance:The Role of Spatial Dependence in the Worldwide Governance Indicators among African Countries[J].World Development,2015(74).

[23]Yang YH.Adjusting for Perception Bias in Citizens Subjective Evaluations: From a Production Function Perspective, Public Performance & Management Review[J].2010(34).

[24]Kaufmann Daniel, Aart Kraay & Massimo Mastruzzi.The Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues[N].World Bank Policy Research Working Paper, 2010(5430).

(責任编辑:彭琳)

易华勇,南京航空航天大学人文与社会科学学院;吕立志,南京航空航天大学马克思主义学院。通讯作者及地址:易华勇,江苏南京雨花台区玉兰路5号;邮编:210012;E-mail:yhy8710@126.com.本文系国家社科基金一般项目“破解全面深化改革矛盾的协同联动战略研究”(17BKS074)的阶段性成果。