基于支架理论的整本书深度阅读实践

宗学耀 马素杰

摘要:从阅读实践、阅读接受、阅读效用三个层面分析搭建阅读支架的必要性,强调搭建阅读支架要基于学情分析、学科特征和文本特色,具体介绍通过搭建图表型、问题式、项目化三种支架引导学生进入深度阅读的具体操作步骤,旨在让整本书阅读有效有力,最终实现积累言语经验、提升认知水平、发展深度思维的目的。

关键词:整本书阅读;阅读支架;语言建构;项目化

支架本是建筑学概念,后被建构主义者转引作为一种教学方法,它是指学习者从现实发展水平向智力潜力区过渡、由会的东西向不会的东西发展的过程中遭遇瓶颈时教育者所提供的引导发展的各种扶助。搭建支架可以帮助实现教学的可能性和学习者发展的可能性。

过去的语文学习是“单篇短章”的天下。如今,“整本书阅读”走进了新课标,也渐渐走进学生的语文学习中。与“单篇短章”的学习相比,大部头、长篇幅、内容丰、内涵深是整本书阅读的显著特点,考验学生的阅读能力。搭建阅读支架是整本书阅读设计的有效方法,是将学生的阅读导向深入的重要手段。

一、搭建阅读支架的依据剖析

从理论上说,教师应该成為整本书阅读的引导者、学生深入学习和思考的促进者、交流探讨的参与者以及学生疑惑的解答者,而在整本书阅读实践中教师在学生语言建构、思维发展等方面的作用发挥不够。以阅读《堂·吉诃德》为例,教师组织学生阅读《堂·吉诃德》整本书时出现了两种情况:第一种是倡而不导,即只是要求学生阅读,却没有适时指导;第二种是导而无法,教师以视频资料的播放或专家文章的印发取代引导。这两种情况的后果均为学生思考缺位,教师职责缺失。而阅读支架的搭建需要教师进行学情调查和文本探究,支架导向的是学生的深度思维。可见阅读支架是教师有效指导学生开展深度阅读的有效手段。

从阅读接受来看,作者与读者的思想交流,读者的兴趣至关重要。许多研究整本书阅读的文章均谈到激发兴趣的重要,这就是在呼唤学生的主动配合。然而我们不得不面对的一个现实是教师费尽心思激发出的兴趣在和很多干涩难懂的经典之作博弈时,后者往往大获全胜。教学实践中,笔者开启《堂·吉诃德》整本书的阅读之旅后,学生的兴趣之火没有发展成燎原之势,而是倏忽熄灭。笔者尝试构建支架,利用学生探秘的兴趣和任务的驱动,牵引学生前进,让学生负重前行,学生才完成了这次文学长征之旅。

从阅读效用来看,学生处在机械的浅阅读状态,获得的多是感性、无序、孤立的静态知识,缺少深层阅读,难以提升阅读鉴赏能力。搭建阅读支架,在文本内外之间建起一座桥梁,让学生阅读从陈述性知识获取向程序性知识、策略性知识获取发展。教师应该基于学生已有经验和现有发展水平搭建阅读支架,给予学生适时适量的支持,不断将最近发展区转化为更高水平的现有发展区,使学生积累更为丰富的阅读经验。

二、搭建阅读支架的设计策略

(一)支架设计要基于学情分析

阅读支架设计要基于学情,首先体现在支架的层次性上。从“学生阅读能力调查表”反馈来看,大多数学生阅读量少、面窄,阅读技能匮乏,阅读支架设计须遵循由简到繁、由易到难、由点到面、由浅到深的认知规律。比如,在阅读《堂·吉诃德》时,教师所设计的问题支架可从第一次征险讲述了什么故事出发,逐渐向纵深前进,呈阶梯发展。阅读支架设计要基于学情分析,其次体现在支架的多元化上。

(二)支架设计要基于学科特征

“请探究堂·吉诃德为什么能成为骑士小说的终结者”此为一位教师设计的支架问题。很显然,此问题可以作为文史专家的研究课题,从高中生整本书阅读角度评判此题的设置并不恰当。阅读支架的设计应该从语文本体出发,体现语文学科特性,发展学生语文学科素养,培植语文学科思维。具体地说,可以从遣词造句、表达技巧、风格特色等角度体味语言;瞄准小说中的人物,分析人物形象特征,鉴赏塑造人物的常规手法和变形、扭曲、夸张这类非常规手法;从叙事学角度出发,对叙述顺序、叙述视角、叙述层次以及前景化、陌生化叙述等进行探究……总之,“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”这四个方面应该成为阅读支架科学设计的评判指标。

(三)支架设计要基于文本特色

在阅读小说时,我们要关注小说的“四维图谱”(人物、情节、环境和主题),但阅读整本书如果仅停留在这个层面,则模式化阅读和肢解式解读问题就会比较严重。作为经典之作,其独特性才是其生命成长、常读常新的关键处。就《堂·吉诃德》整本书阅读而言,多重叙述声音、多重讽刺视角、主仆对立统一关系等才是《堂·吉诃德》这部小说的特性,设计阅读支架应从其独特性入手。文本特性吃透了,真正把握了文本价值所在,才能有助于学生形成具体可感的阅读体验,收获阅读成就感。

三、搭建阅读支架的操作策略

(一)搭建图表型支架,让语言建构走向深入

在整本书阅读时,情节发展、人物命运、主题表达、作者态度、读者代入等往往是学生的关注点,而这一切的载体——作品语言却经常被轻轻带过。语文学科与其他学科不同,语文学科中语言本身即是学习目的,学生通过对语言的诵读、积累、梳理、鉴赏、甄别、感悟、整合,在丰富的语言实践中获得语言知识,发展语言能力,实现语言建构,形成个体言语经验,这就是语文学习的本职。通过搭建图表型支架,可以让被忽视的作品语言回到学生视野中,使学生在反复阅读中品味,在比较探究中深思,把握语言技巧,完成语言习得。

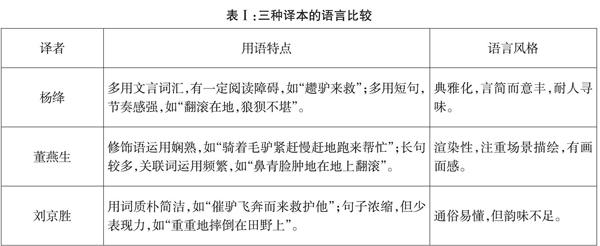

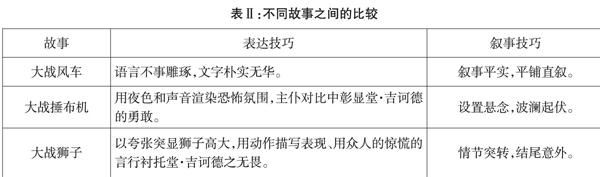

在阅读《堂·吉诃德》这部小说时,利用图表型支架,引导学生对部分章节精读、细读,在对比中学生对语言感悟能力有了明显提升。下列表格中,表Ⅰ为通过对“大战风车”章节三种译本的语言比较分析,感受不同译者的语言魅力;表Ⅱ为通过对董燕生译本“大战风车”“大战捶布机”“大战狮子”三个故事的比较分析,学习语言技巧。学生根据教师提供的图表经过品味鉴赏和合作研讨,将图表完善呈现。

(二)设计问题式支架,让认知变得深邃

问题是思维的引擎。教师在文本疑难处、晦涩处、矛盾处、错位处设计问题有助于将学生的思考引向深处,使其探究更富有意义。在整本书阅读中,搭建问题式支架,学生的阅读便会逐渐从表层走向深层,从感性走向理性,从感觉走向感悟,从略读浏览走向探索研究和意义建构。从问题设计归类来看,问题式支架的搭建主要有四个基點:现实生活基点、学生认知基点、教师认知基点和学术研究基点。综合分析这四个基点的逻辑关系,解决问题的连续性和层次性问题,设计出链式问题群,充分发挥问题支架的提示性、启发性、导向性作用,有助于在整本书阅读中让学生的认知变得深邃。

比如,学生在阅读《堂·吉诃德》进入乏味厌烦期时,提出了近乎相同的问题:“堂·吉诃德的征险故事其实都差不多,基本都是对‘大战风车这一章节的重复,这样的小说有何意义?”面对质疑笔者设计了以下问题链:“你的学习生活中有没有遇到过堂·吉诃德式的人物?他们与堂·吉诃德的异同点是什么?比较之后,你认为堂·吉诃德有什么可贵之处?”先利用头脑风暴法,让学生思维发散,寻找生活中学习中貌似堂·吉诃德的人物;而后利用聚合思维,找到这些人物的相同之处,归纳出他们的一些高贵品质;接着笔者引导学生将目光聚焦到孔子、唐僧与堂·吉诃德的对比上。与孔子相比时,学生慨叹道:“孔子周游列国时也曾处处碰壁,也曾受到嘲讽,可他还是找到了教育和删诗等途径,部分地实现了自己的理想,而堂·吉诃德终其一生都不曾有任何机会践志圆梦,但其不改初衷,坚定追求。”与唐僧比较时,学生认识到:唐僧一路上虽然困难重重,但他有志同道合者,而且是在降妖除魔的路上从胜利走向胜利,最终到达西方极乐世界,实现了成佛梦。而堂·吉诃德经受着亲人朋友的误解和阻挠、诸多看客的冷嘲热讽和肆意耍弄以及一次次失败的打击,甚至包括仆从桑丘的干扰,他都不改初衷,一个人孤独地、执着地追求着他的“黄金时代”梦。有了这一系列思考和讨论之后,学生们完全改变了对堂·吉诃德的认识,领会了“人性圣经”的内涵。

(三)利用项目化支架,让思维走向深刻

项目化学习主要是一种以问题为驱动力的学习方式,但学生自主性更强,参与度更高,思维的高阶要求更突出。可以说项目化学习的各个环节都渗透着自主意识的培养和思维方法的训练,也召唤着思维品质的提升。项目的选定、项目化问题的规划和分解都需要系统性、全局性地思考,需要辨识、分析、比较、归纳和概括等思维过程;项目组成员围绕问题的解决需要进行交响乐式的互动合作和有意义的探究,需要原有知识的有机整合、迁移运用以及新知识的理解、分析、内化和建构;项目成果的展示需要有逻辑的基于证据的表达和阐释。总之,在整本书阅读过程中,利用好项目化支架,有助于学生逻辑思维、批判性思维和创造性思维的发展,可以有效促进思维走向深刻、严密,提升理性思维水平。

以《堂·吉诃德》整本书阅读为例,介绍项目化支架实施过程:首先,成立项目小组。项目负责人根据学生兴趣趋向、认知水平、个性特长、思维能力等招募、遴选项目组成员。其次,确定主题项目。项目组在交流探讨基础上利用调查问卷寻找学生阅读中的确存在疑问又亟待解决的“真实问题”,进行真实立项。项目小组所确定的主题项目,诸如“《堂·吉诃德》中的叙述层次学”“探堂·吉诃德与桑丘的关系”等,都是比较理想的。再次,项目任务分解。此处以学生所立的第一个项目为例。项目小组将该项目分解为五个微项目:叙述层次的内涵、《堂·吉诃德》中的叙述层次研究、学生阅读史中的叙述层次梳理、多层叙事的价值意义、涉及叙述层次问题的作品推介。最后,项目完成。系统化整合,形成学习资源包,分享、展示研究所得。项目化支架搭建以后,学生由问题驱动,利用高阶学习方式,编制逻辑严密的思维导图,通过一系列探究活动,构建了叙述层次知识体系,更为重要的是学生在持续的探究实践中培养了思维品质,整个过程是指向学习的本质的。

搭建好阅读支架,帮助学生在现有阅读能力之下再向前迈一步,再多走一段,使学生学会如何阅读,促成学生语文能力的发展,推动学生言语智慧、审美情趣、深度思维潜滋暗长,这应该是语文教师在整本书阅读活动中的目标要求和根本旨归。

参考文献:

[1]叔本华.孤独读书术[M].北京:台海出版社,2017.

[2]维果茨基.维果茨基教育论著选[M].北京:人民教育出版社,2004.

【基金项目:此文为山东省基础教育教学改革项目课题“高中语文经典文本‘守正出新教学策略实践与研究”(课题批准号:3703022)阶段性成果】

作者简介:宗学耀(1982—),男,山东省淄博一中一级教师,主研方向为语文学科素养与高考备课策略。